宇野亞喜良が語る、イラストレーターとしての歩み、セクシュアリティ、戦争。大規模個展「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」を機にインタビュー

宇野亞喜良 東京オペラシティ アートギャラリーにて 撮影:編集部

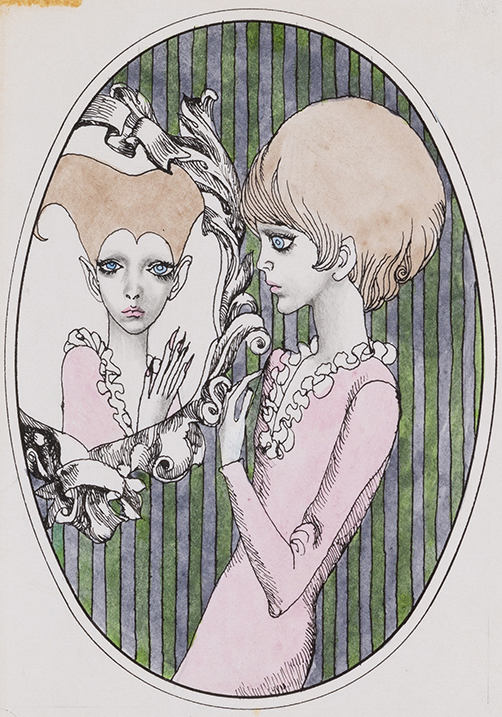

1960年代の日本において、「イラストレーション」「イラストレーター」という言葉を広め、時代を牽引してきた宇野亞喜良(1934〜)。その初期から最新作までの全仕事を網羅する、過去最大規模の展覧会「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」が、東京オペラシティ アートギャラリーにて開催中だ。会期は4月11日〜6月16日。

本展を機に、宇野のオフィスにてインタビューをする機会を得た。横尾忠則や和田誠らとともに「イラストレーション」の時代を作った1960年代から現在までの仕事の歩み、そして社会との向き合い方など、話題は多方向に及んだ。【Tokyo Art Beat】

*レポートはこちら

「君の絵はセンチメンタルだね」と言われて

──この度の個展は、ポスターや出版物といった様々なメディアで発表されたお仕事を中心に構成された大規模なものです。1950年代から活躍されてきた宇野さんは、どのようなきっかけでデザインやイラストレーションの道に進むことになったのでしょうか。

僕はなんとなく絵が好きな子供だったので、図案科のある名古屋市立西陵高等学校(現・名古屋市立工芸高等学校)に入学しました。それでその頃、演劇をやっている先輩に頼まれて絵を描く機会があったのですが、渡したときに「君の絵はセンチメンタルだね。それだとこれからの日本を作っていけないよ」と言われたことがあったんです。

だからデザイナーとかイラストレーターになれば、 自分の思想をダイレクトに絵にするわけではないので、気質にも合ってるんじゃないかなと思ったんです。ちょうどそのころコンペで賞をもらったりもしていたので、こっちのほうが良いなと考えたんですね。

その後60年に、オリンピックのポスターを作った亀倉雄策や、原弘、山城隆一という当時の三大巨匠が中心になって設立された銀座の日本デザインセンターに誘われて入りました。そしてそこに横尾忠則も入ってきて、近くにオフィスのあったライトパブリシティには和田誠がいました。だから3人でよくお昼を食べたてたんですね。

そしてちょうどそのころアメリカでは、プッシュピンスタジオというデザイン会社がイラストレーティブなデザインをやっていて、「イラストレーション」っていう言葉がいいなって3人で話してたんです。それで作ったのが、東京イラストレーターズ・クラブでした。まだその頃はあまり一般的な言葉ではなかったのですが、じきに平凡出版の雑誌や、『話の特集』なんかが僕たちの仕事をイラストレーションと表記してくれるようになりました。

──『話の特集』は和田誠がアートディレションをてがけた雑誌でしたよね。

そうですね。和田誠は栗田勇さんの「愛奴」というちょっとおしゃれで、エロティックな小説のイラストレーションに続いて、まったく違うテイストの寺山修司「繪本千夜一夜物語」のイラストレーションを描かせてくれました。彼には僕のスタイルが持っている幅みたいなものが見えていたと思うんです。だから真面目なものも、ふざけたものも平気で依頼してくれる。雑誌のレイアウトも面白くて、いろんなことをやらせてくれました。

「寄席芸的なところが僕のイラストレーションにはある」

──宇野さんはジャンルを問わず多くのメディアで活躍されてきました。なぜ多方面から声がかかるようになったのでしょうか?

僕のほうに意図的なものがあるかはわからないけれども、とにかく依頼があるというのは半分は依頼主の方に読みがあると思うんですよね。で、それに応えるというか。仕事は大体断ったことがないんです。だから編集者とか、依頼する側が宇野亞喜良を作ってるところはあるかもしれません。

落語家とか講談師の寄席で、 お客さんがテーマを出して即席で演じるみたいな。それが僕の場合は1ヶ月なり2週間時間をもらって、相手のイメージを外さないように自分の面白さを出していくっていう、ちょっと芸能人的な、寄席芸的なところが僕のイラストレーションにはあると思います。依頼側としては多少の裏切りも快感だったりとか。だから今回展示されているものも、オーダーがあったからこそできた作品なんです。

──宇野さんは、それまで挿絵画家が主な担い手だった時代小説にも80年代以降取り組まれています。「木枯し紋次郎」シリーズは挿絵界の巨匠・岩田専太郎も担当した作品でした。「挿絵からイラストレーションへ」という時代の変化をここから読み取ることもできると思うのですが、どのような経緯や意図があったのでしょうか。

「木枯し紋次郎」は岩田さんが亡くなってからほかの人が描いてたんですが、その後に僕が描くようになりました。これにつながるエピソードなのかはわかりませんが、時代小説を描くようになったのは、パーティーで『小説現代』の編集長に提案をしたんですよ。

それまで時代小説は日本画系の人が描いていて、様式美が守られていました。だから土砂降りの中、泥を跳ねさせながら歩いてる侍とか、そういうリアリティが小説では書かれているんだけど、挿絵が端正なものに変わっちゃってた。そこをリアルに描いてみたいから仕事を下さいよって話をしたんです。時代小説ではリキテックスを使って、そういう感覚を表現するようにしています。

──ほかに印象に残っているお仕事はありますか?

横尾忠則と合作した絵本『海の子娘』(朝日出版社、1962)ですね。前半が横尾忠則で、後半は僕が描いているんですが、中間に2人の絵がオーバーラップする見開きが4、5枚あるんです。青のセロファンを置くと横尾忠則の絵だけが見えて、赤のセロファンを置くと僕の絵だけが見える。このように2人の描き手が交流して、物語が変容して終わるという。どっちが考えたのか正確なことは覚えてないのですが、共作の方法としてはなかなか良かったと思っています。和田くんなんかは、すごいうらやましがって「3人でできないのか」とか言われました。

──ひるがえって考えてみると、宇野さんのイラストレーションは横尾さんとの合作もそうであるように、異質な要素が分離せず、共存していることが特徴です。実際の制作ではどれくらい事前に決めて取りかかるのでしょうか?

構図を決めるときもあるし、まったく勝手に描いていくこともあります。よく言われるモチーフの変容は、たとえば猫を描いていて「猫じゃちょっと弱いな」と思うと、顔だけ虎にしてみたり。それである種異様さを出すっていうか、人をちょっと驚かせたい感覚なんです。計算ずくではなくて、アドリブも多いです。

──60年代には雑誌『新婦人』やマックスファクターの仕事で、写真も使用されていますね。

そうですね。写真に直接手で描きこんだり、切り抜いて貼ったりしています。マックスファクターの「Fragrance Festival」では当時の新聞印刷の製版の粗さを利用して、絵の中に写真を合成しています。僕の友人で木村恒久という人がいたんですが、切り貼りした厚みが出ないよう小口をサンドペーパーで削ったり、グレーで塗ったりしていました。僕も合成をするときはサンドペーパーをかけたと思います。こういうコラージュができるというのは、当時の新聞製版の利点でしたね。

セクシュアリティや社会について

──宇野さんのイラストレーションにはエロティシズムがあると思います。でもそれはポルノグラフィのような男性的な視線とは一線を画しています。女性ファンの多い理由もそういったことが関連していると思うのですが、そこは意識しているのでしょうか?

意識はしてません。「こういう女の子を描こう」とか考えて描くことをしないんです。でも寺山修司さんは、僕の絵が女性に受けるってことをわかっていたと思います。というのも65年から新書館でフォアレディース(For Ladies)という少女向けのシリーズが始まったのですが、シリーズ最初の寺山さんの著作にイラストレーションを描いたのが僕で、彼のところにかなりファンレターが届いてたみたいなんです。

なので天井桟敷を作るときにも、お金が必要だからと会費を取って行ったパーティの案内状の絵も依頼されました。寺山さんはこういうふうに、少女をターゲットにするときに使ってくれると同時に、前衛演劇のポスターにも使ってくれました。彼の感覚には客観性があり、計算も見事だったと思います。

──女性向けの仕事だけではなく、宇野さんはゲイ雑誌『薔薇族』でのお仕事もあり、以前からセクシュアリティについてオープンな姿勢を示されています。かつては現代と比較して性の多様性について理解が進んでいなかったと思うのですが、偏見などはなかったのでしょうか?

そうですね。偏見はありませんでした。それは僕がジャン・コクトーが好きだったということがひとつの理由になるかもしれません。彼は同性愛者で、ジャン・マレーという役者の恋人がいたんですね。その関係性も興味深かったし、日本デザインセンターや編集者にも何人かゲイがいました。発想が面白い人もいたりして、そういう出会いも大きかったと思います。

──海外では現在も武力で争っている国がありますが、今江祥智さんとの絵本『あのこ』の背景には戦争があります。制作時、ご自身の幼少期の記憶や、同時代に起こっていた戦争に無意識に影響された部分はありますか。

それはあると思います。でも『あのこ』は戦争中に疎開してくる女の子と村の男の子の話だったんですが、ああいう時代を直接的には描きたくありませんでした。たとえば、男の子は半ズボンなんだけど、かっこいい短めのパンツではなくて、膝ぐらいまであったり、そういう戦争中のファッションが嫌で、あえてディテールを読み込まず絵にしています。

イラストレーションと時代

──イラストレーションという言葉をここまで便宜的に使ってきましたが、実際の仕事として、宇野さんの場合はデザインまで手がけられることが多いです。でもいつの頃からか、イラストレーターは絵だけ描いてればいいみたいな傾向も出てきました。そうした変化はどのように感じられていますか。

僕たちの仕事は原画そのものを見せることではありません。だから僕は印刷も好きだし、紙も好きなんです。デザインにはその面白さがありますよね。役者を演出家が色々使い分けるみたいな。そういうことをイラストレーターもやっていいと思うのですが……それに興味があるのは僕たちの時代で終わりですかね。和田誠、横尾忠則ぐらいです。もちろん河村要助くんあたりまではその感覚があったような気もします。でも印刷の結果をどう出すかっていうのは、いつの間にかデザイナーの仕事になりました。

もちろんそれでも面白いものができるかもしれませんが、僕たちの時代はたまたまグラフィックデザイナーでもある連中がイラストレーションって言葉を面白がって、職業として成立していたんです。

──個展会場のインタビュー動画で、宇野さんが時代とどう向き合っていくかという話題に対して、「計算ずくでない時代の描き方」についてお話されているのが印象的でした。宇野さんはその時々で琴線に触れるものを統合してイラストレーションを描いてきたのでしょうか?

そうですね。若い女性向きのものを描くこともあれば、サイケデリックな感覚を取り入れることもありました。でも90年代に入ってからはもうちょっと抽象的な少女を描こうとして、それが現在まで続いている感じです。それが僕っぽいかなと思って。だからいまは、時代をあんまり勉強しないで仕事をしてます。手が動くまま描いていくっていう。

──スタイルを大きく変えずに長く活動できた理由については、何か思い当たることはありますか。

まったく思い当たらないですよね。でも僕は自分をあんまり分析するわけじゃなくて、依頼してくれる人たちのイマジネーションというか、そういうことのほうが強い。 仕事の成立は僕じゃなくて、それをくれる人にある。だからそれぞれの時代で結構楽しんでやってました。メディアがあれば、イラストレーションというジャンルがなくなることはありません。 分析的にするとつまらないんですよ。もっと広がっていった方がいいと思いながら、ずっと仕事を続けてきたんです。