【2023年総括】ライター陣とTABチームが語る、今年のアート界。そして24年期待の展覧会を大公開!【座談会】アート界ゆく年くる年(後編)

毎年恒例、今年1年のアート界を総括する座談会。今回はライターの浦島茂世、杉原環樹、アーティスト・キュレーターの半田颯哉、「バベルの塔展」(2017)の元マスコットで、いまはX(Twitter)で展覧会を紹介しているタラ夫をお招きし、TABのコントリビューティングエディター永田晶子、編集部の野路千晶、福島夏子を交えて開催した。

後編は、昨今の「入館料高すぎ問題」や、教育普及プログラム、アートフェア、パブリックアートなど、アート界のトピックを総括。そして2024年の気になる展覧会を一挙紹介します。(取材日:2023年11月末)

*クレジットのない写真は、撮影:編集部

前半はこちら

展覧会の入場料高すぎ問題

福島:さて後編は、今年気になった・もしくは共有したいトピックスについてお話しできればと思うのですが、まずは何からいきましょうか?

野路:事前に参加者で行ったアンケートのなかで、みなさん共通して美術館の在り方という部分が気になっていらっしゃるなという印象を受けました。私も美術館は開かれていてほしい、いろいろな人の受け皿であってほしいと思っているのですが、そのときにネックになるのが、昨今、やたらと高くなっている入場料かなと。

タラ夫:それにはぼくも同感です。でも、日本の公的な美術館が、新聞社やテレビ局のような民間企業と一緒に展覧会を作っている以上、ある程度仕方のないところでもあると感じています。そもそもの根源をたどっていくと、やはり国が国家予算として文化行政にお金をちゃんと使っタラ……という結論に行き着いてしまう。

ある新聞社の文化事業部の人に聞いた話によると、じつは昨今の値上げによって、かれら側がより多くの利益を得ているかといえば、じつはそうではないらしくて。入場料金はコロナ以降に顕著に値上げが進んだけど、ウクライナ戦争もあって輸送費がとても高くなっていることや、日本円が弱くなっていること、さらに人件費や資材費もかさみ、これまでにないくらい展覧会を作るのにお金がかかっているみたい。チケットの金額が1.5倍になっているとしたら、おそらくコストもそれ以上かかっている。なかの人たちも心苦しそうだけど、美術館とたくさんの協議をして、値上げをしたときのパブリックの反応などを考慮しながら、最後の最後まで検討を重ねているみたいだよ。

半田:ちょっと踏み込んだ質問なんですが、予算の配分としては、館と、出資者としてのマスメディアと、スポンサーと、助成金と、入場料とがあると思うんですけれど、比率ってどれが一番大きいんですか?

タラ夫:いちばん大きいのは入場料と言われているよ。それ以外にグッズや音声ガイド、スポンサーなどがあり、そこに対して支出も同じくらいかかってくるらしい。助成金は、展覧会次第で申請したりしなかったり。あとはたとえば美術品補償制度という国の補償制度があって、文化庁が、作品を海外から持ってくるときにかかる莫大な保険料の一部を補償してくれるおかげで、名画や一級の作品を日本に持ち込めるようになるということも。

永田:私は1988年に毎日新聞社に入りました。ずっと記者職だったので事業関係は詳しくありませんが、1990年代ぐらいまでは社内的に展覧会で利益を上げようとする雰囲気はあまり感じませんでした。1990年代後半は国内の新聞販売部数がピークを迎え、当時の新聞社の収益の柱はまず新聞販売収入(購読料)で、次が広告収入でしたから。でも、2000年代半ばから新聞の販売部数は大きく減り、ビジネス構造も変化して、美術展など事業部門が収益に占める割合は業界全体で以前より大きくなっています。

かつて展覧会や顕彰事業は、新聞社にとってある種の社会・文化貢献でした。たとえば、1970年の「人間と物質」展がとくに知られる日本国際美術展(通称・東京ビエンナーレ)は、毎日新聞社が1952年に創設して1990年まで続きました。国際展なので海外から作品を輸送するコストもかかり、まず儲からなかったと思うんですが。しかし、本業の収入が減っているいまは、新聞社の展覧会事業もよりビジネスへとシフトせざるを得ない。いっぽう、美術館も「官から民へ」の流れが強まり、国立博物館・美術館は2001年に独立行政法人になって経営力の強化が課題です。美術館と展覧会を支えてきた新聞社などメディアの双方が転換期を迎え、これまで以上に収支にシビアにならざるを得ないなかで、いわゆるブロックバスター展のような枠組みが続く限り、入場料は高くなっていくと思います。

半田:コレクションを持っている館だと、コレクション展の値段は500〜1000円程度で据え置きにしているところが多いと思うのですが、国公立の美術館が持つコレクションって、僕らのものでもあるわけじゃないですか。それを1000円かけないと見られないという状態で、しかも下手したら、何かしらのフィルターを通したラインナップで、僕らの歴史を知るためのアクセス先になっていなかったりもする。そうしたときの美術館の公共性って、いったいなんなんだろうと。逆に言えば、儲けるところで儲けてもらってよくて、そのお金でコレクション展をよくしていってほしいと、僕は思います。

永田:最近の企画展の入場料は、国公立館のほうが私立館より高い、いわば「逆転現象」が結構起きていますね。もちろん展示規模の違いや、海外借用作品の有無など様々な理由があると思いますが、とはいえ「美術館の公共性とはなんだろう?」と思ってモヤモヤします。私立美術館だからこそより多くの人に存在を認識してもらい、公共性を高めていこうとする理念が低めの入場料に反映されているケースもありそうです。

福島:いっぽうで、私立でも企業や財団の理念によって大きく変わってきますよね。先日オープンした麻布台ヒルズギャラリーの「オラファー・エリアソン展」(11月24日〜2024年3月31日)は一般入場料が1800円で、さすがに強気すぎるというか、ビジネスや興行として展覧会が位置付けられていると感じました。麻布台ヒルズのテーマは「Green&Wellness」で、サステナブルでクリーンな新しい都市計画を標榜しているようですが、この価格設定からは排他的・選民的な印象が拭えません。2020年に東京都現代美術館でやったオラファー・エリアソン展は一般1400円でしたが、この美術館での個展より、麻布台ギャラリーの展示規模は半分以下です。いろいろ高騰しているとはいえ、なんだかなあと思います。

浦島:キランキランした作品も1つしかなかったしね。

福島:この入場料から、美術館クラスの展覧会が見られると思ったお客さんは肩透かしを食らっちゃうんじゃないかな。その経験が現代アートへの不信感につながってしまったら残念だなと感じました。

杉原:不況なのに、いやむしろ不況だからこそ値段が上がっていて、それゆえに経済的な余裕がなければ展覧会を見られないという、すごく不幸な循環になっていますよね。

永田:美術展は経済的に余裕がある人が楽しむものという認識が広がったら問題ですね。この傾向が進めば、アートがさらなる分断を生んでしまう恐れも出てきます。

半田:かといってそこで分断を起こさないようにしすぎると、パブリックミュージアムは、ますます議論を生むような美術を扱わなくなるようにも思いますね。

教育普及プログラムと、開かれた美術館

杉原:この年末のライター座談会で毎年話していることなのですが、だからこそ、ただ展覧会を開いて来てくださいというのではない、参加型の教育普及プログラムなどに非常に可能性を感じています。今年僕が取材したなかだと、金沢21世紀美術館が主催した「劇的!バスツアー」というプログラムがおもしろかった。有志の高校生25人くらいと一緒に、早朝から1日かけて奥能登国際芸術祭をまわるというプログラムなのですが、とにかく高校生たちの反応がめちゃくちゃよくて。

21世紀美術館ではこれまで、小中学生向けに対して、高校生向けの企画が手薄だったそうです。でも、よく考えてみると、高校生って進路や生き方を真剣に考える年頃で、社会や常識に対する疑問も深く感じる世代ですよね。そうした高校生のあり方と、社会を異なる角度から見る現代アートの相性がとてもよかったんです。しかも、芸術祭の展示作品は視覚的なインパクトも大きいから、たとえば塩田千春さんのインスタレーションを見た瞬間に、みんな「うわぁ……! これも美術なんですか?」って大興奮していて。さらに、ほとんどが都市部で暮らす生徒なので、ツアーを通して、同じ石川県内に珠洲のような人口の少ない場所があることを学ぶ機会にもなっているようでした。ちなみに、参加費は昼食代もバス代も全部含めて1500円。芸術祭のチケットは、未来の鑑賞者への投資ということで美術館が負担していて、気軽に丸一日のアート体験ができる設定になっていました。

僕の見る限り、参加者にとってこの日の体験はおそらくとても楽しかったはずで、こうした「楽しいアート体験」を知る人を地道にでも増やしていくことが、アートと社会の乖離を解消していくうえで有効なのかなと思います。

半田:美術館って、じつはそんなにアーティストのための場所じゃないなっていうのも常日頃から感じていて。僕、作家の友人と美術館に行くと、どうしても作品を前にしながら喋るんで、監視員の人によく怒られるんですよ。今日はスマホの画面がついてるのを注意されて驚きました。撮影するつもりはなくとも、メモを取るとか、気になったことを調べるとかもするじゃないですか。僕らアーティストは美術館に作品を飾られる立場だけれど、そこで何かを学ぼうとしに行くと、歓迎されないなと。

杉原:それで思い出しましたが、4年前にArt Center Ongoingの小川希さんを取材した際、「最近、美術館の人から、オルタナティブスペースの運営者として話を聞かせてほしいという依頼が来るようになった」と聞いたことがあります。いまの半田さんの話でいうと、Ongoingって完全にアーティストたちのたまり場ですよね。展示スペースでもあるけれど、作り手が集まって、みんなでただご飯を食べたり、話したり、学び合ったりできる場所として愛されてきた。。かたや美術館は、これまではお宝が大切に保管されて飾られる「宝物殿」としてあって、アーティストと一緒に何かを作ったり、たむろさせたりという術をあまり持ち合わせていない。小川さんは、自分に話が来るということは、Ongoingに蓄積されてきたアーティストと共にあるための知見を、美術館が学び始めているという兆候なのではないか、と話されていましたね。美術館を、そこで何かを生み出せる場所にするにはどうしたらいいのかということを、美術館側も意識するようになってきているのかもしれません。

美術作品として扱われないパブリックアート

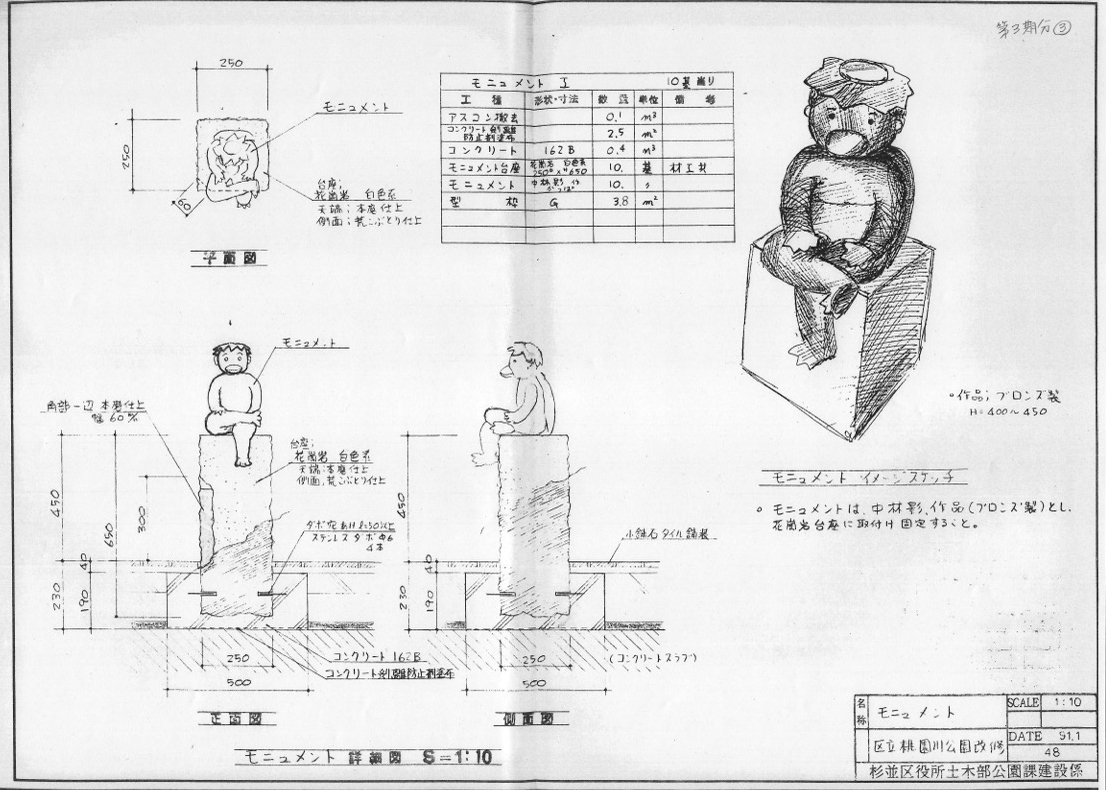

浦島:私からもひとつトピックを挙げさせていただきたいのですが、今年、本を2冊出しまして、そのうちの1冊、『パブリックアート入門 タダで観られるけど、タダならぬアートの世界』(イースト・プレス)をきっかけに、自治体から、ゆかりのパブリックアートについて話して欲しいという講演会の依頼がよく来るようになって。そのたびに該当のパブリックアートについて調べるのですが、いつも痛感するのが、どこの施設でも、パブリックアートが備品のひとつとしてしか扱われていないということ。そこにあるから、磨いたり管理したりするけれど、美術品だという認識はまったくない。

あるとき杉並区の施設からワークショップの依頼を受けて、桃園川緑道にたくさん設置されているかっぱの彫刻について調べ始めたら、いずれも設置した当時は作家が若手だったからか、銘板もつけられていなくて、ほとんどが名無しの状態。郷土資料を持つ図書館にも資料がない状態。そこで情報開示請求をかけて、緑道を整備するときの設計図を出してきてもらい、作家名をたどり、作家の作品を扱うギャラリーに依頼して連絡先を教えてもらい……作家から当時の状況を伺って……。作家に連絡が取れない場合やプロフィールがわからない場合は国会図書館で作家名が記載されている雑誌や書籍を全部コピーして……。と、緑道にあるすべての彫刻でやっていきました。

昨年のファーレ立川のパブリックアート撤去問題のときは、作者が岡﨑乾二郎さんだったから住民運動にも発展したけれど、その陰で名無しの状態のままにされている作品の多さに驚きつつ、場合によっては人知れず撤去されることもある。あまりよろしくない状況なんです。

半田:ある意味、景色に溶け込んで、ちゃんと生活の一部になったからこそ、美術作品からはこぼれ落ちてしまったのかもしれませんね。

浦島:そうですね。六本木ヒルズのルイーズ・ブルジョワのクモの作品なんて、設置された当初はめちゃめちゃキモくて異質感を感じたけど、20年ずっと同じ場所にあると、もう何も感じなくて素通りしちゃうわけですよね。パブリックアートの最大の弱点は、空気に溶け込んでしまうこと。そういった作品を掘り起こしたいなと思って。

杉原:僕は国分寺が地元なのですが、多摩地区について持ち回りで調べものをして、発表後にみんなで話し合う、「たましらべ」っていう市民の集まりに昨年末から参加していまして。そのなかで、僕はファーレ立川について調べたんですが、あそこも1994年に完成してからしばらくのあいだは、いずれはパブリックアートが風化してしまうことを見越して、ボランティアツアーをやったり、清掃の日を設けたりして、市民が彫刻と関わる機会みたいなのを積極的にプログラムとして組み込んでいたんですよね。でも、僕の印象だと2000年代半ばくらいから、その活動自体が風化していってしまったようで。例の岡崎さんの作品撤去問題も、そうした先に起きた出来事だったんだろうなと感じます。

浦島:なるほど、最初は見越していたんですね。

半田:建築と同一視されているのかもしれませんね。中銀カプセルタワービルのように、こんな名建築もなくなるのかとびっくりすることがあります。パブリックに設置されているものは建築で、建築だからこそ、スクラップアンドビルドでいずれはなくなるもの、みたいな無意識の共通認識があるような気もしました。

浦島:たしかに。そんな美術館の外にある、市井の芸術作品にもっと目を向けて、ふと消えてしまうことのないように、大切にしていきたいものです。

アートフェアはどうだった?

福島:今年はコロナ禍の渡航制限や自粛ムードが緩和され、海外に行く機会があった方も去年より増えたのではないでしょうか。TABのメンバーも、韓国、台湾、タイ、ジャカルタ、パリなどのアートフェアや国際展を取材する機会がありました。たとえばソウルでは「フリーズ・ソウル」と「キアフ」が同時期開催され、香港の次にくるアジアのアートマーケットの中心地はソウルだといった声も高まっていますね。

野路:とくに「フリーズ・ソウル」は国際的なフェアとして気合いが入っていました。日本と韓国では国家による文化政策への力の入れようが違いますし、ソウルのアートシーンはやはり存在感がありますね。

福島:ソウルは国公立美術館の入館料が安い! キキ・スミスの個展が見たくて3月にソウル市立美術館へ行きましたが、入館無料で驚きました。国立現代美術館ソウル館も、館内の4つほどの企画展が約500円で見られます。上質な現代アートの展覧会にアクセスしやすくて羨ましいですね。あと今年は紺野優希さんにソウルアートガイド記事を作ってもらいましたが、インディペンデントなアートスペースも驚くほど多い。助成金の関係も大きいようです。

半田:僕もソウルのアートフェアシーズンに行きましたが、今年は去年よりもさらに盛り上がっていた気がします。フェアに集まる作品の質にも注目すべきですが、それ以上に街への波及の仕方が重要だと思います。街の至る所にフリーズの旗が掲げてあったり、プライベートミュージアムが連携してフェア客が美術館を回れるように考えられていたり、ギャラリーやアートスペース主催のパーティも賑わい、まさに街をあげてアートを盛り上げていました。

今年初開催となったフェア「東京現代」は、海外の注目のギャラリーがブースを構えたいっぽう、東京の主要な近現代美術館では、海外からフェアに来た客が足を運びたくなるような現代アートの企画展が開催されていなかったことはとても残念でした。街ぐるみでの協働する体制がなかったですね。売り上げがとても順調だったといったことがないと、来年は厳しい状況となるかもしれません。そんななかで、「Art Collaboration Kyoto(ACK)」には希望を感じました。

福島:どういう点がよかったですか?

半田:コラボレーションという名前の通り、日本のギャラリーが日本のお客さんを海外のギャラリーにちゃんとつないでくれる。日本のギャラリストが海外ギャラリーの作家を頑張って売るという、交流とコミュニケーションがとてもよかったと思います。あとは京都という文化都市の強みをきちんと活かしていて、お寺や庭園での展示イベントやツアーが楽しかったです。また京都から「アートウィーク東京」へと海外コレクターが移動していく流れもできていたと思います。

また、今年はアートマーケットと展覧会の接近が日本でもしばしば見られたと思います。たとえば「アートウィーク東京」で「買える展覧会」として話題になった「平衡世界 日本のアート、戦後から今日まで」(大倉集古館、11月2日〜5日)がありました。「戦後から今日まで」というタイトルでありながら、展示のいちばん最初に小林正人さんの作品があったり、カテゴリー分けが主観性が強すぎるように見えたりと、キュレーションにはいくつか違和感を持ちました。初めて日本の戦後美術に触れるお客さんに向けて、文脈や歴史を流れで見せる展示でもよかったのではないかと思います。

アーティゾン美術館「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ」の最終章「現代の作家たち 」や、米子市美術館・京都市京セラ美術館の「Panta Rhei|パンタ・レイ - 世界が存在する限り」、弘前れんが倉庫美術館での「松山智一展:雪月花のとき」、東京都現代美術館の「MOTアニュアル2023 シナジー、創造と生成のあいだ」など、マーケット人気の強いアーティストたちが美術館展にラインナップされていたことも気になります。

美術館とマーケットが接近することは一概に悪いことではありませんが、美術館がマーケットをたんに追認するようなことになってしまったらよくないので、批評は大事にしていきたいなと。今年でアートマーケットバブルが少し落ち着いたところがあるので、来年以降は丁寧なコンセプトに目が行く展覧会が増えることに期待しています。

広島、イスラエル・パレスチナ情勢

福島:今日はゆっくりお話する時間が取れませんでしたが、今年は政治社会に関わる大きな出来事も相次ぎました。国内ではG7サミットが広島で開催され、改めて戦争や核兵器の悲惨さが国際的に認知されるとともに議論が高まりました。

このタイミングで広島市現代美術館がリニューアルオープンしたのは意義深いことでしたが、広島ご出身の半田さんも、G7にあわせて広島と東京で、戦争と核や広島の歴史をテーマにした展覧会「Take it Home, for (__) Shall Not Repeat the Error.」をキュレーションされましたね。

半田:サミット開催に合わせて広島では様々な企画やイベントが開催されていましたが、モザイクアートのような催しがあっても「ヒロシマを扱った現代アートのイベント」はなかった。国際的な外交の舞台でそれはまずいのではないかと思い、広島を拠点としてアートマネジメントを行う「タメンタイ」に協力してもらい展示を企画しました。また、東京に戻ってから複数の方に「広島の展示を観に行きたかった」という言葉をいただいたこともあり、やる意義を強く感じ、原爆の日・終戦の日に合わせて東京でも同展を開催しました。

原爆のもたらす悲惨さを理解してもらうには、平和記念資料館に行ってもらうのがいちばんいい。しかし、ひとりのアーティスト・キュレーターとして、現代アートだからこそ伝えることのできる思いや視点もあるはずだとも信じています。この展示では、「ヒロシマ・ナガサキだけでない原爆の被害者」の視点と、現代を生きる広島出身者としての私の願いを込めており、資料館を補完するようなものとなるよう意識しました。残念ながら各国の首相や大統領に足を運んでもらうことはできませんでしたが、地元・広島の方々を中心に、新幹線を途中下車してまで来てくださった方まで、多くの方に展示を観ていただくことができました。

私は直接戦争を体験したことはありません。原爆の被害をリアリティのあるかたちで伝えることもできませんし、ましてや、ウクライナやパレスチナについてもです。ただ、ヒロシマという歴史のコンテクストの上にいるひとりとして、「過ちを繰り返さない」ために言うべきこと、やるべきことはあると思っています。

福島:昨年から続くロシアによるウクライナ侵攻に加え、イスラエルとパレスチナの衝突が激化し、恐ろしい暴力がいまも止む気配がありません。日本国内でも市民による街頭デモ「Tears for Palestine」などに、アーティストらも参加していました。

また、東京藝術大学では11月末に教員の相馬千秋さんが企画した「<緊急開催>パレスチナ/イスラエルからの声を聞く」という会が開催されました。現地で取材されている朝日新聞エルサレム支局長の高久潤さんとオンラインでつないでお話を聞くことで、イスラエルやパレスチナの歴史と現状をまずは知ろうという趣旨で、アーティストや学生らが集まりました。

会場からの質問で「日本にいる私たちに、この問題に対してできることがあるか」と問われ、高久さんが「よく聞かれる質問だが、ない」と言い切られたことに衝撃を受けました。「まずはよく知るという当たり前の作業をすることが大事。デモに参加するなど個人でしたいことをすればいいと思います。ただ現状の争いを止めるためにできることがあるなら私もいますぐ知りたいです」とお話しされたうえで、「現状や歴史を知らないのにたんにイスラエルやパレスチナを批判するようなことはやめたほうがいい。それをすると批判的言説そのものの信頼度が下がる」とおっしゃっていました。高久さんは以前は文化部記者として、文化に関わる取材をたくさんされてきた方ですが、いまはエルサレムでこの悲惨な状況を伝える記事を毎日何本も書いている。その方の言葉から伝わるリアリティは凄まじい。何もできることがないという厳しく揺るぎない現状をまず認めたうえで、それでも自分は何をすべきか、現実をどのように知り、発信することができるのか、問い続けなければいけないと思いました。

政治学者の五野井郁夫さんも登壇し、「この問題に関心があるからリサーチして作品にします、という生半可な考えは冒涜。その前に人としてまず考えるべきことがある」と強調されていました。この圧倒的な人道危機を前に、いまアートに何ができるかという問いは意味をなしません。ただ、来年以降の展覧会や作品、アートシーンの動向には、こうした状況が確実に反映されると思われます。

野路:すでに欧米のアート界を中心に、反ユダヤ主義の問題が再び大きくなっていますね。日本にいると身近なトピックに感じられないのも事実ですが、イスラエルに次ぐユダヤ人居住国であるアメリカでは、若者を中心とした街頭デモや、イスラエル支援企業の商品をボイコットする運動がSNSで活発化しています。ただ、11月にニューヨーク在住のアート関係者に話を聞いたところ、日常生活でそういったトピックを大っぴらに話すような雰囲気は意外にもないと言っていました。その人の所属するコミュニティによって差はあれど、立場を表明しづらいセンシティブな話題であることもたしかです。

福島:過去のものを含む発言や態度が思いがけないかたちで反ユダヤ主義だとレッテル張りされ、アート界でのキャリアが断絶されるような事態にもなってきています。こうした状況は来年以降も注視したいですね。

浦島:選考委員が全員辞任してしまったドクメンタ16の開催も現時点では、どうなるかわかりませんし……。

永田:アメリカの現代アート誌「Artforum」が、多数のアーティストが署名したパレスチナ解放と即時停戦を求める内容のオープンレターをウェブサイトで公開し、編集長が解雇される出来事もありました。「Artforum」の発行人は、解雇理由としてオープンレターが「編集プロセスに反した」ことを挙げていますが、それを額面通りに受け取っていいものかどうか。元編集長は別媒体の取材に対し「成文化された編集プロトコルはなかった」と答えていますから、何らかの「外圧」はあったのではないでしょうか。たしかに最初公開されたオープンレターは、ハマスによるイスラエルでの虐殺行為や拉致に触れておらず、強い反発は予測できたはずで、結果的に介入を許してしまったのならメディアとして自滅行為だし、私たちも教訓にしなければと思いました。

2024年、楽しみな展覧会

福島:それでは最後に、2024年に期待することや、楽しみな展覧会について教えてください。

浦島:私からは、東京都現代美術館の「ホー・ツーニェン エージェントのA」、森美術館の「ルイーズ・ブルジョワ展」、三菱一号館美術館の「再開館記念―トゥールーズ=ロートレックとソフィ・カル」展(仮称)を挙げたいと思います。

タラ夫:ルイーズ・ブルジョワはぼくもとても楽しみ。そのほかでは、「大吉原展 江戸アメイヂング」(東京藝術大学大学美術館)、「田中一村展 奄美の光 魂の絵画」(東京都美術館)にも期待ですね。

半田:関西の日本画に焦点が当たっているのは気になります。今年末からですが、中之島美術館で「決定版! 女性画家たちの大阪」が開催されます。また同館では「没後50年 福田平八郎」もありますね。「中平卓馬 火―氾濫」(東京国立近代美術館)も楽しみです。

杉原:年内に開幕するものであれば、「豊嶋康子 発生法──天地左右の裏表」(東京都現代美術館)と「梅田哲也展 待ってここ好きなとこなんだ」(ワタリウム美術館)は注目すべき展覧会になると思います。

豊嶋康子さんには先日インタビューしたのですが、豊嶋さんは若くして頭角をあらわしたものの、30代を迎えたあたりから展覧会にあまり呼ばれなくなり、非常に悩まれた時期があったそうです。そんなふうに、ミッドキャリアの作家が制作や発表を続けづらいというのは、とくに女性の作家が経験しやすいことかもしれません。そうした意味でも、美術館で作家のこれまでの歩みを見せる本展は必見の内容になりそうです。

あとは青森県立美術館の「鴻池朋子展:メディシン・インフラ」(仮称)、森美術館「シアスター・ゲイツ展 」を挙げたいです。

永田:すでに出たもの以外では、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」(国立西洋美術館)、「シュルレアリスムと日本」(板橋区立美術館)、毛利悠子さんのヴェネチア・ビエンナーレでの展示や、アーティゾン美術館の「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子 ―ピュシスについて」が楽しみです。

野路:毛利さんは2018年に十和田市現代美術館での個展がありましたが、関東での大規模な個展は久しぶりですね。海外でもっとも活躍している気鋭のアーティストのひとりですし、23年はさらに飛躍の年になるのではないでしょうか。

福島:日本での国際展では、ついにリニューアルオープンする横浜美術館で「第8回 横浜トリエンナーレ」がありますね。1月からは、前回がコロナ禍で開催中止となった「札幌国際芸術祭」が始まりますし、青森での新しい試みである「AOMORI GOKAN アートフェス2024」も気になります。

今年はコロナ禍のモードから社会が少しずつ変化し、大型の企画展が戻ってきたり、人と会う機会もまた増えてきました。いっぽうで環境問題や世界規模での社会情勢の危機もあります。こうしたなかで、来年は展覧会やアートの動向がどのようになるのか、引き続き追っていきたいですね。今日はありがとうございました。2024年もどうぞよろしくお願いします!

*座談会の前編はこちら

*2024年開催の展覧会は、以下の記事もぜひご覧ください。

浦島茂世

うらしま・もよ 美術ライター。著書に『東京のちいさな美術館めぐり』『京都のちいさな美術館めぐり プレミアム』『企画展だけじゃもったいない 日本の美術館めぐり』(ともにG.B.)、『猫と藤田嗣治』(猫と藤田嗣治)など。

筆者ページ

杉原環樹

すぎはら・たまき ライター。1984年東京都生まれ。武蔵野美術大学大学院造形理論・美術史コース修了。出版社勤務を経て、美術系雑誌や書籍で構成・インタビュー・執筆を行なう。主な媒体に美術手帖、CINRA.NET、アーツカウンシル東京関連。artscapeで連載「もしもし、キュレーター?」の聞き手を担当中。関わった書籍に、平田オリザ+津田大介『ニッポンの芸術のゆくえ なぜ、アートは分断を生むのか?』(青幻社)、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修『公の時代』(朝日出版社)、森司監修『これからの文化を「10年単位」で語るために ー 東京アートポイント計画 2009-2018 ー』(アーツカウンシル東京)など。

筆者ページ

半田颯哉

はんだ・そうや アーティスト・インディペンデントキュレーター。1994年、静岡県生まれ、広島県出身。科学技術と社会的倫理の間に生じる摩擦や、アジア人/日本人としてのアイデンティティ、ジェンダーの問題を巡るプロジェクトなどを展開している。また、1980年代日本のビデオアートを研究対象とする研究者としての顔も持つ。東京芸術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程および東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。

筆者ページ

タラ夫

「バベルの塔展」(2017)という展覧会の元マスコット。本展終了後、アートを愛する元広報担当(中の人)とともにSNSなどで展覧会を紹介している。

Xアカウント

永田晶子

ながた・あきこ 美術ライター/ジャーナリスト。1988年毎日新聞入社、大阪社会部、生活報道部副部長などを経て、東京学芸部で美術、建築担当の編集委員を務める。2020年退職し、フリーランスに。雑誌、デジタル媒体、新聞などに寄稿。2022年より「Tokyo Art Beat」Contributing Editor。

筆者ページ

野路千晶

のじ・ちあき「Tokyo Art Beat」Editor in Chief。

筆者ページ

福島夏子

ふくしま・なつこ「Tokyo Art Beat」Executive Editor。音楽誌や『美術手帖』編集部を経て、2021年10月より現職。

筆者ページ

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)