【2023年総括】ライター陣とTABチームが語る、ベスト展覧会は?【座談会】アート界ゆく年くる年(前編)

毎年恒例、今年1年のアート界を総括する座談会。今回はライターの浦島茂世、杉原環樹、アーティスト・キュレーターの半田颯哉、「バベルの塔展」(2017)の元マスコットで、いまはX(Twitter)で展覧会を紹介しているタラ夫をお招きし、TABのコントリビューティングエディター永田晶子、編集部の野路千晶、福島夏子を交えて開催した。

前編では、今年よかった展覧会を大発表。1年を振り返りながら、各自の関心や美術界のあれこれを語ります。(取材日:2023年11月末)

*クレジットのない写真は、撮影:編集部

後半はこちら

それぞれのマイべスト展覧会

浦島茂世が選ぶ3展

福島:2023年も多種多様な展覧会が開催されました。まずはみなさんが今年見てよかったと思う展覧会について、それぞれ3つずつ発表をお願いします。基本的には国内の展覧会が対象ですが、これはというものは海外のものを挙げていただきます。

浦島:では私から。まずは「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日〜11月12日、珠洲市全域)。全体的に、土地と作家がうまくかみ合っていて非常に面白かったですが、とくによかったのが、弓指寛治さんの《プレイス・ビヨンド》。会場である珠洲市出身で、移住先の満州から志願して軍隊に入った南方寳作さんの伝記をもとにした作品です。満州開拓団や戦時中の様子を描いた絵とテキストが100点くらい点々と設置してあり、わりと険しい山道を1時間半くらいかけて歩きながら鑑賞し、南方さんの体験を辿り、追体験していきます。

コースの終盤で分岐するポイントがあり、日本に帰国するというエンディングか、満州に戻るかを分かれている。後者は南方さんの実際の体験ではない「if」であるものの、史実に基づいていたもので、南方さんらとともに満州に希望を求めて渡った人たちのほとんどの名前が記載されている名簿が張り出されている、戦没者名簿なんですけど。

作品自体ももちろんよかったんだけど、後日談があるんですよ。私の奥能登滞在の最終日に、芸術祭のボランティアさんたちとお話する機会があって、弓指さんの作品がいちばんよかったという感想を言ったら、なんとそのうちのひとりの男性が「じつは僕、南方の息子なんです」って言うんです。

弓指さんの作品では、南方さんが帰国し、小松空港まで降りたところまでは語られていたけど、以降の消息は語られない形で終わっていて。それがこうして作品を離れてから、南方さんがその後も元気でいらしたということがわかった。じつは、南方さんは8月18日に特攻に行くことが決まっていたんです。それが、15日に終戦を迎えたことで行かずに済んだ。そんな南方さんが、97歳まで生きて、その命日がまさに2019年の8月18日だったと。まさに特攻に行く日だったんですって。こんな印象的な事実を、弓指さんがあえて語らず、バッサリ切った構成にしたことにめちゃめちゃ感動しました。自分だったらそんな偶然、絶対盛り込むだろうにと。

杉原:僕も見ましたが、深い余韻を残す作品でしたね。この弓指さんの展示に関しては、鴻池朋子さんが2019年の瀬戸内国際芸術祭で発表した《リングワンデルング》も想起しました。これは、ハンセン病のサナトリウムがあることで知られる瀬戸内海の大島で、同じように海岸沿いの山を一周する散策路を開くという作品ですが、じつは鴻池さん、2014年から続けていた「物語るテーブルランナー」というプロジェクトを、ここ数年で弓指さんに受け渡しているそうです。そういった関係性から、今回の弓指さんの作品は、鴻池さんへのアンサーでもあるんじゃないかなと僕は思いました。

浦島:今回の会場にも、弓指さんのテーブルランナーが展示されていましたよね。

次に、「顕神の夢―霊性の表現者 超越的なもののおとずれ」展(7月2日〜8月17日、足利美術館ほか巡回)。ヴィジョンが見えた人たちと、それを表現に落とし込んだ作品を紹介する展覧会で、2014年に、同じく足利美術館や松濤美術館でやった「スサノヲの到来―いのち、いかり、いのり」の後継展としてとらえました。出口なおさんの「お筆先」もありましたし、見えてしまった、感じてしまった作家や作品がたくさん出てくる。美術史や文脈に沿って構成された展覧会ばかりのなか、ひらめいてしまったということを共通点にした展覧会というのが非常に新鮮で、すごくおもしろかったです。

そして最後が、「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」(1月26日〜4月9日、東京都美術館)。ウィーンのレオポルド美術館の館蔵品展で、きっちりブロックバスター。それだけにエゴン・シーレや関連作家のことがよくまとめられていて、教科書のようなわかりやすさだった。なおかつシーレの性格の悪さなんかもしっかり伝えてくれていて、面白かった。私ね、オスカー・ココシュカがすごく好きで。でも彼は長生きだったんで、著作権の関係でネットに全然画像が上がっていないんですよ。そのココシュカとか、コロマン・モーザーなんかもたくさん取り上げてくれていたのもよかった。

半田:展覧会の企画にも関わっているエゴン・シーレの名前に惹かれてきた人たちに、ウィーン分離派を教えるような、手の込んだ展覧会でしたよね。シーレの個展を期待して行って肩透かしを食らった気持ちになった人もいたかもしれないけれど、ウィーン分離派の世界にひたることができて僕はテンションが上がりました。

タラ夫:ぼくの“中の人”に聞いたところによると、シーレ展は、2019年に同じく東京都美術館で開催された「クリムト展 ウィーンと日本 1900」と地続きで、その準備中にレオポルド美術館とコンタクトを取って以来、数年ほど温めてきた企画だったらしいよ。展覧会としてはできる限り多くシーレの作品を借りたい。でも借りすぎてしまうと向こうになくなってしまう、みたいな駆け引きを何度も重ねたみたい。

野路:クリムトとシーレだと、動員数はどちらのほうが多いんですか?

タラ夫:日本での認知度、ファン層の厚さではやっぱりクリムト。タラ夫的「ウィーン3部作」としては、やっぱりこのあとはココシュカ展も見てみたいな。

浦島:ココシュカ、知名度なくてそんなに人気無いんですよね……めっちゃ好きなんですけどね。

杉原環樹が選ぶ3+1展

杉原:僕はまず、「山下麻衣+小林直人―もし太陽に名前がなかったら―」展(1月25日〜3月21日、千葉県立美術館)がシンプルにとてもよかった。

このユニットのことは、2021年に開催された黒部市美術館での個展「蜃気楼か。」で初めて知ったのですが、世界の手触りを、自分たちの、ときに労働的とも言える行為を通してもう一度確かめるような作品に惹かれました。たとえば、草むらの上を5日間走った軌跡でインフィニティマークを立ち上げたり(《infinity》、2006)、日本でドイツのミネラルウォーターを買って、ドイツの源流に返しに行ったり(《Release of mineral water》、2004)、砂浜で採取した砂鉄で1本のスプーンを作ったり(《A Spoon Made From The Land》、2009)、「人と自然」「人は自然」「人か自然」などの言葉が車輪に表示される自転車で過疎地を走ったり(《人( )自然》、2021)、新型コロナウイルスのゲノム情報をひたすら手書きしたり(《NC_045512》、2023)。人と自然や世界の関係を、自分の体や記号の働きを通して咀嚼し直すような活動をされているユニットなんですね。今展はそんなお2人の過去最大規模の個展だったそうで、作品を見る悦びが詰まった展示でした。

それから、もともとは考古学畑にいた奥脇嵩大さんという青森県立美術館の学芸員さんが、2021年から行っているプロジェクトの展示「美術館堆肥化計画2023」(9月23日〜11月3日、青森県下北半島各所)もよかったです。奥脇さんは、美術館がいわゆる美術しか扱わないことや、物理的な限界がある建物に依存していること、物の変化を「劣化」ととらえること、そして地域のなかでそこに生きる人たちとの有機的な関係を持てていないことなどに疑問を持っていらして、そうした関心から、青森県美の横の敷地で稲作をし、農業と美術を掛け算するプロジェクト「アグロス・アートプロジェクト」などを手掛けてきた方です。

そんな奥脇さんがやられている「美術館堆肥化計画」は、土中の有機物が微生物によって分解されて土壌が豊かになる「堆肥」のように、美術館の機能を地域に放出することで、そこで営まれている暮らしや土地の過去を掘り起こし、耕そうとする活動で、今年は下北半島全域で展開されました。たとえば、地域のスーパーの売り場に誰も気づかないような小さな作品をぶら下げておくとか、昔鉄道が敷かれる計画があったけど戦争で頓挫した歴史を持つ温泉街に、そうした過去を想起させるような作品を展示するとか。地域住民にとっては当たり前の光景のなかに溶け込むように置かれたアートを通じて、土地に積み重ねられてきた時間や、人々の経験を「分解」し、再発見させるような仕組みなんです。

展示としてはささやかなものなのですが、その背後に奥脇さんの「美術館は、もっと地域を生きる人たちの生を下支えるするものであるべきではないか」という問いかけが感じられて、見据えている未来の射程の広さを感じました。

福島:奥脇さんのお仕事って、現代美術ガチガチのなかで活動してきた人とは違う着眼点から出発していて面白いですよね。

杉原:そうなんですよ。同じような、美術館と地域の関係を巡る実践としてもうひとつ展覧会を挙げさせていただくと、茅ヶ崎市美術館の25周年記念で開催された「渉るあいだに佇む―美術館があるということ」展(4月8日〜6月11日)は、まさに美術館が地域に存在すること、それ自体を問うた展覧会でした。コロナ禍で美術館の存在意義を意識し直した経験から、それを展覧会というかたちにして再考してみるというプロジェクトで、すごくおもしろかった。

地元の人たちに、「美術館が地域にあるってどういうことだと思いますか?」と聞き書きした言葉を集めたインスタレーション(森若菜《こえを聴く―「聞き書き」からなぞる美術館》)があったり、やんツーさんと菅野創さんが地元の小学生、高校生と一緒に壁に描いたドローイングがあったり。それから、ラテックスで作られた大型の板が展示室に立てかけられていて、時刻や天候によって表情が変わる鵜飼美紀さんの《共有する範囲について》(2022)は、自然光を取り入れる造りが特徴である館の構造を改めて可視化するという作品で、美しかったです。

永田:茅ヶ崎出身の夫と見に行ったんですけど、普段あまり美術館に行かない人が、感動して泣きそうになっていました。出身でない私にも胸に迫ってくる作品が多かったですね。

杉原:そうそう、なんか泣きそうになるんですよね。

浦島:私も見ました。エモかった。現代美術だけじゃなくて、最初の展示室には萬鉄五郎とか井上有一とか、著名な作家たちの収蔵品が展示されていて、それぞれが茅ヶ崎とどう関係しているのかとあわせて紹介していましたね。

杉原:同展を担当した学芸員の藤川悠さんは、数年前に取材したことがあるんですが、とくに地方の美術館は「ゆかり」という言葉を非常に重視されると話していたのが印象的でした。つまり、その土地で生まれたか、亡くなったか、滞在したかのどれかを満たしていないと、なかなか展覧会をできないと。こうした条件は、一見不自由なものにも感じますが、「渉るあいだに佇む」展はそうした作家と土地の関係を有機的に捉え直すような展示にも感じられて、気持ちがよかったです。

永田:地方・地域の美術館は、地元にゆかりのある作家を調査・展示するという大きな役割があります。でも、古い時代の美術だけでは若い世代にアピールしづらいので、多くの館が現代アートに接続しようとがんばっている印象があります。

福島:地元にゆかりがある作家という点では、水戸芸術館 現代美術ギャラリーの「中﨑透 フィクション・トラベラー」展(2024年11月5日~1月29日)は、学生時代に水戸芸でアートと出会った中﨑さんがアーティストになって、故郷に錦を飾るという、その個人史的な文脈と水戸芸の歩みが見事にマッチした展示でした。私はとくに、建築家の磯崎新さんが昨年末に亡くなったのち、今年の1月に展覧会を訪れたこともあって、水戸芸術館の誕生秘話に触れるパートは胸に迫りました。水戸芸(概念)の肩を抱いて、「これまでやってきたことがこんなふうに結実して、本当によかったなぁ……」って、誰目線っていう感じですけど(笑)、祝福したい気持ちになりました。

杉原:僕からはもうひとつ、最近見た森美術館の「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」展(10月18日〜2024年3月31日)も挙げさせてください。今度は東京の大都会にある高層ビルの最上階に場所を移すわけですが、エコロジーに関する問題や可能性を身近に感じられる良い展覧会だと素朴に思いました。環境問題という目線で見たとき、戦後の日本の美術がどのように見直せるかというゲストキュレーターのバート・ウィンザー=タマキさんによるパートが第2章として中盤に挟まっていたりして、展示の構成がおもしろかった。それから、同展も最後はビルのロールカーテンを修復するという作品、つまり自然光をビルのなかに取り入れることに着目して終わっていて、茅ヶ崎市美の展示ともリンクしました。

半田:エコロジーを冠する展覧会って、自然のものを作品素材に取り入れましたとか、動物や植物と共同制作しましたみたいなものがありがちだと感じていて。あるいは先住民文化や地域文化と協働して抽象画やヴィジュアルを作りました、みたいな。人間中心主義の批判を謳っていながら、結局は人間が動植物を利用している構図から逃れられていなかったり、都市社会の特権的な立場からのまなざしが見え隠れしたり。でもこの展示の第2章は、50〜70年代、大気汚染や公害が凄まじかった時期の日本の状況と、それに応答する作品群が紹介されていて僕もすごく刺さりました。

なかでも中谷芙二子さんの《水俣病を告発する会―テント村ビデオ日記》(1972)は、チッソ本社前での抗議活動を撮影し、その映像をその場で活動参加者たちに見せるという構造も持つ作品なのですが、あの当時、銀座のソニービルで日本初のビデオアート展が開催されていて。チッソ本社前で撮影したテープをソニービルに持って行って展示するというラディカルなことをやっていたそうです。企業の問題を企業ビルの展示でやれる70年代、すごいなと。

あとは広島市現代美術館から殿敷侃さんの《山口―日本海―二位ノ浜、お好み焼き》(1987)という作品が来ていました。普段は美術館の屋外スペースに展示されている作品で、僕は広島出身なので見慣れている作品ではあったのですが、タイトルからなんでもない地域アートなのかなと思っていました(笑)。今回の展示で環境問題をクリティカルに扱った作品だったと知り、認識をポジティブに変えられました。

福島:私も第2章が面白かったです。いま「エコロジー」って一言で言っても、無垢の「自然」だけを対象とするのではなく、経済やテクノロジー、オンライン空間やAIまでを含む広い意味での環境を扱うことが多く、そうすると「エコロジー」展はもはやなんでも入れられる大きなどんぶりのようになってしまうところがあると思う。正直、この展覧会でもそう感じてしまう部分がありました。ただ2章は、戦後日本美術を意外性と説得力のあるかたちで扱っていたと思いますし、こういう展示を組み込めるのは森美術館の国際的なネットワークの強みなのかなと思います。

杉原:六本木ヒルズ周辺で自生する雑草にどういった薬効があるのかを調査し、押し花にして展示したジェフ・ゲイスさんの《薬草のグリッド六本木》も、シンプルに楽しかったですね。普段気にもとめなかった植物がじつはすごく体にいいことを知ると、見ている世界が違って見えてきたり、ただ立っている足元の地下に、じつは微生物がうごめいているんだと意識したり。改めてこの1年は、そういった気づきをくれる実践がすごく気になった年でした。

タラ夫が選ぶ3展

タラ夫:今年の5月、ぼくの“中の人”に子供が産まれて、3ヶ月くらい育休を取っていたんです。なので今年はあまり展覧会を見られていなくて。同時に、子供連れで美術館に行くのはなかなか難しいなというのも実感しています。いまみなさんの話を聞きながら、でも混んでいるところにベビーカーで入っていけないし、抱っこしていたとしても、泣かれたら嫌だし、なおさら行けないな……と、少し別のことを考えていました。

そんな背景もあり、ぼくはアカデミックにというよりは、「美術館とはどんな場所なのか?」といったことを考えさせられた3展を選んでみました。まずは東京都美術館の「マティス展」(4月27日〜8月20日)。これはじつはぼくの中の人が担当していた展覧会で、ちょっと手前味噌ではあるのですが(笑)、ようやく、展覧会がコロナを乗り越えたなと実感した機会になりました。今年の美術展入場者数ランキングを見ても、マティス展は今年もっとも入場者数の多かった国立新美術館の「ルーブル美術館展」とほぼ横並びの約45万人を記録しましたし、ブロックバスターと言われるものが、戻ってきたという感覚があります。

と同時に、いま「美術館とは?」という根源を問いかけるべき段階にきている気がしていて。現在、上野の森美術館でやっているモネ展なんかも館外に長蛇の列ができていて、それは否定されるべきものではまったくないのですが、展覧会の在り方としては、3000円近くする入場料も含め、誰にでも開かれた存在としての美術館とは何なのか考えさせられますね。そのいっぽうで、青森県美や茅ヶ崎市美のように純粋無垢に美術館の役割を追い求める取り組みも積極的に行われるようになってきている。ぼくも前者の一端を担っているものの、個人的にはなるべく抵抗していきたい、何か違うやり方がないかとつねに考えています。

同じ地続きで、山口晃さんの「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」(9月9日〜11月19日、アーティゾン美術館)は、なんと言ってもやはり、冒頭の傾いた部屋のインスタレーション《汝、経験に依りて過つ》。行った方はわかると思うのですが、美術館という視覚芸術が優位の場で、感覚器官をリセットするような体験型の「アトラクション」を持ち出すということ、しかもアーティゾンでやるというところがすごくおもしろい試みだと思いました。ああやって最初に何か体験させられると、その後の展示の見え方ががらっと変わるし、説得力が増してきますね。

杉原:僕、あの部屋を出てから、平衡感覚がおかしくなってしばらくクラクラしていました。

半田:随所に置かれた山口さんのコメント入りのパネルも面白かったですよね。同展はアーティゾンの所蔵品と作家とのコラボレーションを行うシリーズですが、セザンヌ作品とともに並べられたパネルで、山口さん独自のセザンヌの見方がレクチャーされていたり。画家の目ってこうなっているんだと感動しました。

タラ夫:最後はおまけ的な感じなのですが、MoMA(ニューヨーク現代美術館)で発表された、レフィーク・アナドールの大型インスタレーション《Unsupervised》(2022年11月19日〜3月5日)。同館の膨大なコレクションをAIに学習させて、独自のアルゴリズムでイメージを生成するという作品なのですが、MoMAという超メガ美術館に、それだけを見にくるためにものすごい数の人が集まってきていて、完全に観光地化しているという状況がおもしろくて。これも、何が人を呼び込む要因になるのだろうか、美術館ってどういう場所なんだろうかということを考えるきっかけになりました。

そして時代は下り、いまMoMAでもっとも注目を集めているのが、エントランスホールに設置された巨大スクリーンに展示されている映像作品。

— タラ夫 (@2017babel) March 7, 2023

Refik Anadolという作家による、MoMAのコレクションをAIで機械学習させ、モンタージュ的に様々なイメージを生成するという作品。

まさにAI×アートの最前線…!😲 pic.twitter.com/yEZhydGNan

福島:じつはTABでは「AIとアート」に関する特集を企画中です。来年にご期待ください。

永田晶子が選ぶ3展

永田:いま個人的に関心があるのが、時代の移り目や国と国、領域と領域のはざまにいる作家や美術です。私は1960年代生まれで、70年代、80年代と過ごして、世紀の変わり目にも立ちあえたので、その境目に何が起きたか、起きつつあるかを自分の目で見ておきたい欲求が強くなってきました。日本と海外を行き来して育ち、ある種のアイデンティティ・クライシスを経験したせいもあるかもしれません。そして、そうした変化や移り目をキャッチするには、やはり過去を知っておくことが大事だと思うので、今回はそうした観点で3展を選んでみました。

まずは茨城県近代美術館の「国吉康雄展 ~安眠を妨げる夢~」(10月24日〜12月24日)。国吉康雄は1889年、ヒトラーと同じ年に岡山で生まれました。17歳で渡米し、戦後のアメリカを代表する画家のひとりにまで上り詰めます。アメリカでもっとも成功した日本人作家と言っても過言ではありませんが、渡米後は日本に1度しか帰ってこなかったこともあり、たとえばフジタ(藤田嗣治)と比べると一般的な知名度は低いようです。

戦前に海外留学した日本人の多くは裕福な家庭の生まれでしたが、国吉は貧しい家庭に生まれ、ほとんど出稼ぎのようにアメリカに渡りました。では、彼がどこで美術を学んだかというと、ニューヨークのアート・スチューデンツ・リーグという、様々な出自の若者が自発的に学べるように作られ、いまなお続く美術学校でした。同校は、ロバート・ラウシェンバーグやジャクソン・ポロック、マーク・ロスコら数えきれないほどの著名アーティストが学び、抽象表現主義やポップアートといった新しい動向の誕生に大きく貢献しました。

翻って思ったのは、現在の日本に住む外国の方は非常に増えています。昨年末には初めて300万人を突破し、単純計算すれば40人にひとりが在留外国人になります。そうした状況にありながら、いまの日本に国吉が学んだように異なるルーツを持った人たちが才能や力を発揮できるような体制なり組織なりが存在するかといったら、ほぼないに等しいんじゃないでしょうか。むやみにアメリカを賛美するつもりはないのですが、国吉の軌跡を振り返ると、私たちに非常に示唆的な部分があると実感した展覧会でした。

さらに今回の展覧会が近年の研究成果を取り入れ、打ち出していた視点も少しショッキングでした。かつて東京国立近代美術館で開催された回顧展は国吉のコスモポリタン性が強調されていたと思いますが、じつは明るい面だけでなく「影」の部分もあった。つまり第二次大戦中、かなり積極的にアメリカに戦争協力をしているんですね。国吉は終生日本国籍のままでしたが、戦争協力したためでしょうか、日系人強制収容所には入らずに済んでいます。複雑な心境だったと思いますが、当時描いた戦争画を見ると、日本や日本人を突き放して描いていて、ひやりとするものを感じました。国内にある国吉作品の多くが、瀬戸内海の直島など国際的にも存在感があるアートスポットの創出に貢献している福武財団の所蔵だということも興味深く感じました。

続いて、「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」(10月3日〜2024年1月28日、国立西洋美術館)。国内では50年ぶりの本格的なキュビスム展で、美術史の教科書を体験できるような展示がよかったです。ピカソとブラックの2大巨頭から出発したキュビスムが、次第に抽象化が進んだり、カジュアル化されたり、ローカライズされたりしていった流れも見えておもしろかった。

本展では紹介されませんでしたが、キュビスムは同時代の日本にも飛び火して、萬鉄五郎や坂田一男らが描き、また戦後にもピカソ展をきっかけにリバイバルしたんですね。今年の夏に「発掘された珠玉の名品 少女たち」展(7月15日~9月10日、京都文化博物館)で日本画家・下村良之助のキュビスムふう舞妓の作品を見てたまげたのですが、なるほどキュビスムは中毒性があるみたいだと後から勝手に腑に落ちました(笑)。インデックスみたいに参照できる展覧会を自分のなかにインストールできてよかったと思います。

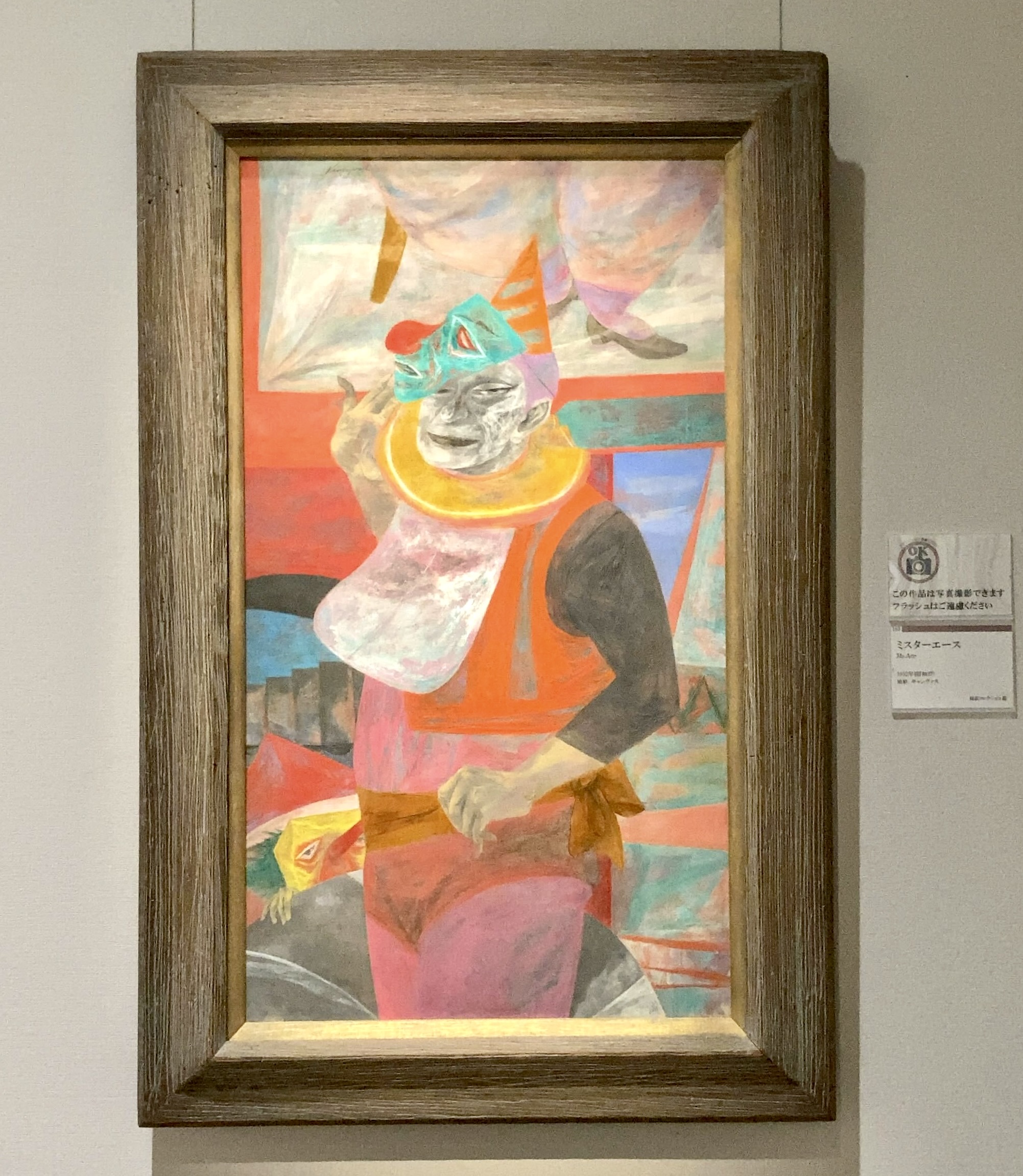

「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」(7月19日〜9月24日、京都国立近代美術館)も印象に残りました。これまで八木一夫をはじめ個々の作家の展覧会はありましたが、革新的で多様な陶芸オブジェを生んだ走泥社を総合的に紹介した本格的な展覧会は初めてだと思います。本展では、ちょっと大袈裟ですが、戦後日本の前衛精神が「借り物」でなく感じられました。京都というもともと土地に根差した陶芸のわざがあり、そのうえで自律的な新しい作品を作ろうとした若い作家たちのエネルギーが結実したものとして走泥社の活動を実感できたのでグッときたのだと思います。

半田颯哉が選ぶ3展

半田:今年を振り返ったとき、まずは周りの作家たちのなかでいくつか新しいチャレンジが見えたのがよかったと思っています。その一部を紹介すると、仲良くしている作家のひとりであるみょうじなまえというフェミニズムアートの作家が、スパイラルと熱海でそれぞれ異なるかたちで「空間」を意識したインスタレーションを展開しました。そしてまだ院生なんですが、モチェ・レ・サンドリヨンっていうドラァグの活動をしている作家が、今年はじめにクマ財団ギャラリーでドラァグショーをやったんです。アセクシャルでビッチでフェミニスト……戦うのは大変だけど、いつかは戦わなきゃいけないというメッセージ性の強いシナリオが結構よくて。あとはRyu Ikaという、普段写真を使う作家が、今年のMEET YOUR ART FESTIVALで箱のなかにインスタントカメラを入れて、壊さないと中身が見えないというコンセプチュアルなインスタレーションで新しい展開を見せてくれました。

展覧会は、個人的に見ることのできた範囲では、どれかがずば抜けてよかったというよりはそれぞれのよさが横並びにあったという感じだったので選ぶのに少し苦労したのですが、しっかりとしたリサーチに基づいている、ないしは着眼点がおもしろくて深みがあると感じたものから選出しました。

まずは、広島にイズミというスーパーのチェーンがあるんですが、そこが持っている泉美術館でやっていた「中丸雪生と交友の画家たち」展(4月22日〜6月11日)。

広島のローカルで活動していた中丸雪生っていう画家がいて、じつはこの人の背中を見ながら絵を描いたり、サポートを受けながら東京で活動をしていた人たちがいて。そこに名前が上がってくるのが、靉光や丸木位里なんですよ。日本美術の歴史の起点のひとつが広島にあったことを知り、故郷が少し誇らしくなりました。

なおかつ、学芸員さんの熱心なリサーチで、散逸しがちな地方の知られざる作家や作品が掘り起こされ、ニッチながらいい仕事をされた展示だなと。これはアーティゾンの副館長、笠原美智子さんもおっしゃっていたんですが、パブリックの美術館にはある程度の動員数が求められているから、むしろ私立美術館のほうが公共性のあることができるし、ハイコンテクストでマニアックなことができると。それを強く実感した展示でした。

杉原:それを聞いて思い出したのは、いま青森県立美術館の奈良美智さんの個展の横で、今純三という作家のサテライト展示をやっていて(〜2024年1月28日)。この人は考現学でお馴染みの今和次郎の弟で、兄の考現学研究も手伝っていたそうです。医者を目指して青森から上京するんですが、関東大震災をきっかけに青森に帰郷、その後、自宅兼アトリエに版画の道具を揃え、地元の若者たちに版画の技術を教えるのですが、そのひとりが棟方志功だったそうです。考現学的な観察眼と郷土研究的な眼差しが混ざり合ったような作品もとてもよいのですが、この人のまわりで若い作家が育っていく、ひとつの起点になるような場所でもあったんだなと。中丸雪生さんと近いものを感じます。きっと各地にこういう人がいたんでしょうね。

半田:ぐっとくるものがありますよね。2つめが、東京国立近代美術館のコレクション展のなかの小企画、「修復の秘密」(3月17日〜5月14日)です。ここは修復すべきか? 想定される範囲内の経年劣化であり、あえて修復すべきではないのだろうか? という修復士の方の逡巡が見えたり。あとは、過去に一度修復がなされたものを、次の世代の修復家が再修復するんですが、「ここはこういう意図があった修復で、当時としては正解だったのだろう。そのうえで、今回はこういう処理をしよう」みたいな……つまり、すでに亡くなった修復士と、存命の修復士との、時を超えたコミュニケーションが作品を通して行われているのが見えて、思わず泣きそうになりました。

浦島:ヤマト運輸の美術品運搬係の人も、似たようなことを言っていました。作品の外箱に、「何月何日ヤマト」って運搬日を書いたシールが貼られてそのまま残っているから、過去に同じ会社の先輩たちが運んだものを、時を経て自分が運ぶことで、会話した気になるって。

タラ夫:マティス展のときにも、20年前に国立西洋美術館でやったときの記録が、絵画の裏側にシールで貼られて残っていたみたい。それぞれの作品が歩んできた旅の記録を見るだけでも想像が膨らみます。

半田:現代の箱書きみたいな感じですね。これ誰か企画してくれませんか?「輸送展」(笑)。

そして最後が、ちょうど「フリーズ・ソウル」の時期にやっていた「Game Society」展(5月12日〜9月10日、国立現代美術館・ソウル館)。パックマンなどすでに商品化されているゲームと、ゲームという形式に落とし込まれた美術作品を合わせて並べている展示でした。展示されているものはどれも実際にプレイ可能となっていたんですが、なかでもすごかったのがDanielle Brathwaite-Shirleという作家の《She Keeps Me Damn Alive》。アフリカ系トランスジェンダーの女性をテーマにしていて、モンスター的に扱われてしまう当事者たちをゲーム内では実際にモンスターに見立てています。プレイヤーは、最初はそうとは知らずにモンスターを撃っていくのですが、最終的にその事実を知らされ、お前の正義はなんだったんだと問われる構成でした。ゲームという体験をうまく生かしながら、非常にクリティカルなテーマの作品を集めていて、とてもよい展示だった。

福島:そうした社会的問題をすごく身近に扱っていて、それでいてプレイできるというところで映画とも違うし、すごい表現形態ですね、ゲームって。

浦島:インターネット黎明期の頃は、大きな事件があると、たとえば地下鉄サリン事件を題材にしたゲームがネットで拡散されて話題になったり、ラディカルな方向に行きがちなところはありますよね。

半田:かつ、90年代以降に育った僕らの世代にとってゲームは身近な存在なので、表現に取り入れる抵抗がないのかなとも思ったりします。

野路千晶が選ぶ3展

野路:私は昨年出産し、産休育休明けでようやく今年の4月から仕事に復帰して、と思ったら子供がすぐに熱を出し、そのウイルスを自分ももらい……というようにコンディションがあまりよくない状態でかろうじて作品を見てきたなという1年でした。なおかつ自分や家庭のことを考えながら、そこにパレスチナの問題なんかも入ってきて、つねに課題と問題のズタ袋を下げて展示を見ているという感じで、作品や展示に純粋に没入できない自分がいました。

そういったなかで記憶に残ったものとして、まずは「奈良美智: The Beginning Place ここから」(10月14日〜2024年2月25日、青森県立美術館)を挙げます。これはすごく個人的なことなのですが、高校時代、当時の鬱屈とした心を慰めてくれるのがアートで、片道2時間近くかけて親にわざわざ車で連れて行ってもらった展覧会が、地元・広島現美で開催された奈良美智さんの個展だったんです。子供が産まれて、改めて自分の原点を考えてみたとき、高校時代にたびたび通った広島現美での経験がいまの自分を作っているなとよく思うのですが、そんななか、少し前に青森県美の取材で久々に奈良さんの個展を見る機会が訪れて。高校生の頃の思い出に浸りながら展示を見ていたら、いきなり当時見た作品《I don't know mind, if you forget me》が目の前に展示されていたんです。まさか約20年ぶりに青森で再会すると思わず、見た瞬間、あぁ自分は一周回って帰ってきたんだな、と思って(笑)。結構ぐっときました。いささか素朴すぎる感想で恥ずかしいですが、作品はいろんな場所で展示されますから思いがけない場所で再会するのはドラマチックですよね。

福島:いい話。

杉原:それでいうと、展示のいちばん最後に弘前にかつてあったロック喫茶の再現展示がありましたね。その喫茶店は、奈良さんが高校時代、手先が器用だからと改装に駆り出された場所で、彼がよく作る小屋のルーツはこうしたところにもあったんだと、沁みる展示でした。

野路:そうなんですよ。私だけじゃなく、奈良さんご自身にとっての原点にも触れられる展示でした。

かつての私のような、多くの悩める10代が共感し、救われるような気分じゃないかと思ったのが「中園孔二 ソウルメイト」展(6月17日〜9月18日、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)です。作品もすごい量だし、等身大の中園さんのテキストも一緒に並べられていて、そのときに中園さんが考えていたこと、眼差しがリアリティをもって感じられました。中園さんは2015年に25歳という若さで逝去してしまいましたが、中園さんが最後に過ごした地、香川県で開催されているというストーリーもよかった。じつはTokyo Art Beatに掲載した展覧会のレポートがここ最近ではあまりないレベルで大勢の方に読まれていて、今年を転換点に、今後ますます影響力を持つことを予感させます。

最後に、最近見た展示でハイドルン・ホルツファイント「Kからの手紙」(10月27日〜12月3日、アサクサ)を挙げます。クリスマスにある事件を起こして逮捕された活動家の男性が刑務所の中で綴った手紙をベースにした展覧会で、メインとなる作品は映像と朗読からなる作品《49年目》です。菅原伸也さんが同展のレビュー記事を書いてくださいましたが、一見すると関連性のない同展とパレスチナ問題を接続したテキストだったんです。それを読んだあとに展覧会を訪れると、レビューを読んだからこそ得た視点が実感され、改めて批評の力を認識しました。展覧会のレビューや批評については来年も引き続き自分の課題として、その意義や新しいスタイルについて考えていきたいです。

福島夏子が選ぶ3展

福島:私からは、まずは泉太郎さんの個展「Sit, Down. Sit Down Please, Sphinx.:泉太郎」(1月18日〜3月26日、東京オペラシティ アートギャラリー)。もうなんていうか、アーティストってとんでもないなというか、ちょっと手に余るなと。これほどエキサイティングな展示は久々だと感じました。

作品を見る前にステートメントや解説を読んでわかったような気になってしまう展示や作品が多々あるなか、本展はステートメントを読んでもよくわからないし、実際に見たところでやっぱりよくわからない……というか、実際はわかるところもあるし、泉さんが連想ゲーム的につなげていく様々なイメージのなかで、遊んだり、漂ったりするのは純粋に楽しい。いっぽうで、最初に展示を見た際はフォトレポートを書く取材も兼ねていたこともあり、「わからなきゃ」とか「何も見落とすまい」という緊張感と焦りもあった。でもそんな頭でっかちな状態がどこか上滑りするような感覚もずっとあったんですね。展覧会や、ひいては世界への向き合い方にはもっと違う方法があるのではないか、という問いがずっと追いかけてくる。こんな感じで、この展示についてはいまだにうまく言葉で説明できないのですが、「通常モード」の自分にバグが起きるような、代え難い経験でした。

ひとつ批判があるとすれば、本展は構造上、様々な人に対してインクルーシブではなかったということ。会場内に示された指示で鑑賞者が動いたり、待ち時間が発生する構造があり、それは個人的にはとても面白かったのですが、健常者や自由に動き回れる人しか十分に鑑賞したり楽しむことができないと思わせてしまう部分もあったと思います。作家の意図としてはおそらく、会場内の指示をやらなかったり、何かを見損ねたりしても、それはそれで完全な展覧会体験だということだと理解しています。そもそもどんな人にとっても、この展示を隅々まで見落としなく体験するなんていうことはありえないでしょう。ただ、やはり、展覧会自体が大きな「機関」として鑑賞者を組み込むという本展に、身体的な事情などでハードルを感じてしまう人はいたはずで、そういう面では厳しいところがあった。ただ、それでも、アーティストのヴィジョンと創造の力に乗っかって、美術館がチャレンジングな展覧会を開催したことに、可能性を感じました。

「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」(1月28日〜3月26日、三鷹市美術ギャラリー)は、合田さんご自身の“本物力”というか、人としての凄みや途方もない創造性、エネルギーに圧倒されました。合田さんの作品が単純に好みかと言われるとそうでもなくて、一見すると作品として判断に迷うものもあるんですが、でもそこには合田さんの人生や内的世界における様々な要素や必然性があったのだと、キュレーションで納得させてくれました。そして、当時のメディアが彼女を取り上げたときの手つきや、アート界における従来の語られ方とは違う、新たな合田佐和子像が展示を通して立ち上げられていました。そこにはキュレーターの現代的なジェンダー視点も含まれ、アーティストの再評価へ向けた情熱と覚悟を感じました。

半田:母としての一面が見えたのも良かったですよね。

福島:そうですね。あのどこか超越的な世界観の作品が台所で生み出されていたというのも驚きました。当たり前ですが、すごく普通に生きていたというか、日常のなかで制作することが生きることと直結していた。それは、仕事だけに集中できない、女性にあてがわれた役割から逃れられないことの苦しみや切なさとも切り離せないものですが、やっぱり人間としての総合的な生きる力や魅力が燦然と輝いて見えた展覧会でした。

この話につながりますが、「ケアリング/マザーフッド:「母」から「他者」のケアを考える現代美術」(2月18日〜5月7日、水戸芸術館現代美術ギャラリー)も印象的な展覧会でした。こういうテーマの展示が、学芸員の方の熱意とともにいま開催されてよかった。

マーサ・ロスラーとミエレル・レーダーマン・ユケレスの60〜70年代のコンセプチュアルアートを冒頭で見られたのが意義深かった。当時から先端的な表現だったはずですが、50年経っていまだに現代的である。それは社会の不平等がいまだに解決されていないことの証左であり、変化しない社会や制度に憤りを感じるとともに、アートの時を超えた強度を感じました。また、出光真子さんの映像作品2点は、もう、泣いた……。人生における多くの時間を子供とともに過ごして、その子たちが巣立って行き、私ってなんなのだろう、母ってなんなのだろうという思いが、静かに吐き出される作品。もうひとつは亡くなった母親に対する娘としての思いが綴られた作品。出光さんといえば、『加恵、女の子でしょ!』のように、社会において女性が置かれている不平等な状況を鋭く批判する作品の印象が強かったんですけど、この2作はすごく叙情的で美しく切ない。仕事をしたり、自分のヴィジョンをかたちにしたり、自由でいたいという思いと、「母」「妻」という役割を背負って生活することのあいだにはどうしても葛藤がある。でも「母」「妻」「娘」という存在として生きているこの時間にも語りえない豊かさがあって……そんな個人的な感情が揺さぶられました。

今年はジェンダーやフェミニズムを展覧会のテーマとして扱うことがもう珍しくない、当たり前のことだという雰囲気になってきたと感じます。1990年代後半の「ジェンダー論争」を経て、フェミニズムやジェンダーといった言葉が展覧会でほとんどタブーのようになった時期が長くありましたが、2020年頃から風向きが変わり、ますます揺るぎないものになっていると感じます。国際展では、エスニシティや地域の特性などと同様にジェンダーをトピックとして取り上げないというのは、もはやほとんどないのではないでしょうか。先ほど名前の挙がったみょうじなまえさんのような若手作家にも注目が集まっていますし、東京国立近代美術館の小企画「女性と抽象」のように美術館内部からもコレクションにおけるジェンダーの問題に積極的に取り組む動きもありました。

また、こうした問題に長年取り組んできた方々の存在は本当に大きい。キュレーターの小勝禮子さん企画による、若手作家も含めたグループ展「Women’s Lives 女たちは生きている」(10月9日~22日)が、さいたま国際芸術祭2023の市民プロジェクトとして開催されました。また嶋田美子さんの久しぶりの個展「おまえが決めるな!」(オオタファインアーツ、4月15日〜6月17日)が開催されたことも重要でした。私はピルのことを考えたりニュースを見るたびに血管がブチ切れそうになるんですが、50年前にも血管ブチ切れさせながら至極真っ当な意見をユニークな手法で訴えていた中ピ連に、展覧会を通していま改めて出会えるのは、とても面白く勇気づけられることでした。

*後編では、2023年に感じた美術館の課題や気になるトピック、そして24年期待の展覧会を一挙紹介!

浦島茂世

うらしま・もよ 美術ライター。著書に『東京のちいさな美術館めぐり』『京都のちいさな美術館めぐり プレミアム』『企画展だけじゃもったいない 日本の美術館めぐり』(ともにG.B.)、『猫と藤田嗣治』(猫と藤田嗣治)など。

筆者ページ

杉原環樹

すぎはら・たまき ライター。1984年東京都生まれ。武蔵野美術大学大学院造形理論・美術史コース修了。出版社勤務を経て、美術系雑誌や書籍で構成・インタビュー・執筆を行なう。主な媒体に美術手帖、CINRA.NET、アーツカウンシル東京関連。artscapeで連載「もしもし、キュレーター?」の聞き手を担当中。関わった書籍に、平田オリザ+津田大介『ニッポンの芸術のゆくえ なぜ、アートは分断を生むのか?』(青幻社)、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修『公の時代』(朝日出版社)、森司監修『これからの文化を「10年単位」で語るために ー 東京アートポイント計画 2009-2018 ー』(アーツカウンシル東京)など。

筆者ページ

半田颯哉

はんだ・そうや アーティスト・インディペンデントキュレーター。1994年、静岡県生まれ、広島県出身。科学技術と社会的倫理の間に生じる摩擦や、アジア人/日本人としてのアイデンティティ、ジェンダーの問題を巡るプロジェクトなどを展開している。また、1980年代日本のビデオアートを研究対象とする研究者としての顔も持つ。東京芸術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程および東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。

筆者ページ

タラ夫

「バベルの塔展」(2017)という展覧会の元マスコット。本展終了後、アートを愛する元広報担当(中の人)とともにSNSなどで展覧会を紹介している。

Xアカウント

永田晶子

ながた・あきこ 美術ライター/ジャーナリスト。1988年毎日新聞入社、大阪社会部、生活報道部副部長などを経て、東京学芸部で美術、建築担当の編集委員を務める。2020年退職し、フリーランスに。雑誌、デジタル媒体、新聞などに寄稿。2022年より「Tokyo Art Beat」Contributing Editor。

筆者ページ

野路千晶

のじ・ちあき「Tokyo Art Beat」Editor in Chief。

筆者ページ

福島夏子

ふくしま・なつこ「Tokyo Art Beat」Executive Editor。音楽誌や『美術手帖』編集部を経て、2021年10月より現職。

筆者ページ

福島夏子(編集部)

福島夏子(編集部)