「タイランド・ビエンナーレ チェンライ 2023」レポート。タイ最北端の地で、神話や霊と戯れながら世界の扉を開く

アピチャッポン・ウィーラセタクン《Solarium》(2023)

- リクリット・ティラヴァーニャらが芸術監督。テーマは「The Open World」

- チェンライ県とは

- ◎メイン展示:チェンライ市内エリア

- ワット・ロンクンのコラクリット・アルナーノンチャイ

- バーン・ダム・ミュージアム:ブスイ・アジョウ

- チェンライ国際美術館(CIAM):ヤン・ヘギュ、マリア・ハッサビ、ピエール・ユイグ

- メーファールアン芸術文化公園:エルネスト・ネト、木戸龍介

- チューンタワン国際瞑想センター:アリン・ルンジャーン、チャタ・マイウォン

- タバコ倉庫:トマス・サラセーノ、島袋道浩

- ◎メイン展示:チェンセーン・エリア

- ワット・パーサック:寺院の遺跡と「the Open World」

- 古代遺跡No.16:Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

- チャン倉庫:ホー・ツーニェン

- ゴールデン・トライアングル(黄金の三角地帯)

- ウィアン・デジタル・コミュニティ・センター:許家維、ナウィン・ラワンチャイクン

- バーンマエマ学校:アピチャッポン・ウィーラセタクン

- ◎パビリオン

- ZOMIA IN THE CLOUD(プロダクション・ゾミア)

- PLUVIOPHILE

- Point of No Concern: return to the rhizomatic state(MAIIAM)

- 行き方、周り方

リクリット・ティラヴァーニャらが芸術監督。テーマは「The Open World」

「タイランド・ビエンナーレ チェンライ 2023」が、タイ最北端のチェンライ県で2023年12月9日に開幕した。会期は4月30日まで。

「タイランド・ビエンナーレ」はクラビ県での第1回、長谷川祐子が芸術監督を務めたコラート県での第2回に続き、今回が第3回となる。アーティスティック・ディレクターを世界的アーティストのリクリット・ティラヴァーニャ(Rirkrit Tiravanija)と、ジム・トンプソン・アートセンター(バンコク)の芸術監督クリッティヤー・カーウィーウォン(Gridthiya Gaweewong)、キュレーターをアンクリット・アッチャリヤソフォン(Angkrit Ajchariyasophon)とマヌポーン・ルアングラム(Manuporn Luengaram)が務めるという4人体制で挑んだ本展。テーマは「The Open World」だ。

結果的にアジアをはじめとする国際的なスター作家と、地元・タイ北部出身のアーティストが共演し、この土地固有の歴史や自然、宗教観をベースに、民族やジェンダーといった現代的なイシューや政治問題を扱う作品が多く見られた。

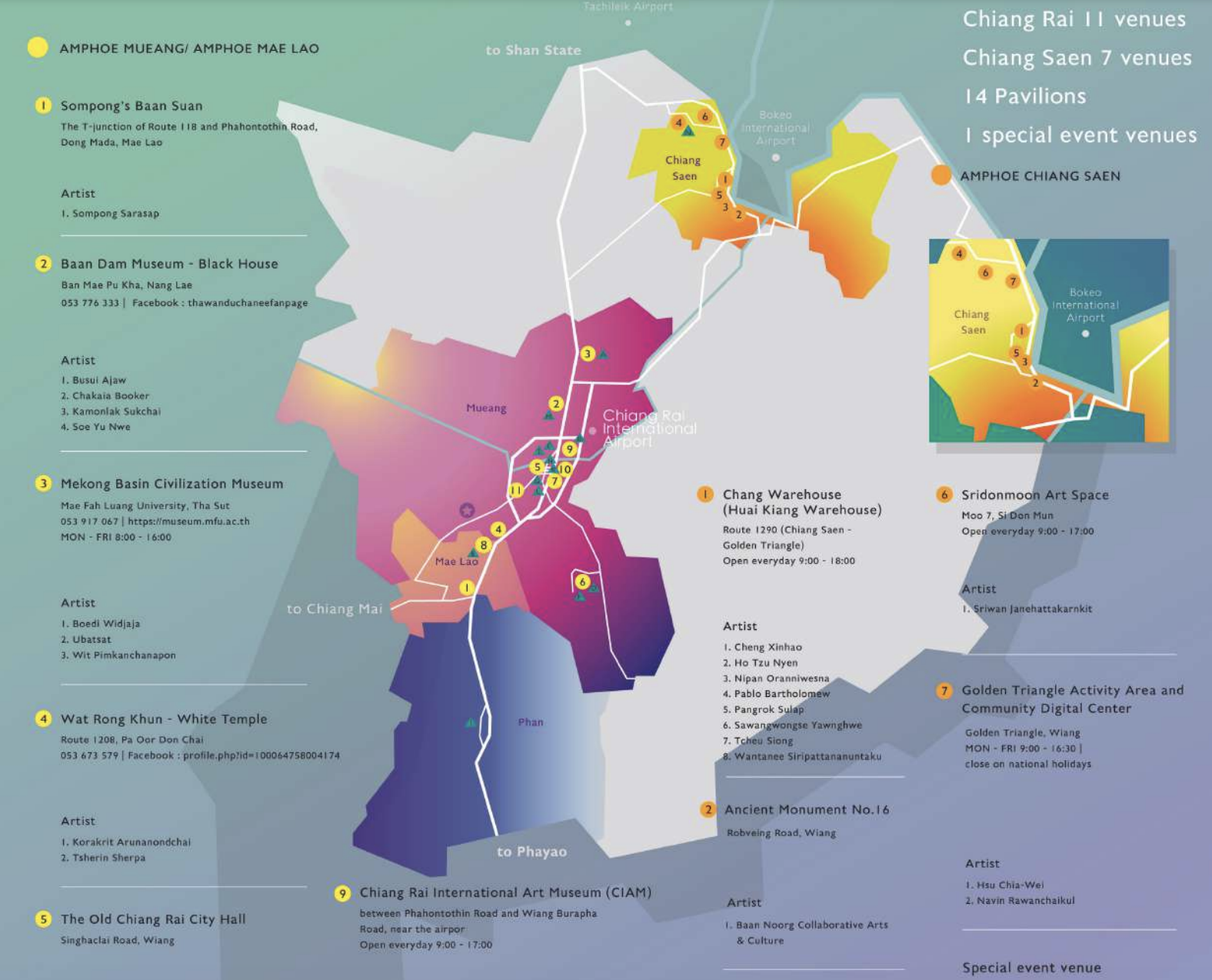

ビエンナーレは、チェンライ県内の2つのエリアで展示を展開。チェンライ市内エリアに11会場、北の国境沿いのチェンセーン・エリアに7会場ある。

また、上記のキュレーション・チームによる本展示に加え、パビリオン展示があるのも本ビエンナーレの特徴のひとつ。韓国館やチェンマイにある美術館MAIIAM、アーティストらによるコレクティヴなどが構えるパビリオンが全13あり、それぞれが独立した展示を行っている。

チェンライ県とは

南北に長いタイのなかで、最北端に位置するのがチェンライ県だ。バンコクの喧騒やプーケットのビーチリゾートといったイメージとはまた違う、自然豊かな山岳地帯を要するタイのもうひとつの顔が見られる。13世紀末に成立しタイ北部を統治したラーンナー朝の最初の都があった場所で、隣接するチェンマイなどとともに、現在も「ラーンナー文化」という北部独自の文化・伝統が息づいている。

タイ王国の現在まで続く王朝は1782年に興されたラッタナコーシン朝(チャクリー朝とも言われる)であり、教科書的なナショナル・ヒストリーとしてはタイ族による王国の始まりはスコータイ朝(1240頃〜1438)とされ、アユッタヤー朝(1351〜1767)、トンブリー朝(1767〜1782)からラッタナコーシン朝へと続くとされる。北部のラーンナー朝は1292年頃にメンラーイ王によって成立し、途中ビルマによる占領を受けるなど様々な歴史を経て、20世紀前半にラッタナコーシン朝の支配下に入った。こうした流れを踏まえると、この地域がバンコクを中心とする中央集権的なタイとはまた違った歴史と文化を持つエリアだということがわかるだろう。

また山岳地帯には現在も様々な少数民族が暮らしている。ビエンナーレでも、少数民族出身のアーティストが参加しているのが大きな特徴となっていた。

ガイドブックを手繰れば、最初に出てくるのは壮麗な白亜の寺院ワット・ロンクン(ホワイトテンプル)だろう。今回のビエンナーレではコラクリット・アルナーノンチャイが展示を行い、ハイライトのひとつとなっている。観光名所としては寺院のほか、市内中心には市場やナイトバザールがあり、山間部には高級リゾートもある。

チェンライ市内から北へ車で30分ほどのチェンセーンはランナー朝の古都として遺跡群が残っているほか、そこからさらに30分ほど北上したところには「ゴールデン・トライアングル(黄金の三角地帯)」と呼ばれたエリアがある。メコン川とルアック川との合流点であり、タイ、ミャンマー、ラオスの3国が国境を接している場所だ。かつては世界最大のケシ栽培地帯であり麻薬密売拠点として有名だったが、現在は観光地化している。

またタイでもっとも涼しいエリアであり、筆者が訪れた12月は最低気温が20度、最高気温が30度程度。昼間は外を歩けば汗ばむが、風が爽やかで気持ちのいい気候だった。

プレスツアー中、アーティスティック・ディレクターのリクリット・ティラヴァーニャにチェンライの魅力について聞くと、「ひとことで言えば、人だと思います」という言葉が返ってきた。

「鑑賞者はこの地域の様々な場所を訪れることになりますが、チェンライの人々はビエンナーレをサポートするために本当に大きな努力をしています。この展示が何であるかを完全に理解しているわけではないかもしれませんが、自分たちの国や場所、そして自分たちの持つ技術を示す絶好の機会であることを理解しています。また、この地域はタイのなかでももっとも多くのアーティストや職人が住んでいます」

ビエンナーレは広域にわたり作家数も多いため、すべてをお伝えすることはできないが、以下では主な見どころをエリアごとに紹介していきたい。

◎メイン展示:チェンライ市内エリア

ワット・ロンクンのコラクリット・アルナーノンチャイ

チェンライには、白、青、黒という色で知られる観光名所がある。それぞれ当地のアーティストが手がけた建築で、壮麗かつ独創的……こう言ってよければ“クセ強め”な様相が多くの観光客を惹きつけている。

筆頭はワット・ロンクン、別名ホワイトテンプルだ。チェンライ出身のアーティストであるチャルーンチャイ・コーシピパット(1955〜)が仏教や神話をもとにデザインした白亜の寺院で、1997年に開山した。歴史は浅いがいまではもっとも有名なチェンライの人気スポットとなっている。もうひとつ「青」の観光名所ワット・ロンスアテン(ブルーテンプル)はチャルーンチャイの弟子スラーノックがデザインを手がけ2016年に再建された青い寺院で、地元の人々の信仰の地であるとともに圧倒的な映えスポットとして海外からの観光客にも愛されている。この一派がチェンライにもたらしたレガシーは計り知れないだろう。

そんなワット・ロンクンと地元の名物アーティスト、チャルーンチャイに複雑なまなざしを向けるのが、タイ出身で国際的に活躍する若手スター作家、コラクリット・アルナーノンチャイ(1986〜)だ。コラクリットは以前インタビューでチャルーンチャイを「仏教徒のダミアン・ハーストのよう」(*1)と語っており、このワット・ロンクンで映像も撮っている。

ビエンナーレではワット・ロンクン敷地内にある建物を展示に使用し、三部作の長編映像《2012-2555, 2556, 2557》を中心とするインスタレーションを展開。1面スクリーンと、グローバリゼーションの象徴としてよく用いるジーンズを身に纏ったマネキン、クッション、そして絵画作品が鑑賞者を取り囲む。

コラクリットの作品にはアニミズムや神話、生態系、儀式、観光、文化の腐敗、グローバリゼーション、インディーズ音楽など様々なテーマがマッシュアップされ、ヒップホップのミュージックヴィデオのようなアッパーさとポップカルチャー的身振りが織り込まれている。《2012-2555, 2556, 2557》(2012〜15)ではこうした要素に加え、タイにおけるアートとは何か、タイのアーティストとはどのような存在かといった問いが探求されている。

超情報化社会を生きる世代のアーティストの映像らしく、多様な映像が次々とコラージュされていくが、そのなかには本作のきっかけともなったタイのテレビ番組の映像が混ざっている。それは、タレント発掘番組にアーティストを名乗るある女性が登場し、上半身裸で乳房で絵具を擦り付けるようにして絵を描いたシーン。このボディペインティングは当時タイのなかで物議を醸し、後日チャルーンチャイがテレビ番組出演時にこの女性の行為はアートか否かと熱弁する映像もまた本作に組み込まれている。また、作家は双子の弟とともにこのボディペインティングを再演したり、ワット・ロンクンを舞台に撮影した映像も本作に含まれている。

外部からやってくるものや情報に応答し、そのありようを幽霊や憑依というメタファーを通して考えるという作家。本作について聞くと、映像について要約するのは難しいと前置きをしつつ、「ずっと考えてきた重要なアイデアのひとつに腐敗がある」と言う。

「物事は互いに触れ合うことで腐敗する。私は作品で、寺院によって私が腐敗させられ、また私が寺院を腐敗させることを望みました。また時を経て、この関係性が変化していく様子も見たかった。本作でおそらくもっとも重要なのは、時間の観念です。タイのアーティストの伝統として『人生は短く、芸術は長い』という考えがあります。私の解釈では、芸術は人間の良い面や悪い面、また人と人、あるいは人と人ならざるものとのつながりさえも未来に運んでくれる。また今回10年前に制作した本作に立ち戻ったことで、チャルーンチャイへのとらえかたなど、自分自身も大きく変化したことに気がつきました」。

バーン・ダム・ミュージアム:ブスイ・アジョウ

続いて「黒」の名所、バーン・ダム・ミュージアム(別名ブラック・ハウス)に移ろう。この広大な敷地には25を超えるタイ北部建築様式の建物と民芸品を展示する建物などが建っており、その中心に据えられるのはチェンライ出身で人間国宝と言われる芸術家タワン・ダッチャニー(1939〜2014)の作品だ。

またタワン・ダッチャニーのコレクションなど、古くから現代までの地元作家の作品も展示されている。バーン・ダム=黒い家を意味する建物のインパクトはもちろん、魔術的な雰囲気を醸し出す品々が陳列され、どこか異界に来たような感覚だ。

ここでは4名の女性の作家が展示を行っている。

チェンライ出身のブスイ・アジョウは、少数民族のアカ族である自身のバックグラウンドと密接に結びついた作品を制作するアーティスト。ミャンマーの山岳地帯で生まれたが、軍事侵攻によって家族や仲間とともに土地を追われ、15歳のときからチェンライに住むようになった。独学でアートを学び、ユニークな教育と家庭環境で育まれた感性と口承文学をもとに、アカ族の文化や歴史、伝説、風習を表現する。

「この展示のコンセプトは『棺』です。現在、アカ族からは伝統的な棺が消えようとしています。かつてアカ族が死ぬと、(この展示の中央にあるような)木製の棺に入れられました。どんなにお金持ちでも鉄や銀、金の棺は使いません。なぜならジャ・ビ・ア・ロンというアカ族の神の妻が亡くなったとき、こうした木製の棺に入れられたという由来があるからです。しかし、現代ではこのような棺は使われなくなりました。私はアカ族の人々にこうした文化を忘れないでほしいです。また外国の人々にも私たちの棺はこういうものだと見せたいと思っています」(ブスイ・アジョウ)

タイとミャンマーの国境地帯に古くから暮らしてきた少数民族もまた、近代化とともに生活や文化に大きな変化を受けてきた。現在も山岳地帯に住む人々もいれば、都市部に移って伝統的な生活風習を捨て「タイ国民」として暮らす人々もいる。またアカ族をはじめとする少数民族のなかで20世紀後半からキリスト教への改宗が広がり、精霊信仰と深く結びつく伝統的な文化・風習が廃れつつある(仏教国のイメージが強いが、実際チェンライにはキリスト教会や関連施設が多くある)。

国境や時代、宗教といった様々な境界の上を流動する少数民族。グローバリゼーションや中央集権的な政治体制から取りこぼされてきたマイノリティとみなされるいっぽうで、その生活や文化は、行き詰まりを見せる現代の資本主義社会とはまた違った精神性や世界のとらえ方への手がかりを示しているかもしれない。

カモンラック・スクチャイ(Kamonlak Sukchai)はコラージュ技法を用いた写真作品を制作するタイ・ラーチャブリー出身バンコク拠点の若手作家。《Red Lotus》(2017)は東南アジアに伝わる民話を土台に自身の経験を重ね合せ、信仰とセクシュアリティの関係を探求した作品。極彩色に彩られた画面は、どこか土産ものの絵葉書や大衆向けドラマのようなチープな感触を持ちつつ、カッティングエッジでかっこいい。独自のヴィジュアルセンスとユーモア、そして国家と結びつく宗教やジェンダーロールといった既存の価値観を撹乱する姿勢が眩しい。

チェンライ国際美術館(CIAM):ヤン・ヘギュ、マリア・ハッサビ、ピエール・ユイグ

14組のアーティストが作品を展示する、チェンライ国際美術館(Chiang Rai International Art Museum、CIAM)は、本展に合わせてオープンした新しい施設だ。チェンライ国際空港から近いが、市街地から車で会場に向かうと、まったく美術館があるような場所に思えない。走っても走っても、周囲に広大な田んぼが広がっているのだ。そしてふと、三角屋根がふたつあるユニークなかたちの建物が目に入る。「ポツンと美術館」といった風情だ。

ここではピエール・ユイグ、ヤン・ヘギュ、マリア・ハッサビ、王文志(ワン・ウェンチー)といった国際展の常連アーティストや、前回のヴェネチア・ビエンナーレで話題を呼び注目を集める若手作家プレシャス・オコヨモンらの作品を見ることができる。ここでの展示は、新しいエコロジー観やノンヒューマンとの協働・共生、身体性、流動性、SF的想像力などのテーマで、相互にゆるやかに結びついているように感じた。

アーティスティック・ディレクターのリクリット・ティラヴァーニャはこのように語る。

「タイの田んぼの真ん中に美術館があるなんて素敵だと思います。ドイツのアーティスト、トビアス・レーベルガーが『水の中にはいつも魚がいて、田んぼにはいつも米がある』というタイに昔から伝わる言葉をよく使うのですが、こうした精神はとても重要で、現代アートの美術館が田んぼの真ん中にあるというのは素晴らしいアイデアです。それはアートと自然をつなぐものです。私たちは展覧会で持続可能性や、多様性、先住民の存在、境界を越えること、あるいは川から人へと液体が移動するような流動性を扱います。それはコロナ禍でシャットダウンされたあとの世界を、よく開くことになるでしょう」

メーファールアン芸術文化公園:エルネスト・ネト、木戸龍介

チェンライ市街地から西に車で10分ほどのところにあるメーファールアン芸術文化公園(Mae Fah Luang Art and Culture Park)は自然あふれる美しい場所だ。ここでは9作家によって、屋外での大きなインスタレーション、建物内での彫刻や平面作品の展示などが行われている。

園内を歩くと、芝生の緑と対照的な赤いネット状の作品が目に飛び込んでくる。ブラジルを代表する現代アーティスト、エルネスト・ネトによる没入型インスタレーションだ。本作はチェンライでもっとも古いと言われる寺院ワット・ムンムアンからインスピレーションを受け、コミュニケーションと瞑想のための空間を作り出すことを目指したという。

木戸龍介は、地元の職人とのコラボレーションによって、タイの伝統的な木造の米倉に彫刻を施した作品を展示。レースのように細かな模様が彫られた木材は、まるでウイルスやバクテリアに侵食されたようであり、いっぽうで光が差し込み美しい陰影を生み出す。コロナウイルスのパンデミックという直近の世界的な出来事や、ミクロな存在と人間の関係、そして長い歴史へと想像力が掻き立てられる。

チューンタワン国際瞑想センター:アリン・ルンジャーン、チャタ・マイウォン

チューンタワン国際瞑想センター(Cherntawan International Meditation Center)は2009 年に設立された仏教施設。 広大な敷地を持ち、美しい庭園やレストラン、講堂などを備える。ここを拠点に、僧侶や修練者への教育活動や、仏教経済学の組織の設立、布教活動、社会貢献活動などが行われている。

ビエンナーレでは6作家が作品を展示。チェンライ市街地から車で30〜40分ほどとやや遠いが、ほかにはない興味深い施設なので、訪れる価値は十分にある。

なかに入るとまず目に入るのが、地元チェンマイのアーティスト、チャタ・マイウォン(Chata Maiwong)による巨大な立体作品だ。廃棄された木材を用いる手法で知られるこの作家は、自然環境や持続可能性に関するメッセージを詩的かつ力強く表現する。

バンコク出身のアリン・ルンジャーンは、東南アジアの歴史や象徴、記憶と深く関わり、歴史を再検討することから作品を生み出す。竹、石、紐を組み合わせて作られた《Belief is Like the Wind》は、自然と調和したサウンドインスタレーションでもある。竹筒を風が揺らし、ぶつかり合うことで美しい音色が響き、そこにチェンライのヒンラートナイ村に暮らすカレン民族の女性による子守唄が重なる。大空の下、心を静かに休めるような体験だ。

ほかにもこの施設ならではの作品が展示される本センター。敷地が広いので、時間に余裕を持って訪れてほしい。

タバコ倉庫:トマス・サラセーノ、島袋道浩

チェンライ市内中心地にあるタバコ倉庫(Tobacco Warehouse, Chiang Rai Tobacco Office)では、アルゼンチン出身の世界的アーティスト、トマス・サラセーノの作品が目をひく。エコロジー思想と科学、情報テクノロジーなどに深くコミットする大規模なインスタレーションで知られるサラセノだが、本展では不要になったビニール袋を再利用したエアロゾル彫刻が登場。大きく膨らんだ彫刻の内部には入ることができ、袋に思い思いに絵やメッセージなどを書くことができる。

なかはこんな感じ。#ThailandBiennale pic.twitter.com/enax4ZDbxf

— natsuko fukushima (@fukushima_n) December 12, 2023

島袋道浩は地元の人々とワークショップを通して制作した人の形をした実物大の凧を作り、みんなで揚げるというプロジェクトを実施。たくさんの凧が壁に並ぶ姿は圧巻。凧揚げの様子は映像で見ることができる。青空にスイスイと漂う姿は見ていて気持ちがいい。

チェンライ市内エリアには、ほかにも様々な会場と作品がある。ここですべては紹介できないが、この地域の歴史や文化と交感するような作品が多く見られた。

◎メイン展示:チェンセーン・エリア

チェンライ市内から北上し、チェンセーン・エリアへと向かう。ここはでランナー朝の遺跡群や山岳民族の文化、そして3ヶ国の国境沿いにあるゴールデン・トライアングル(黄金の三角地帯)とそこでのケシ栽培、アヘン密売の歴史に触れる作品が多く、ディープな世界が広がる。

ワット・パーサック:寺院の遺跡と「the Open World」

チェンセーン市郊外の西に位置する寺院の遺跡、ワット・パーサック。ランナー朝の初代王メンラーイの孫、セーンプー王によって1295年に建立された。「パーサック」とはチーク林を意味する言葉で、約25万㎡の敷地内に300本のチーク林と22の遺跡が残る大規模な遺跡公園となっている。

中央にあるパゴタは高さ12.5m×底の幅8m。チェンセーン遺跡群のなかでもっとも保存状態が良いという。実際に非常に美しく、いまなお威厳ある姿に思わず見惚れる。このパゴタには仏像の彫刻が施されており、その姿勢は「the Open World」を表すもので、本展のキュレーターチームはここから本展のメインテーマを「the Open World」に決めたそうだ。

ここではタイ出身のアーティスト2名が展示を行う。またここから歩いてすぐのチェンセーン国際博物館も会場として3作家の作品が配置されている。

古代遺跡No.16:Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

さらに車を少し走らせたところにある古代遺跡No.16では、タイのラーチャブリー県のノンポー地区を拠点に活動するアーティストコレクティヴ、Baan Noorg Collaborative Arts and Cultureの巨大インスタレーションがある。

民族の歴史や移住といった様々な社会問題に取り組む集団で、本展ではチェンセーンからノンポー地区に移住してきたユアン族の人々を取り上げた。19世紀、チェンマイの軍隊がこのあたりを支配していたビルマからチェンセーンを解放したのち、ユアン族の人々は強制移住させられたという歴史を持つ。本展で登場した黒いパゴダは、民族の歴史を留めるために制作され、儚く刹那的なものに命を吹き込むという行為を象徴しているという。空気を充満させることで起立するパゴダはしかし、定期的に空気が抜けてふにゃりと傾き、その姿は変容を表すとともにどこかユーモラスでもある。

チャン倉庫:ホー・ツーニェン

広い倉庫を利用したチャン倉庫(Chang Warehouse/Huay Kiang Warehouse)は、6人の作家の作品を見ることができる充実した会場だ。

ラオス出身、モン族の手工芸の技術を巧みに使う独学のアーティスト、チュエ・シオン(Tcheu Siong)の作品の美しさは異彩を放っていた。作家はしばしばシャーマンである夫や娘と協力し、雲南省南部からタイ北部にかけて山々が広がる「ゾミア」と呼ばれる地域に暮らすモン族の物語を表現する。ここで展示された手芸作品は民族の典型的なパターンだけでなく、作家の夢とアニミズムにインスパイアされた異次元の世界を表現するものだという。

また、チェンセーンではゴールデン・トライアングル(黄金の三角地帯)を拠点としたケシ栽培とアヘン売買の歴史に言及する作品がいくつかある。

今年東京都現代美術館での個展が決まっているホー・ツーニェンも、近年制作しているシリーズ「The Critical Dictionary of Southeast Asia (CDOSEA)」を発展させた新作を制作。「Opium(アヘン)/Ocean(海)」を意味する「O」の文字に焦点を当て、ゴールデン・トライアングルと、アヘンの海上貿易拠点であったシンガポールの歴史的つながりに迫る。

サワンウォン・ヤンフェ(Sawangwongse Yawnghwe)は、特筆すべき出自を持つアーティストだ。1971年、ミャンマーの王室シャン家に生まれ、ビルマ連邦初代大統領であり、ヤンフェ公国を治めたシャン家最後の当主サオ・シュエ・タイクを祖父に持つ。この祖父が軍事クーデターで殺害されたのち、家族とともにチェンマイへ移り住み、父親の暗殺未遂をきっかけにカナダへ亡命した。こうした自身の出自に関心をもつ作家は、しばしば自叙伝的な視点と国の歴史への眼差しが交差する作品を制作。本展では山岳のゾミアから東南アジアのスールー海まで、アヘンが生産され商品として輸出されるに至る地域を独自の地図として描いた絵画を展示する。

ゴールデン・トライアングル(黄金の三角地帯)

ウィアン・デジタル・コミュニティ・センター:許家維、ナウィン・ラワンチャイクン

チェン倉庫からさらに北上し、ついに国境沿いに到着。ウィアン・デジタル・コミュニティ・センター(Wiang Digital Community Center)はメコン川沿いにあり、対岸にはラオスが臨める。

ラオスと聞いて、多くの人はどのようなイメージを思い浮かべるだろうか?

ここから見えるラオスは眩いネオンに輝く不夜城のようで、一際目立つ建築はなんと巨大カジノだ。

ラオス内でありながら経済特区となっており、対岸に見えるキングズ・ローマンズ・カジノは中国資本。多くの中国人観光客を集めるが、アメリカが人身売買などの疑いで批判している場所でもある。

こうした対岸の現状からしても、国境沿いであるこの地域が、第二次世界大戦後も独自の経済的・地政学的問題に晒されてきたことがわかる。

冷戦下、周囲の東南アジア諸国で共産主義が台頭するなか、タイは国境沿いの少数民族系の反共勢力をある種の緩衝材として機能させ、そのいっぽうでこの地域のケシ栽培やアヘン売買を見逃してきたということもあるようだ。1970年代以降、国をあげてケシ栽培撲滅へと舵を切り、ケシの代わりにコーヒーやお茶の栽培を広めた。いまではゴールデン・トライアングルも川沿いを中心に隠れ家的な高級リゾートがオープンするなど観光地化が進んでいるが、こうした負の歴史から学ぶことは現在においても重要だろう。

台湾を拠点に活動するアーティスト許家維(シュウ・ジャウェイ)も、この地域の複雑な地政学に言及する展示を行った。アメリカの政治学者、人類学者ジェームズ・C・スコットによる「ゾミア」の概念を応用し、ラオスの経済特区を含むこの地域の状況を探る新作を発表。ランナー芸術保護青年チームとアヘン博物館と協力し、ラップを通してこの地域の歴史を表現する。

また作家が以前、タイ北部に住む旧中国国民党軍の末裔にあたる孤児たちに取材した作品《ホェイモ村》(2012)も展示した。旧中国国民党軍の一部は作家の故郷・台湾へと逃れたが、一部はタイで孤軍となったという。

会場内空間を染める赤は、ケシの花の色であり、共産主義や赤狩りを想起させる色であり、血の色であり、現代社会への警告の色でもあるのだろうか。

バーンマエマ学校:アピチャッポン・ウィーラセタクン

1960年から2007年まで使われていた小学校の旧校舎(Baan Mae Ma School)では、タイを代表するアーティストで映画監督である、アピチャッポン・ウィーラセタクンがインスタレーションを展示。3つの教室を使って、タイの民俗オペラの背景が描かれたカーテンがひとりでに開閉するインスタレーションと、不気味な男が暗闇に浮かび上がる映像作品で構成される。映像は薄いスクリーンに映写され、教室に印象的な光と影を生み出す。

チェンライでのリサーチ中、作家は神話上の存在の存在を通して、「時の顔」(หน้้ากาล、the face of Time)に魅了されたという。映画、時間、光、闇、夢、視線……言葉では表せない、陶酔するような感覚を覚える作品だった。

◎パビリオン

前章までは4名のキュレーターチームが企画したメイン展示についてレポートしたが、ここからはパビリオンについて紹介したい。本ビエンナーレではチェンライ市内に全13のパビリオンがあり、美術館やコレクティヴ、プロジェクトが主体となって個別に企画・展示を行なっている。

ZOMIA IN THE CLOUD(プロダクション・ゾミア)

市街地にあるシンガクライ・ハウスでは、プロダクション・ゾミアによるグループ展が2月28日まで開催中。参加アーティストはリ、シュエ・ウッ・モン、アウン・ミャッテー、カニータ・ティス、前田耕平。

プロダクション・ゾミアは、タイをはじめとするアジア各地でアートへの助成、展覧会の企画等を行う藪本雄登を中心に、アジアのアーティストやキュレーターら芸術に関わる専門家ネットワークとして2021年に結成。

本稿でこれまで何度か登場した「ゾミア」とは、東南アジア大陸部、中国、インドの山岳地帯を指す地理的概念。アカ、ラフ、カレン、モンといった山岳少数民族など、この地域に暮らす人々が「ゾミアの民」とされる。その特徴は、国家による課税、兵役、奴隷などの支配から逃れ、分散/移動と口承伝承を特徴としながら、アニミズムを信仰し、 非階層的な社会を構築しながら暮らしてきたことにある。プロダクション・ゾミアは、こうしたゾミア世界の思想性をふまえ、各地で現代アートの展示やアートプロジェクトを展開してきた。

ゾミア概念の言説を主導してきた人類学者のジェームズ・C・スコットは、ゾミアを国家による支配と束縛から離れた無政府主義としてのアナキズムと結びつけ、その意味で第二次世界大戦後にゾミアは存在しなくなった可能性が高いと論じる。しかし藪本は、「ゾミアは消滅したと言われるが、その精神はアーティストのなかに息づいている」と語る。

たとえばミャンマー・ヤンゴン拠点のアーティストであるリは、自身が属するクィアコミュニティのストーリーとともに、軍事政権が支配する自国についても作品で表現するアーティスト。複雑な政治状況のなかで「自由」とは何かを模索する。

前田耕平は、出身地・和歌山県が生んだ博物学者、南方熊楠の思想を足がかりに制作を行う。本展では山登りやダイビングなど、文字通り体当たりで和歌山の自然に対峙しながら撮影した映像インスタレーションを展示。渦潮のようにも山のようにも見えるスクリーンの形状は、内側と外側、凹と凸、吐くと吸うといった両端の往還を想起させる。日本の自然の風景に、ゾミアの精神が重ね合わされる展示だ。

また、プロダクション・ゾミアはこのパビリオンでの展示に加え、チェンライ近郊にある難民や少数民族の支援、教育や福祉活動などを行っているNGO等が運営する複数の場所に、作品を届けるプロジェクトを実施した。こうした場所は展覧会場として一般に公開されているわけではなく、あくまでもそこで暮らし、日々を過ごす人々のための展示となる。今回は取材として、2ヶ所を見学できたので紹介したい。

本プロジェクトの意義について、藪本はこのように語る。

「アート業界の人や、国際展を見に来られるような人のためだけにアートはあるのではありません。ここ(ビエンナーレ会場)に来られない人、たとえば国籍や移動手段のない難民の人々、障害や病気など様々な問題を抱えている人々のためにこそ、アートがあるべきだと思っています」

本プロジェクトを受け入れたさくらプロジェクトは、1991年に設立されたタイ山岳民族の子供たちの教育支援活動を行うNGO。山岳民の多くが学歴がないため経済的に窮してしまうという問題を受け、山岳民の子供たちのための寮を運営し、生活のケアや教育支援を行う。小学一年生から大学生までがこの寮から市内の学校に通っているという。

ここでは子供たちが集まる講堂に、写真や映像作品が展示されていた。筆者らが映像作品を見ていると、やって来た子供が近くに腰かけ、一緒に画面を見つめていた。

作品は、プロダクション・ゾミアの呼びかけに応じた20名を超えるアーティストがデータを提供したもの。専用のクラウド上から各NPO団体等が作品を選んでダウンロードし、写真を出力したり、モニターに映像を映したりする。つまり提供先がキュレーションから設営までを担うのだ。

さくらプロジェクトの代表を務める三輪隆氏は、ライターを経て写真家となり、山岳民族の人々の暮らしや文化に魅了されたことをきっかけに、この地で活動を始めた。かつては美学校で松岡正剛に学んだり、赤瀬川原平に師事したという経歴を持つ。山岳民族の衣装をはじめとする資料の熱心なコレクターでもあり、コレクションを展示する「さくらハマヤミュージアム」を同敷地内に2022年にオープン。日本語、英語、タイ語での説明もあるため、チェンライで山岳民族の文化について知りたい人は、まずここを訪れることをお勧めしたい(ビエンナーレの会場ではないが、一般公開されている)。

もうひとつ取材で訪れたのは、カミリアン・ソーシャルセンターの慈善活動の家(ホーム・オブ・チャリティー)だ。キリスト教系の福祉施設で、1952年にタイに渡ってきた宣教師たちによって活動が始められた。この組織はもともとこの地域に住むハンセン病患者やその家族の支援から出発し、現在では山岳民族の子供たち、とくに障害のある子供たちの支援へと活動を広げている。この慈善活動の家では障害を持つ山岳民族の子供たちが暮らし、生活、教育の支援、社会的ケア、リハビリなどの医療的ケアまでが行われている。

ここでは施設内の屋内外で作品を展示。ベトナムの作家トゥアン・マミが庭で撮った写真をもとにした作品をプリントアウトし道沿いに設置した様子には、この施設の人々による独自の作品解釈と展示の工夫が感じられ、感銘を受けた。

「現代アート」と無縁だと思われている、社会の周縁に追いやられた人々。相互扶助の実践の場で行われたこのささやかな手作りの展覧会は、ここで暮らす人々の未来に、どんな種を蒔くのだろうか。

PLUVIOPHILE

「PLUVIOPHILE」はタイ深南部パッターニー県出身のアーティストによるグループ展。タイ深南部は20世紀初頭までイスラム指導者の統治下にあったことから、住民の多くをマレー系のイスラム教徒が占め、現在に至るまで分離主義運動が続いてきた場所だ。近年も公共施設等への襲撃、爆破が行われるなど、危険な地域だと認識されている。本展はアーティストたちの実践や作品を通して、「中央」とは異なる宗教や文化に育まれてきたこの地の複雑さに迫るもの。会期は2月9日まで 。

「Pluviophileとは雨が好きな人、雨を待つ人という意味。パッターニーは雨季が8ヶ月続き、タイのほかの地方に比べて長期間雨が降ります」と、本展キュレーターのペンワディー・ノパケット・マノント(Penwadee Nophaket Manont)。雨季というモチーフを通して、国家の支配・権力に言及しながら、現代の市政の人々の物語を描き出す。

「パッターニーには外からアーティストがやってくることも珍しく、またパッターニーのアーティストが外へ出て活動する機会も限られます。深南部の状況を理解するのは容易ではなありません。ですから私は、キュレーターやオーガナイザーとしてというより、まずはそこに住む人々の友達になって、ひとりの人間として受け入れてもらい、そこからリサーチの実践を重ねてきました」

展示会場はSawanbondin Tea House & Experience。市街地から車で10分ほどのところにある、現代的でおしゃれなお茶の一軒家カフェだ。店内と、屋外の納屋のような場所に作品が設置されており、地元で採れた茶葉をブレンドした美味しいお茶を飲みながら、展示を楽しむことができる。筆者は朝に訪れたが、爽やかな風と光、緑に囲まれた空間でリフレッシュできた。

屋外にあるキータ・イスラン(Keeta Isran)の《Rain in Dunya》は12mに及ぶ布が使われたインスタレーション。この布はマレーの人々が遺体を包むために使うもので、身体を清めるための香りがほのかに感じられる。

店内2階には、アニス・ナガセヴィ(Anis Nagasevi)がパッターニーでのハードな暮らしを皮肉を交えて再現するボードゲームなどが展示されている。

Point of No Concern: return to the rhizomatic state(MAIIAM)

タイの現代アートシーンを牽引する、チェンマイにある私立美術館MAIIAMもパビリオン展示を実施。チェンライ中心部の市場の西側にある旧書店(The former Wiang Thong Bookstore)を会場に、2月7日まで開催中だ。

7名の作家が参加し、タイ北部各地を結んでいた古道をテーマにした展示を行っている。

このほかにも韓国の工芸に関するパビリオン、タイの美術展の歴史をまとめたウェブサイトを運営するCanopy Walksによるパビリオンなども興味深い。詳細はビエンナーレの公式サイトでチェックしてほしい。

行き方、周り方

最後に、ビエンナーレへの行き方や周り方のポイントをお伝えしたい。

◎アクセス

日本からチェンライへの直行便はない。バンコクからチェンライへは飛行機で1時間半ほど。チェンライ国際空港は市内中心部から近いので、タクシーなど車を使えばアクセスは簡単だ。

また隣接するタイ第2の都市チェンマイからは車で3時間ほど。

チェンライは公共交通機関があまりないため、基本的にはタクシーで移動するか、Grabという配車アプリを使うのがおすすめだ。ただ、市内中心部以外はタクシーやGrabの車両が捕まりづらいところも多い。中心部から離れた会場へ行く際は、展示を見終えるまで運転手に待機してもらえるよう相談し、帰りの車を確保しておくと安心だ。(Grabはアプリ内で事前予約時に料金が出てカード決済になるので安心。また運転手に交渉すればアプリ予約を通さず現金支払いで、帰りも乗せてもらったり、途中に寄り道したりできる場合が多い)。

◎宿泊

ホテルはチェンライ市内のランドマークである時計塔の周辺エリアか、チェンライ国際空港の付近が、各会場を周りやすいだろう。

◎日程

会場が点在しているので、すべての展示を回るには3〜4日ほど必要。チェンライ市内中心部では複数の会場やパビリオンは徒歩で回ることが可能で、ポイントを絞れば1〜2日である程度は作品を見られる。

ただチェンセーン・エリアはチェンライ市内から車で1時間ほどかかるので、鑑賞には半日〜1日ほどかかる。

チェンライにいまも残るラーンナー文化や、豊かな自然、食などを楽しみながら、ぜひビエンナーレを巡ってほしい。

*1──https://i-d.vice.com/en/article/9kyy5d/bangkok-artist-korakrit-is-a-ps1-hit(最終閲覧 2024年1月12日)

タイランド・ビエンナーレ チェンライ 2023

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

会期:12月9日~2024年4月30日

会場:チェンライ、チェンセーン各所

公式サイト:https://www.thailandbiennale.org/en/

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)