画像生成AIに作れない作品とは何か——絵画は時間でできている【連載】クリティカル・シーイング:新たな社会への洞察のために #4 (文:石川卓磨)

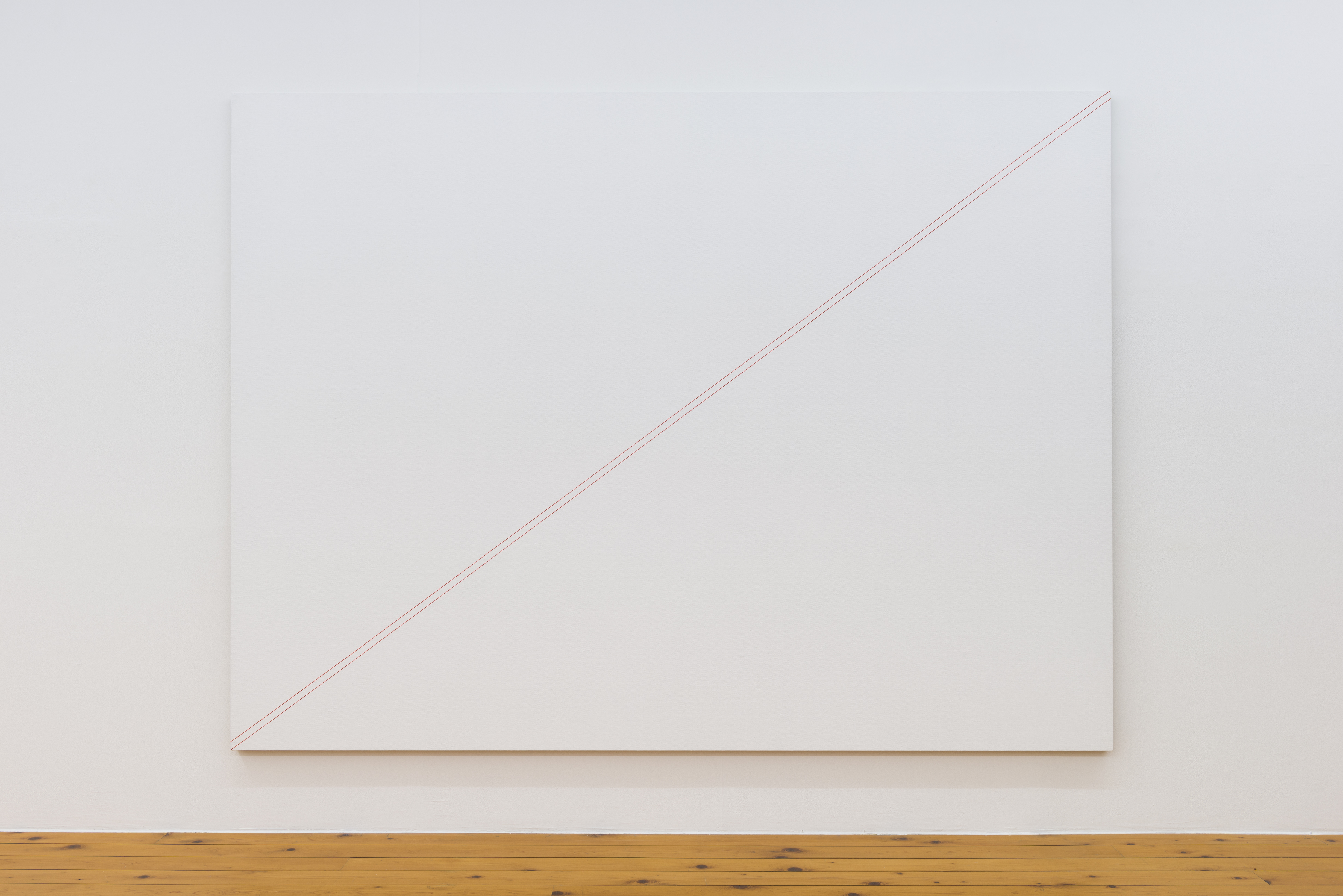

額田宣彦 parallel - F200 (no.2) 2015 リネンにチョーク、アクリル絵具 194×259cm Photo by Ken Kato

「クリティカル・シーイング:新たな社会への洞察のために」は、これからの「美術批評」を「つくることの思想」と定義し、新たな批評とアートの在り方に迫る連載。

第4回となる今回は、巨匠の作品から現代の生成AIまでを横断しながら、絵画と時間について論じる。【Tokyo Art Beat】

絵画は時間でできている

「絵画は時間でできている」というタイトルは、平井靖史の『世界は時間でできている: ベルクソン時間哲学入門』(2022)に由来している。とはいえ、哲学的な分析をここで展開させるわけではない。作品分析を通して、「絵画は時間でできている」とは何かを論じていく。それは、描かれた図像から時間を読み取ることに限定しないかたちで、「時間を経験するものとしての絵画」を検討することだ。

まず前提として、絵画作品には、大まかに「表象されている時間」、「制作された時間」、「鑑賞する時間」の3つの時間が存在する。ただし、この3種類の時間が完全に分離している状態では、作品は作品として成立しない。言い方を換えれば、鑑賞者のなかで、作品が経験されたことにならない。これらの時間が、和音的に一体化する、あるいは相互に干渉や混同を引き起こすことで、初めて作品は作品として経験される。もう少し噛み砕こう。鑑賞者が美術館で絵画を見ているとき、それは描かれたイメージのみならず、物質の痕跡を通して「描かれた時間」の推測や体験をしている。この体験について、パウル・クレーが的確に説明している。

「どんな作品も、それがいかに単純なものでも、成立(創造)の点でも、また知覚(受容)の点でも、時間のなかを動いている。わたしたちの眼の構造は、どんな視覚による知覚をも時間的に触診するように作られている。」(*1)

クレーは眼を動かしながら触診する人間の眼の反応を、猫が動いているレーザーポインターの光を反射的に捕らえようとすることにも似た、生物学的事実として書いている。つまり、絵画はひとつの瞬間をとらえた作品だとしても、3種類の時間が重なり合った厚みのある時間によって成り立っている。そして、絵画の時間性を音楽と同様の時間的構造として開発していったクレーは、絵画を空間芸術と限定し、時間芸術と切り離すことを提唱した18世紀の批評家・劇作家のゴットホルト・エフライム・レッシングを「単なる学者の妄想にすぎない」と一蹴した。

「あらゆる生成の根底をなすのは、運動である。レッシングの『ラオコーン』は、わたしたちが若いとき一度は読みあぐんだ難解な書物であるが、あの本ほど時間芸術と空間芸術の区別を仰々しく論じているものはあるまい。そして、もっと見る眼を精密にするなら、あれは結局は単なる学者の妄想にすぎない。なぜなら、空間もまた、時間の概念に帰せられるからだ。」(*2)

クレーの上記の言葉は、同時代に時間哲学を探求していたベルクソンと共鳴するところがある。ベルクソンは、画家が生み出す、イメージの創造と制作の時間の一体性を、以下のように語っている。

「あるイメージを塊の底から引き出して創造する芸術家にとって、時間はもはや付属的なものではない。内容を変えずに引き伸ばしたり縮めたりできるような間隔ではないのだ。彼の作業の持続は作業の一部をなしている。その持続を収縮もしくは膨張させると、持続を満たす心理的進化とその終着点である発明を一度に変化させることになるだろう。ここで発明の時間は、発明そのものと一体になっている。」(*3)

ベルクソンは、クレーと同様に、イメージの生成において、時間を切り離して考えることも、付属的なものとして見ることもできず、「発明の時間は、発明そのものと一体になっている」と論じている(ここで「もはや」という過去と現在を切り分ける副詞を用いていることは示唆的である)。つまり、イメージの発明的創造において、創造されていくプロセスの時間は、切り離して考えることができない。クレーとベルクソンのイメージと時間に対する言及は、「時間を経験するものとしての絵画」を論じていくうえで、コンパスになる。

画像生成AIが教えてくれている人間の能力の退化

現在において、改めて「時間を経験するものとしての絵画」を検討するアクチュアリティとは何か。それは急速に発展しているMidjourneyやStable Diffusionなどの画像生成AIに対する過度あるいは安易な期待と不安が生まれている状況にある。

画像生成AIによるイメージと人間が描いたイメージの見分けがつかなくなる状況は、イラストを中心に少なからず出てきている。ある基準においては、人間が描いたものよりも、精度が高くなってきている。写真の普及によって衰退した絵画のジャンルや様式があるように、画像生成AIの普及によって同じことが起こるはずだ。また、AIの利用が欠かせない絵画制作も増えていくだろう。

しかし、問題の本質は画像生成AIの優秀さにあるのではない。画家の仕事や作品がAIに取って代わられることでもない。ここでの危機とは、「時間的に触診する」眼の能力の退化にある。クレーが述べた眼の反応は、構造的で普遍的なものと解釈できる。しかし、その眼の反応を能力として考えると、普遍的なものではなく、印象や経験の積み重ねによって生まれるもので、そういう経験がなくなるとその能力は簡単に退化する。携帯電話に電話番号を登録できるようになった後、それほど時間を待たないで、人間は家族の電話番号すらも覚えられなくなってしまった。こういう事例と同様に、私たちは、時間を味わうものとして絵画をとらえられなくなってきているのではないだろうか。作品を時間的に触診しようとする眼を持たない人にとっては、AIが描いたものと人間が描いたものの差は存在しないし、ベルクソンがいう「発明」も認識することはできない。

今後、印象派の絵画ですら鑑賞や理解が難しいものになってしまうことは起こりえる。絵画を見る能力は、現在と隔たりのある過去を観察し理解する力である。この能力の低下は歴史を理解する力が失われることにもつながる。

たとえば、映画の場合、世界的な成功を収めた大衆的作品であっても、時代が少し経過すると、その内容を理解することが難しくなると言われる。これは映像や物語に対するリテラシーの低下である。また、映像が持っている時間に耐えられず、倍速視聴する習慣が普及するなど、絵画よりも変化の見え方が顕著だ。しかし、これは絵画の見方に対しても起こっている。

絵画が育んできた歴史への理解を失う(差異に対する認識や理解を失う)ことは、社会的にも認識的にもオルタナティブの成立がより難しくなる。過去や他者を理解する能力が失われ、現代からの一方的な価値観や判断が支配的になってしまうかもしれない。現在、歴史に対する修正意識があらゆる場所で強まっているのは偶然ではないだろう。現在は抑圧されていた者たちに耳を傾けることで生まれている多様性の広がりがある(ここでの修正や反省は、検討し推し進める必要がある)のと同時に、私たちは現在しか受け入れることができない資本主義的な時間システムに順応し始めている。

時間接地問題

画像生成AIを議論にあげる理由は、AIが制作に含まれる創造的な時間性を認識できない点にある。また、手書きロボットはボールペンで文字を書くことはできるが、書道家がプロセスのなかで持つような時間感覚は存在しない。画家や書道家が、画面を作り上げているとき、そこでは物質や視覚のフィードバックに反応しながら、計算や計測とは異なる質的な時間を経験している。時間を感覚するには身体や体験が必要となる。手書きロボットは、ただ入力された情報を正確に書き出しているに過ぎない。また、画像生成AIは「表象されている時間」、「制作された時間」、「鑑賞する時間」自体を一体化したり、混同したりはしない。つまり、ベルクソンが指摘するような「発明の時間が、発明そのものと一体になっている」ことはない。

これは、ChatGPTなどが大規模言語モデルを用いて、流暢な説明を行っているとしても、自らが文章を理解して書いているわけではないという「記号接地問題」と重なる部分がある。「記号接地問題」とは、AIがいくら文法構造や記号処理を行えても、一つひとつの言葉=記号の意味を理解していないことにある。実世界の対象や概念を意味と結びつけ理解するためには、記号の差異を処理するだけでは内実が伴わない。その言葉の意味を本当に理解する(記号が「接地」する)ためには、現実世界の対象と言葉を結びつけて理解する身体的な経験が必要になる。したがって身体を持たないAIにはそれを理解=記号接地することが不可能となる。

平井靖史は、この記号接地問題をアナロジーにして時間の問題に応用し、「時間接地問題」を説明している。時間が接地する(時間を理解する)ためには、時計で計測することではとらえられない、時間の流れを私が体験する必要がある。ベルクソンはこのことを時間と考え、客観的に計測できる量としての時間ではなく、質として体験される時間を「持続」として論じた。ただし、これは時計を見る経験にも起こっていると平井は説明する。

「時間にも、時計が測る相互関係を内側から満たす、具体的な実在の側面がある。時間が私に「体験される」という一人称的な場だ。これを「持続」と呼ぶ。持続が「計測」の時間を設置させているわけである。」(*4)

「絵画は時間でできている」ことの理解を可能にする条件には、時間接地問題が関係しているように思われる。そのため、厳密性を欠いた我田引水になってしまうことを断りつつも、時間接地問題をここでの絵画論に導入し、検討したい。

線を引くということ、見るということ

具体的に作品を見ていこう。額田宣彦の《parallel-F200》(2015)は、対角線とわずかにズレた並行する2本の赤い直線が、描かれているのみの作品である。作品サイズはタイトルで示されている通りF200号(194×259cm)。額田の作品を見ると、Adobeのイラストレーターで作成されたグラフィックと見間違えるほど正確に線が引かれている。額田の作品は、定規を使って引かれた線でも、プロジェクターを投影してなぞった線でもなく、キャンバス地の肌理を手がかりにして、フリーハンドで引かれた線である。額田の作品の多くは、一見すると物質性を重視しないグラフィックのような作品に見えて、写真で作品を理解することは難しく、画面と対峙することが作品を理解することの条件として強く存在する。数学における線の定義は「幅を持たない長さ」であるが、描かれた線は、絵の具の物質、色彩、そして幅を持った具体としての筆の痕跡である。描かれた線と概念としての線にはズレが生じる。

絵画は、ひとつの位置から眺められるものではなく、近距離、中距離、遠距離では、イメージや物質の見え方が異なる。鑑賞者は作品の前に立って動きながら作品を鑑賞していく。額田の作品を近距離で鑑賞するとき、画面の全体を把握できない。キャンバスの上に引かれた細い均質の線は、間近で見ると見えてくる表情が変わる。支持体であるキャンバス地が持っている凹凸の中をゆっくりと進んでいった筆跡、絵具というメディウムの流動性、テクスチャーが見えてくる。額田はそのため、支持体やメディウムの素材を作品ごとに意識的に選択している。鑑賞者が線の表情に焦点を合わせると、自分が昆虫などの小さな生物になったような感覚を得る。ここで額田が描いた線を、ナメクジが分泌する白い粘液の跡としてとらえてみよう。実際、額田はこの均質な直線を、研ぎ澄まされた集中力によって、時間をかけてゆっくりと引いていく。それを想像するとキャンバスの大きさに「果てしなさ」を感じ、距離、速度、時間の認識が変わる。作品とは、鑑賞者が主体的に見方を構築しとらえており、客観的なひとつの見え方があらかじめ存在しているわけではない。

この空間・時間の感覚は、絵から少し離れた時には消えてしまう。中距離で《parallel-F200》を鑑賞する時、視線を線に沿って画面の対角線上に動かして構造を確認するようになる。近距離での鑑賞と同様に、絵画は一望的なものではなく、眼の動きと時間のなかで体験される。そこではキャンバスの矩形に対する斜線のズレを意識しながら、画面のサイズを把握する——下側の線が左下の角から出発するのに、右上の角には上側の線が到着する。ここでは額田が残した身体性や時間よりも、鑑賞者が眼や顔を動かしながら画面を見ている、いまここという現前性の時間感覚や身体性を意識する。

遠距離で鑑賞すると、絵画の画面は一望的に把握される。その斜線で作られた2つの直角三角形や色彩の幾何学的緊張、展示空間との関係性の中で絵画の存在感を感じるようになる。また、絵画においては、線と色彩の対立というものが歴史的に存在するが、線はどこまで太くなったら面になるのだろうか。そして、《parallel-F200》で描かれているのは、本当に2本の赤い線なのか、それとも赤い線で縁どりされた一本の白い線であるのか。これはアヒルとウサギのだまし絵のように見方によって変化し、どちらの解釈も正しさを持っている。

額田の作品は、これ以上ないほどに単純で、明白な絵画であるにもかかわらず、鑑賞者の距離や見方によって体験の質が変化することが示されている。限りなく要素を削ぎ落とすことで意識化される不確実性の問いを扱っている。統一的なひとつのイメージとしての絵画を否定すること、これは相対性理論以後の時間論と重なるところがある。なぜなら、私たちが普段信じている、統一的で唯一の時間は存在しないからだ。ご存知のように、速度、重力、場所などの条件によって時間の流れは変化する。これは思考実験のレベルではない。カルロ・ロヴェッリは『時間は存在しない』の中で、ネットでも買える数十万円程度の正確な時計を利用すると、わずか数センチの高さの差があるだけでも時間の流れの速さに違いが生じることを検出できると説明している。(「いや、二つどころか、たくさんの時間がある。空間の各点に、異なる時間が存在する。唯一無二の時間ではなく、無数の時間があるのだ。」(*5))。

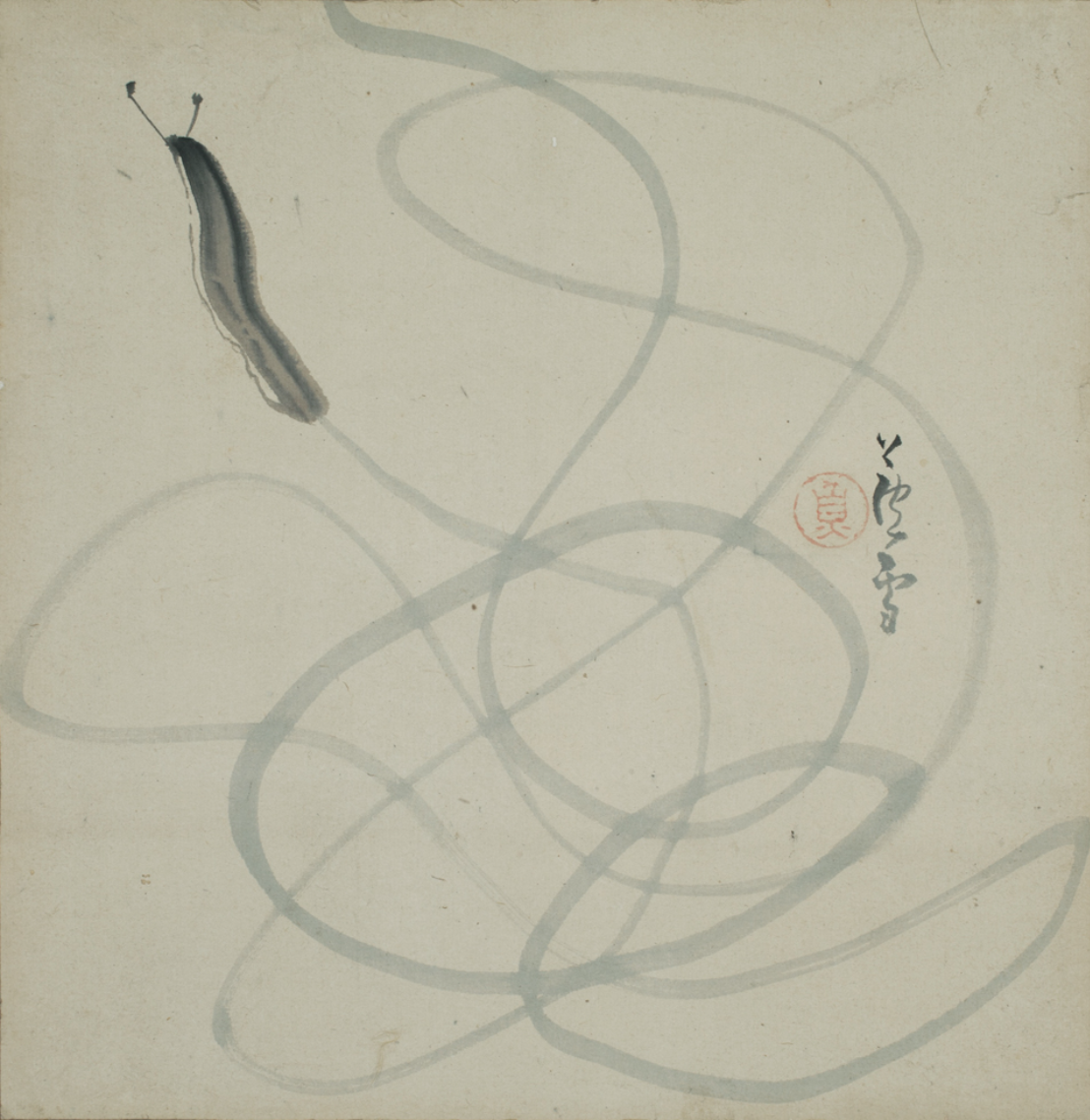

もちろん、額田が作るような特殊な作品のみが「時間を経験するものとしての絵画」なのではない。先ほど、額田の筆致の遅さをナメクジの移動と結びつけたが、次に文字通りナメクジの移動の軌跡を描いた長沢蘆雪の《なめくじ図》(1794〜99頃)を見てみよう。

ここでは薄墨で描かれた曲線が、ナメクジの移動の軌跡を示している。この絵に描かれるナメクジを隠してしまえば、薄墨の線はブライス・マーデンの抽象絵画に似ている。この軽やかに引かれた曲線自体にはすでに特定の印象や感情が含まれている(軽やか、気まぐれ、円運動、有機的... ...)。そこにナメクジの図が添えられることによって、線の軌道に解釈が与えられ、ユーモアが生まれる。ナメクジの移動と筆致の速度は大きく異なるはずなのに、その活き活きとした移動の感覚が、見事に調和し不自然さを感じさせない。遠近法は二次元の中に三次元のイリュージョンを生み出すが、《なめくじ図》は時間的なイリュージョンを生み出している。ここで鑑賞者を楽しませているのは、重なり合うはずのない2つの運動・速度を重ね合わせることによって生まれる質的な時間である。

完成と未完成の判断

「絵画は時間でできている」ことを画像生成AIが理解できないことは具体的に次の部分に現れる。それは画像生成AIには未完成の作品を作れないことだ。何からのトラブルで画像生成のタスクが未完了であることや、未完成らしさを持ったイメージを作ることはあり得るが、画像生成AIが作り出すイメージは、完結し閉じられたひとつのイメージである。もしそのイメージを不満足に感じるとしても、それは人間の判断だ。画像生成AI自身が、作品の未完成性を判断することはできない。翻すと、画像生成AIは「完成とは何か」を内省することができず、作業を完了する。つまり、完成に対するオルタナティブな認識は存在しない。

『博物誌』を著したプリニウスは、すでに紀元1世紀に未完成の芸術作品を称賛している。ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチなどが残した未完成作品に、私たちはいまも魅了される。制作者はなぜ作品を完成することができなかったのか。未完成作品の魅力には少なくとも2つの要因が挙げられる。ひとつは鑑賞者が欠如した部分を補完しようと自由な投影を促進すること。もうひとつは、完成作品では見られないプロセスの断面を見られることである。

そして、19世紀のポール・セザンヌの作品の「未完成」は、新たなパラダイムを美術の中に生み出し、20世紀のモダニズム絵画に大きな影響を与えた。モダニズムの芸術において、完成と未完成の区分は明確さを失い、それこそが重要な問いになった。セザンヌの《ローヴの庭》(1906頃)は、キャンバスの塗り残しが多く含まれている未完成とも呼べる作品であるにもかかわらず、制作がこの段階で止められたことで生まれる感覚、あるいは本来であれば矛盾的な対立を生む2つの性質(平面性と奥行)の統合を可能にしていることで、美術史的評価を生み出している。西洋絵画における作品の完成品という明確なイメージは、セザンヌによって解体された。

また、セザンヌの筆の進め方は、一様ではなく作品ごとに異なっており、それ自体が創造的なものだと言える。ジャック=ルイ・ダヴィッドの《ボナパルト将軍の未完成の肖像画》(1798)とセザンヌの《麦わら帽子の少女》(1896)の作品を見比べよう。ダヴィッドの筆の進め方はプリンターのように、頭部の輪郭をはみ出すことなく上から下に正確に描き進められている。それに対して、《麦わら帽子の少女》は、顔を特権的なものとして扱うことなく手が入れられ、不自然と言っていい形で、顔や衣服に塗り残しを作っている。なぜ描こうと思えばすぐに埋めることのできる顔の部分に塗り残しを作ったのか。セザンヌの未完成作品を見比べると、描き進め方のプラン自体が、作品のコンセプトになっていることがわかる。

20世紀の抽象表現主義のアーティストたちは、自らがどうやって作品の完成を知るかを重要な問題として共有し議論していた。「スタジオ35での芸術家討論会」の中で、バーネット・ニューマンは「私は、『完成した』絵という観念はフィクションだと思います。人は一生をかけて一枚の絵を描き、あるいは一体の彫刻を作るのだと思うのです。どこで止めるかという問題は、実際のところ倫理的な考慮による決断です。…その決断は常に、作品がその中に、人が欲していたものを持っている時になされます。」(*6)という有名な言葉を残している。

またウィレム・デ・クーニングは、ニューマンの発言の直後に「私は作品を「完成させる」ことを控えます。私はその絵によって自分自身を描き、そして、それを済ませると、その絵を捨てるか取っておくかのどちらかです。私は常に、絵の中のどこかにいます。自分が用いる空間の総量の中に、私は常にいます」(*7)と述べている。

ニューマンやデ・クーニングが言及する完成/未完成の問いは、作品は、作品を見る人(鑑賞者・アーティスト)の意識があって初めて成立するのであり、作品自体で完結したものではないことを示している。また、作品の完成はアーティストの主体的な判断を抜きにして生み出すことはできないことを語っている。そして、ニューマンがいうように、この決断に倫理が介在するのだとすれば、画像生成AIには倫理的判断が不在である。

作品を見るということが、視覚的な消費のために行われるのではなく、一個の作品に対する個別的な経験に向けられるとするならば、なぜ制作はここで止められたのかを考えることは外すことができない。身体的なフィードバックのなかで、鑑賞者が主体的に作品の意味を理解することで初めて、作品は閉じられる。作品は、身体的な体験を通じて、鑑賞者の経験として接地するのだ。

*1——パウル・クレー「造形作品の継起、あるいはその時間的機能 運動の行動と運動のフォルム」『造形思考 下』土方定一・菊盛英夫・坂崎乙郎訳、筑摩書房、2016、104頁

*2——パウル・クレー「創造についての信条告白」『造形思考 上』土方定一・菊盛英夫・坂崎乙郎訳、筑摩書房、2016、162頁

*3——アンリ・ベルクソン『創造的進化』合田正人・松井久訳、筑摩書房、2010、430頁

*4——平井靖史『世界は時間でできている: ベルクソン時間哲学入門』、青土社、2022、21頁

*5——カルロ・ロヴェッリ『時間は存在しない』冨永星訳、NHK出版、2019、23頁

*6——ロバート・グッドナフ編「スタジオ35での芸術家討論会——一日目(1950年4月21日)」大島徹也訳『Studio 138』第1号、2021、107頁

*7——同、107頁