アートのイノベーションとは何か。人類史と虚構や動物との関わりから考える。【連載】クリティカル・シーイング:新たな社会への洞察のために #2 (文:石川卓磨)

ピエール・ユイグ Zoodram 4 2011 Photo: Guillaume Ziccarelli Courtesy of the artist; Esther Schipper, Berlin © Pierre Huyghe

「クリティカル・シーイング:新たな社会への洞察のために」は、これからの「美術批評」を「つくることの思想」と定義し、新たな批評とアートの在り方に迫る連載。

第2回となる今回は、アートという概念の整理や、アートとデザインを区分する二元論への問い直しに始まり、『サピエンス全史』で知られる歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが論じるイノベーションと虚構の問題、そして近年注目を集める、動物たちとの関わりを取り込んだ現代アートまでを横断的に論じる。

第1回はこちら

美術史的美術批評

これこそが美術だというものが存在するわけではない。作る人たちが存在するだけだ——エルンスト・H・ゴンブリッチ (*1)

前回、私は専門的な美術批評=つくることの思想を、「観察や選択などの行為も造形に包含し、料理、買い物、育児、デモ、投票など、社会的・日常的な行動の隣にあるもの」とし、それを展開していくと書いた。これは、美術批評の専門性を内側から外側に向けて展開させていく「アートの遠心力」となる。

多様化が著しいアートという領域において、ここで前提となる美術批評の態度をあらかじめ示す必要があるだろう。美術批評の立場として、アートという概念のとらえ方は大きく2つある。

ひとつは、カント的な美学を起点とし、実用性を排した純粋芸術を前提にする立場。たとえばボリス・グロイスは、近代以前の過去の芸術は実用性を含んでおり、芸術ではなくデザインとみなすべきだと指摘している。さらに「近現代美術はものをより良くするのではなくむしろ悪くすることを望み、相対的により悪くするのではなく根本的に悪くすることを望む。機能的なものから非機能的なものを作り、期待を裏切り、われわれがしばしば生しか見ないところに不可視性の死の存在を示す」(*2)とデザインとの差異を挑発的に強調している。ここには、アートがデザイン化することへの批評的抵抗と挑発が込められており、純粋芸術の自律性を重視した典型的態度である。

もうひとつは、先史時代から近現代までをアートとして包含していく美術史的態度。美学者・考古学者ジョージ・クブラーは、グロイスのような純粋芸術志向と対照的な態度を示している。「道具や工具も、表象や表現もすべて必要に応えるものであり、それらすべてが物として存在するためには、デザインという過程を経なければならない」(*3)し、「ここで、絶対的な実用と絶対的な芸術との間に連続性があると想定してみよう。純粋な両極端は私たちの想像のなかにしか存在せず、人間のつくり出すものには実用と芸術の両者がいつもさまざまな割合で混ざり合っている。この両者が混合していないものなど考えられない。」 (*4)と述べている。

これは必ずしもカントの美学的立場としての「目的なき合目的性」を否定しているわけではない。ただし、芸術と実用、アートとデザインを区分する絶対的な二元論は、言説的なものであって現実とは乖離があるということだ。前近代時代、西洋以外の作品や歴史も含んだ美術史の立場では、グロイス的態度の徹底は不可能なのだ。本論は、後者の立場からアートの検討を進めていく。

芸術性と非芸術性

ここから芸術作品に内在する非芸術性・デザイン性について具体的に説明していこう。ルネサンスの時代にブルネレスキやアルベルティといったイタリアの芸術家によって確立されていった遠近法の理論化は、当時のアートに絶大な影響を与えた。直感的な遠近法は、中世の時代にも試みられていたが、これは数学的原理と結びついたテクノロジーであり、科学、社会、思想などと結びつく発明だった。したがって遠近法の理論自体をアートとは呼べない。ゆえに遠近法にのめり込んでいったパオロ・ウッチェロやピエロ・デラ・フランチェスカには、非芸術的性格が表れている。しかし同時に、彼らの作品は芸術的性格が間違いなく認められる。

作品に内在する非芸術性・デザイン性は、20世紀以降より批評的なものとして展開していく。パブロ・ピカソの《雄牛の頭部》(1942)は牛の頭部をモチーフにした作品だが、ピカソが直接造形しておらず、自転車のハンドルとサドルを組み合わせ接合しているだけである。非芸術的素材(自転車)を解体し、再構築することで芸術作品に転換されている。ピカソは、自転車のパーツそのものを利用することで、非芸術的性格を強調しながら転用のアイデアを際立たせている。

次にデザインに含まれる芸術性を検討するため、マルセル・ブロイヤーが1925年にデザインした「ワシリーチェア」を見てみよう。ワシリーチェアがバウハウスを代表する歴史的傑作として認められているのは、造形的美しさだけではなく、これが世界初の「パイプ椅子」だからだ。このパイプ椅子の発明は、ブロイヤーが自転車からインスピレーションを受けたものだと知られている。ブロイヤーは自転車を購入したとき、スチールフレームの軽さと強度に感銘を受け、家具への利用を思いついた。つまりピカソとブロイヤーは、どちらも自転車の転用的方法論から新しい作品を生み出した。

以上のように、ここでは実用性と非実用性、アートとデザイン、アートとテクノロジー、西欧と非西欧などの二項対立の図式を外して検討を進めていくことを基本とする。とはいえ、ここで素朴な進歩主義を展開させたいわけではない。科学と美術の違いが存在しているのも確かだ。アートにおける進歩は「ある方向で進歩や収穫があれば、別の方向でかならず損失が生まれること」(*4)への理解が前提にあり、現在の方が過去より進歩的に優れているわけではない。灯油ランプに対してLED電球がいかに進歩的かを論じたいわけではない。むしろ見方を変えれば灯油ランプにはLED電球にない可能性が秘められている。これがアート的思考だ。

それでもアートの歴史は、イノベーションの連続なのだ。またアートで生み出される開発や発明が、アートというジャンルや社会の内側で閉じているように見えたとしても、それは技術として社会とつながっている。これは社会の反映論ではなく、発明的出来事として社会に存在しているのだ。

虚構の発明

アートのイノベーションを検討していくうえで、その起源はどこなのかを問うと、後期石器時代(5万年前から1万年前)にまで遡る。理由を説明していこう。

この時代に現代人類であるホモ・サピエンスはアフリカを出て、ヨーロッパなど世界各地に拡散していった。そしてヨーロッパを中心に定住していたネアンデルタール人との生存競争に勝利し、その後サピエンスが地球上で特権的な成功を収めていった。だがなぜサピエンスは、ネアンデルタール人に勝利できたのか。以前にもサピエンスは中東への進出を試み、ネアンデルタール人と戦っているがそこでは敗れている。身体的にも認知能力的にも劣っていたサピエンスが彼らに勝利できたことや、ネアンデルタール人が絶滅には理由が存在するはずである。

ここでの研究で注目されたものひとつが、サピエンスが行っていた洞窟壁画などに見られる高い芸術性や宗教的儀式だった。彼らは芸術、神話、宗教などを通して、社会的・集団的な理解や協力を構築できるようになった。それに対して、ネアンデルタール人にはサピエンスほどの高い象徴性を扱う芸術や儀式を残せていない。

このような仮説は多くの学者によってなされてきたが、もっともポピュラリティを獲得した説明は、歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』(2016)によるものだ。ハラリは、ネアンデルタール人にサピエンスが勝利したのは、認知革命によると説明する。ここで論じられるのが、頭部がライオンで体が人間の象牙の彫像「ライオン人間」で、この彫像は約3万2000年前につくられた最古の芸術作品のひとつとされている。

ライオン人間から導き出されるサピエンスの認知革命は、危害を加えるはずのライオンを「ライオンは我が部族の守護霊だ」と変換して解釈できたことにある。この変換と虚構の発明を通じて、現実には存在しない神的存在に対する共有認識が生まれた。偶像崇拝が可能になると、ヴィジョンを共有でき、集団のなかで協力や組織化のレベルが上がる。

虚構を信じる力の機能は、先史時代に限定されるものではなく、現代においても、文明社会を成立させる根本的なものとしてある。ハラリの理論によれば、国家、貨幣、宗教、法律、平等、自由なども虚構だからだ。なぜなら、私たちはそれらを自明なものと認識しているが、社会が異なれば存在しない場合があり、あるいはコンセンサスが破綻すれば崩壊してしまうからだ。この虚構の能力が人類にとっていかに重要かを理解できるはずだ。また、虚構を造形する意義は現代でも変わらない。デザイン思考のプロセスに含まれているプロトタイピング(試作)がそれに当てはまる。プロトタイピングとは、まだ実現していないアイデアをかたちにする行為であり、それ自体はまだ虚構に属していると言える。アイデア=虚構に具体的なかたちを与えることで、言語上のレベルでは把握できなかった理解や実感の解像度が格段に上がる。デザイン思考において、プロトタイピングが重要なプロセスとして置かれているのはそのためなのだ。

ハラリの認知革命に対する2つの注意点

「ライオン人間」に対するハラリの説明はとても明快でインパクトをもっている。しかし、ここではふたつの注意が必要だ。第一にこの10年間だけを見てもネアンデルタール人に関する考古学的発見が進み、サピエンスとの認知能力の差や絶滅の理由はより不明瞭なものとなり、新たな仮説が登場してきている。第二にサピエンスの認知能力の飛躍的な向上によりネアンデルタール人に勝利したことが正しかったとしても、単純なものではなく複合的なプロセスや要因による総合的なものだという意見である。

この進化のプロセスの複雑性に注目した理論に文化進化論というアプローチがある。文化進化論とは、人間の進化は、遺伝子を要因とした生物進化だけでなく、人間の行動に変化を与える文化進化との共進化によって進むとする理論だ。文化進化論を採用するジョセフ・ヘンリックは、人類が特権的な成功を収めた秘密は、遺伝や個体的な能力にあるのではなく、社会的・文化的な情報のネットワークによって生まれる集団的知性にあると述べている。

「人類の成功の秘密は、個々人の頭脳の能力にあるのではなく、共同体のもつ集団脳(集団的知性)にある。この集団脳は、ヒトの文化性と社会性とが合わさって生まれる。つまり、進んで他者から学ぼうとする性質をもっており(文化性)、しかも、適切な規範によって社会的つながりが保たれた大規模な集団で生きることができる(社会性)からこそ、集団脳が生まれるのである。」(*6)

この文化進化論における「文化」とは、芸術作品や宗教に限定されるものではなく、模倣、教育、言語などの情報伝達全般を意味しており、非常に広範かつ具体的な領域になっている。そして説明される文化性・社会性を見ていくと、これまでの進化の考え方に変更を余儀無くされる。チンパンジーと人間の能力の差はそれほど単純ではなく、遺伝子や生物学的な差のみで説明もできない。たとえば、なぜ人間はトウガラシをおいしいと感じるのか。辛味という痛覚を刺激するものに人間がおいしさを感じるのは、初めからでも生物学的な理由からでもない。細菌や腐敗から守るという生存のために利用していた香辛料にある痛みを、良いものとして解釈していくことで、おいしいと認識できるように変化していったとヘンリックは説明する。人間は生き抜いていくために、社会性や文化性を構築していき、その累積が人の身体や遺伝にも影響を与えてきているといえるのだ。

ここまで説明してきたふたつの注意点に対する本論の立場を示しておこう。人類の進化についての学問は門外漢である私にとって、サピエンスとネアンデルタール人の勝敗や認知能力の比較は重要ではない。ハラリが説明するサピエンスの認知革命は、ネアンデルタール人との比較を抜きにしても考えられる。次にハラリとヘンリックは、文化的・社会的能力の獲得から生まれる集団脳の重要性は共有している。広義の「文化」に着目するとしても、アートが文化から除外される理由はない。

後期石器時代のアートの興味深さは、この時代の造形行為の目的が複数的であり、アートと道具の線引きが曖昧なところにある。絵画や彫刻なども自然を知り、情報を蓄積するための道具=メディアであったと推測できる。現代アートにおいても、直接社会的テーマを扱っていない作品だとしても、現代を理解するための思考や記録を刻印したメディアや証言になっているのだ。

虚構の解体

国家、貨幣、宗教、法律、平等、自由なども虚構であるというハラリの説明を認めるのであれば、現代社会において虚構は、自然と同等か、それ以上に現実として機能している。そして、擬人化や一点透視図法は、虚構を機能させるためのテクノロジーなのだ。一点透視図法とは、画家・鑑賞者が、世界を統治するように世界の中心に立ち、中心と周縁など序列を構成し、世界を眺めるシステムである。このシステムが、自然の忠実な再現とは異なるものと理解されていたからこそ、一点透視図法は人工的遠近法とも呼ばれる。

虚構は、集団が協力し組織化することで、私たちの能力を高め、生活や社会を豊かにした。そのいっぽうで虚構は、規則、制度、競争、戦争、差別などを生み出し、私たち自身を危険にさらし、拘束する要因ともなっている。これらは社会が個人に押しつけるのみならず、子供の時から個人のなかでも内面化していくことで生み出されていく。

近代社会は、資本主義や国家の力によってこの虚構の力を加速させ拡大させていった。虚構の拡大は、世界大戦やジェノサイドを生み出し、弊害もそれだけ大きい。20世紀は、この現実として機能する虚構のシステムを作家や思想家たちが徹底して批判していった時代でもある。そして虚構の解体を志した前衛運動のひとつがシュルレアリスムである。

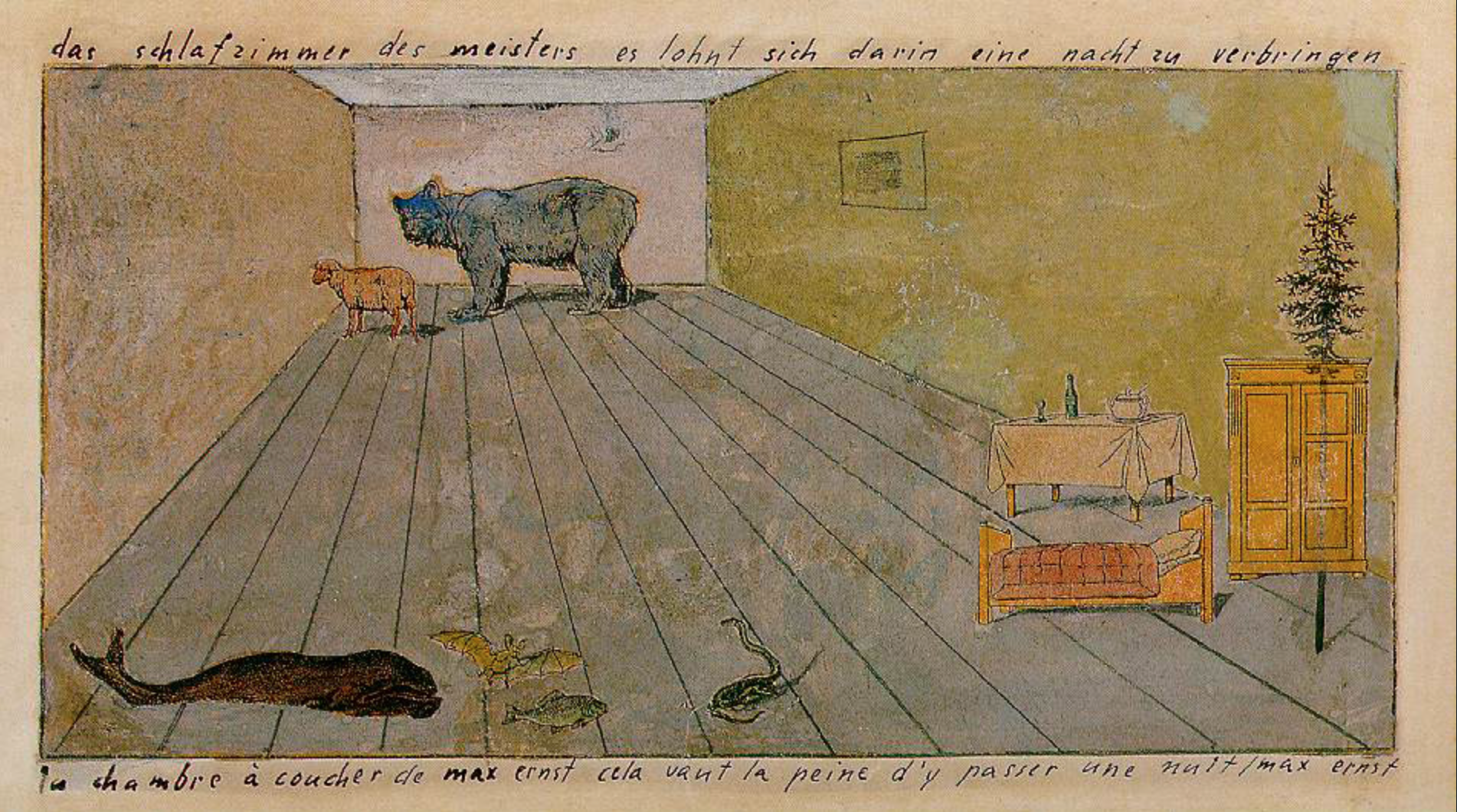

そのシュルレアリストたちが開発していった代表的な方法がデペイズマンだ。デペイズマンは、結びつけられるモノや風景が、通常では出会うことのないかたちで組み合わされることで、不自然さや違和感を発生させる。これはライオンと人間という無関係なものを結びつけるライオン人間の手法と通底している。しかし、その機能は対照的だ。ライオン人間は新しい虚構=現実を構築するために異なるものを結びつけるのに対し、疑問や考察の機会を失うほど自明となってしまった虚構=現実を解体するためにデペイズマンは用いられた。

デペイズマンを代表するものに、前シュルレアリスム的詩人ロートレアモンの『マルドロールの歌』(1869)の「解剖台の上でのミシンと洋傘の偶然の出会い」がある。この詩は、マックス・エルンストをはじめ多くのシュルレアリストたちに強い影響を与え、デペイズマンを論じるときに必ずと言っていいほど紹介される。このセンテンスは、根拠が不在で意味をなさないまさに偶然のような組み合わせとして読者を困惑させる。これは冒頭に紹介したグロイスのアートの定義「相対的により悪くするのではなく根本的に悪くする」態度そのものだろう。

しかしこの文章は、本当に根拠のない偶然や無意味なもので、分析的読解が不可能なのだろうか。クロード・レヴィ=ストロースは、そうではないと推測する。ミシン・洋傘・解剖台は、意味をもたない偶然的な組み合わせに思われるが、そうではなく密かに意味作用を構築している。だからこそこの詩はこれほど反響と成功を得たのではないか。そしてレヴィ=ストロースは、ロートレアモンに魅了されこのような意味作用を理解していたエルンストは、構造主義を予告していたと語った。(*7)

具体的に見ていこう。ミシンと洋傘を並べると類似と対立的な相違があることに気がつく。どちらも布と金属が関係するものである。ミシンは布に対して針を上から下に貫き、対象を変形させる。いっぽう傘は、空から降ってくる雨から人間を保護するものである。このように分析していくと「内的/外的、硬質/流体、貫くもの/貫かれぬもの」という対立と対比が含まれている。ここに解剖台が結びつけられるとき、両者はともに修理や解体可能な存在であることが浮かび上がる。

ミシンと洋傘が、解剖台と結びつけられることで、有縁性が新たに発見される。ここにストーリーや解釈として答えがあるわけではない。デペイズマンは、ミシン、傘、解剖台が、いったい何であるかをより深く理解する契機をつくる。重要なのはそれぞれの存在が、比較され、初めて理解できることだ。これがレヴィ=ストロースがデペイズマンを構造主義的とする理由である。

動物のイノベーションと現代アート

最後に人間以外の動物たちが生み出すイノベーションと現代アートについて考察しよう。近年はタコの知能の高さが注目されるようになり、またほかの動物たちも、人間に限定されると思われていた行動や認知を行っていることがSNSに投稿される大量の動物動画によってわかるようになった。そしてこれらの動物の行動や社会的学習に注目することは、現代アートを検討するうえで有効ではないだろうか。

ピエール・ユイグは、動物、昆虫、細菌などが行う行動・造形・思考のプロセスを作品として取り込み、人間中心主義的なアートを解体し、共生的拡張を試みている。たとえば「Zoodram」シリーズは、コンスタンティン・ブランクーシの《スリーピング・ミューズ》(1910)のレプリカ彫刻にヤドカリを住まわせる作品だ。これはデペイズマンを「共生」のシステムに応用したシュルレアリスムの今日的展開と言える。

動物のイノベーションというと戸惑う人もいるかもしれないが、実際2000年代以降、動物行動学で動物のイノベーション研究は注目され始めているという。動物のイノベーションでもっとも有名な事例のひとつは、幸島のニホンザルによる「芋洗い行動」である。1953年に幸島に生息する一匹の若いメスのサルが芋を洗って食べる行為を始めてから、他のサルも徐々に真似するようになり、その後世代を超えて受け継がれていった。さらに、幸島以外の地域でも、芋洗い行動をするサルが、同時多発的に確認されるようになった。「芋洗い行動」は幸島のサルの食事の作法を変化させた文化現象だ。

動物のイノベーターになる個体の傾向は、オスよりもメス、体の大きい動物よりも小さい動物、食料の確保が不十分な個体が多いことがわかっている。つまりイノベーション的発明は、社会的に弱さを持つ者によって生み出される。近年、美術史を変える先駆的表現を、じつは男性作家よりも女性作家が先んじていたという事例が注目されるようになっている。カンディンスキーより先んじて抽象絵画を描いていたヒルマ・アフ・クリント。ドリッピングの表現を発明しジャクソン・ポロックに具体的な影響を与えたジャネット・ソーベルなど事例は豊富にある。美術史の変更を作り出すような彼女たちのイノベーティブな発明は、動物におけるイノベーションの構造とも通底する。それはアイデンティティ・ポリティクスとは別の側面からの検討となる。このような認識は、社会科学において常識だと言えるのである。

また、日本における動物のイノベーション的事例に「カラスのくるみ割り行動」がある。これはカラスが車道にクルミを置いて、車に踏ませて硬い殻をわる方法だ。私たちにとって車や道路は、移動するためのものであるが、カラスは車をくるみ割り器と解釈し転用した。カラスはほかにも雪の積もった屋根でスノーボードを行うなど、カラスの遊びや悪戯を発明する。

このような都市の構造物や現象をうまく転用し利用するカラスの文化的知性は、現代アートなどの方法と類似性を確認できる。建築家のロナルド・ラエルとバージニア・サン・フラテッロが、メキシコとアメリカの国境と分断を象徴する不法移民防止柵に、ピンクのシーソーを設置して、再結合してみせる発想は、まさにカラス的思考と呼べるだろう。

また、Chim↑Pom from Smappa!Groupの《BLACK OF DEATH》(2007、2013)では、カラスの集団的なネットワークが直接利用されている。彼らは、録音したカラスの鳴き声とカラスの剝製を用いて、野生のカラスの大群を呼び寄せ、誘導していくゲリラ的アクションを作品化した。

ふたつの事例からもわかるように、アクティビズム的アートは、アートの制度の外の環境に介入を構築するゲリラ的なパフォーマンスや制作を行う。そのような表現の影響力が増している現在において、動物や生物の知性やイノベーションについての検討は有効性が増しているように思われる。

*1——エルンスト・H・ゴンブリッチ『美術の物語』(改訂第16版)田中正之他訳、ファイドン、2007、15頁

*2——ボリス・グロイス『流れの中で インターネット時代のアート』河村彩訳、人文書院、2021、75頁

*3——ジョージ・クブラー『時のかたち』中谷礼仁・田中伸幸・加藤哲弘訳、鹿島出版会、2018、32頁

*4——同、40頁

*5——ゴンブリッチ前掲書、9頁

*6——ジョセフ・ヘンリック『文化がヒトを進化させた―人類の繁栄と〈文化-遺伝子革命〉』今西康子訳、白楊社、2016、25頁

*7——クロード・レヴィ=ストロース『構造・神話・労働 【新装版】―クロード・レヴィ=ストロース日本講演集』大橋保夫編、三好郁朗・松本 カヨ子・大橋 寿美子訳、みすず書房、2008、48頁