アーティストが語る支援と課題:レポート「『コロナ以降』の現代アートとそのエコロジー」

コロナ禍において、アート界の様々な立場の人々が対峙している個々の課題を通して、どのような問題や可能性を明らかにすることができるのか? このことを前提に、具体的なアイデアの交換やポスト・コロナ時代の海外発信のあり方や将来の共同研究、新しい時代にふさわしい国際的な展覧会のあり方を視野にいれた議論へとつなげていく文化庁アートプラットフォーム事業の連続ウェビナー「『コロナ以降』の現代アートとそのエコロジー」が始動。

第1回「美術分野におけるコロナ以降の海外発信、国際交流とは?」、第2回「『コロナ以降』の国際展とは?」、第3回「『コロナ以降』の展覧会づくりとは?」に続く、「『コロナ以降』の美術とは? アーティストの視点から見る表現・支援の課題」が12月4日に行われた。

登壇者は、川久保ジョイ(アーティスト)、向井山朋子(ピアニスト/アーティスト)、若林朋子(プロジェクト・コーディネーター/立教大学大学院21 世紀社会デザイン研究科特任准教授)。モデレーターは大舘奈津子(芸術公社/一色事務所/日本現代アート委員会委員)。

「コロナ禍で、アーティストを取り巻く危機や労働問題などが明らかになった。急に現れたのではなくずっと地続きなのだと思います」という大舘の発言を皮切り、ウェビナーは各人のプレゼンテーションからスタートした。

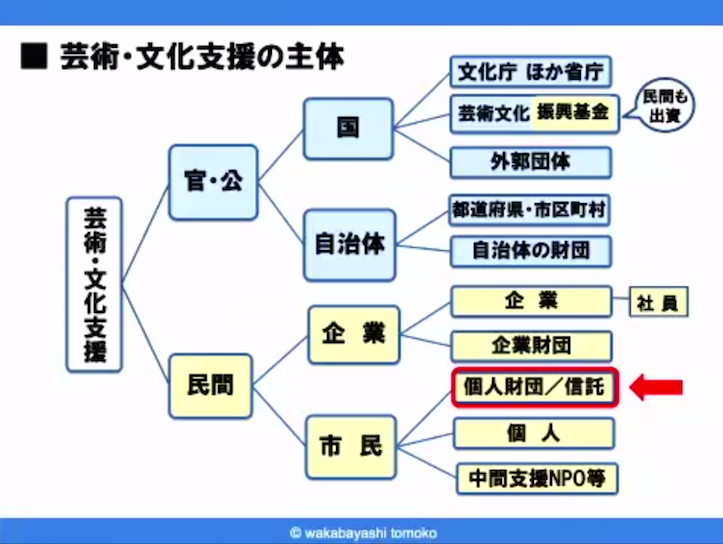

若林はプレゼンテーションの冒頭で、「客が一人もいなくてもオンライン/オフラインに関わらず展覧会はつくっていきたい。活動は続けたい」というグランティ(助成受給者)の声を紹介。コロナ禍での現代美術緊急支援の事例として、公益財団法人小笠原敏晶記念財団の特別緊急助成事業や、アメリカの「美術家緊急救済金プログラム(アドルフ&エスター・ゴッドリーブ財団)」を挙げ解説した。

小笠原敏晶記念財団は助成事業の際にアンケートを実施したというが、そこから見えるのは、逼迫した状況にあるアーティストの姿。アンケートの結果はウェブサイトで公表されている。

同財団は結果として、204の応募数の中から104の申請を採択(助成総額5300万円)。フォローアップとして採択者全員とミーティングを重ねているというが、その中で、アーティストが展示に際して契約書を結んでいないケースが多々あることなどが明らかになり、アート界の商習慣の根本的転換、ニーズ調査、赤字補填の発想からの転換、非常時助成システムの確立などの必要性を明言した。

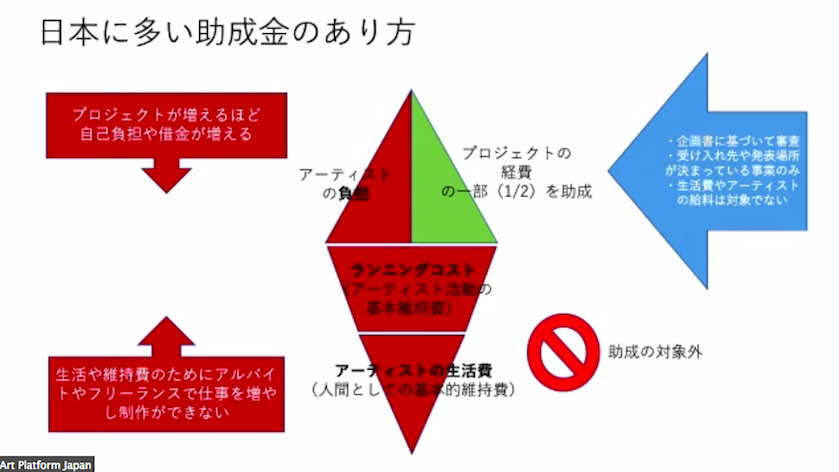

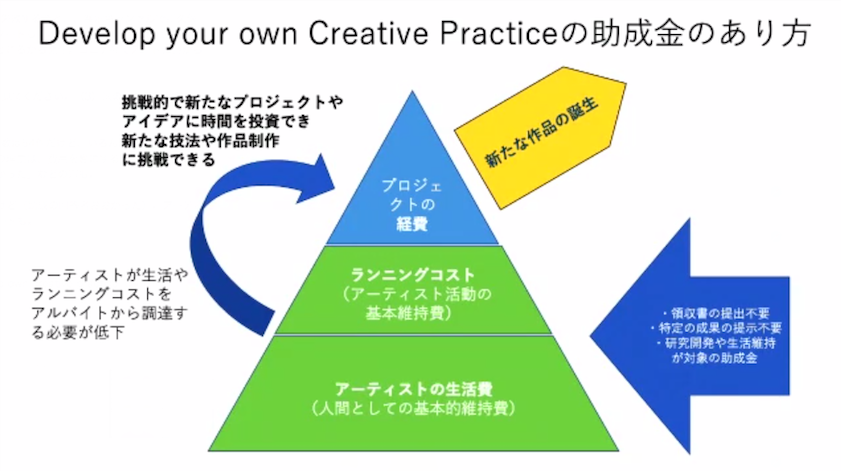

アーティストの川久保は、現在活動拠点とするイギリスの状況を説明。日本の助成金のあり方の問題点を指摘するとともに、好例のひとつとしてイギリスの「Developing your Creative Practice(DYCP)」を紹介した。

川久保は、今春日本で発足した「Art for all」にも参加している。Art for allでは今後、アーティストのための講座、活動環境、労働環境の改善、雇用条件の改善、ハラスメントの防止のための環境整備、美術の社会的価値、評価の為のキャンペーン、文化政策への参画を予定。アーティストを対象としたアンケートも継続的に実施しているため、日本で制作を行うアーティストは回答してはいかがだろうか。

アムステルダムを拠点に活動するピアニスト/アーティストの向井山は、作品発表のため日本に一時滞在中だ。ロックダウンに伴う文化施設閉鎖が目立つヨーロッパと比較すると、日本はまだアーティストが活動できる場が多いという。

オランダには「Kunsten’92」という団体が存在している。これは、削られていく助成金に歯止めをかけ、文化政策を見直すべく1992年に誕生した、アート関連組織からなる団体だ。向井山が「オランダのありとあらゆる芸術団体が参加している」と話すこの団体が主に何をしているかというと、現場の声を政治に届けるためのロビイングだという。

向井山はKunsten’92の活動を参考に、日本拠点の関係者と有志の勉強会を続けている。勉強会にはアーティストや能楽者など幅広い表現者が参加し、ゆるやかなつながりが生まれてきているという。

「私は個人的に、日本の助成システムはいろんな問題があると思っています。でもそれ以前に、文化の国家予算が絶対的に少ないということが問題だと考えています」と言う向井山は、今後、Art for allなどの様々なネットワークを包む傘のような組織をつくりたいという計画を明かした。

続くパネルディスカッションでは、コロナ禍で移動が制限されるなか、アーティストの活動はどのように変化したかについて話題が及んだ。川久保、向井山はそれぞれ、不自由な状況だからこそ可能な新たなチャンスを見つけていると発言。また、ヨーロッパのフリーランスのアーティストの多くが副職なしでは生活が立ち行かず、その半分以上がアーティスト活動を諦め別の仕事を探しているような状況だと向井山は言う。

そうしたアーティストを助ける助成金について、若林は「性善説に根ざした助成金が必要」だと言ういっぽうで、助成金と作品の良し悪しが結びつくわけではないため、助成金を前提としたプロジェクトについては考え直す必要があると主張。

また、前半の向井山のプレゼンテーションで示された「ゆるやかなつながり」と「ロビイング」。これについて川久保は、日本ではアーティストがどこかライバル同士になる構造があるが、これを乗り越え、10年後、ひいては100年後の芸術文化の発展のために互いに連携する必要があると述べた。そして「働からざるもの食うべからず」ではなく、人々が芸術を享受するのは権利であるというように、権利は権利として主張することの大切さについても言及。

終盤にさしかかり、アーティストを取り巻く支援策の現状について話は及んだ。一般的に、若手作家が作品販売で得られる対価は決して多額ではない。活動を続けるためには困難が伴うため、継続のための根本的な仕組みを考えることも求められている。若林が共通目標として掲げるのは、アーティストのための環境整備の必要を世の中に理解してもらうということ。その先に、社会の多くの人がアートに触れ、生き生きと豊かに暮らせる権利があり、結果的に全員にとってプラスになる。ロビイングにおいては、そのための当事者意識づくりも大切にすべきだと主張した。

いっぽう、支援という観点から見落とされがちなのが、非資金的な支援だ。例えば、場所を提供したり、人手をサポートしたり、経験やスキル、環境で貢献すること。企業のアーティスト雇用も、双方にとって良い結果が得られるのではないかという意見も出た。

そして最後に、質疑応答で「文化庁のアーティスト支援は本来どのようにあるべきだったか?」という質問が。これについて若林は次のように主張した。

「ズレが生じてるいると思います。緊急時には簡易さが大切ですが、文化庁の申請は複雑でした。そして、申請者が少ないから来年の文化予算が減るといった本末転倒な言説が生じています。そして、給付金が給付型なのか、要件を満たしたら与えられるものなのか、その設定が不安定が不安定なのも気になりました。今後は文化庁の内部ではなく、専門的な緊急支援を外で組織化し、常態化させることが大事なのではないでしょうか」。

その好例として、ニューヨーク芸術財団(NYFA)を挙げた若林は、日本でも火事や怪我などの緊急時に対応できるシステムをつくり、そのためにもアート界がニーズを伝えて仕組み化すべきであると強調した。

本ウェビナーは、第5回「コロナ禍が浮き彫りにした経済的・社会的構造の変化と文化施設の関係性」(仮、1〜2月頃予定)で最終回を迎える。