現代アート入門としてもおすすめ:森美術館「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」が開幕

オリンピック、万博など国家規模のイベントが続き、日本の国際化が推進された戦後の高度成長期。その間には現代アートの世界でも、脱植民地主義、多文化主義などさまざまな議論が重ねられ、ビエンナーレやアートフェアなど新たな場が拡がった。

本展では、この間に日本という枠を越えて広く国際的に活躍し、今日、多様な地域や世代から高い評価を得るアーティスト6名を選出し、その活動の軌跡を初期作品と最新作をつなぐかたちで紹介。彼らの実践は世界からいかに評価されてきたのかを、国境や文化を越えた普遍的な課題の追求、伝統や美学、テクノロジーやサブカルチャーなど、日本固有の社会的、文化的、経済的背景をふまえて探るというもの。

出品アーティストは草間彌生、杉本博司、宮島達男、村上隆、奈良美智、李禹煥(リ・ウファン)の6名。

多くの美術館の大規模な企画展で利用できるのが、作品の解説を聞くことのできる音声ガイド。本展では、6名それぞれが自身のキャリアや自作について語るという、珍しいスタイルの音声ガイドが用意されている。この記事では、その音声ガイドに収められたアーティストのコメントとともに展覧会を紹介していく。

村上隆

展覧会のトップバッターを飾るのは、日本のバブル経済期に花開いたオタク文化に、江戸時代から脈々と流れる日本独自の感性を見出した村上隆。村上は、その感性をもとにした「スーパーフラット」という理論を提唱し、マンガとアニメを起点とするキャラクター絵画やフィギュア彫刻を発表している。

村上の活動の根底にある問題意識は、欧米の価値観とは異なる日本発の言説を世界の美術界で確立すること。そのため、欧州の美術制度の導入によって抑圧された美学を回復し、第二次世界大戦後に生きる日本人の姿を様々なプロジェクトを通して表現してきた。「日本は浮世絵の時代から西洋と比較しセクシャリティに開放的で強い性的デフォルメがあった。それをオタク文化のなかでどのように表現していくか、もしくはデフォルメできるのかというのが着想点」と語るのは、《ヒロポン》(1997)と《マイ・ロンサム・カウボーイ》(1998)。

そして、それらを取り囲むように展示されるのは、本展のための新作巨大絵画《チェリーブロッサム フジヤマ JAPAN》(2020)だ。自身の名前も作風も知られている今、そこからどのように逸脱できるか、なおかつ観客を裏切らないかということを考えてつくったというこの最新作。村上は「芸術というのは作家が死んだ後が一番大事。死んだ後100年経っても色褪せない強いコンセプト、ビジュアルイメージをどれだけ確保できるか。今あなたがたが見てるのは、僕が考える未来のビジョンです」として全体を締めくくる。

李禹煥(リ・ウファン)

鮮烈な村上隆の世界観から一転、静謐でラディカルな展示空間をつくり出すのは李禹煥(リ・ウファン)だ。韓国と日本、東洋と西洋、実践と理論、絵画と彫刻、対象物と余白、自然と人工物、つくることとつくららないこと――こうした二項対立構造のはざまで、李自身は与えられた空間や状況における媒介、エネルギーとして機能し、それぞれの瞬間に求められる緊迫と均衡の時空を模索してきた。

割れたガラスとその上に置かれた岩。李は、1960年代後半~80年代始めのアートを「つくるという概念が問われる時代」だったと振り返る。そこで李は、ガラスを割る、何も描いていないキャンバスをそのまま展覧会会場に持ち込むなどの行為を通してつくることを否定したという。

いっぽう、近年の絵画の変化については「空間的な傾向が強くなってきた」と話す。できるだけ描かず、手を加えない空間とペアになった表現を試み、アーティストがすべてを決めて描くのではなく、描かない・描くが響き合ってひとつの作品になる。それが李の考えだ。「一貫して初期からつくること・つくらないことを組みわせるという点では変わってない。つくらないことを大きく、つくることを極力制限し、自分を抑制しながら互いがぶつかりあい響きあうものができればそれがアートの出発ではないかと思います」。

草間彌生

多くのアーティストは、自分の死後もなお作品が残り続け、時代に応じた意味を持ち続けることを考えるだろう。「自分が死んでもなおメッセージを世界各地に送りたいと思っている」と話すのは、70年におよぶキャリアをもつ草間彌生だ。草間の作品は「常同反復」や「増殖」「集積」と呼ばれる、水玉や網目模様、突起などの造形が繰り返される表現を特徴としており、これらは幼少期から度々経験する幻覚や幻聴の影響だという。

本展では、ニューヨークを拠点にしていた1960年頃の初期作品から、1993年の第45回ベネチア・ビエンナーレに日本館代表として出品した《天上よりの啓示(B)》(1993)や《ピンクボート》(1992)、さらに最新の絵画シリーズの「わが永遠の魂」までを紹介。ニューヨークのアートシーンに認められた1960年代から世界的に再評価された1990年代の作品、そして最新作までの変遷を通じて、草間作品に通底するコンセプトやメッセージを読み解くことができるというもの。「私が生きていること、人間、世界、地球などへの深い憧れが芸術の中に入ってる」と語る草間作品の迫力を体験できるセクションでもある。

宮島達男

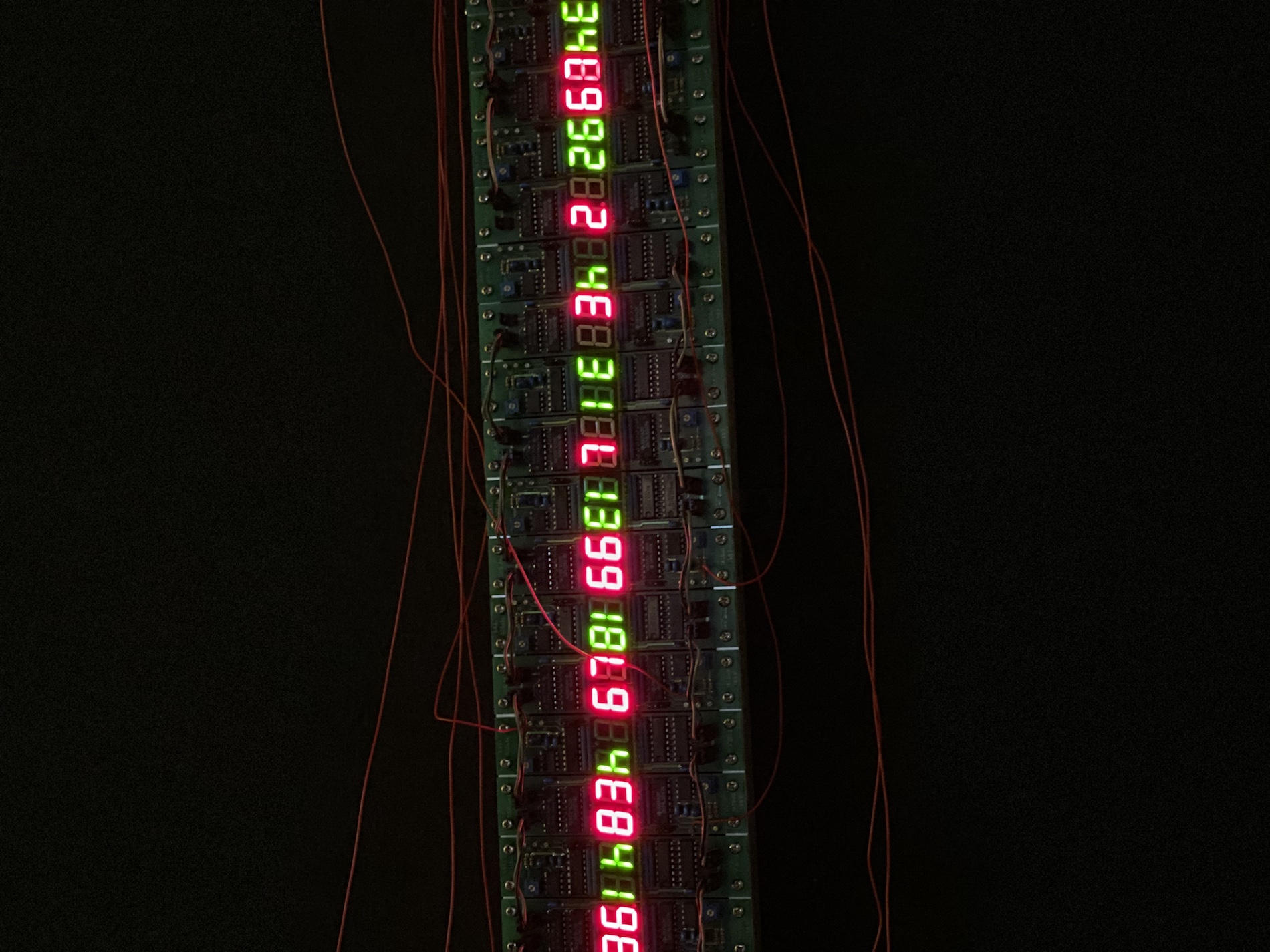

宮島達男は「それは変化し続ける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠に続く」というコンセプトに基づき、1980年代半ばからLEDを用いて1から9までの数字が変化するデジタルカウンターを使ったインスタレーションや立体作品を中心に制作を行ってきた。カウントの際に0(ゼロ)は表示されない代わりにLEDは暗転するが、この暗転は死を意味し、生と死の反復を表現している。

広島や長崎の悲劇をテーマにしたプロジェクトも手がける宮島。2017年からは、東日本大震災犠牲者の鎮魂と震災の記憶の継承を願い、最終的に3000個のLEDカウンターを東北地方に恒久設置することを目指す「時の海―東北」を継続的に制作するなど、社会的な参加型プロジェクトにも力を入れている。

「時の海―東北」のコバルトブルーやエメラルドグリーンの色は海がイメージされており、宮島は「あのとき(3月11日)に会いにいくための作品になってほしい」と話す。「あのとき感じた怒りや絶望、畏怖、人の優しさ、つながり、あのときに信じた友情、希望、人の心、強さ、反省、あのときの決意、約束。あの人に会いに行く、あのときの私の心に会いに行く、あのときの誰かの思いに会いに行く、そんな場所にしたいと考えています」。

奈良美智

「2011年の大震災のあと、自分を見つめ直す機会があった」と語るのは、1980年代よりドローイング、絵画、彫刻、写真、インスタレーションなど、様々なメディアで作品を制作する奈良美智。子ども、動物などが単純に抽象化され、デフォルメされて頻繁に登場する作品群は、親しみやすさと神聖さ、無邪気さと残酷さなど、相反する性格を共存させる。

活動最初期の1980年代から2020年までの活動の変遷を見せるとともに、奈良の創作世界を体験できるものとなっている今回の展示。新作《Miss Moonlight》(2020年)を含む大型肖像絵画、そして奈良本人の多様なコレクションなどを展示している。コレクションの中でもとくに目を引くのは、ロックを中心とした音楽レコードやCDの数々。「はじめて美術と直結したのは、レコードを買うようになってから。有名な人でいうとアンディ・ウォーホルが黄色いバナナをつけたヴェルヴェット・アンダーグラウンドとか」「近くに美術館がなかったから、家の中の自分の部屋やストリートのポスター、映画の中に出てくる小物とかで自分は美術に接していたんだと思う」と話す。なお、音声ガイドの中では海外から日本を見た際の「かわいい」の文化に対する率直な思いも語られている。

杉本博司

本展の最終章を飾るのは、写真や現代アートのみならず、古美術、建築、造園、伝統芸能など、幅広い文化に精通する杉本博司。本展で上映される初映画作品《時間の庭のひとりごと》(2020)には、杉本が神奈川小田原市に設立した「江の浦測候所」(2017年開館)の四季折々が細部まで納められており、庭園、建築、古美術、化石、写真、舞台芸術など、人生の集大成として杉本の世界観を堪能できるものになっている。

また、杉本の代表シリーズのひとつである「海景」を90度回転させた「レボリューション」(1990-)や、ニューヨーク近代美術館に収蔵された写真作品《シロクマ》(1976)も展示。現代アートのアーティストとしての第一作であり、思い出深いと振り返る《シロクマ》について、杉本は次のように振り返る。「1974年にカリフォルニアからニューヨークに移住。そこでしたのは、ニューヨークの美術館を全部まわることでした。リストの最後にあった自然史博物館に行き、そこでシロクマの剥製に出会った。私には死んで剥製にされたシロクマが生きているように見えました。それは明らかに錯覚ですが、その錯覚をほかの人にもわかってもらうように写真にしました。生と死のはざまを」。

アーカイブ展示

本展で注目したいのは作品以外にも。会場には「アーカイブ展示」として、6名のアーティストがこれまで出展した主要な展覧会歴、カタログ、展示風景写真、展覧会評などの資料を通して各アーティストが世界でどのように評価されてきたかを解き明かす展示と、1950年代から今日まで、海外で開催された主要な50の日本現代アート展に関する資料も展示し、それぞれの時代の評価軸や系譜を検証する。資料の中には厳しい批評などもあり、その道のりは決して順風満帆ではなかったことなど、海外における日本の現代アートの受容の歴史が浮かび上がってくる。

この6人のトップランナーたちの実践は、美術の本質的な役割とは何か、アーティストの成功とは何か、目指す「世界」とはどこなのか、といった根源的な問いを喚起するとともに、コロナ後の世界への示唆に富んだ力強いメッセージを伝えてくる。国際的な知名度、実績ともにスターの名に相違ないアーティストの作品が集まる本展は、日本の現代アートの入門としてもぴったりの展覧会と言えるだろう。