モスクワのアートシーンについて-「Vik Munis展」を中心に

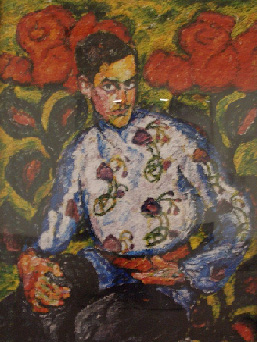

(Portrait of a Boy in painted shirt after Mashkov, Pictures of pigment)

モスクワのコンテンポラリーアートシーンは、おおよそ次の言葉に集約されるといってよい。

すなわち「西欧を向くべきか独自の道を模索するべきか」。

この言葉はやや古めかしく、もはやステレオタイプに響くかもしれない。だが、ことロシアに関して当てはめるのであれば、宿命としか言いようのない問いである。17世紀のピョートル大帝の西欧化政策とその反動、18世紀から19世紀にかけては哲学界における西欧派とスラヴ派の論争。20世紀のフルシチョフ政権下では「鉄のカーテン」に閉ざされた東欧での覇権を確立する一方で、「アメリカに追いつけ追い越せ」とする西欧指向の舵取り。そして今日では、西欧諸国からすると目を覆うべく、メディアを支配した政権による独自の「資本主義」。

(Suprematist composition eight red rectangles after Malevitch, Pictures of pigment) ここで重要なのは「西欧かロシア独自のものか」という問いではなく、二つの極の間で揺れ動くその時代の只中に、こう言ってよければ「時代精神」が投影されている。その「時代精神」を現状のコンテンポラリーアートにおける文脈で具体的に紐解いてみると、一方に全世界的に評価されているアーティストを扱う流れがある。そして他方では、ロシアアヴァンギャルド、その流れを引き継いだ1970年代のソッツアート、ないしはソッツアートを咀嚼し今日の文脈に当てはめようとする今日の若手のアーティストを扱う流れ。この両極のどこに着地点を定めるかというのが、モスクワにおける各ギャラリー、キュレーターの方向性となり、その集積がモスクワのアートシーンを彩っている。

ここで重要なのは「西欧かロシア独自のものか」という問いではなく、二つの極の間で揺れ動くその時代の只中に、こう言ってよければ「時代精神」が投影されている。その「時代精神」を現状のコンテンポラリーアートにおける文脈で具体的に紐解いてみると、一方に全世界的に評価されているアーティストを扱う流れがある。そして他方では、ロシアアヴァンギャルド、その流れを引き継いだ1970年代のソッツアート、ないしはソッツアートを咀嚼し今日の文脈に当てはめようとする今日の若手のアーティストを扱う流れ。この両極のどこに着地点を定めるかというのが、モスクワにおける各ギャラリー、キュレーターの方向性となり、その集積がモスクワのアートシーンを彩っている。

10月から11月と期間を限定すると、個人コレクターやギャラリーもしくは美術館によるソッツ・アートの回顧展とロシア・アヴァンギャルドに関する企画展が同時多発的に開催されていた。一方で、日本で知ることのできるコンテンポラリーアーティストの個展もしくはグループ展は、報告者の知る限り、今回紹介する〈Vik Muniz展〉しか行われていない。今年初旬に開催されたモスクワ・ヴィエンナーレによって我々の知るコンテンポラリーアートとは異なる流れを形成しようとする勢いが未だ冷めやらない。これが報告者の第一印象である。

このギャラリーはモスクワの中心部「赤の広場」のすぐ脇にあり、政権との繋がりを匂わせそうだが、ロシアのアーティストを扱うことはあまりなく、むしろ西欧でも知られたアーティストをロシアに紹介するといった趣がある。また「西欧コンテンポラリーアートシーンを反映したモスクワ唯一のギャラリー」との謳い文句通り、アートオークションでも確実に売れるであろう作品を揃えている。

(The Apotheosis of War after Vereshagin, Pictures of pigment) 過去にはジョエル・ピーター・ヴィトキン、森村泰昌、チャップマン兄弟(ジェイク、ディノス)、トニー・マテリ、デミアン・ハースト、バーバル・クルーガー等の個展を開催している。とはいえ、「ロシア・アヴァンギャルドを土台として作品を選定している」というギャラリストの言葉を踏まえるのであれば、上記のアーティストを選定する中にもその方向性を看取できると言えよう。その象徴とも言える企画展が-に開催された〈Sozdai svoi muzeum! さぁ、自分なりの美術館を創ろう!)であり、すぐそばにあるクレムリン(ロシア語では本来「城塞」を指す)に堅く閉ざされた教会美術の「美しさ」と激しく対立するような作家を選定故にモスクワの美術愛好家を驚かせた。この流れは、現在モスクワで注目を集めるOleg Klik(オレーク・クリーク)やアーティスト集団のSinye Nosyi(シーニエ・ノーシ 青っ鼻)らに代表される過激なパフォーマンスアート、民衆や観衆を巻き込む制作形態と軌を一にしている。ここからカジミール・マレーヴィチや彼が関わっていた立体未来派の過激さ(「プーシキン、トルストイを現代の船から放り出せ!」)、否定神学的要素を土台としているのは想像に難くない。そのため、アートが従来土台とした「美」という概念に衝突する作品やアーティストの選定に特化している観が強い。今回展示されているヴィック・ミュニスの作品も、この範疇に括ることができよう。

過去にはジョエル・ピーター・ヴィトキン、森村泰昌、チャップマン兄弟(ジェイク、ディノス)、トニー・マテリ、デミアン・ハースト、バーバル・クルーガー等の個展を開催している。とはいえ、「ロシア・アヴァンギャルドを土台として作品を選定している」というギャラリストの言葉を踏まえるのであれば、上記のアーティストを選定する中にもその方向性を看取できると言えよう。その象徴とも言える企画展が-に開催された〈Sozdai svoi muzeum! さぁ、自分なりの美術館を創ろう!)であり、すぐそばにあるクレムリン(ロシア語では本来「城塞」を指す)に堅く閉ざされた教会美術の「美しさ」と激しく対立するような作家を選定故にモスクワの美術愛好家を驚かせた。この流れは、現在モスクワで注目を集めるOleg Klik(オレーク・クリーク)やアーティスト集団のSinye Nosyi(シーニエ・ノーシ 青っ鼻)らに代表される過激なパフォーマンスアート、民衆や観衆を巻き込む制作形態と軌を一にしている。ここからカジミール・マレーヴィチや彼が関わっていた立体未来派の過激さ(「プーシキン、トルストイを現代の船から放り出せ!」)、否定神学的要素を土台としているのは想像に難くない。そのため、アートが従来土台とした「美」という概念に衝突する作品やアーティストの選定に特化している観が強い。今回展示されているヴィック・ミュニスの作品も、この範疇に括ることができよう。

(Pro eto after Rodchenko, Gordian puzzles)

結局のところ、作品を判定する基準は鑑賞者自らで構築しなければならないということが生じる。この点はギャラリーがかつて標榜した「自分の美術館を創ろう!」という流れを踏襲し、ロシア人にも馴染みのある「名作」を下敷きにした作品を展示することでロシア人鑑賞者が固持する美の基準を揺さぶっているかのようだ。この点を勘案すると、西欧寄りとはいえこの方向性をロシアという文脈に落とし込もうとする試みとして、<Vik Muniz展>を捉えることができよう。

その揺さぶりによって目にする状況は、「花も紅葉もなかりけり」と詠われる郷愁感であろうか。その郷愁感の裏返しとして空虚感があるわけだが、その間隙を埋めるのが今日のモスクワのアートシーンの「揺れ」ではなかろうか。この間隙が如何に埋まっていくか、他ギャラリーの動向とキュレーターの動向を今後報告することによって明らかにしていこう。

-写真はすべてGallery Tatintsianの許可を得て著者が撮影。