糸杉や黄色い家、ゴッホの傑作が一堂に:東京都美術館「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」レポート

世界中で、そして日本で、破格の人気を誇る画家フィンセント・ファン・ゴッホ(1853〜1890)。その絵画・素描・版画など計48点が展示される「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」が、東京都美術館にて9月18日~12月12日に開催される。ファン・ゴッホを代表するモチーフである糸杉を描いた一連の作品の集大成である《夜のプロヴァンスの田舎道》(1890、クレラー=ミュラー美術館蔵)など、傑作の数々と出合える絶好の展覧会だ。

世界最大の個人収集家、ヘレーネ・クレラー=ミュラー

「ゴッホは生前1枚しか絵が売れなかった」という伝説は研究によって否定されているものの、その人生や画家としての姿は、いまなお「不遇」のイメージで彩られているのではないだろうか。

それでは、ファン・ゴッホが画家として生きる決意をしてからわずか10年ほどで自死したのち、遺された作品はどのように評価を高め、現在の「ゴッホ人気」に至ったのだろうか。その最重要人物のひとりが、本展のタイトルにも冠されているファン・ゴッホ作品の世界最大の個人収集家、ヘレーネ・クレラー=ミュラー(1869〜1939)だ。

へレーネはゴッホがまだ評価の途上にあった1908年からおよそ20年で、鉄鉱業と海運業で財をなした夫アントンとともに90点を超える油彩画と約180点の素描・版画を収集。1938年に開館したクレラー=ミュラー美術館の初代館長に就任し、ゴッホを含む貴重な美術コレクションを公開した。

本展は、このクレラー=ミュラー美術館のコレクションから、選りすぐりの作品を展示するものだ。

展示会場に足を踏み入れると、まず本展アンバサダーを務める俳優・浜辺美波がゴッホとへレーネについて紹介する映像と、へレーネがいつ・どの作品を入手したかを図示するパネルに出迎えられる。「Section1 芸術に魅せられて:ヘレーネ・クレラー=ミュラー、収集家、クレラー=ミュラー美術館の創立者」という最初のセクションが、この一大コレクターの紹介に当てられていることからわかる通り、本展は画家だけではなく、へレーネの足跡に重点を置いた構成となっている。

「Section2 ヘレーネの愛した芸術家たち:写実主義からキュビスムまで」では、へレーネが熱心に収集した19世紀半ばから1920年代の作品が並ぶ。写実主義から印象派、新印象派、象徴主義、抽象主義まで。彼女は自身の楽しみのためだけではなく、西洋美術の概略を紹介するという使命感を持ち、広く人々が鑑賞できるものとしてコレクションを築いた。

本展では、アンリ・ファンタン=ラトゥールや、ピエール=オーギュスト・ルノワール、ジョルジュ・スーラ、オディロン・ルドンなどの絵画が出品されている。

また抽象美術にも魅了され、主要なコレクションにはジョルジュ・ブラックやピート・モンドリアンの作品も含まれる。

ファン・ゴッホ、画家としての10年の歩み

続く「Section3 ファン・ゴッホを収集する」からが、いよいよファン・ゴッホの展示だ。時代順に沿って、ゴッホの画業をたどることができる。

まずは「素描家ファン・ゴッホ、オランダ時代」のパート。1880年に画家となる決意をしたファン・ゴッホは、画家になるためにはまず素描に習熟する必要があると信じていた。そこでミレーなどの版画作品や教本の素描見本の模写や、風景素描、人物素描に注力する。

近くの養老院にいる人々をモデルにするなど、特に人物素描に没頭したという。真に迫る存在感や質量を持って人物をとらえる技量の成長は、のちの油彩画へとつながっていく。

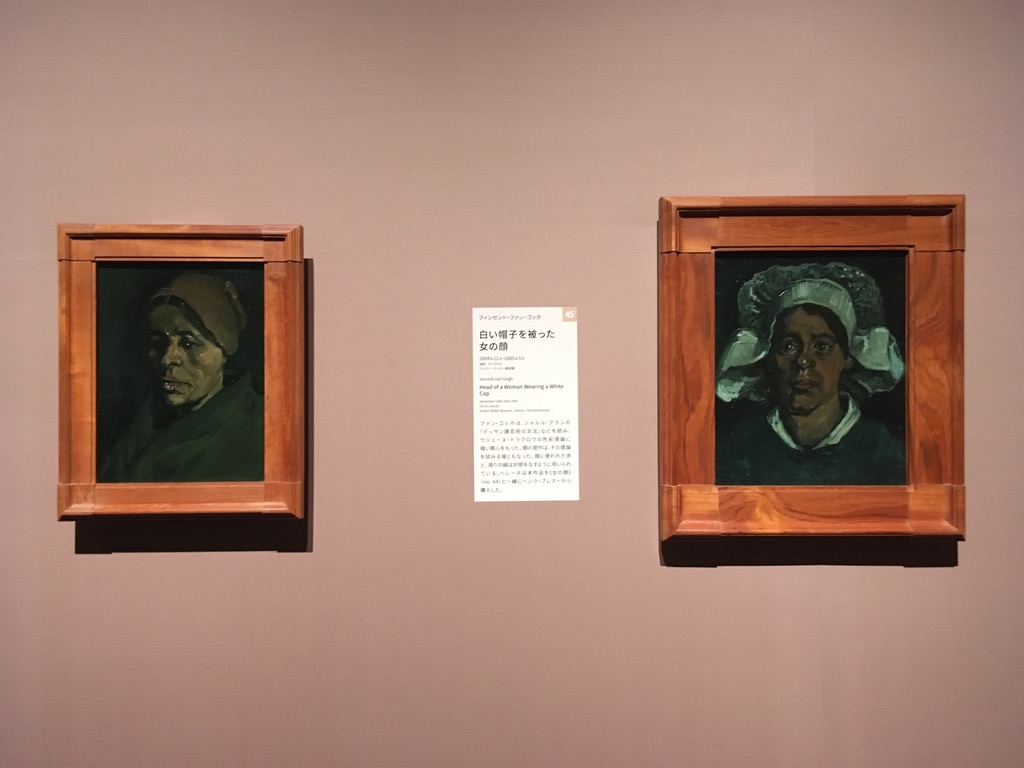

ファン・ゴッホが油彩画に着手したのは、1883年12月に移り住んだニューネンの地だ。この時期の作品を紹介するのが、「画家ファン・ゴッホ、オランダ時代」のパートだ。

そして、ファン・ゴッホの画業に転機が訪れる。1886年2月からパリで画商として働く弟テオと暮らし始めたのだ。そこで印象派やポスト印象派の作品、浮世絵版画などと出会い、感化され、自らも新たな表現を獲得しようと研鑽を重ねていく。「画家ファン・ゴッホ、フランス時代」のパートでは、明るい色彩が現れ始めたこの時期の作品を見ることができる。

新しい芸術様式への探求心は、例えば《青い花瓶の花》(1887)や《レストランの内部》(1887)といった作品から見て取れる。《青い花瓶の花》では花瓶と花束は印象派的なタッチで、いっぽうで背景は点描画的な方法で描かれている。《レストランの内部》はポスト印象派に近い実験をしている作品だ。

青と黄色。ファン・ゴッホのイメージを代表するこの補色の鮮やかな組み合わせが頻繁に試みられたのが、1888年から移り住んだアルルの地だ。彼は、真の現代の芸術家は卓越した色彩画家だと考えたという。

例えば《レモンの籠と瓶》(1888)は、野心的な色彩の実験を行った静物画のひとつだ。黄色と黄緑色で占められた調和的な画面だが、よく見るとレモンと籠のふちに赤い輪郭線が加えられ、独特のアクセントになっている。

本作について、へレーネは友人に宛てた手紙でこう書いている。「『これはまるで天国のようだ』というブレマーの言葉に私は心を打たれました。[…]ファン・ゴッホが描いたレモンを理解しようとするとき、私の頭の中で数個のレモンをその隣に置いてみます。そうすると、この絵が現実とどれほど異なっているのかを感じるのです」。

へレーネはなぜファン・ゴッホに強く魅了されたのか。じつはその理由を説明する本人の言葉はほとんど残っていないという。本展の担当学芸員である大橋菜都子は、「まずその絵画に高い精神性を感じていたと言われている」と語る。その一端は上述の手紙にも表れているだろう。

そしてもうひとつ。「ゴッホは牧師の家に生まれ、自らも牧師になることを目指したものの、挫折しました。へレーネも、家族が重視するキリスト教文化に子供の頃から馴染めない苦しみがあった。そういう共通する部分に惹かれたのではないか」。

本展図録に収録された論考でも、シラール・ファン・ヒューテンはこう書いている。

「《種まく人(ミレーによる)》は、彼女のお気に入りの作品となった。というのも、彼女はその作品がファン・ゴッホと自分が経験した宗教に対する内なる闘争を象徴すると考えたからだ」。

ゴッホはミレーから多大な影響を受けたが、そのなかの重要作《種まく人》(1888)も、本展に出品されている。

義妹ヨーの献身と国立ファン・ゴッホ美術館

そしてへレーネのほかにもうひとり、ファン・ゴッホの評価形成に多大な貢献をした女性がいる。それは、弟テオの妻ヨーだ。ゴッホが1880年に亡くなった翌年、その最大の理解者であったテオも後を追うように亡くなってしまう。結婚生活は2年に満たず、1歳になる息子を抱えた彼女のもとには、油彩画と素描画が約1000点、さらに画家から弟に送られた数百通の手紙が残された。その手紙を読んだヨーは、義兄ファン・ゴッホの作品を世に知らしめることを決意する。作品を展覧会に貸し出し、手紙を書簡集として出版し、さらに作品が散逸しないよう、1960年に財団を設立。膨大な作品や資料はフィンセント・ファン・ゴッホ財団に引き継がれ、そのコレクションは国立ファン・ゴッホ美術館に永久貸与されている。

本展では、同館のコレクションからも4点が出品。代表作のひとつである《黄色い家(通り)》(1888)も含まれる。

![会場風景より、フィンセント・ファン・ゴッホ《黄色い家(通り)》(1888、ファン・ゴッホ美術館[フィンセント・ファン・ゴッホ財団]蔵)](https://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.ja/wp-content/uploads/2021/09/11E2A868-AE58-48CF-B18E-2C8B9D3D283D_1_105_c.jpeg)

担当学芸員の大橋は、へレーネがファン・ゴッホの評価形成に果たした3つの役割があると言う。1つ目は「収集」。2つ目は「公開」。そして3つ目は「継承」。本展はこのヘレーネのヴィジョンを引き継ぎ、現代の観客に向けてその価値を伝えるものだ。

本展が強調するのは、美術作品が評価され、保存され、後世の人々にまで受け継がれるためには、へレーネやテオ、ヨーに代表されるような、多くの人々による献身的かつ情熱的な活動が欠かせないということだ。伝説的な孤高の画家として愛されるファン・ゴッホを、同時代や次世代の人々との関係と歴史的文脈化という観点から見直すことで、また新たな魅力を発見することができるだろう。