アーバン/グラフィティ・アート展 〜ストリート・アートの未来〜 ジェイミー・リードからバンクシーまで

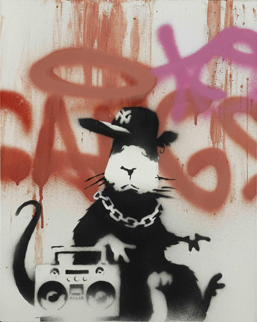

Faileによるマイケル・ジャクソンをモチーフにしたプリント作品が注目を集めるなど、会場内にはどれもインパクトのあるクールな作品ばかりであったが、そのなかでもダントツの存在感を放っていたのは、やはりBanksyだ。

Banksyは現在のUKのグラフィティ・アートを語る上では外すことが出来ない存在である。壁にステンシルと呼ばれる型紙とスプレーを用いて、反資本主義、反戦や反権力など一貫したテーマを掲げ、時にユーモアを交えたメッセージでもって、グラフィティを街中の壁に数多く残している。2003年に人気ロックバンド、Blurのアルバム「THINK TANK」のジャケットに作品が起用されると、世界中から注目を集めるようになった。

Blek Le Rat 等のパリのアーティストがステンシル・グラフィティの先駆者と言われている。しかし、それまである種「禁じ手」と見なされていたステンシルがグラフィティの一つの手法として流行したのは、Banksyが用いたことによってその手法が注目されたことによるところが大きい。ステンシルを使うと、質の高い絵やよりリアルな表現が簡単に可能になる。ステンシルの利点は何よりも街で作品を素早く描く事ができる。壁に当ててスプレーするだけなので、ほんの数秒で立ち去ることができる。警察に捕まるリスクも減っちゃうのだ! これが、ステンシルが流行した最大の要因であると言われている。

会期2日目には、アーバン/グラフィティ・アートの発信地といわれる東ロンドン出身で、昨年デビューしたばかりの若干20歳の二人組、EUROPEAN BOBによるステンシルパフォーマンスが行われ、多くの観客が会場に訪れた。幼い頃から、数多くのグラフィティに親しみ、Banksyに憧れ育ってきた世代のキッズたち。彼らは聖母マリアとイエス・キリストに型抜かれたステンシルを巧みに操り、まるで音楽を聴きながらクラブで踊っているような軽快なテンポで、キャンバスやレコードを瞬く間にアートピースに変えていく。時折、鼻を突くスプレー臭にむせかえりそうになったが、たった2枚の型からあっという間に、幾通りもの作品に仕上げていく様子は、まるでマジックを見ているような驚きと興奮と楽しさがあった。

そもそもグラフィティとは、都市環境の破壊行為であり、イリーガルな行為である。故に「捕まるかもしれない」というリスクを抱えながら、ギリギリのラインでそれでも何かを表現したい、という強いメッセージが合わさって描かれるからこそ、ストリートに存在する「作品」は観る者をゆさぶる何かがある。守られた空間や、美術館で展示されるものではない、という議論が起こるのも分かる。しかし、グラフィティを新しいアートムーブメントとする傾向も興味深い。

幼い頃から、旧東急東横線高島平駅~桜木町駅間の高架下に描かれたグラフィティ(現在はすっかり消されてしまっている)を見て育ってきた者としては、グラフィティが持つあの突き抜けた力強さやパワーを間近で見られる機会がもっとあってもいいと思った。

パリのカルティエ財団では現在、世界各国から招待されたアーティストによるグラフィティ展が開催され、Banksyの出身地、イギリス・ブリストル市立美術館で今夏開催された彼の個展には連日長蛇の列が出来るなど、海外では現代アートの新しいムーブメントとして、定着しつつあるグラフィティ。日本でグラフィティアーティストを一堂に会した展覧会といえば、2005年に日本で活躍するグラフィティ・ライター約40名を招いて水戸芸術館で開催された「X-COLOR/グラフィティ in Japan」が記憶に新しい。しかし、それ以降はこれほどの規模の展覧会は開催されていない。小規模な企画展はギャラリー等で行われているが、まだまだ一部のファンや若者に支持される程度だ。

世界中で注目されるUKのグラフィティアーティストの作品が一堂に会したこの展覧会をきっかけに、日本におけるグラフィティに対する関心が高まることを期待したい。