トーマス・バイルレ展「Monuments of Traffic」

エスパス ルイ・ヴィトン東京にてトーマス・バイルレの個展『Monuments of Traffic』が5月18日より9月1日まで開催されています。

1960年代に興ったポップカルチャー、そして資本主義と共産主義社会という、世界の象徴としての冷戦の中、トーマス・バイルレは反復を多様したグラフィックやデッサン等の作品群を発表し続けました。

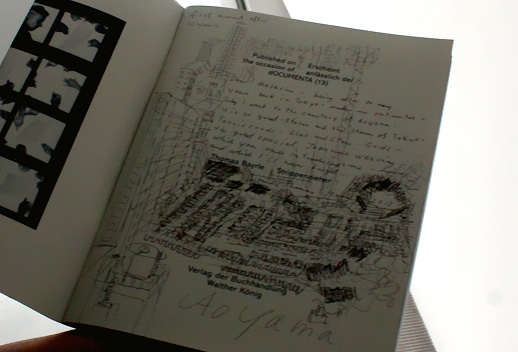

ポップアートや連続性とメディア·アートの先駆者と言われるトーマス・バイルレは、1937年ベルリン生まれ。織物工としてキャリアをスタートし、2007年までの30年以上にわたりフランクフルトのシュテーデル美術大学で教鞭を執ることで多数のアーティストたちに影響を与えます。その後は写真によるコラージュや映画、サウンド・インスタレーションなど精力的に活動の場を広げています。今回出品している作品は昨年ドイツのカッセルで行われた世界的に重要な国際展『ドクメンタ(13)』で出品された作品を再構成したものや、新たに手を加えたものなど6点。

今回は来日中のトーマス・バイルレに作品やコンセプトなどについてお伺いしました。

■メタファーとしての車を作品に多用していますが、なぜ車を選んだのですか?

バカらしいことに、経済的な活動は、すべて車が関わっているんだ。銀行に行くのも、セックスするのも移動が必要だ。なにもかも車がないと成り立たない。工業が車に依存しているんだ。車のあり方は、将来的に変わっていくかもしれないけど、車は渋滞を生み出すし、車から逃れることはできないんだ。

■車社会の終焉を予想させる作品『Carmageddon』について聞かせてください。

ロサンゼルスの若者は世界の終わりのアルマゲドン(Armageddon)を車にもじってカルマゲドン(CAR-mageddon)と冗談交じりに言っているんだ。車が世界の終わりを招いているって。僕は必ずしも世界の終わりが近づいているとは思わないけど、この考えは大切だと思った。政治の側からすれば、見たくもない知りたくもないことかも知れないけど、僕たちアーティストはそういったことを見ていくべきだと思っている。

カルマゲドンは、エンドレス。終わりのない繰り返しのエス(S)字の組み合わせ。向きが違うエスは続き・繰り返し・つながって大きな作品を作っているんだ。大きなエスの中に小さなエスが入っている。ドクメンタと違っている所は作品のサイズと、日本に来て思いついたミニカーをいくつか置いた所かな。

■メタファーとしての車が意味するもの、表現しているものって何でしょう?

もちろん車っていうメタファーは、子どもじみているし、バカげているし、科学者たちは(何かの解決や予測に対して)一つの答えを出したがるかもしれないけど、僕たちアーティストはもっと自由なユートピア的な領域を追求してもよいのかもしれない。

昔は、みんなが帝国主義的な発想で「あれも欲しいこれも欲しい、もっと!もっと…!」とやってきた。だけどこれ以上、他の国から獲得できない。自分の持っているものを掘り下げていくしかないんだ。将来については、絶望もしなければ、楽観もしない。半分の期待と、半分の悲観主義。(半分半分といっても、誤差がある)50.1と49.9の0.1の違いのなかに沢山の可能性があるんだ。

人類は沢山のことを解決したいって考えてきた。だけどそれほど沢山のことはできないという現実もある。だからユーモアをもって立ち向かうしか無いんだ。嘆き悲しむんじゃなく、浮かれるんじゃなく、中ぐらいのムードでいたいんだ。

■誤差の中にある可能性という考え方や、反復した作品群はとても興味深いですね。

人の体温は37~42度の小さな幅で生きている。僕たちは、小さな可能性の中で生きている。血圧、呼吸と同じように、一定のリズムの中の、中間地点で動くしか無い。そういった小さな可能性の中の差異を、大きく拡張していくことが重要なんだ。

反復に同じものはないし、原子も一つ一つ見比べれば同じものはないのかもしれないと思うほど、ひとつひとつ違っていると考えているんだ。それが世の中の美しさを作ることだと思っている。

(繰り返しの中で、自分は何かを)やらされていると思わず、自分で目標を明確すると、現実を理解することができる。自分は大きな場所を占めているわけじゃないけど、それが現実だということに向き合える。すべてのものは似ているだけで、同じじゃないって考えは、冷静さを取り戻せるんだ。

■ワイパーが動く作品『Conducteur』は、一定の時間がくると、ワイパーが左右に振れ、音楽家エリック・サティの『家具の音楽』が流れます。

特定の意図を持たないで制作するということは、すごく大切。エリック・サティも人間が多くのことをできないという哲学を持っていて、家具のための音楽を作ったんだ。人間は、大して音楽を聞いてないことを理解して作っている。サティ自身も、空気か雲のような音楽と言っていた。

そして僕も、アミューズメントのような知性を持つ作品をつくっている。この作品は呼吸をするようにワイパーが動く、馬鹿げた美しさがある。ワイパーは雨をよけるけど、この場所にあると、(雨を避けるという機能から外されて)左右に揺れる動きしかしていないことになる。

■車などのエンジニアリングに関する興味はいつからあるのですか?

子供時代の特別な思い出があって。ロザリオという祈りを女性たちがマシーンのように、ずっと繰り返している場面だ。ロザリオ自体は世界各地である祈りなんだけど、人々はそれでハッピーで満ち足りたようになれるし、ファンタスティックだ。心理カウンセリングの代わりにいいんじゃないかな。お金もかからないし(笑)。

エンジニアリングは極めて小さな誤差も許さないところに魅力を感じていたし、祈りの繰り返しにも共通する。宗教の反復と工業の反復なんだ。

■35年前にも来日していますが、その時と今の日本の違いについて教えてください。

かつての日本は高度成長期の高揚感の中のまっただ中だった。「なんでもわかってるから、あとはやるだけだ」という感じで、戦争ですべてを失ったけど少し上向いてきたドイツと似た勢いを、多少感じた。今は何をすべきかという懐疑主義、しかしポジティブな懐疑主義を持っている状態。今の日本は、声高になにかを主張するとか、パワーを持ってなにかを発言するということは無いし、経済の状況もかつてのようには上手くはいかない。成長もエネルギー政策もかつてとは違う。これから何をするべきか決める必要がある。

(例えば東日本大震災で発生した原発問題は)すぐに答えはでない。担当者を責めるよりも、どうしていくべきかを話し合わなければいけない、現状を乗り越えてすべての人がよりよい形で生きて行かなければいけない。バラバラに存在している知識を組み合わせる必要があるし、すべての知性が必要になってくる。モラルも大切だけど、現実をどうしていくのかも同じく大切だ。日本はそれができると信じている。静けさや冷静さの中で見極める必要がある。いずれにしても福島の問題は、僕の中にいつもある。

それに今の日本に、僕はロマンチックな印象も持っている。例えば、青山墓地。小さなビルから大きなビルが見える。亡くなった人と生きている人とが、繋がっていて、途切れることがない。小さな墓と背景のビルとの建築も馴染んでいるし、何時間も青山墓地を散策したんだ。

インタビューありがとうございました。

繰り返しの中に生まれる可能性を、どう広げていくかという重要なテーマについて語って頂きました。ポップアートの先駆者であり教育者でもあるトーマス・バイルレ。エスパス ルイ・ヴィトン東京のガラス張りの空間も堪能してみてください。

yumisong

yumisong