【対談】毛利悠子×イ・スッキョン:ヴェネチア・ビエンナーレ2024日本館での展示を語る

日本館の前にて、イ・スッキョン(左)と毛利悠子(右) 撮影:久家靖秀

第60回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展が4月20日に開幕し、11月24日まで開催される。

今回、ナショナル・パビリオンの日本館(主催:国際交流基金)の展示作家に選出された毛利悠子は個展「Compose」を開催。キュレーターはイ・スッキョン(マンチェスター大学ウィットワース美術館 ディレクター)で、日本館のキュレーターを外国人が務めるのは史上初となる。

プレビューが行われた4月17日、美術評論家の沢山遼を聞き手に招きふたりにインタビューを行った。本展にとって重要な水という素材についてや、ヴェネチアでの制作、ふたりのシスターフッドにまで話は及んだ。【Tokyo Art Beat】

*レポートはこちら

吉阪隆正建築との対話

──本日は時間をとっていただきありがとうございます。まず、今回の展示の構成について教えてください。

イ:最初に私たちふたりが議論したのは建築のことで、パビリオンとなるこの吉阪隆正の建築を、それに対抗するのではないかたちで、どう扱えばよいかということでした。この建築はとても古く、興味深い歴史をもったもので、また床と天井に穴が空いているという、とても特異な特徴があります。

悠子は、初期の段階からその特徴を作品に包含し組み込むこと、そしてそれを水のような物質といかにリンクさせるかを考えていました。彼女はそのことに強い関心をもって作品の可能性を探っていきました。

──この建築の特徴的な構造は、吉阪の考えである「不連続統一体(Dis-continuous Continuity)」というアイデアに関係していますね。私は毛利さんの作品もまた、この「不連続統一体」というアイデアに関連すると思います。

イ:私もそう思います。この建物の構造は、建築の外部と内部の区分を曖昧にするものであり、そのことは、建築とはなにか、自然とはなにかという問いと関わっています。それは悠子自身の作品との重要な共通点となっていると思います。吉阪が1950年代後半に思い描いたアイデアは、再び重要なものとなっています。というのは、毛利悠子のような若い世代のアーティストにとっては、いかにして自然を取り込んでいくかが重要な問題となっているからです。

水という素材

──自然の物質ということでいうと、毛利さんの作品は水を物質として扱うものですが、水という物質はヴェネチアという土地とも関係していますね。ヴェネチアは何度も洪水を経験してきましたし、街の至る所に井戸があります。水とヴェネチアの関係についてお聞きしたいです。

毛利:今回、ヴェネチアで展示する機会をいただいたときに、最初に想起したのが、ヴェネチアの水害のことでした。水害のことはニュースで見ていて強いインパクトがあったし、シンプルすぎるかもしれないけど、水は私がずっと興味をもってきた素材でもあります。私のプロジェクトのほとんどがそうですが、不安定な素材を入れることで、どうやって作品を作りあげていくかということが課題としてありました。

スッキョンと最初の仕事をする機会となったのが、彼女がアーティスティック・ディレクターをつとめた第14回光州ビエンナーレでした。そのときに彼女がつけたビエンナーレのタイトルが、老子の言葉に由来する「soft and weak like water(天下に水より柔弱[にゅうじゃく]なるは莫[な]し)」だったんですね。そこでは水をテーマにした作家が集まっていて、国やバックグラウンドが異なると、みんな違うことを考えていることがわかって面白かった。スッキョンとも、こういう不安定な要素を使った作品は、あまりヨーロッパで通じないよねって冗談まじりに話したりしてたんだけど、でも実際そうだなと思っていて、もう少しスッキョンとこの水という不安定な要素について議論したいという考えが最初にありました。

──どんな議論をされたのでしょうか。

毛利:スッキョンは、ヨーロッパで20年以上活動してきたわけですが、コンテンポラリーアートの世界においてすら、水のような不安定な要素を通じて表現を行うことはまだ難しいと話していました。

でも私は、テート・モダンでスッキョンがキュレーションしたナム・ジュン・パイクの作品から多くのヒントを得ることができたんです。彼もパフォーマンスやアクションといった行為からなる作品を多く手がけた作家ですが、その仕事も不安定な要素を扱うものでした。だからスッキョンとはなぜこうした素材を表現することが難しく、かつ面白いかについて議論することができました。

イ:悠子には、なぜ私と協働したいのかと尋ねました。彼女が言うには、彼女がこれまで参加してきたビエンナーレとは異なり、私のような背景をもつ人間がアーティスティック・ディレクターをしていたことが興味深く感じたと。私は韓国という東アジアの国で生まれ育ちながら、西欧で仕事をしてきたこともあり、自身の伝統や背景について外国の文脈との差異において考えてきました。彼女はそうした私の教育的・文化的背景を私が光州ビエンナーレでいかに落とし込もうとしたかを理解してくれたと思います。またそのことが、東洋哲学や東洋的な思考法が、いかに彼女の現代的な実践に関係するかという彼女自身の関心と共鳴するものであると感じてくれたのだと思います。

私自身、深く納得するところがありました。それが私との協働を望む理由であるなら、今回の仕事はとても有意義なものになるだろうと確信しました。ヴェネチア・ビエンナーレはとても国際的な場ですが、私たちふたりは類似した文化的背景を持ちながら、同時に、日本と韓国という国家間の差異のなかで、非常に複雑な政治的課題に直面している者としてここにいるからです。アートを通じて、私たちはポジティブな意見交換と立場の共有を見出してきました。しかし、政治やほかの部分においては、まだそこには緊張があります。だから外国人キュレーターとしてこの仕事に関わることにとても驚きながらも、同時にこのトランスナショナルなプロジェクトに参加できることに大きな喜びを感じてもいるのです。

トランスナショナルなシスターフッド

──異なる国籍を持つおふたりがこのようなかたちで協働されたことは、とても画期的なことだと思います。こうした事例はヴェネチア・ビエンナーレの日本館では前例がないことかもしれません。おふたりのシスターフッドについてもお聞きできますか?

イ:はい、私たちにはそのようなつながりが強くあると思います。私たちふたりは女性として現代美術界を歩んできましたが、これまで様々な難局や困難に直面してきました。アートの世界では差別やジェンダーの不均衡性は解消されつつありますが、社会全体のなかでは、まだ女性は不可視化され、機会の平等性を与えられていません。つねに、ある意味では男性と競争させられています。しかし、私たちはそのような競争を望んでいません。むしろ、女性のためのスペースを作りたかったのです。

日本館の周りは、女性キュレーターが担当する女性作家のパビリオンがたくさんあります。このことは、アートがいかに開かれるべきかを示していると言えます。そしてヴェネチアは、こうしたポジティブな考えを促進するとても良いプラットフォームだと思います。このプロジェクトにおける協働者として、そして同志として、私たちはお互いを守り合いながら、そして互いがベストを尽くせるよう、励まし合ってきました。

毛利:本当にそういう感じですね。私の作品制作は日に日に展開していくし、毎日少しずつ変わっていくためどういう結果になるかわからない。だからこそ、スッキョンのような、私の感情や経験を共有して励ましてくれる同伴者が必要でした。いまも作品に関して確信があるわけではないので、昨日の朝も「本当にこれで良いのか? これは作品として形になっているのか?」と、とても不安になってしまったけど、そういうときにスッキョンからもらう何気ない一言で安心できました。私たちは作品の細部に関してまで細かく話し合っているわけではないけど、ときどきテレパシーで通じ合っているかのように理解し合えるところがあるんです。それは、すでに多くのアイデアを共有してきたからだし、実際その過程はとても楽しかった。

イ:はい、私たちふたりは、キュレーターや実作者としてだけではなく、現代社会に生きる人間として、多くのことを共有していると思います。だからお互いを本当に理解するために多くの言葉を費やす必要はありませんでした。

毛利:今回、外国人キュレーターを初めて日本館のキュレーターとして招聘したわけですが、いち鑑賞者としてヴェネチアを訪れてきた人間としていつも感じてきたのは、なぜ日本館代表には、日本人作家と日本人キュレーターだけが選出されてきたのかということでした。以前、日本館と韓国館を交替するというアイデアが提案されたこともあったそうです。結局それは実現しなかったけど、すばらしいアイデアだと思った。

イ:だから悠子からこのアイデアを聞いたときはすばらしいと思ったし、まずは自分が無事にキュレーターとして選ばれないといけないと思いました。私たちはいまも友人同士だし、仕事を通じてパートナーシップを結んできましたから、これからもこのつながりは長く続くと思っています。

日本の美術界が自国のシステムや権力構造のなかで国際性を受け入れ、真に開かれたものになると良いと思っています。

──今回イさんをキュレーターに招聘したこともそうですが、水もしかり、毛利さんの仕事には、これまで異質なものを自作に導入していくという姿勢があったと思います。それをポジティブかつユニークなものにしていくところがありますね。毛利さんの仕事はまた回路やインフラを問題として扱ってきました。水はインフラに関わる素材ですね。

毛利:はい、電子回路を含めたインフラには強い関心をもってきました。水もまた建物の内部だけではなく、外部にも、すべての場所を、私たちの想像を超えて循環しているものですね。

私の作品は音も扱いますが、それは電子回路を通じて発生する音なんですね。回路をつくることは自分にとってとても重要な実践なので、そういう質問をしてもらえてありがたいです。

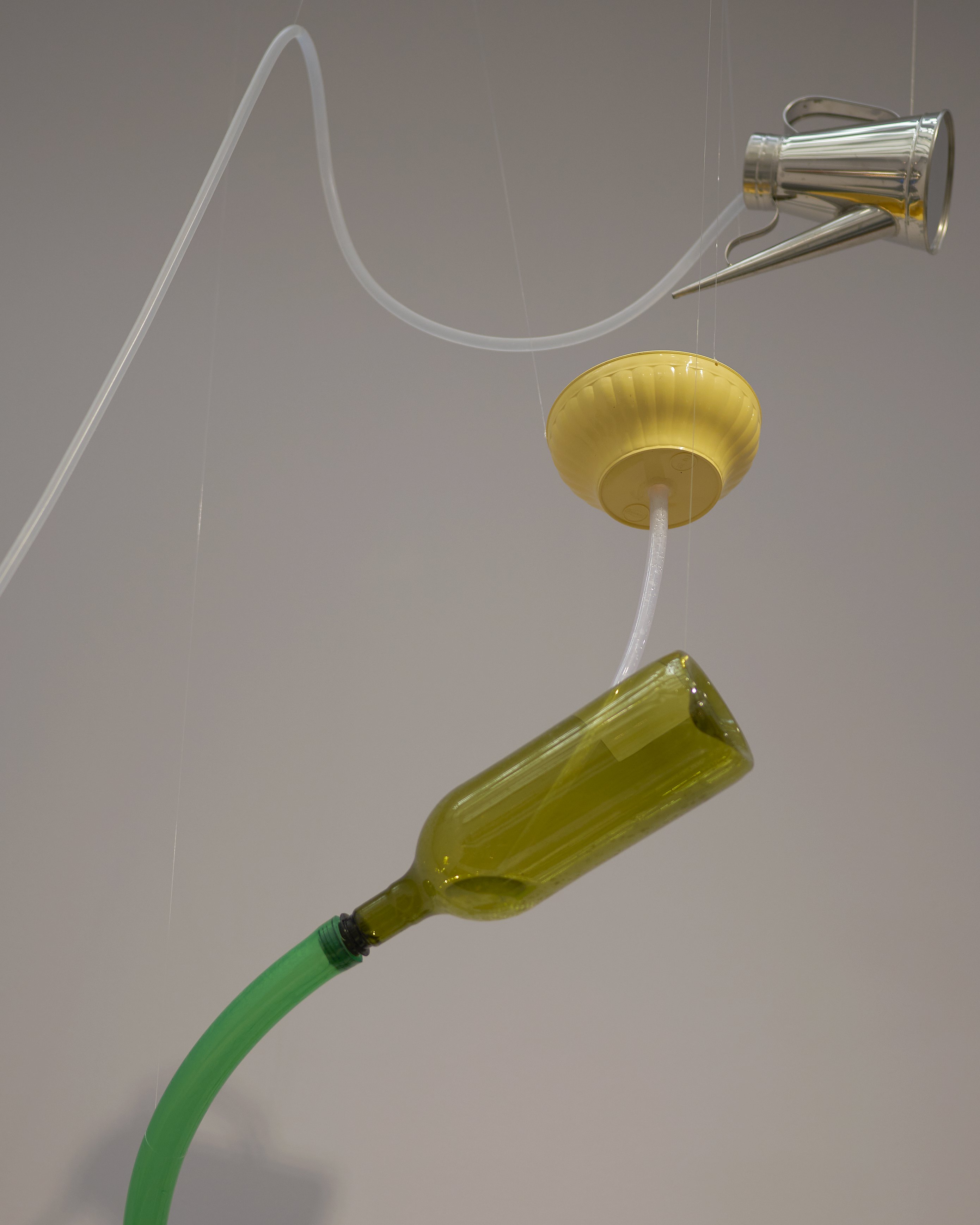

水の動きのような予期できない要素を扱うときというのは、最初はその難しさを統御することができなくてかならず失敗します。でもそこで何度も何度も挑戦してみるんです。そこから得られたフィードバックが、やがて回路をつくりだします。回路というのは、電気の概念でもありますが、電気回路は特定のスタートとゴールを設定すれば終わりというものではなく、一種の循環システムをつくることです。電子が回路を何万回もぐるぐる回ることで電気が発生する、そこにはスタートもゴールもありません。私の作品をルーブ・ゴールドバーグ・マシンとかピタゴラスイッチに喩える人もいるのですが、じつはそういったものとは違う意識で作っていて。回路をつくりだすことはとても重要です。それは、水を使うこと、電気を照らすこと、人々とコミュニケーションすること、見えない要素を使うことのすべてに関わっているのです。

「Compose」が意味するもの

──回路は、そこで様々な異種のものがつながり、そこで多くの交流や電気抵抗があるということでもありますね。この展示には《Compose》というタイトルがつけられていますね。

毛利:「Compose」は、音楽の作曲や美術作品における構成や、否定の接頭辞を加えることで分解・腐敗(decomposition)という概念を指したりしますが、語源的には「共にいる[com•pose=place together]」ということとも関わっています。この作品をつくるために、多くの素材を現地で調達しました。それらは、それぞれに異なる背景をもっているはずです。私はそれらを共に置き、この環境において回路をつくりだそうと試みたんです。それは同時に、私たちがいまこの場に外国人として共に置かれて存在していること、つまりわれわれが共存しているという事実に関するステートメントでもあります。異なるものの組み合わせから、そこでなにが起きているのかを観察し、交渉がはじまるのです。

──この作品はインスタレーションですが、同時に巨大な電子機器であり、音を鳴らす楽器であるともいえますね。音楽は毛利さんの仕事のなかで重要な要素ですが、この作品には演奏家はいない。いわば果物が楽器であるといえますね。

毛利:水もですね。

──水も。このアイデアは、composition(構成)とcompose(作曲)という問題に関わりますね。そこで人間主体は不在である。しかし、《Compose》の構造においては、果物や水などのさまざまなものが主体としてふるまっている。この作品ではすべてが等しく主体であり客体であると言えますね。

毛利:昨日から交渉(negotiation)という言葉を使って作品の説明をするようになったんです。そもそもこの日本館のプロジェクトも、いかに他者と協働するかということで交渉から始める必要があったわけで、私が代表に選ばれてから年末までの半年以上は、作品は制作せず、ほとんど人間どうしの交渉に時間を費やすことになりました。また、年が明けてからは作品を制作するために、この特異な建築やここヴェネチアで見つけたオブジェクトたちとも交渉しなければなりませんでした。その交渉は、ときには言葉を介さないかたちで、たとえば水と交渉するということすら含まれているわけです。 水に「気分はどう?」って聞くみたいに(笑)...。これも私にとっては交渉なんですね。

イ:妥協点を見出すこともあるしね。何を諦め、なにを主張するか。

毛利:こうした小さなコミュニケーションが結果を導くために必要なのだと思います。すべてのものはつながっているんですね。たとえば、ヴェネチアでの八百屋さんとの出会いもそうでした。最初は自炊するために彼のお店で野菜を買っていて、その二週間後に、彼と交渉を始めたんです。「あなたのお店の売り物のなかで痛んでしまったものを、私のインスタレーションに使いたいんだけど」って。そういう流れで、日本館で使われているフルーツは彼のお店から提供されています。加えて、このジャルディーニの造園家でヴェネチア大学の農学者でもあるマルコさんにも相談をもちかけてみたんです。「私のプロジェクトでコンポスト(堆肥をつくる容器)をつくりたいんですが、どんな方法がいいか教えてくれませんか」と。彼は、偶然にも新しいコンポストをジャルディーニ内につくろうとしていると教えてくれました。会期の最後に、日本館のピロティで日々貯められたコンポストの中身をこのジャルディーニの新しいコンポストに持ち込みたいと思っているんです。展示で使われたヴェネチアのフルーツが、最終的にヴェネチアの土に戻っていく...これもひとつの回路であるわけです。

──ヴェネチアではどれくらいの期間作業されているのですか?

毛利:2ヶ月になります。リサーチを始めたのは昨年の夏ですね。とても暑くて、気候変動の影響を感じました。

イ:すべてが発想のもとになっているよね。

──この作品は、複数の出来事のcomposeともいえますね。

毛利:そう、出来事です。スッキョンの手によるハンドアウトに、作品の背景が書いてあります。どのようにして素材や果物を集めたかも。今日はレセプションの日で、トレヴィーソに住んでいるオーガニック農家のマリサを呼びました。彼女はレセプションパーティのために飲み物とスナックを振る舞いに来てくれます。

イ:トレヴィーソは、ヴェネチアの農業基盤があるところです。彼女は果樹園やリンゴ畑、ほかにもいろいろ手掛けていて……。

毛利:アップルジュースとラディッキオビールが本当に美味しいんです。このあとのレセプションで提供されます。

抵抗と革命

──今回展示が実現してみてどうでしたか。

イ:私たちが議論してきたことが、閉じられたものではなく、現在進行形のものとして現実化できたことをとても嬉しく思っています。それは、現在という時を語ることについての作品をいかにつくることができるか、ということが重要な問題としてあったんだと思います。なにかを性急に結論づけるのではないかたちで。悠子がそれを実現したことを嬉しく思っています。

毛利:看視の人たちとかこのパビリオンを管理してくれる人たちも、一緒に空間を見守っていくなかで、さまざまなものを発見してくれると思います。

イ:いろんな人が作品を見守っているからね。

──観客の反応はいかがでしたか。

イ:反応はとてもよいです。多くの友人やキュレーター、アーティストと話しましたが、彼らはこのプロジェクトとインスタレーションについてかなり好意的でした。『アートニューズペーパー』誌では、トップ5のパビリオンに選出されています。だから良い反応をもっと期待できますね。

──スッキョンさんの書かれたステートメントを拝読しました。そこで気候変動の危機についても触れられていました。同時に毛利さんの作品は、とても楽天的な空気に満ちていますね。

イ:この危機は人類に共通するとても巨大なものだと思うけど、その解決は小さな行為や個人的なことにかかっていると思います。悠子の作品は、そのことを物語っています。それはとても小さな、個人的なものでなければならないのです。

──いまのお話は毛利さんが以前に語られていた「抵抗」というキーワードにもつながりますね。

毛利:2019年に、十和田市現代美術館で個展を開催しました。そのときの展示のタイトルが「ただし抵抗はあるものとする」でした。小さな抵抗ですら、革命をつくりだせると。私たちが巨大な革命を一挙に起こすことは簡単ではありません。その代わりに、それぞれが小さく、ささやかな抵抗や運動を起こさなければならない。それがより大きな革命につながるからです。レコードをスクラッチする小さな摩擦ですらひとつの小さな革命になりうると、あのとき考えていました。2019年のその考えは、この展示にも引き継がれています。果物も、安定しない、変化する電気の抵抗値をもっています。安定はしていないけれど、この小さな振動が、いつか、もしかしたら大きな動きにつながるかもしれない。その意味で革命(Revolution)という言葉は興味深いと思います。それは、社会を変革するという意味もあるけれど、天体の公転のことも意味しているからです。それは先ほど言った回路を回りつづける電子のように、この世界でつねに起きている自然の運動法則なのです。だから私は「革命」という言葉に関心があります。

──毛利さんの作品は特定の政治的問題に言及するものではありませんが、やはり政治的なのであり、かつ政治(politics)と詩学(poetics)を横断するものなのだと思います。

毛利:ありがとうございます。そうおっしゃっていただけて光栄です。