「記憶:リメンブランス—現代写真・映像の表現から」(東京都写真美術館)レポート。「記録」に留まらず、見るものの感覚を揺さぶる「記憶」のイメージとは

会場風景より、左から米田知子《(未)完成の風景 III》(2015/2023)、《(未)完成の風景 I》(2015/2023) 撮影:筆者

写真・映像は人々の「記憶」をどのようにとらえようとしてきたのだろう。ルポルタージュやドキュメンタリーのみではなく、他者の記憶や時代を表象するイメージが見るものの記憶と結びつき、目には見えないストーリーを意識下に展開させるような写真・映像が多く残されてきた。

東京都写真美術館で6月9日まで開催中の「記憶:リメンブランス—現代写真・映像の表現から」に参加するのは、篠山紀信、米田知子、グエン・チン・ティ、小田原のどか、村山悟郎[コンセプト:池上高志(サイエンス)+村山悟郎(アート)、実装:Alternative Machine + Qosmo, inc.]、マルヤ・ビルラ、Satoko Sai + Tomoko Kurahara。展示は、篠山紀信が中平卓馬と「アサヒカメラ」誌上に連載した「決闘写真論」における、篠山紀信の《誕生日》《家》における記憶への視点を起点に幕を開ける。

篠山紀信の誕生日は1940年12月3日。「母親は、プレゼントはくれなかったが、毎年この日になると街の写真館へぼくを連れてゆき、記念写真を撮ってくれた」(篠山紀信・中平卓馬『決闘写真論』1977年)。2歳から13歳までの写真が展示され、そこには成長の過程が記録されている。しかしたんなる「記録」ではない。「誕生日」というコンテクストがあり、幼いながらも澄まし顔でカメラと対峙する篠山少年の気持ちに想いを馳せ、お祝いとして写真館に向かう母親の心を躍らせる姿まで想像したくなるシリーズだ。

続く展示作品「家」は、1972年から75年までの4年間、北海道から沖縄まで約80軒の家を撮影したシリーズだ。意味を排除し、「人間の生活のにおいや手あかを頼りに撮影したものである」(篠山紀信・中平卓馬『決闘写真論』1977年)。

そして、《ATOKATA》。2011年3月11日の震災後の被災地をカメラでとらえた。「自然の力に畏怖し、畏敬をもって凝視するしかなかった」と現地の光景を目にしたときのことを篠山は写真集『ATOKATA』(日経BP社、2011年)に記している。写真家が記録として残すべき光景であり、同時代を生きた個人として、被災者の記憶を伝える使命に駆られて東北に足を運んだのではないだろうか。

展示は米田知子の作品展示へと続く。大判で明るい画面の米田の作品。そこには、実際に写されていないが、歴史的な悲劇や事件の現場であるという「記憶」が残されている。あるいは、韓国と北朝鮮国境の非武装地帯で撮影した「絡まった有刺鉄線と花(非武装地帯近く・チョルウォン・韓国)」と題するシリーズには、まだ歴史になっていない、現在進行形で何かが起こる可能性を孕んだ危うさと結びついた景色が写されている。のどかな駅のプラットフォームや明るいスケートリンクで撮影された写真からも、有刺鉄線と花の写真からも、血生臭さは感じられない。だが、そこにはたしかに、目には見えない人々の記憶が刻まれている。

映像作品を展示したのは、ベトナムの作家であるグエン・チン・ティ。ベトナムでは2009年に同国初となる原子力発電所の建設が決定し、南中部沿岸地方のニントゥアン省に2基が建設されることになった。2014年の着工、2020年の稼働を目指したが、建設計画はなかなか順調に進まない。2014年1月以降、延期の発表が繰り返され、2016年11月に白紙撤回となった。その背景にある理由のひとつは、2011年の大震災による福島の原発事故により、原発の安全性への懸念が国際的に広まったこと。そして、地域に暮らす先住民族チャム人らの少なからざる抵抗ももうひとつの理由としてあったという。

グエンは、社会的にその主張が蔑ろにされてきたチャム人の村に滞在して映像を撮影し、母系制の習慣をもつ彼らの声を拾った。また宗主国であったフランスとの関係を政府とチャム人の関係にオーバーラップさせ、地域では未だ続けられる地雷撤去の様子なども映像に収めて土地の歴史を示唆するなど、ドキュメンタリー要素に詩的な映像表現を織り交ぜながら一編の映像詩を紡いだ。

彫刻の存在を問い直すことをテーマに、批評家としても活動する彫刻家の小田原のどか。彫刻において、物神崇拝や聖像破壊と結びつき、時代ごとの体制や価値観の変化と表裏一体の関係にある公共の彫像に着目する。東京都写真美術館が所蔵する作者不詳の「上野彦馬関連資料(故梅本貞雄氏所蔵)」から7点の写真を取り上げ、鑑賞者が持ち帰ることのできるテキストと画像の印刷物と合わせてインスタレーションとして展示している。写真術開祖のひとりで、長崎を拠点に活動し、旧邸跡には朝日新聞社によって胸像が建てられた地域の実力者でもあった上野彦馬の写真から、作者不詳であるがために「作品」ではなく「資料」として扱われることへの考察など、多層的に写真と彫刻について論じている作品だ。上野彦馬とその周辺で暮らした人々、あるいは上野の胸像が建立され、第二次世界大戦で撤収され、さらに戦後再建された長崎の土地への考察へと促される。

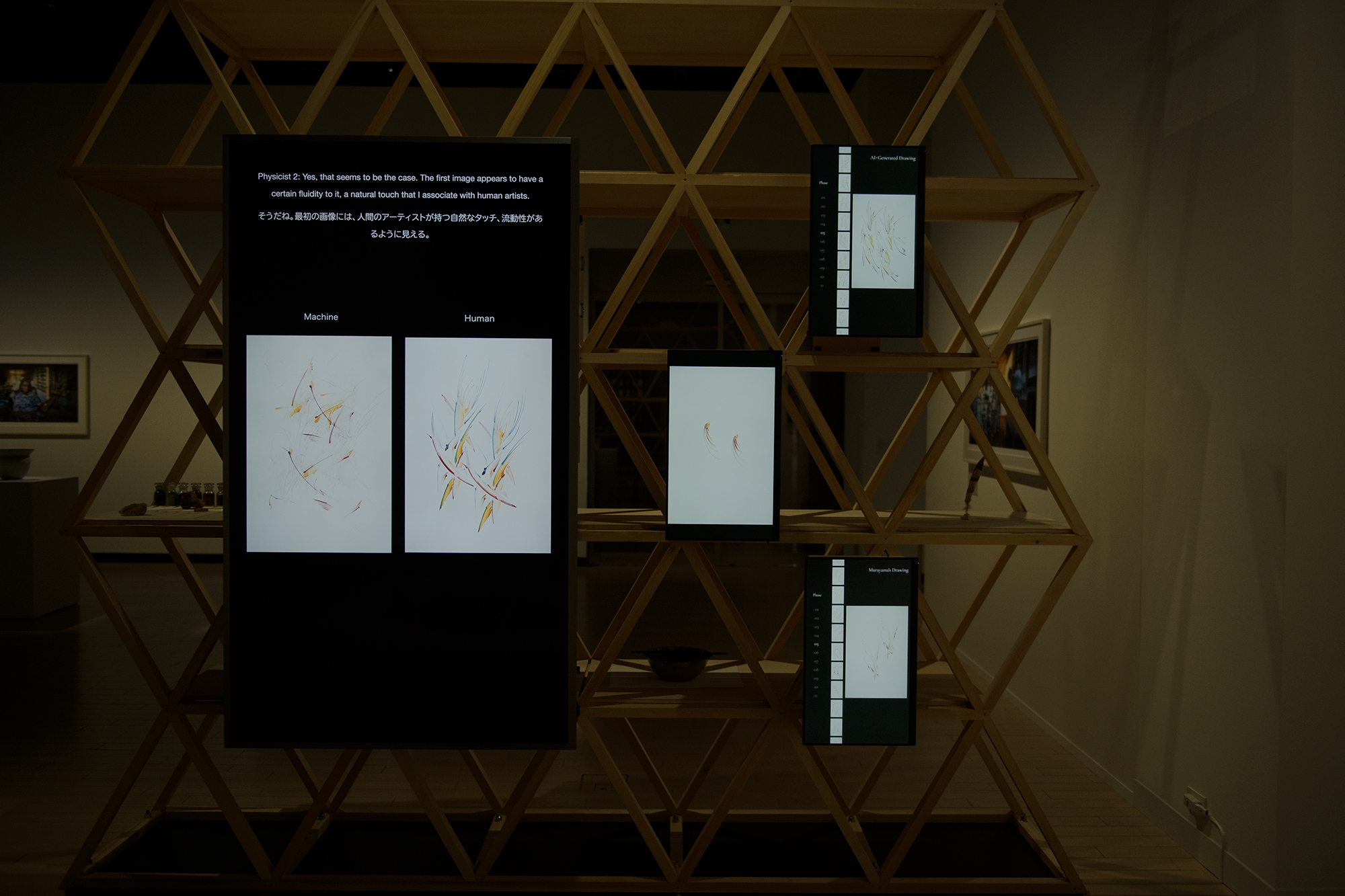

キャンバスを織り上げながら絵画を生み出す「織物絵画」により、身体記憶の繰り返しによる新たな絵画表現を目指してきた村山悟郎。新作《千年後のドローイングのために—人間・人工知能・人工生命》において村山は、AIがドローイングを行う学習データとするために、偶発性を入り込ませないよう相似の線を対比させるドローイングを1000枚制作。そのデータをもとに、池上高志がサイエンスの側から、村山がアートの側からコンセプトを出し、人工生命研究のAlternative MachineとAIを用いた創造的な表現を試みるQosmo, inc.がそれぞれ異なるアプローチから作品制作に携わる。画像からの学習、身体の記憶。その関わり合いから、人工知能が生み出す画面には村山の記憶とどれだけのズレが生じるのか。村山のドローイングとAIが生成した画像を比較し、解析する動画からは目が離せなくなるはずだ。

展示室最後の空間には、写真と陶の作品が並ぶ。写真家のマルヤ・ビリラと作陶のSatoko Sai +Tomoko Kuraharaが2010年から11年にかけ、フィンランド・トゥルク市に暮らす9人の高齢者に取材し、コラボレーションしたシリーズ作品《インナー・ランドスケープス、トゥルク》だ。マルヤ・ビリラはモデルとなった高齢者たちが暮らす部屋で、カメラ・オブスクラの技法を用いて、屋外の景色を部屋に投影してポートレートを撮影。光を遮断した箱に針で空けた小さな穴から光を招き入れ、屋外の景色を中に投影して焼き付けるピンホールカメラの原理で撮影された写真だ。

Satoko Sai +Tomoko Kuraharaによる陶の作品には、モデルが所有するアルバム写真が用いられる。写真を器のかたちの作品に転写し、そこにはモデルの記憶が内包されるような印象が生まれる。ビリラがモデルたちに行ったインタビュー映像もモニターで流され、作者たちとモデルとなった9名とのコミュニケーションが複層的に表現されたプロジェクトとして展示されている。

篠山紀信の《誕生日》から始まり、個人的な思い出から土地に根ざした集合記憶としての歴史まで、写真と映像における「記憶」を多角的に検証する「記憶:リメンブランス—現代写真・映像の表現から」展。鑑賞者個人の記憶に触れ、感覚を刺激する作品の数々に時間をかけて身を浸してみてはいかがだろうか。記録媒体である写真・映像の、記録という機能性を超えたポテンシャルを大いに感じられるはずだ。