「スーラージュと森田子龍」(兵庫県立美術館)レポート。フランスの国民的画家と前衛書の旗手、重なり合う黒の表現

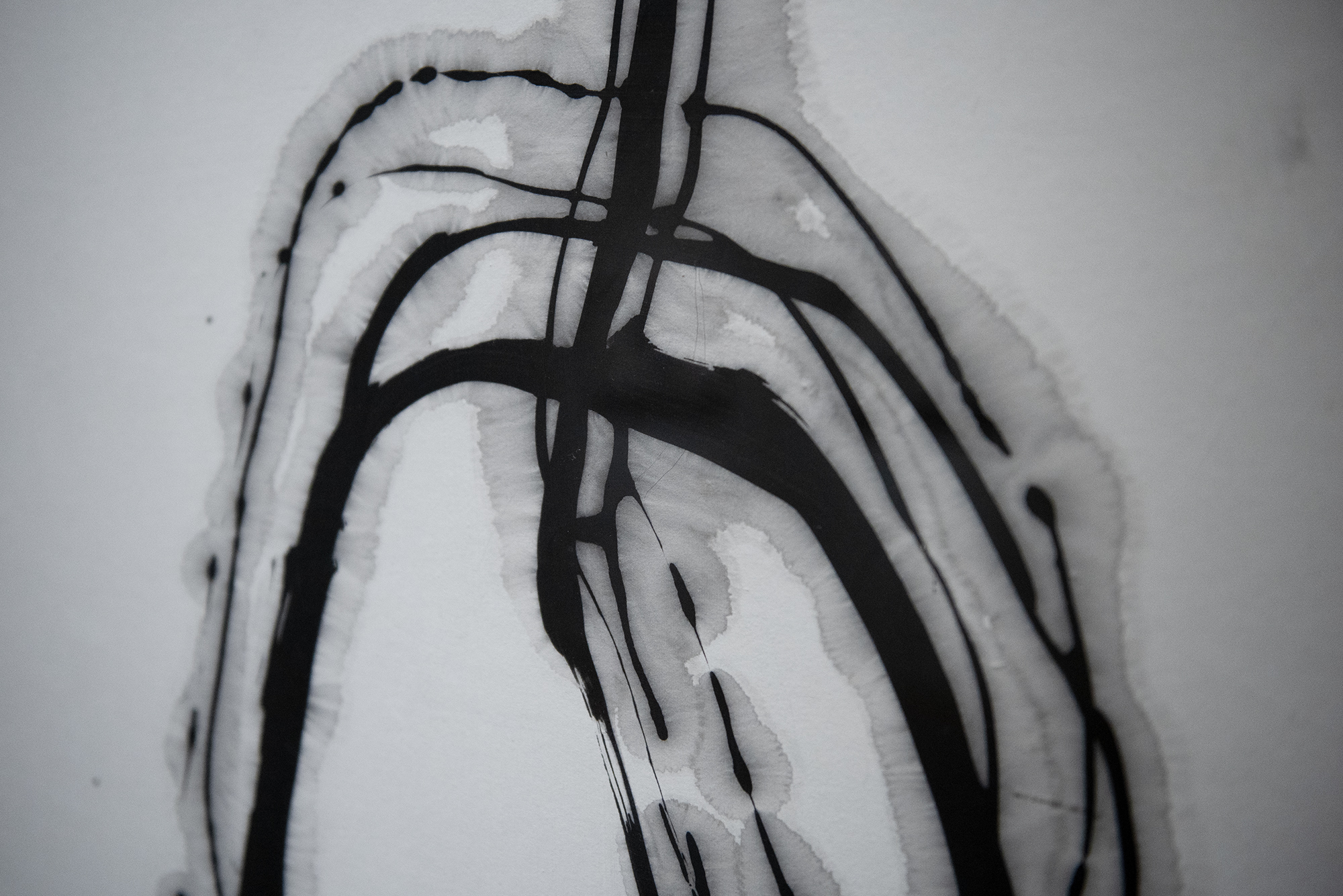

会場風景より 撮影:筆者

白黒の仲間、森田とスーラージュ

フランスのアヴェロン県と兵庫県との20年を超える友好提携を記念して企画された「スーラージュと森田子龍」展が、コロナ禍での2度の延期、2022年10月のスーラージュ102歳での逝去を経て、ついに兵庫県立美術館で開幕した。森田は「白黒の仲間」としてピエール・スーラージュに言及し、スーラージュも書の表現を尊重するなど、1950年代より交流があったふたりの作品50点あまりを展示。スーラージュの作品に関しては、アヴェロン県のスーラージュ美術館から17点が出品されるほか、国内の美術館のコレクションからも複数が出品。森田の作品は、約30年ぶりに30点ほどが一堂に会する。

1951年、フランス現代絵画の気鋭の作家たちが出展する「サロン・ド・メ」の、前年出品作を集めた「日仏美術交流 現代フランス美術展 サロン・ド・メェ日本展」が開催された。東京を皮切りに、大阪、福岡、名古屋、札幌へと巡回したこの展覧会には、48年から「サロン・ド・メ」に出展し、評価を高めていたスーラージュの作品も出品。日本で初めて作品が紹介された。

最先端の芸術表現を集めたこの展覧会を国内の美術雑誌はこぞって取り上げ、森田が編集を担当していた雑誌『書の美』でも、スーラージュの作品が図版入りで紹介された。スーラージュ美術館からの出品作品17点のうち、16点が日本初公開、残り1点が先述した51年の展覧会以来の来日だという。タイトルは、《絵画 200×150cm、1950年4月14日》。『書の美』に寄稿した画家の長谷川三郎は、スーラージュ作品の構成力や色彩などを取り上げ、「落ち着いた謹厳な楷書の世界」と評した。

「黒の画家」と称されるスーラージュだが、「暗く暖かみのある色調を持つ」クルミ染料を愛し、紙を支持体とする作品には《紙にクルミ染料》《紙にクルミ染料と墨》などとタイトルをつけたように、黒をどの素材のどのような質感で表現するかにこだわっていたことがわかる。また、アンバーや赤、青などの色を絶妙なバランスで使用することによって、黒が際立つ作品を手がけてきたことも今回の展示から見て取れる。

上の作品の展示キャプションには、とても興味深いスーラージュ本人の言葉が記されていたので、引用したい。

「日本の西武美術館で個展を開いたとき、ある大学の教授が私の絵に東洋の魂があるといいました。その当否は私にもよく分かりませんが、そのとき刷け目という言葉を知り、興味を持ちました。筆の刷け目の技術は実に面白い。私の次の個展の題名は『刷け目』にしようと思っているのです」ピエール・スーラージュ、1985年

スーラージュは書の表現を尊重し、森田をはじめとする書家たちに敬意を払いながらも、表現から直接の影響を受け、自らの絵画表現に取り入れたことはなかったという。しかし、刷毛の塗り跡である「刷け目」に意識が向いていたということは、書家が運筆に意識を払い、白い紙にどのようにその動きを残すのかに意識を払ったこととシンクロしているように感じられる。

書における動き、余白、そこから感じられる時間と空間

森田の作品に目を向けてみよう。

展示冒頭で、生前の森田の制作風景を収めたドキュメンタリー映像を見ることができるのだが、そこでは、筆を墨に浸した瞬間から白い紙にどう立ち向かうべきか計るような姿を見ることができる。展示作品の数々には、そこで確認した身体を用いた運筆のダイナミズムが刻まれている。

森田のキャリアを簡単に振り返りたい。1912年に兵庫県豊岡市に生まれた森田は、37年より、前衛書家として大きな影響力をもつ上田桑鳩に師事し、各種公募展で受賞を続ける。48年に創刊した上田門下の雑誌『書の美』では編集を務め、50年には、書と絵画のどちらに区分すべきか判別しにくい、文字によらない表現を論評する「α部」を新設する。論者を務めたのは、画家の長谷川三郎。

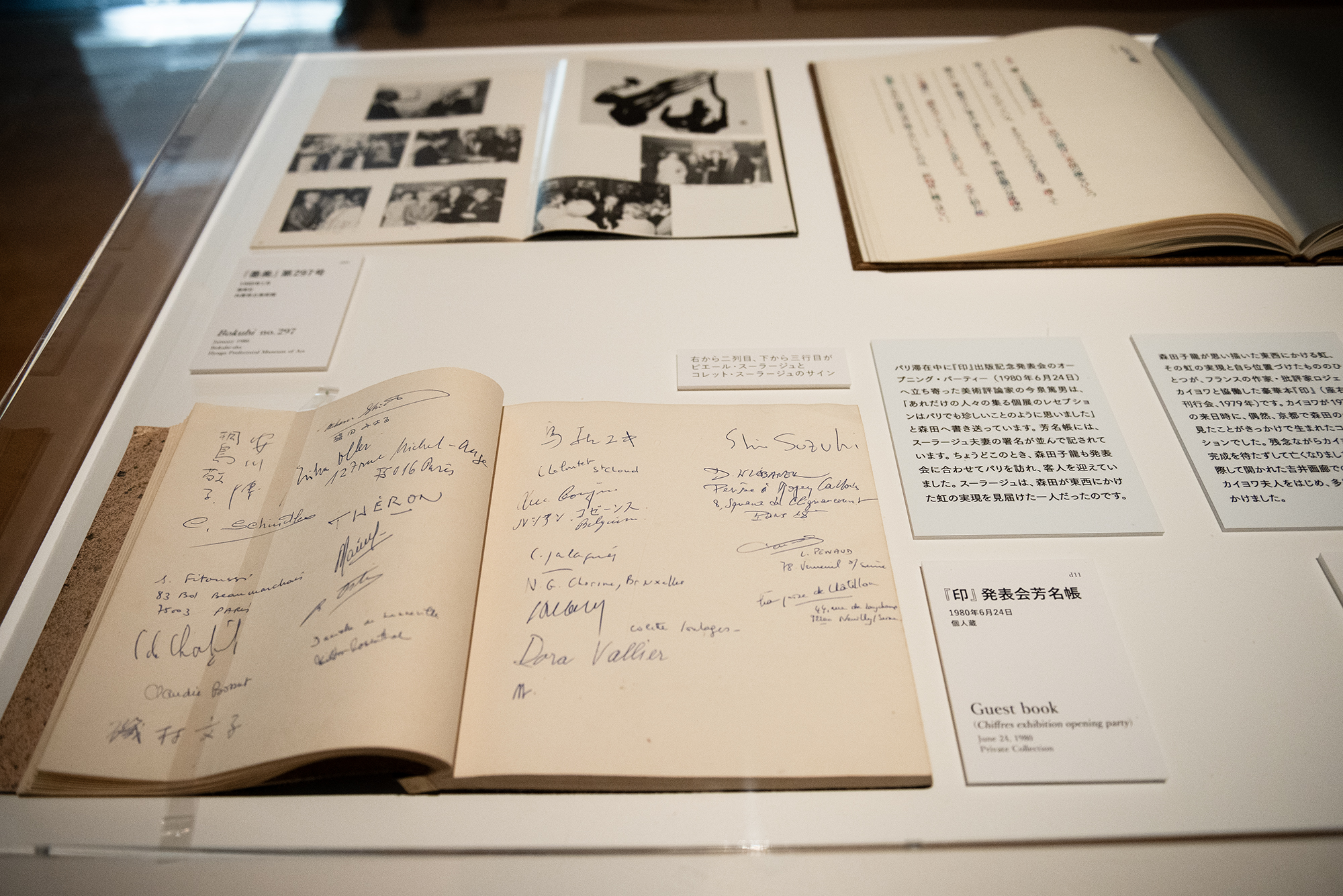

森田と同世代である上田桑鳩の門下生と、新たな書の探求への思いを共有し、52年に京都は龍安寺に集まった井上有一、江口草玄、関谷義道、中村木子、森田の5名が師匠の元を去ることを決意。「墨人会」を結成し、旧態依然とした書壇の体制に飲み込まれず、抽象絵画など他分野との境界を超えた表現の邂逅、融合を目指すようになる。また、51年にはすでに上田門下から離れた雑誌『墨美』を創刊して編集に携わっており、81年まで出版を続けた。

限りなく文字から離れた書の表現を模索した井上有一などと比べると、同じ「墨人会」のメンバーではあるが、新たな書を探究しながらあくまでも文字からは離れなかったのが森田だと、展覧会担当の鈴木慈子学芸員は話していた。しかし、西洋の抽象絵画に積極的に目を向け、『書の美』や『墨美』の誌面でジャクソン・ポロック、フランツ・クライン、スーラージュやハンス・アルトゥングなどを紹介し、「『東西の交流』は私の仕事の重要テーマの第一」という言葉を80年1月刊行の『墨美』第297号に残すほどに西洋に目を向けていた。

書における動き、余白、そこから感じられる時間と空間というのは作品の重要な鍵となっている。白い紙に墨で文字を書いた作品はもちろんのこと、上の作品《龍》をはじめとする黒地に金色で書かれた作品には、森田独自の「漆金」という技法が用いられ、その筆跡から動きが顕著に感じられる。

1950年代から60年代にかけて、作品の保存や海外での展示、作品販売などを視野に入れ、森田は素材の実験を繰り返した。ひび割れを起こさないようにニカワを使わない墨を考え始め、ボンドと組み合わせたボンド墨を用いるようになると、表面の光沢を避けるためにさまざまな粒子を試した。そのプロセスを経て到達したひとつの技法が、ボンド墨にアルミ粒子を混ぜ、漆で金に彩色した「漆金」だ。筆跡をわかりやすくすることも目的のひとつであり、つまり、森田の作品において動きの表現は非常に重要だったのだ。

スーラージュ作品における光と影との厳粛なる共存

次の展示室では、「黒の画家」スーラージュのひとつの到達点とも呼べる技法と出会うことができる。「黒の向こう」を意味するフランス語(outre noir)から編み出した「ウートルノワール=outrenoir」の造語を冠した技法により、視覚表現としての黒であり、同時に物質としての黒を絵画作品でかたちにした。展示室一室を独占し、ウートルノワールの作品と対峙できる空間には光と影との厳粛なる共存が実現している。

スーラージュと森田が実際に出会うのはスーラージュが初来日した1958年だが、51年に森田はスーラージュの作品に大きな印象を受け、55年に東京国立近代美術館で開催された「現代日本の書・芸術」が欧州巡回展としてヨーロッパ各地を巡った際には、「記号絵画」としてスーラージュらの作品が別室で展示されたというように、間接的な交流は始まっていた。

以後、63年には欧州を巡った森田がパリでスーラージュに出迎えられ、ギャラリーや博物館など訪問すべき場所をいくつも紹介されたようだ。84年に西武美術館で個展を開催したスーラージュは、それぞれが発展させた技法に共通点があり、それは影響関係にあるわけではなく互いの技法の「出会い」だと森田との関係について取材で話したようだ。

そして、森田の作品と資料を集めた最後の展示室で順路を振り返ると、森田の作品の向こうにスーラージュの作品が見える。西洋と東洋それぞれの価値観に裏打ちされた技を磨き、方法論を築き上げたふたりの表現者は、絵画や書の隔たりなく、それぞれに普遍的な表現を目指したのではないだろうか。森田、スーラージュ、森田、スーラージュと展示室ごとに個々の作品を鑑賞しながら、そんな想像が生まれてくる。

この展覧会は巡回予定がない。ゆっくり時間をかけ、画面の細部にまで没入してふたりの作品を味わいに兵庫県立美術館まで足を運んでほしい。