なぜ日本人は虫好きなのか。サントリー美術館「虫めづる日本の人々」レビュー(評:小川敦生)

会場風景より、《梅樹熨斗蝶模様振袖》(江戸時代・19世紀)3領のうち2領 女子美術大学美術館蔵 展示期間:7月22日〜8月21日 撮影:小川敦生

飛鳥・奈良の昔から虫をめでた日本人

松虫や鈴虫が鳴く声に風情を感じ、「蛍狩り」と称して暗い川辺に鑑賞に出かける。夏になると蝉の声に季節を読み、子供たちは虫網を手に蝶を追う。日本人の虫好きを物語る行動の数々である。

東京・六本木のサントリー美術館で9月18日まで開催されている「虫めづる日本の人々」と題した企画展は、歴史的な美術作品を通して日本人の虫好きを検証した興味深い内容だった。はたして、日本人は虫のなにを好んできたのだろうか。展示作品を見つつ、いにしえに思いを馳せたい。

江戸時代の絵画や工芸品を中心に構成された本展を見て、啓発されたことがある。江戸をはるかにさかのぼる飛鳥・奈良の昔から、日本人は虫を様々に楽しんできたことだ。本展の出品作の多くが江戸時代なのは、古来の虫好きを江戸時代のクリエイターたちが目に見えるかたちで作品に映し出したからだ。

田中優子法政大学名誉教授は、本展の図録に掲載された論考「江戸の虫めづる文化」で、飛鳥〜奈良時代の『万葉集』や平安時代初期の『古今和歌集』に、秋に鳴く虫全般を指す「こほろぎ」や蝉をはじめ、蝶、蛍、蜘蛛など多くの虫が登場することを指摘している。

とくにその「声」が鑑賞の対象だったのが興味深い。鈴虫にしてもコオロギにしても蝉にしても、多くの虫は小さく、近くにいても目に入らない場合が多い。しかし「声」は耳に入る。蝉に夏を、鈴虫に秋を感じるのは、四季の移ろいを楽しんでいることの表れでもある。

『源氏物語』にも登場した「鈴虫」

平安時代中期の文学、紫式部『源氏物語』全54帖の中には「胡蝶(こちょう)」「蛍」「鈴虫」「蜻蛉(かげろう)」などの帖があり、当時の貴族がすでに虫に親しみをもって接していた様子がうかがえる。「鈴虫」(『源氏物語』の鈴虫は現在の松虫、松虫は現在の鈴虫を指すという)では、朱雀院の第三皇女の女三宮(おんなさんのみや)と光源氏がそれぞれ「鈴虫の声」という言葉を織り込んだ和歌を交わしており、鳴く虫の風情にそれぞれが自らの心情を託している様子が推し量られる。

こうした和歌や小説などに見られる虫への親しみがヴィジュアルの形で盛んに現れたのが、江戸時代だった。《野々宮蒔絵硯箱》は、『源氏物語』の「賢木」を題材にした蒔絵箱だ。光源氏が載っている牛車をメインモチーフにした華やかな蓋表などに、4匹の鈴虫(『源氏物語』では「松虫」と書かれている)が、離れ離れに極めて小さくあしらわれている。物語を知っている者は、虫の姿を見つけるのも楽しみのひとつだったのかもしれない。江戸初期の風雅な趣味の世界が、こうした工芸品に現れているのである。

毛虫やカマキリが和歌を詠む《虫歌合絵巻》

住吉如慶の《虫歌合絵巻》も、平安の趣を映す。「虫歌合」は多くの虫が左右2陣に分かれて和歌を詠み合うことで次々に勝負するという趣向の巻物の題材だ。ここでは、虫は和歌を詠む雅な存在だったのだ。

ひらがなの優美さが際立っているのは、平安の流れを受け継いだ雅やかな表現のたまものだ。背景の絵には、草木に交えて、蝶、毛虫、カマキリなどの虫が、柔らかな筆致で描かれている。蝶はもちろんのこと、葉の裏にいる毛虫にも親しみがわく。一見、巻物を美麗に飾る料紙のようなあしらいだが、それぞれの虫のそばに和歌が書き添えられているので、むしろ、吹き出しのない漫画に近い表現方法である。絵は没骨(もっこつ)と呼ばれる輪郭線のない技法で描かれているため、線で書かれた文字は自然に目に入ってくる。作者の如慶は、絵と文字を効果的に配するグラフィック・デザインのセンスも持ち合わせていたようだ。

虫がヴィジュアルで表現された江戸以前の例として、鎌倉時代の《蝶蒔絵香合》が出品されていた。数センチ大の小さな箱の蓋に、たくさんの蝶が金蒔絵であしらわれている。蝶は和歌にはあまり詠まれなかったものの、中国の説話『胡蝶の夢』の伝来などによって、平安の昔から、意匠としてさまざまな工芸品にあしらわれていたという。

虫好き大名・増山雪斎の細密描写

江戸文化には平安ルネサンスとでもいうべき側面がある。平安文化の華だった《源氏物語》や《伊勢物語》を題材にした多くの絵画作品が制作されたことである。ただし、平安と江戸には大きな違いがあった。平安文化は貴族の生活の中で育ったのに対し、江戸では庶民が楽しんでいたのだ。

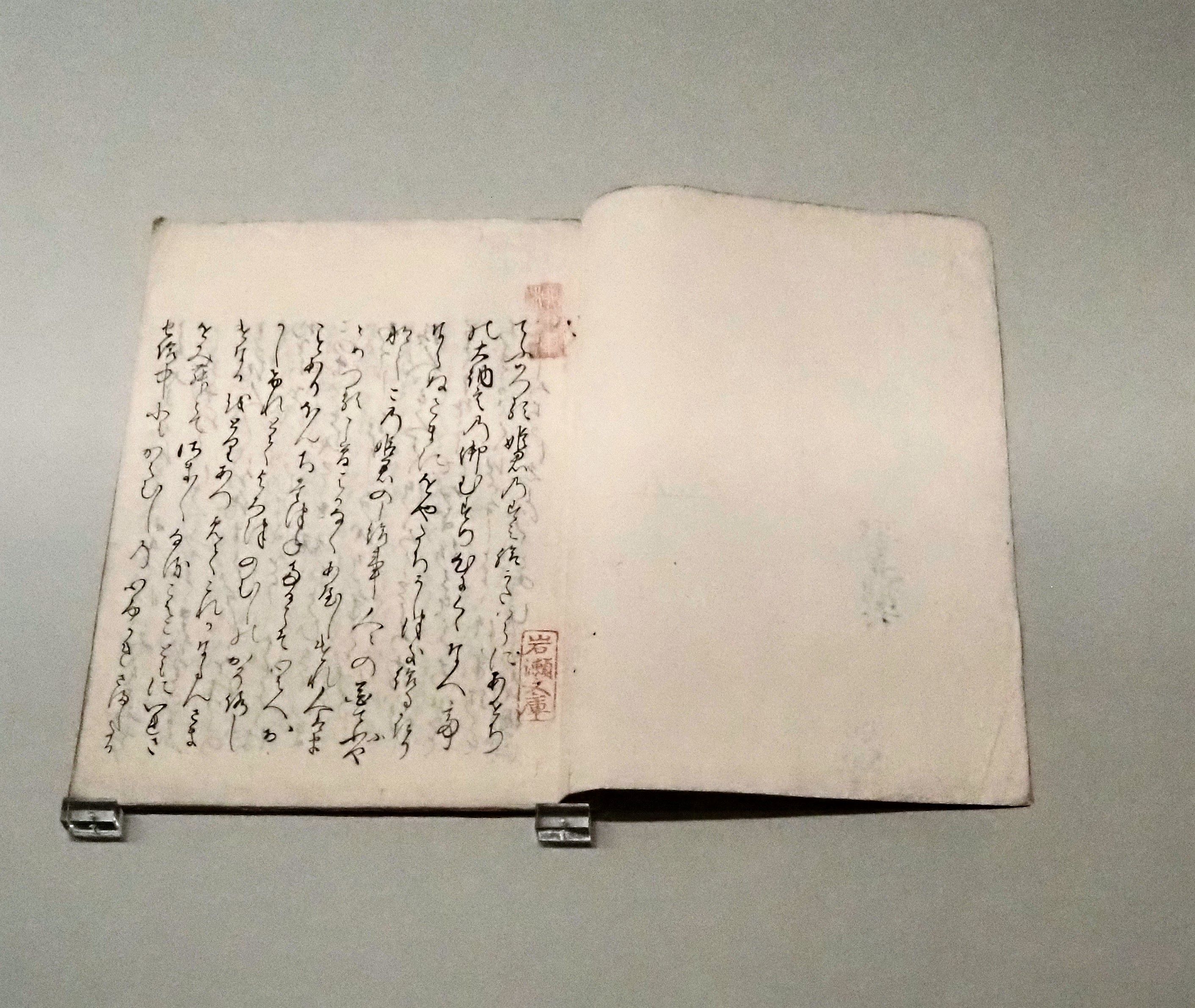

さて、平安文学のひとつ《堤中納言物語》には、この展覧会のタイトル「虫めづる日本の人々」の発想源になったことが推測される「虫めづる姫君」という説話が載っている。会場に江戸時代の写本が展示されていた。

そこには「虫めづる日本の人々」の本質にもかかわることが記されている。主人公の姫君は虫をかわいがる「変わり者」だったが、外見がいい蝶ばかりをかわいがり、その元となる毛虫を嫌うのは考えが浅いという信念を持っているという話だ。教訓めいた内容ではあるが、いにしえの人々がいかに虫を身近に感じていたかを物語る傍証といえるのではあるまいか。

江戸時代末期に伊勢国の大名、増山雪斎が描いた《虫豸(ち)帖 夏》は、まるで図鑑のような写実的な描写が特徴だ。雪斎は相当な虫好きだったそうだが、絵のうまさも半端ではない。数種類のとんぼの姿をさまざまな視点でとらえ、それぞれを細密に、そして丹念に描いている。卓越した観察眼を持っていたのも間違いないだろう。

動植物を写実的に描く日本の絵画表現の流れは、江戸時代初期に中国から入ってきた《本草綱目》などの博物画の系譜の上にあるという。平安の雅とはまた別に、虫と向き合う文化の流れが起きていたことが興味深い。大坂(現在の大阪)の文人として有名な木村蒹葭堂との交流もあったという雪斎は、他の画家たちとの交わりも、相当に深いものだったのだろう。

夫婦円満を表す蝶

先に紹介した蒔絵箱などの生活の具を展示しているのは、サントリー美術館が「生活の中の美(Art in Life)」を基本理念にしていることにも関係がありそうだ。着物もその範疇にある。

抽象性を高めた蝶の文様をあしらった《梅樹熨斗蝶模様振袖》は、じつに鮮やかで美しい。江戸時代の裕福な町人の婚礼衣装だった。蝶は夫婦円満を表すという。展示されている2領のほかにもう1領あり、花嫁は婚礼時に、いわゆる「お色直し」のような着替えをしたそうだ。こうした着物から江戸時代の婚礼風景を想像してみるのもまた楽しい。着物を替えて現れた花嫁の姿は、宴に出席した人々の目にはじつに華麗に映ったに違いない。

自然の中で妖しく優美な姿を実際に目にしやすい蝶が、いにしえの和歌にあまり登場せず工芸品の意匠にしか用いられてこなかったのは、考えてみれば不思議である。しかし、江戸時代になると、群蝶図が多く描かれるようになった。この展覧会の企画を担当した宮田悠衣学芸員によると、中国清朝からもたらされた草虫図の影響を受けて制作されるようになったという。

松本交山が《百蝶図》が描いたのは、激しくうねる波の上にたくさんの蝶が集まった、現実にはありえないであろう幻想的な風景である。博物画のような細密な描写ではなく、むしろ動きを強調した表現になっている。しかも、あまりに妖しく、画面の中に引きずり込まれてしまいそうな趣さえある。伝・辺文進(中国明代の画家)の絵を手本に制作されたといい、ここにも中国の影が見られる。縁起のよさと結び付けられる「百」。華やかで美しい蝶。当時の富裕な商家の居間を飾っていたのだろうか。声を楽しむ秋の虫とは真逆の世界を創出しているようにも思える。

「蛍狩り」の点と線の表現

この展覧会では、最後の章で明治以降の作品を取り上げている。ここでは「蛍狩り」をテーマにした作品を2点、比較してみたい。

明治時代の日本画家・浮世絵師、水野年方の《三十六佳撰 蛍狩 天明頃婦人》は、江戸時代の錦絵(多色摺り木版画)の技法で制作されている。「最後の浮世絵師」と言われた月岡芳年の弟子だった年方は、錦絵の制作に力を入れた。シルエットで表された夜の陰の部分に、点で表されたたくさんの蛍が舞っている。手前の男の子はどうやら蛍を捕まえて虫かごに入れようとしているようだ。「蛍狩り」は多くの場合、蛍を見て鑑賞することを意味するが、この作品では本当に蛍を狩っている。江戸の趣が色濃く残っている作品である。

第二次大戦後に描かれた川端龍子の《螢図》で興味深いのは、飛んでいる蛍が光の筋で表されていることだ。「墨絵」と言うべき背景の中に、金泥で引かれた蛍の軌跡。細い筋なのに極めて印象的だ。年方の作品は江戸の風情を残して蛍狩りを楽しむ様子を描写しているのに対し、龍子の作品は蛍が飛び交う光景を、光の残像を描きとめるような斬新な手法で活写している。

見えない姿を慈しむ

江戸時代に戻る。喜多川歌麿《夏姿美人図》は、肉筆の美人画だ。鏡を手に化粧をしている女性は、出かける身支度をしているようだ。この作品に虫の姿はない。足元に置かれたうちわの上に載っている一つの箱のような物は、この絵を見る者に謎解きをさせる。蛍籠なのである。女性はこれから蛍狩りに出かけるという解釈ができる。

本展図録の解説によると、「恋に焦がれて鳴く蝉よりも鳴かぬ蛍が身を焦がす」という歌は室町時代から知られていたという。さらに、歌麿は狂歌師としても活躍しており、蛍と恋の結びつきをこうした絵画で表現した可能性があったとも。

本展の作品を見ていると、虫をも嗜好の対象とするいにしえの文化が育んだ雅を、江戸時代の庶民たちは文学や絵画を通してどう受け止め、どう楽しんでいたのかが、おのずと心のうちに浮かんでくる。とくに普段は都市に住み、自然から離れて暮らしている現代人の心をも覚醒させる展示だったように思う。

小川敦生

小川敦生