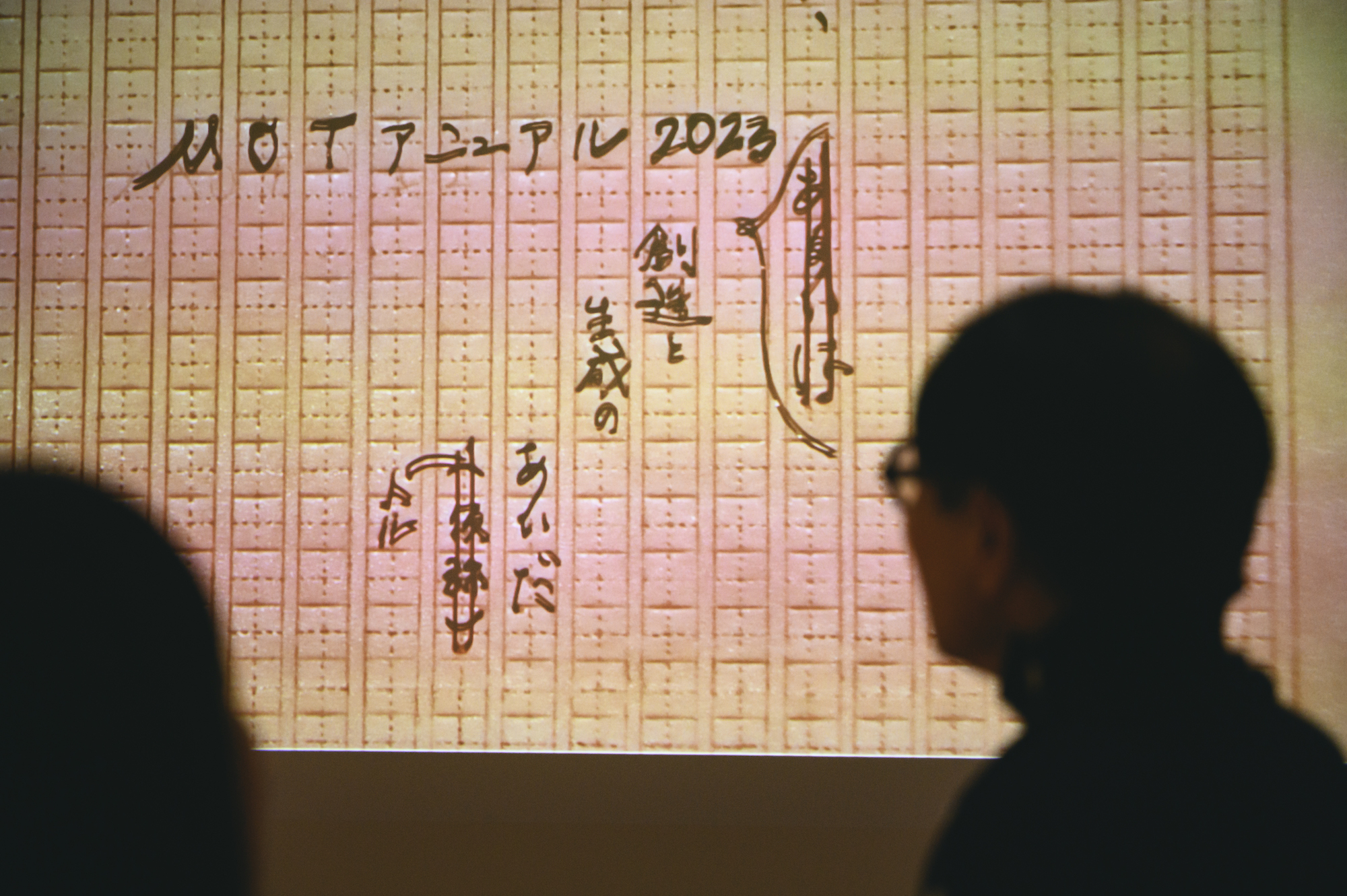

「MOTアニュアル2023 シナジー、創造と生成のあいだ」(東京都現代美術館)を、いとうせいこうはどう見たか? 担当学芸員・森山朋絵とともに会場を見て歩く

いとうせいこう 撮影:金子怜史

東京都現代美術館の企画展「MOTアニュアル」は1999年に始まり、若手作家の作品を中心に現代美術の一側面をとらえ、問いかけや議論のはじまりを引き出すグループ展のシリーズだ。19回目であり、3月3日まで開催中の「MOTアニュアル2023 シナジー、創造と生成のあいだ」は、アーティストの想像力や手仕事による「創造」と、近年、社会的に注目を集めるNFTや人工知能、人工生命、生命科学などのありようを反映するかのように自動的に生まれる「生成」とのあいだを考察するというもの。

参加作家は、荒井美波、後藤映則、(euglena)、Unexistence Gallery(原田郁/平田尚也/藤倉麻子/やんツー)、やんツー、花形槙、菅野創+加藤明洋+綿貫岳海、Zombie Zoo Keeper、石川将也、杉原寛、中路景暁、キャンベル・アルジェンジオ、武井祥平、市原えつこ、友沢こたお。

1980年代、日本にラップカルチャーを浸透させるきっかけを作った人物であり、文学、音楽、舞台、テレビなどで幅広く活躍、マルセル・デュシャンに造詣が深いことでも知られるいとうせいこうは、本展をどう見る? 担当学芸員・森山朋絵に解説を受けながら会場を巡った。【Tokyo Art Beat】

対立ではなく「あいだ」を往来する

森山朋絵:今回の展覧会は東京都現代美術館(現美)の「MOTアニュアル」シリーズ19回目で、若手作家を中心に取り上げ、問いかけや議論のはじまりを引き出すグループ展です。私は学芸員としてキャリアを積み始めた東京都写真美術館の開館以来、ずっと映像メディアが専門でしたが、2007年に現美に移って、アート&テクノロジーをテーマにしたMOTアニュアルをようやく実現することができました。今回は、長いこと言われ続けた「アナログが古くてデジタルが新しい」「最先端のテクノロジーを駆使した芸術」という言葉に対して、アート&テクノロジーの長い歴史や、若い世代の自由なとらえ方を伝えたいという気持ちで企画しました。展示には10歳から39歳まで11組が参加しています。アートとテクノロジーのあいだで、一人ひとりが二項対立的ではない自由な表現に取り組んでいます。

森山:荒井美波さんは書くという行為のプロセスを立体化することを試みてきた作家です。文豪の筆跡をスキャンして、書き順の通り針金で立体化しています。たとえば宮沢賢治が「雨ニマケズ風ニマケズ」と書いてから「雨ニ(モ)マケズ風ニ(モ)マケズ」に直していることや、夏目漱石が書いたものをぐちゃぐちゃと消している軌跡もわかるんです。

いとうせいこう:なるほど。エクリチュールを作品にしているんだね。

森山:一見手わざ的ですが、荒井さんはモバイルコンテンツを作る仕事もされていて、自分の中に手わざとデジタルの両面があるそうです。新作は、文豪が書いたのと同じプロセスで、スマートフォン上で文学作品を打ち直す動画です。

いとう:直筆原稿の直しを見ると、作家がどう考えて作品を書いたのかわかりますよね。エディットするものが消えないって大事です。僕の小説も話が離陸するまでは手書きで書き、その後デジタルで直していくんです。手書きだとそのときの勢いが残るので、発想がまったく違ってきます。

森山:アナログとデジタルの対立ではとらえられない「あいだ」が面白いですよね。展覧会ヴィジュアルも、荒井さんがタイトルを立体作品にしたものを使っています。私がタイトルを考えあぐねていたプロセスを、消えるボールペンで書いて消した部分まで再現してくれています。

森山:後藤映則さんは映像メディアの歴史に関心のある作家に見えます。たとえばこの作品は、歴史的な映像メディアの装置から発想すると、円環の廃墟がぐるぐる回るような表現になります。

いっぽうで後藤さんは《energy #1》では、3Dプリンタで有機的・不定形の流れも作っています。

屋外にある巨大彫刻は、夕刻になるとプロジェクタが点灯し「立ち止まっているけれど歩いている」という像が浮かび上がるように作られています。コロナ禍の最中にそういうことを考え始めたそうです。じつは量子や空間、世界がどうなっているか、ある点とある点のあいだはどうなっているかといったことを考えている作家です。

いとう:頭が四次元的になっていないと、こういうものは作れないよね。

森山:3Dプリンタを使うと、こうした不定形の作品も作れるんです。思考と道具が一致していて必然性がありますよね。

森山:(euglena)さんの作品はタンポポの綿毛でできた立体です。人々が歩くとその風で動く、動力に頼らないインタラクティブアート作品で、フラーのジオデジックドームの構造を思わせる作品もあります。

いとう:フラーは自然を表してジオデシックドームを作ったわけで、なるべくしてなっているね。

森山:Unexistence Gallery(原田郁/平田尚也/藤倉麻子/やんツー)の《今日の新しい実存》は、QRコードからメタバース上のミュージアムに入れる作品です。メタバース空間ではオブジェを間近で見たり間を通ったりできるんですが、リアルな展示は2Dの壁紙なんです。VR世界とリアルを往来する試みでもあり、コロナ禍で増えたメタバース上のミュージアムをやんわり皮肉ってもいます。

やんツーさんの作品は「クラフト電気」という発想で重力発電を行っています。まず太陽光パネルで発電して、来場者がスイッチを押すとバイクをつり上げ、バイクが落ちる力で重力発電します。スイッチを押してみてください。

いとう:本当だ、回してる。

森山:微々たる電気が生まれて、スマホを充電できます。“電気”という見えない作品を持ち帰れる、おかしみをはらんだ作品です。

花形槙さんの新作は、私たちの感覚器官である「目」が別の場所についていたら、人間は違う形になっていたはずでは?という発想がユニークです。全身タイツにVRゴーグルでカメラの視界を見ながらのたうつんです。生まれ直しのドローイング、という感じもマイブリッジやマレの作品みたいですよね。

菅野創+加藤明洋+綿貫岳海は、世界でもっとも成功したロボットである「お掃除ロボット」による「クレンジャー」という戦隊物を作りました。リサイクルショップで売られている仲間を、お金を稼いで買い戻しにいく可愛く切ないストーリーです。人間ならざるものの健気さが日本的に表現されていて、とくに親子や海外のお客様が感情移入して見ています。

テクノロジーの問題は30年で巡る

森山:10歳のZombie Zoo Keeperさんはタブレットで絵を描いていて、8歳の夏休みにお母さんとNFTとして発表したゾンビの動物の絵は、多くの著名人にも購入されています。彼の希望を聞いて、いままで作った260匹のゾンビを一挙に展示しました。彼はすでに立派なアーティストなんです。夏休みの工作みたいなこの作品はお父さんとの合作で、LEDを敷いて、段ボールでマス目を一個一個作っています。The SandboxさんとのRPGゲーム作品は、キャラも全部デザインして、武器も決めたそうです。

いとう:手ざわりがすごいね。スプレーで全然違ってくる。

森山:タピストリーは新作です。「ゾンビ」と署名がありますね。

いとう:この整えていないカエルとか、ずるいぐらい子供っぽくしているね。

森山:大人に受けることを意識し始める時期なので、これからどうなっていくか興味深いです。彼の影響か、いま地下二階で開催中の関連事業「MOTアニュアル extra」内で紹介している「日テレイマジナリウムアワード」というXRのコンペにも、10歳前後の子がたくさん応募してきたそうです。

森山:《四角が行く》は、石川将也/杉原寛/中路景暁/キャンベル・アルジェンジオ/武井祥平らのグループ作品です。「前触れ展示」としてARのように見えるアニメーション作品がブリッジに置いてありますが、こちらは本体で、自律的に動く健気な箱がゲートを通っていくものです。

いとう:この箱はどうやって浮き上がっているんですか?

森山:「見えないルール」をプログラミングしてあるんですよ。

いとう:ジャミロクワイ「Virtual Insanity」のMVみたいだね。ジェイ・ケイがいたら最高だ。

森山:市原えつこさんは2020年代を「パンデミック時代」、2050年代を「大ヤギ信仰時代」、2080年代は「資源・食糧枯渇時代」と設定して、それぞれ動画を作っています。コロナ禍で外出できないときに、機内食みたいに演出して食事をすると楽しくサバイバルできる!という考えで、YouTuber的に非常に面白く演出しています。妄想力は大事ですね。

友沢こたおさんは絵画作品で知られていますが、モデル活動をしていたり、アンダーグラウンドカルチャーの要素もあったりして、それらを往来しているのが面白いです。この作品空間の中にはじつはもうひとつ作品があって、気づいた人はレア映像を見られます。見た人は友沢さんの意外な一面を知ることになると思います。

いとう:どの作品にもひとつひとつ世界観がありますね。昔なら傾向が似通って見えがちなところが、今回のアニュアルは目端が利いていて、みんなが別のことをしている印象です。別々だけど共通のネットワークを持ち、住む場所もバックボーンも違う状態でネットワーキングしているんだと思います。情報の時代ならではですね。

森山:最後に展覧会の背景となった1920年代から現在までの「創造と生成の100年」史の資料展示をご案内します。

人とテクノロジーの問題は、1920年代から今日まで、30年周期で巡っていると感じています。たとえば歴史上、戦争や災害の後に「メカニカルな」表現が繰り返されるといった波があります。30年で世代が変わるたびに同じ問題が出てくる。

資料展示には、1920年代の『マヴォ』、戦後の山口勝弘さんと実験工房の前衛表現、60年代の「蛍光菊」展、70年の大阪万博や「エレクトロマジカ 1969」展、90年代のアルスエレクトロニカ、2010年代の芸術衛星のプロジェクトまで、展覧会の背景になった様々な資料があります。その一部は私が子供の頃に触れて、テクノロジーの領域の芸術を志したきっかけでもあります。

たとえば山口さんの『イマジナリウム』という本は、まだテクノロジーがなかった70年代にいまで言うビッグデータやメタバースの構想を提唱しています。1960年代のCTG(コンピュータ・テクニック・グループ)は「電子ヒッピー」と言われて、森山大道さんの写真集にも登場しました。彼らを見てからいまの若い人の表現を見ると面白いです。こちらは落合陽一さんの、クリの木で彫った神話のアユをデジタルで変形させ、また木彫に戻した作品です。歴史が30年周期で巡るなら、次は2040年代にZombieさんの世代がこういうことを考えるんだろうと想像しています。

歴史と創造の「追いかけっこ」

編集部:展覧会からは、コロナ禍の閉塞感からの爆発といった印象も受けました。

いとう:パーティー感があったかも。コロナの時代に会っていなかった人たちがそれぞれ遠くまで勝手に歩いていっていて、久しぶりに会わせてみたらこうなったという感じ。いろんな人が全然違う民族のファッションで集まっていて、すごくキラキラして見えました。

同時にこの3年の原体験は消えないと思うので、このモードが30年後にどんな豊かな「影」になっていくのか。その想像が、ものを作る人間にとってとても刺激になりますね。30年後、自分がいなくなった後にできるものに思いを馳せることを今日初めて体験して、それが面白かったです。

森山:人間とテクノロジーは時代が移り変わっても普遍的に考えられてきました。関東大震災の後にマヴォが、チェルノブイリの後にダムタイプが、東日本大震災の後にチームラボやライゾマティクスが活躍しました。歳をとってメタ的に考えるようになって、いろいろな人や表現の巡り合わせやシナジーを壮大な伏線回収のように感じています。

いとう:それにしても、いまは思いついてから作品になるまでが早いですね。見ている人間が想像もしない一歩二歩先にびゅんびゅん行けるから、こちらの感覚がぐちゃぐちゃにされるでしょう。タロットカードの裏側をいきなり見せられたような感じ。それと(森山さんの)好みのアンダーグラウンド感も出ていますね。コロナ禍の前はアートもテクノロジーもキラキラ感が行き過ぎたところがあったけど、ドロドロとした感じや皮肉などが香っていて素敵でした。

森山:両面あることを受け入れてもらえたという感じです。

いとう:80年代の人間として、懐かしさと手の届かないところにある感覚の両方がありました。その意味で、あの資料展示はちゃんとした「重石」になるんじゃないかな。あれは「あなたがた(作家)は逃げていきたいでしょうけど、こっち(企画側)は歴史の中に入れていきます」という意味だよね。あの資料で作家にはプレッシャーがかかっていると思う。その追いかけっこがこのアニュアルの面白さじゃないかな。

森山:テクノロジーアートでは、制作を追体験できないと評論できないと言われたり、逆に追体験しないほうが評論できると言われたりします。

いとう:歴史を考える側と創造する側、つねに両輪がないと面白くないんですよね。独立しながら批評と手を携える勢いで新しいことや違うことに向かっていく力というか。そのときには必ず先行した作品が引用されるわけです。ヒップホップも同じで、引用がありバリエーションがあって、新しいリズムやライムが出てくる。それをこういう場で見せ合っているのは心強いことだと思います。

森山:アーティストは「過去にもうあったよ」と言われるのは嫌だろうけど、だからこそ個々のチャレンジが面白いのだと思います。完成することなく繰り返し波が訪れる並行世界っぽさが面白いんです。

いとう:繰り返しながらもバリエーションがあり、いましかできないことをやっているわけですよね。

森山:変わっていくけれど、周波数を見ると普遍的な問いかけなのだともわかる。それが少しでも伝わったらと思います。いろいろなディスカッションが生まれると嬉しいです。

野路千晶(編集部)

野路千晶(編集部)