ブルース・ナウマン、ダン・フレイヴィン、河原温らの作品が集結。DIC川村記念美術館「ミニマル/コンセプチュアル:ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960–70年代美術」レポート

妻ドロテと夫コンラートのフィッシャー夫妻によって、1967年、ドイツ・デュッセルドルフに開かれた「コンラート・フィッシャー・ギャラリー」。その活動を軸に、当時台頭したミニマル・アートとコンセプチュアル・アートの革新性に迫る展覧会「ミニマル/コンセプチュアル:ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960–70年代美術」が、千葉のDIC川村記念美術館で開催されている。

前世代の抽象表現主義に代表される、熱っぽく、感覚的で、作家の身体運動と密接に結びついた作品性とは正反対に、1960年代のアメリカを起点とするこのふたつの潮流の作り手たちは、制作を他者に任せ、代替可能な工業製品を素材に選び、誰もが使える規則や行為を使い、芸術のあり方を広げた。本展では豊富な作品や資料から、その同時代的なインパクトを感じられる。同時に、一般的に、作品から作者の気配を消したと言われるこれらの潮流において、その裏にある作家の人間性や、関係者の交流が垣間見られる点も面白い。

現地制作という革新性

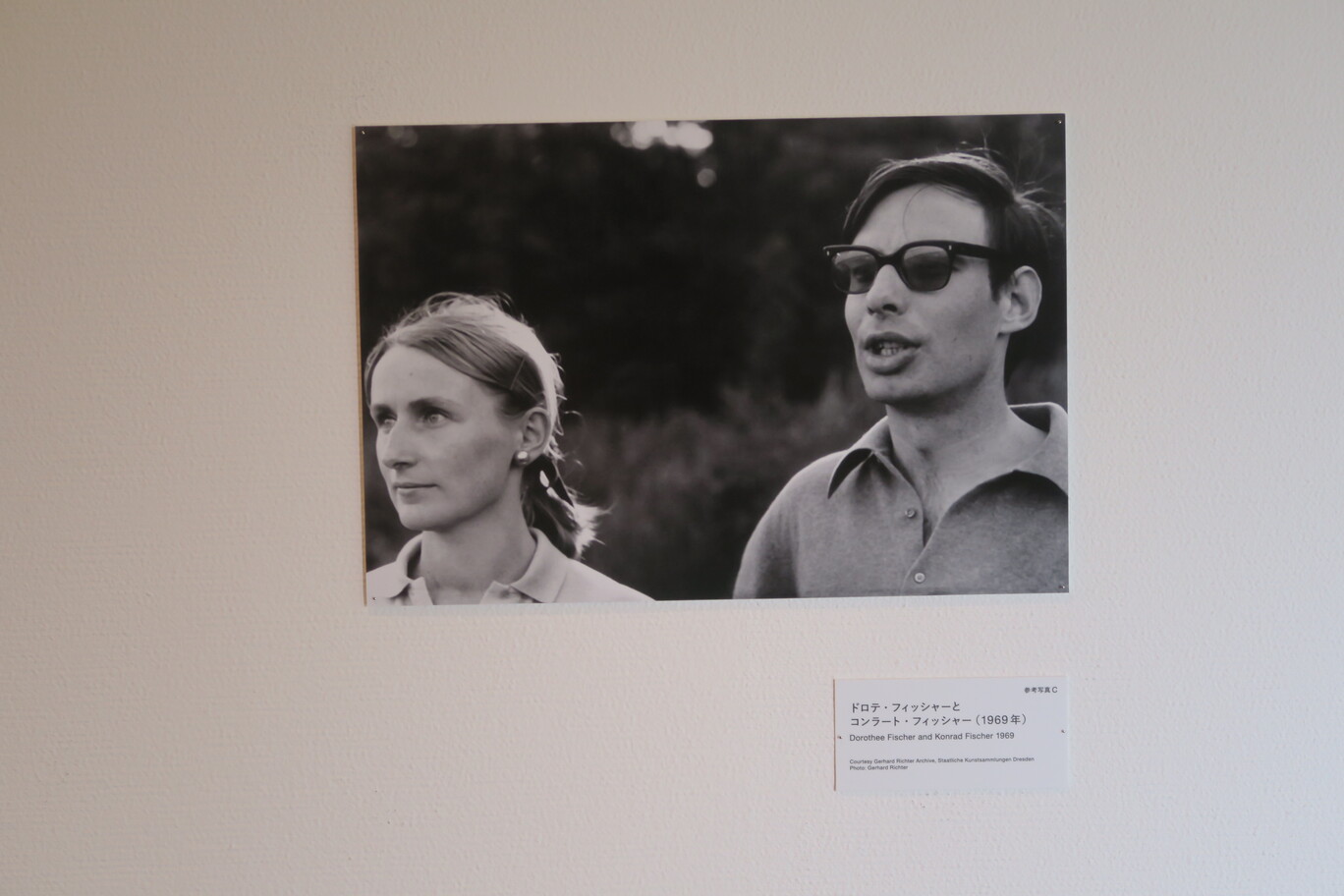

展覧会はフィッシャー夫妻のポートレイト写真と、夫妻の運営したギャラリーで開催された数々の展覧会にまつわる印刷物の紹介から始まる。

フィッシャー夫妻は、ともにデュッセルドルフ芸術アカデミー出身。作家でもある夫コンラートは、1958年に入学した同校でゲルハルト・リヒターやジグマー・ポルケらと親交。卒業後は彼らと、戦後ドイツの重要な動向である「資本主義リアリズム」を牽引した。他方で妻ドロテは美術教師として働いていた。両者は64年に結婚。コンラートは当時、アメリカに現れていたアートの新しい動きに注目しており、67年、デュッセルドルフの地に自身のギャラリーを開くにあたって、その紹介を運営の中心に据えようと考えた。

ミニマル・アートは、60年代半ばに現れた還元主義的な傾向を持つ作品の総称で、恣意的な構成の排除と幾何形態や数列の多用、工業的な製品や素材の使用、空間との積極的な関わりなどを特徴とする。いっぽう、やや遅れて登場したコンセプチュアル・アートは、完成作よりもプロセスとしての思考を重視する点や、芸術への自己言及性、絵画や彫刻のような既存ジャンルを超え文字や写真、身体を使うメディアの拡張性などを特徴に挙げられる。

本展はフィッシャー・ギャラリーで展示を行ったなかから、広義の意味でこれらの潮流に位置付けられる作家を紹介する。両動向は主にアメリカを中心に広がり、実際、本展に登場するのも約半数がアメリカの作家だが、そこから離れたデュッセルドルフにあるギャラリーの活動を軸にしたことで、むしろそれらの革新性を際立たせることにもなっていた。

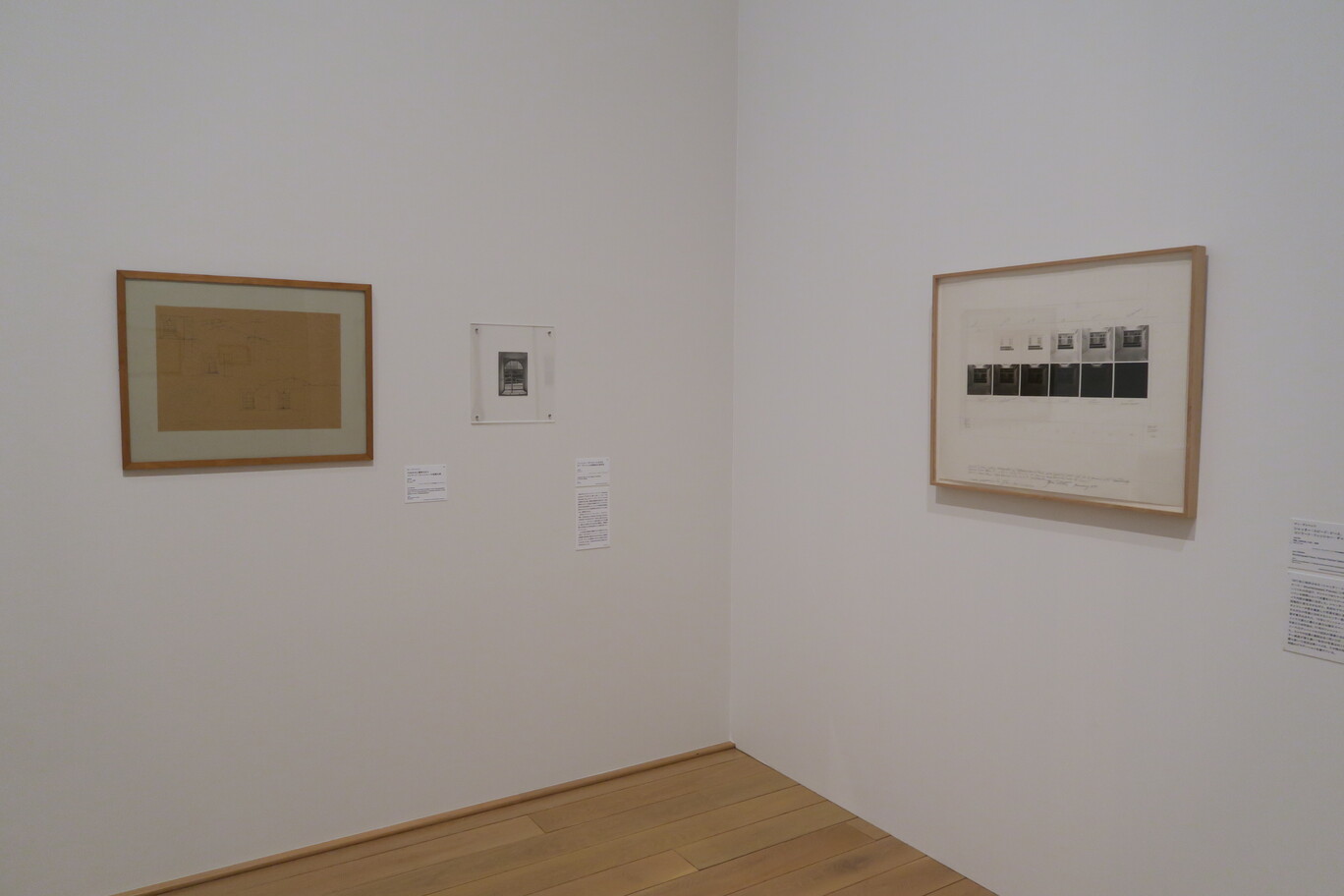

このことは、フィッシャー・ギャラリーの柿落としとなったアメリカの作家カール・アンドレの個展で、完成した作品をアメリカから輸送するのではなく、現地で制作が行われたことにもすでに表れている。アンドレはここで、正方形の鉄板によって床をグリッド状に埋める作品を展示したが、その素材は作家の指示に従って現地調達された。高額な輸送費のカットは若いギャラリーにとって経済的にも助かったに違いない。本展では、その際アンドレが書いた仕様書とともに、同種の床置きの作品《鉛と亜鉛のスクエア》(1969)も見られる。

現地制作のスタイルは、その後もフィッシャー・ギャラリーにおける様々な作家の展覧会に踏襲された。アンドレから夫妻へ紹介されたソル・ルウィットは、複数の個展で鉛筆によるウォール・ドローイングを発表したが、それは垂直と水平と45度の斜線で構成されたものなど単純な規則に則り、制作は多くの場合、地元の業者が行った。アンドレの床置きの作品にも通じるこうした制作の他者への委託や、構成の根拠の明確化は、それ以前の美術における作家の特権的な地位を鋭く相対化するものだった。

記号と明滅する身体

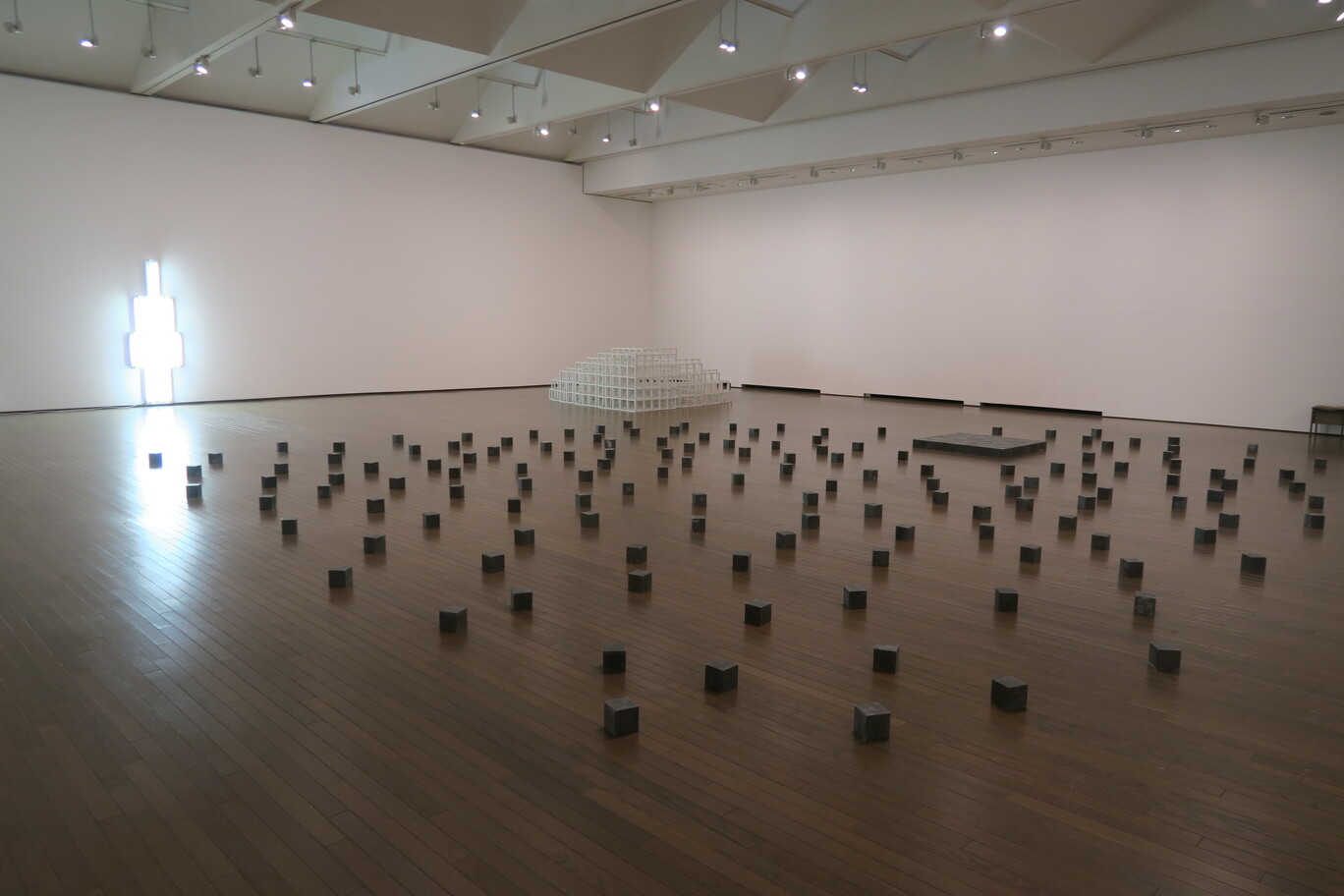

さきほどのアンドレによる柿落とし展の様子を撮った写真には、床置きの作品の上を歩くことを躊躇するかのような観客の姿が写されている。空間から自律し、安定的に対峙して「見る」ことができる従来の作品とは異なる、このような空間との曖昧な関係も、この時期の新しい作品群の重要な特徴のひとつだ。ひとつだけ離れた展示室に置かれているアンドレの《雲と結晶/鉛、身体、悲嘆、歌》(1996)や、ダン・フレイヴィンの《無題(タトリンのためのモニュメント)》(1967-70)は、そのことを端的に示している。

前者は、96年のアンドレの個展を準備中に亡くなったフィッシャーに捧げた作品で、144個の鉛の立方体が1ヶ所に集められた「結晶」と、それらが床全面に散在した「雲」から構成される。同種の素材の、空間における2つの存在の仕方を見せる同作は、背後の人間模様や題名を含め、どこか詩的な気配を帯びている。他方、そこに柔らかい光を投げる後者は、旧ソ連の作家タトリンをモチーフにしたフレイヴィンの代表的シリーズの1作で、工業製品の蛍光灯で構成されていることが意外なほど、神聖な雰囲気を讃えて場の質を変えている。この部屋では、ミニマル・アートの体験が空間の体験と不可分であることを感じられる。

本展の冒頭には、ほかにベルント&ヒラ・ベッヒャーやハンネ・ダルボーフェン、河原温の作品が展示されている。工業的な建造物を類型的に撮影した作品で知られる写真家のベッヒャー夫妻は、会場の解説によれば、フィッシャー夫妻が「ドクメンタ5」などで紹介したことで、コンセプチュアル・アートの文脈でも紹介されるようになったという。こうしたエピソードは、当時の西欧におけるフィッシャー夫妻の影響力を物語っている。

他方、「数と時間」の章で紹介されるダルボーフェンと河原の作品からは、ふたりがともに数字という抽象的なモチーフを扱いながら、そこにつねに生身の身体との緊張関係が通底していたことが感じられるだろう。たとえばダルボーフェンの《7月1日−31日の賃金・給与リスト、1968年7月25日》(1968)には、その名の通り、作家のある時期の労働賃金が手書きで羅列される。また、68年の個展では、「3」「5」などの数字をドイツ語でその数のぶんだけ壁に書く、膨大な作業量を伴う作品を発表した。

これに対して河原は、71年のフィッシャー・ギャラリーにおける初個展で、1969年を起点に100万年前までの年数が羅列された200頁のバインダー10冊組からなる作品《One Million Years: Past》を展示。記された文字は機械的な活字だが、そこには巨大な時間的スケールのなかにある現在時の身体が浮上する。こうした明滅する作家の身体の気配は、河原が知人宛に絵葉書で起床時間を報告し続ける「I GOT UP」シリーズにも感じられる。

足元の「当たり前」を疑うこと

続く「『絵画』の探究」の章には、美術の媒体が急激に多様化し始めた時代にあって、絵画という伝統的なジャンルの可能性を自己言及的な制作のうちに見出そうとした作家たちの作品が並ぶ。

なかでもロバート・ライマンの絵画は、そうした表現の極北だろう。一見、真っ白い正方形の画面に過ぎない《君主》(1975)のように、彼はその作品の多くで「正方形の画面」と「白を基調とした色彩」の形式を採用。絵の中に描かれる対象を極端に減らすことで、絵画にまつわるほかの諸要素、たとえば支持体や絵具の塗られ方、壁への掛け方などに意識を向けさせた。《ブルー・ライン・ドローイング》(1969)では、ポリエステルフィルムに青いコンテの線が走るが、画面を固定するマスキングテープが露出する。ただ、こうした素っ気ない絵画は、対面すると柔らかく、繊細な気配も帯びている。

ゲルハルト・リヒターとブリンキー・パレルモは、ともにコンラートの学生時代からの友人だ。リヒターは、既存の写真をもとに描いたイメージを、あえて絵画の物質性を強調するかのようにボカして提示する「フォト・ペインティング」シリーズを展示。他方、現在、師であるヨーゼフ・ボイスとの2人展が国内を巡回しているパレルモは、雲にも見える楕円形が壁に1枚だけ浮かぶ《灰色の円盤》(1970)のように、既存の絵画のフォーマットを離れ、絵画の成立条件を問い始めたアカデミー時代に発想された作品などを展示する。

パレルモは60年代末から室内に直接手を入れ、空間の質を変える壁画も多く手がけた。次章の「場への介入」で紹介されるふたりの作家の作品も、これと共鳴する。リチャード・アートシュワーガーは、軍事用語でレーダーの「輝点」を指すという「ブリップ」に由来する作品を展示。単色や毛だらけ、あるいは立体物まで、この作品では様々なタイプの楕円形が空間内に点在し、鑑賞者の視線を誘導することが企図された。

いっぽう、ダニエル・ビュレンは、可愛らしいストライプ柄を街中や美術館空間に設置し、場の状況をささやかにズラす作風で知られる。本展では、ビュレンが市場で見かけた布の模様に着想を得て、こうしたストライプ柄を使い始めた最初期の作品のひとつ《定まらないフォルムの絵画》(1965)が見られることも貴重だろう。

ビュレンのストライプ柄を使った作品には、それを美術館と路上という性質の異なる空間に展開することで、美術作品の背後にあるシステムを考えさせる、制度批判的な側面もある。こうした性質は、次の「枠組みへの問いかけ」の章で紹介される作品にもつながる。マルセル・ブロータースの《署名はどこにある(署名の理論)》(1971)は、作品が本物だと示すために通常は目立たない位置に書かれる署名を、画面全体にこれでもかと羅列。さらに、そこに念押しの如くスライドで署名を映写する、笑えもする作品だ。

隣のスライドで映されるローター・バウムガルデン《旅、あるいは「レムシャイト嬢とのアマゾンへの旅」》(1971-72)では、作家がスタジオや屋外で発表したオブジェや行為の記録写真と、文化人類学の文献から引用された非西欧圏の人々の資料写真が入り混じる。「南米への架空の旅」という設定を持つ同作で、作家は自然と文明を切り分ける西欧近代的な思考の相対化を試みた。自明視された足元を疑うこと。この章の解説文で、こうした「当たり前」を疑う一連の美術の潮流を、当時の公民権運動やパリ5月革命、ベトナム反戦運動、ヒッピームーブメントなどと絡めて位置付けている点も重要に感じた。

身体と、生活と、芸術の一体化

前章にある西欧近代の相対化という観点は、次章で紹介されるリチャード・ロングの歩行を軸にした作品にも指摘できるかもしれない。ロングは学生だった67年、草むらの上を往復して歩き、地面に直線を出現させた《歩行による線》の頃から、自然の中で自身が行う行為の痕跡を作品としてきた。本展では、ロング自身の初個展であるフィッシャー・ギャラリーでの展示で発表された、地元の川沿いで集めた枝を床に線状に並べた《コンラート・フィッシャーのための彫刻》(1968)の再現展示も行われている。

いっぽう、作家自身の行為を強くイメージさせるロングとはまったく違う角度から歩行という営みを作品に使ったのが、スタンリー・ブラウンの作品だ。ロングの《歩行による線》から遡ること7年前に制作された《a地点からb地点に向かう通行人(10枚のシート、アムステルダム)》(1960)は、アムステルダムの路上に紙を敷き、その上を歩いた通行人の靴跡を記録した作品。また、《こちらですよ、ブラウンさん》(1964)は、通行人に紙を渡して、尋ねた場所までの行き先を描いてもらった作品。これらには、同じ「歩くこと」を巡りつつも、じつに多様なアプローチが可能になっていたことが感じられるだろう。

コンセプチュアル・アートでは、自分と世界との接面である知覚そのものへの意識も高まった。その名も「知覚」の章では、それを明快に示すふたりの作家が取り上げられる。

ヤン・ディヴェッツの「遠近法の修正」シリーズの一作では、写真で撮影したときに正方形に見えるように、草の上に白いロープを台形型に設置。その光景の写真と、現場の仕組みを描いた図を合わせて展示した。ほかにも、差し込む日光と影の移動や、カメラのシャッター速度の調整で室内の変化をとらえるシリーズなども展示。こうした作品群は、「見え」というものの不安定さを示しているようにも思える。

これに対し、より暴力的な仕方で知覚を意識化させるのがブルース・ナウマンだ。フィッシャー・ギャラリーの個展で、ナウマンは展示室を巨大な吸音材の壁で斜めに分割。反響のない、耳に圧を感じる空間を作り上げた。ちなみに資料の手紙からは、この吸音材が、自宅で仕事に打ち込みたい作家に代わり、フィッシャー夫妻が現地調達し、大工が設置したものであることがわかる。また、べつの個展では、内部が黄色い蛍光灯で照らされた三角形の入れ子状の部屋の作品を展示したが、その際の手紙では、(おそらく不快で)作家自身もこの部屋の中には長くいられない旨が綴られている。こうした作品や資料からは、ナウマンの急進性と、どこか掴みどころのないキャラクターが伝わってくるようで面白い。

ナウマンは、自分が「アーティスト」であるならば、自身がスタジオで行うありとあらゆる行為は「アート」と呼ばれ得る、と考えた。本展では、この考え方のもとでナウマンがスタジオを舞台に制作した作品群も並ぶが、これに似た考えをよりわかりやすく提示したのが、最後に登場するギルバート&ジョージだろう。彼らは69年にロンドンの母校の発表会で披露して以来、自分たちの身体を彫刻とする「生きる彫刻」の制作を開始した。

会場には、ギルバート&ジョージが世界各地のさまざまな状況下で行った「生きる彫刻」の資料が展示されている。面白いのは、その作品には彼らの生身の生活状況が反映されているということ。アルコールに溺れていた時期にはアルコールのモチーフが多く登場するなど、関連性があるという。さらに彼らは、そうした自分たちの日常生活を絵や文章で知人に届ける「郵便彫刻」も展開。69年のある郵便には、雪の降る窓辺に座るふたりの可愛らしいイラストとともに、「雪が降り始めた頃、私たちはちょうどココアを作ったところでしたので、姿勢を整えて、ある圧倒的に純粋な彫刻のなかに取り込まれました」とある。ふたりの作品は、その生活と芸術を一体化させるものだった。

遠くにいながら共に見る夢

「数と時間」「場への介入」「歩くこと」「知覚」など、本展ではミニマル・アートやコンセプチュアル・アートに分類される実践の革新性を、明確なテーマのもと2〜3人で構成された各章の小気味よい連なりによって、効果的に見せていた。このレポートの記述にも反映されている通り、隣接する章には重なる部分も多く、見やすい構成になっていた。

いっぽうで本展に対し、そのタイトルから「ミニマル・アート」や「コンセプチュアル・アート」全般を総括する展覧会を想像する向きもあるかもしれないが、それは少し違う。たとえば、前者で言えばドナルド・ジャッドやロバート・モリス、後者で言えばジョセフ・コスースやローレンス・ウェイナーのように、両動向を語る際に必ず言及される作家の名前が本展では紹介されない。ただ、それは本展の印象を下げるものでは決してない。

むしろ、フィッシャー夫妻という具体的な受け手の存在があることによって、この2つの動向がたんなるフォーマリズム的な発展の物語上にではなく、時空間や経済的な事情によるさまざな制限があるなかで、作家との生身のコミュニケーションの末に育まれた、生きた芸術であることが浮き彫りになっている。

そして、本展で個人的にとても印象的だったのは、手紙などの郵送物の数々だ。現在ならスマホのメッセージで一瞬で届けられる河原温の「I GOT UP」シリーズは、発信と受信の間のタイムラグのなかに、河原の身体のあり方をめぐる豊かな想像の幅を生んでいた。それと同じように、作家のアイデアが紙に載って遠くから届き、それを自分たちで形にする面白さは、意欲的なフィッシャー夫妻を興奮させたに違いない。いまより遥かに時間と空間が「広かった」当時、遠方にいる作家とギャラリストが紙に託して共有しようとした新しいアートのダイナミズム。本展では、その手触りを感じられるはずだ。

杉原環樹

杉原環樹