ヴィデオ・アートの先駆者、久保田成子の芸術と人生。「Viva Video! 久保田成子展」レポート

11月13日〜2022年2月23日、東京都現代美術館にて「Viva Video! 久保田成子展」が開催される。

久保田成子(1937〜2015)は、ヴィデオ・アートの先駆者として知られるアーティスト。本展はその作品と人生を紹介する、没後初めての総括的な個展だ。新潟県立近代美術館、国立国際美術館との協働で企画された本展は、この東京が最後の巡回地となる。久保田成子ヴィデオ・アート財団蔵の協力のもと、これまで日本で展示される機会がなかった多数の作品が修復・再制作を経て公開される貴重な機会だ。

新潟県に生まれた久保田は、彫刻家を志して東京教育大学(現・筑波大学)で学び、前衛美術のコミュニティに参加した。しかし女性アーティストの活躍の場が限られていることに失望し、1964年にニューヨークへ移住。以降はアメリカを拠点に国際的に活躍した。

本展は基本的に時系列に沿って、全7章で構成される。1〜3章は学生時代から渡米後にヴィデオを使い始めた頃までに焦点を当て、数多くの資料や初期作品を中心に紹介。4章以降は、久保田を代表する「ヴィデオ彫刻」の展開を追う。

久保田はヴィデオというメディアの黎明期に、世界を舞台に自らの芸術を展開した稀有なアーティストだ。この功績は非常に大きなものであるにもかかわらず、アーティストとしての全貌はこれまであまり知られてこなかった。その理由には、メディアアートの保存と公開の難しさによって展示の機会が限られてきたことや、女性アーティストが活躍しても、のちに美術史として編纂される過程で存在が軽んじられたり取りこぼされやすいといったジェンダー構造など、様々なことがらが考えられる。

久保田の場合は国内に収蔵作品が数少ないことも相まって、そのイメージはややもすると断片的なものに留まりがちであったかもしれない。たとえば「ヴィデオ彫刻」の作家として、もしくはフェミニズム・アートの先駆的作品《ヴァギナ・ペインティング》の記録写真に残された姿として、あるいはフルクサスの一員や、伝説的な作家ナム・ジュン・パイクのパートナー/妻として。

東京都現代美術館の担当キュレーター西川美穂子は、本展において、こういった久保田の断片的な部分を関連づけながらつなぎ、活動した時代背景や、周囲のアーティストたちとの関係性も含めて提示することで、作家としての全体像を見せることを試みたと語る。

「有名になりたかった」ティーンエイジャー

「彫刻も好きだったし、私の先生は彫刻の先生だったしね。で、私有名になりたかったから。彫刻の方が、女の子はまだ少なかったのよ、女流彫刻家っていうのが」(*)。

第1章の資料展示のキャプションに添えられたこの言葉は、久保田が大学へ進学する際になぜ彫刻科を選択したのか、その理由を振り返って語った言葉だ。この発言から、久保田が初期からアーティストとして立身することを強く希望し、そのための実行力も持っていたことが伝わってくる。

本章ではほかに、学生時代の写真や、ハイレッド・センターら前衛美術コミュニティとの交流、のちにパートナーとなるナム・ジュン・パイクとの出会いなどを示す資料が並ぶ。しかし初個展に対して評が出なかったことに失望した久保田は、日本に見切りを付けて国外に活路を求めることになる。1964年、アーティストの塩見允枝子とともにニューヨークへ渡るが、その直前、ジョージ・マチューナスに、渡航の意思を伝える手紙を送っている。久保田はオノ・ヨーコを通じてフルクサスの活動に関心を持っていた。

渡米後の活動を紹介するのが、第2章「渡米とフルクサスへの参加」。久保田はジョージ・マチューナスらと活動をともにし、フルクサスで重要な役割を果たすようになる。

自身の股に筆を挿し、赤い絵具で足元に線を描いた《ヴァギナ・ペインティング》(1965)も、フルクサスのパフォーマンスの一貫として発表されたもの。自身の身体を使って経血を思わせる線を描いたこのパフォーマンスは、当時趨勢を誇ったアクション・ペインティングのマチズモに対する女性側からの応答として、その後フェミニズム・アート史において伝説的な作品として語られていく。(のちに久保田が語ったところによると、自身の発案ではなかったそうだが)。

女性作家たちとの協働・連帯

「ヴィデオ彫刻」で注目を集めるようになる1980年代以降、久保田の作品からは女性性を強調する要素は影を潜め、晩年のインタビューなどからはフェミニズムに距離を感じていたことも読み取れる。

しかし本展のための調査では、1970年代の久保田がフェミニズム的な思想のもとに、同時代の女性たちと活発な表現活動を行なっていたという、その詳細が明らかになった。

ヴィデオ・アートの黎明期、久保田はアーティストとして女性作家たちと協働し、また時にキュレーターとして、彼女たちの作品を紹介する活動も行なっていた。

たとえば、久保田含む4人の女性作家が一緒に開催したイベント「ホワイト ブラック レッド イエロー」は、彼女たちの肌の色がそれぞれ異なっていたことがその名前になっている。「レッド」にあたるアーティストは先住民のナヴァホ族出身で、その故郷へ赴いた際の経験は久保田に感銘を与え、のちの作品の発想源となる。

現代のフェミニズムにおいて、インターセクショナリティやシスターフッドが重要なものとして語れるが、1970年代の久保田の活動には、すでにこれらに通じる思想や姿勢があったと考えることもできるだろう。

ヴィデオを立体的な構造物に配した初期作《ヴィデオ・ポエム》(1970-75/2018)で、久保田は「ヴィデオは女性器(ヴァギナ)の復讐/ヴィデオは女性器(ヴァギナ)の勝利」と高らかに宣言してみせる。

ヴィデオ彫刻の展開

本展を通して見ると、久保田が1970年代に取り組んだ初期のシングル・チャンネルのヴィデオ作品が、その後、彫刻の中に映像作品を組み込んだ「ヴィデオ彫刻」へと発展していく流れがよくわかる。

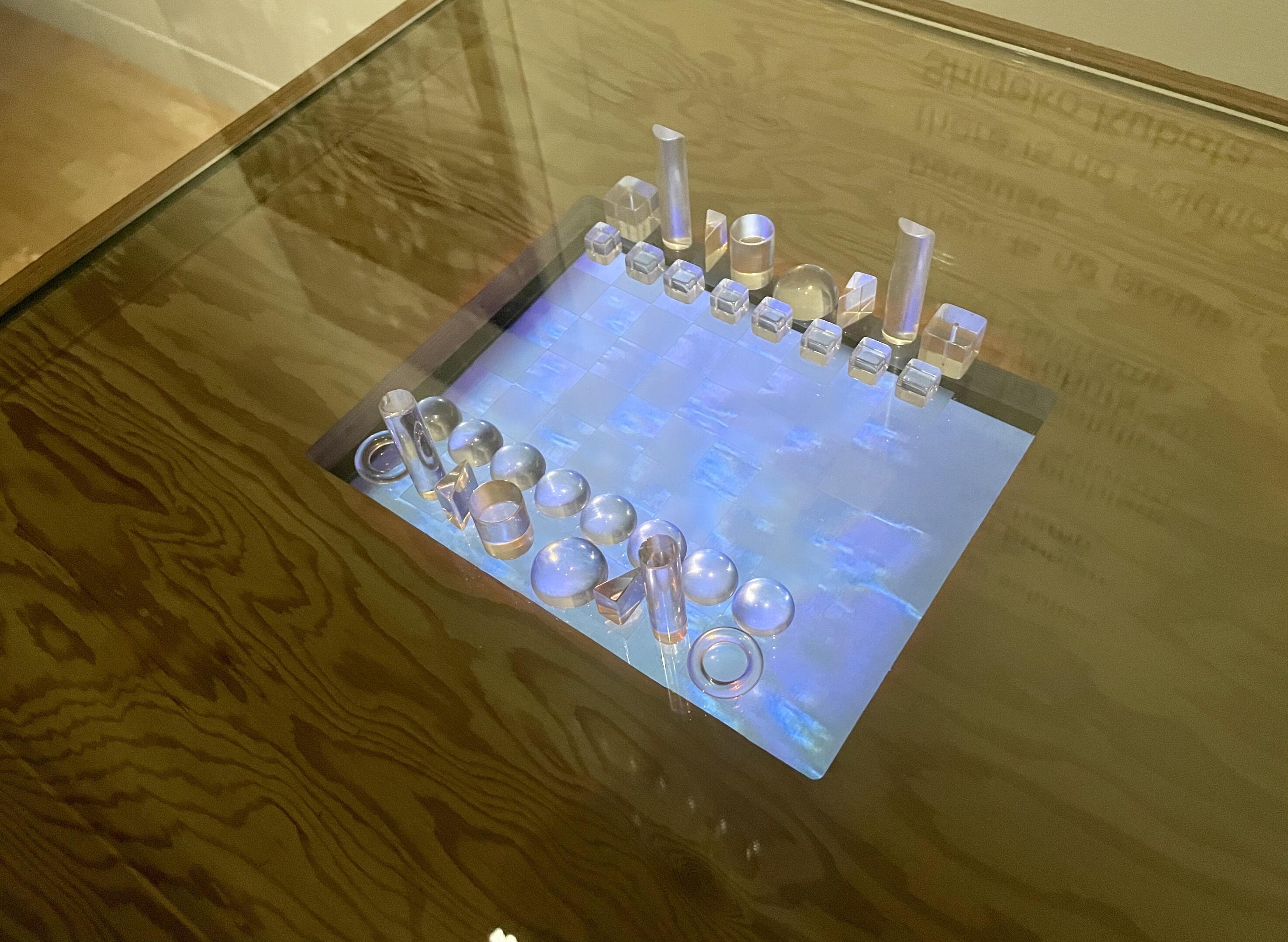

ヴィデオ彫刻の初期において重要な作品は、マルセル・デュシャンの芸術を独自に解釈した「デュシャンピアナ」シリーズだろう。

さらに久保田の関心はエコロジーへと向かい、《三つの山》(1976–79/2020)、《河》(1979–81/2020)といった代表作が誕生。1980年頃から制作されたヴィデオ彫刻は、水とモーター、プロジェクションと光といった要素を存分に使うことで作品に動きを取り入れ、空間や時間の感覚を拡張させていく。水によって生み出される動きや音、角度によって異なる視覚的効果など写真ではなかなか伝わりづらいので、ぜひ実物を多くの人に鑑賞してほしい。

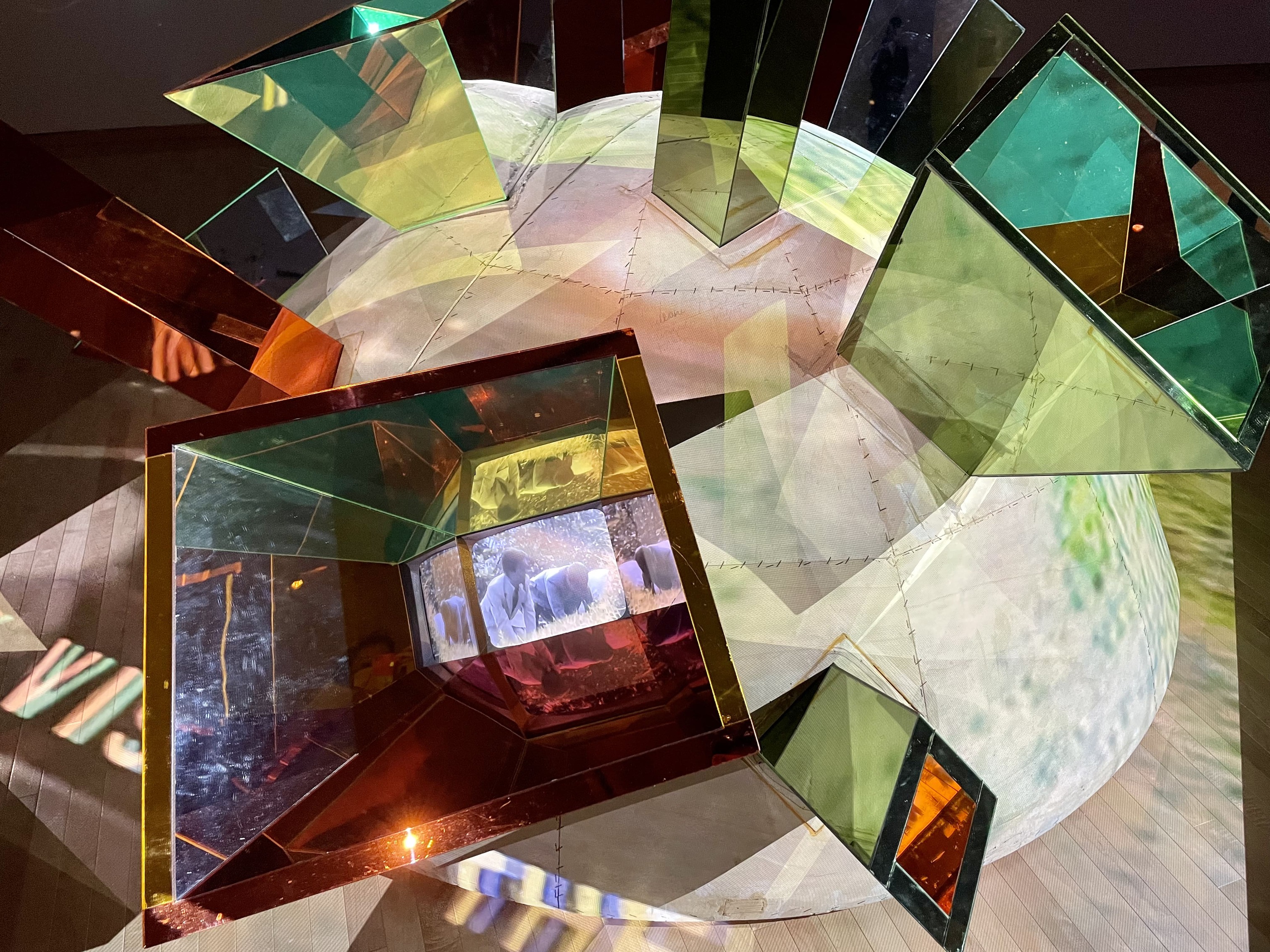

本展のハイライトは、《ナイアガラの滝》(1985/2021)、《スケート選手》(1991–92)、《韓国の墓》(1993)が置かれた展示室だろう。天井高のある広い空間いっぱいに、それぞれの作品が放つカラフルなリフレクションが舞い、とてもダイナミックで美しい。映像と光が刻々と変化することから想起させられる万物の流動性や、自然の雄大さ、アジアの死生観などが重層的に重なり合う。

そして久保田の芸術と人生を考えるうえで欠かせないのが、ナム・ジュン・パイクの存在だろう。公私をともにしたパイクから、久保田は大きなインスピレーションを受け続けてきた。《韓国の墓》(1993)は、1980年代にパイクが久しぶりに故郷・韓国を訪れ、墓参りをする旅に同行した際に撮影した映像を、同地の伝統的な墓を模した彫刻の中に配した作品だ。

最終章の「芸術と人生」では、病に倒れたパイクが、病院で若い女性に介助される姿をユーモラスに描いた《セクシュアル・ヒーリング》(1998)が展示されている。

久保田は1991 年にニューヨークのアメリカン・ミュージアム・オブ・ザ・ムービング・イメージで開催された美術館での初個展によってキャリアの頂点を迎えたものの、96 年に夫のパイクが脳梗塞で倒れたことで、作家活動の中断が余儀なくされた。障害のある夫を全面的にサポートし、2006年にパイクが亡くなった後の10年間は、自らも病と闘いながら、パイクへの愛をテーマにした作品を制作した。

久保田にとって芸術の師であり、協働者であり、最愛の伴侶でもあったパイク。その存在は久保田の芸術を発展させると同時に、彼女を「妻」という役割へと還元し、芸術家としての存在感をその影に潜ませてしまうこともあったかもしれない。久保田とパイクの関係について考えると、簡単には割り切れない、人生の複雑さへと思いを巡らせずにいられない。

なお、展覧会公式カタログには、4名の担当キュレーターの論文のほか、久保田のインタビューや、周囲にいたアーティストたちの証言などが収録されている。その先駆性・独自性に比して、十分に評価されてきたとは言えない久保田。その調査研究を大きく前進させる本書も、展覧会と合わせてぜひ手にしてほしい。

*──「久保田成子オーラル・ヒストリー 2009年10月11日」

http://www.oralarthistory.org/archives/kubota_shigeko/interview_01.php

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

「Tokyo Art Beat」編集長