川田淳「終わらない過去」レビュー

私が主張したいのは、不道徳な芸術の危険が深刻であればあるほど、それが与えてくれる代償もまた大きいということである。ようするに、私は不道徳な芸術を礼賛したいのである。(ダニエル・ジェイコブソン「不道徳な芸術礼賛」(西村清和監訳『分析美学基本論文集』(2015年、勁草書房)所収)

誰しも心の中に「終わらない過去」を持っている。

川田淳は、一つの出会いをきっかけに、二つの「終わらない過去」を結びつける行動に出る。今回発表された映像作品は、川田本人の行動を追ったセルフ・ドキュメンタリーに近い構成で編まれている。まずは、作品の流れを確認しよう。

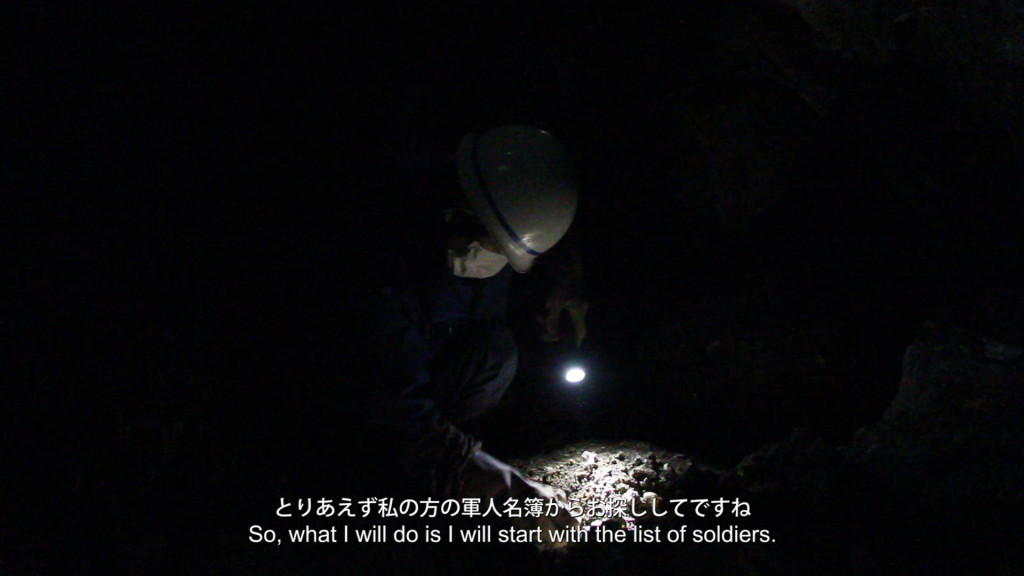

川田は、無償で沖縄の遺骨や遺留品を収拾している国吉勇さんのもとでボランティアをしていた。そこで、名前が彫り込まれた定規(ものさし)の存在を知る。川田はこの定規を遺族の元へ届けることにした。まず、沖縄の慰霊碑「平和の礎」で名前を探す。ところが、その名前が見つからなかったため、沖縄県の役所から靖国神社まで、様々な機関へ問い合わせの電話をかけまくる。映像作品は全編、電話の音声と、その背景で流れる沖縄の風景で構成されている。川田を含め、電話をしている人の姿がスクリーンに映し出されることは一度もない。さて、都道府県管轄の従軍者名簿から、定規の持ち主は日本軍兵士として沖縄戦に従軍していたが、戦争を生き抜き、故郷に帰って子どもや孫を授かっていたことが判明する。当の本人はすでに死亡していたが、その妻、娘、孫娘が、川田の電話に対応することになった。川田は、定規を遺族に「手渡す」ことを強く希望する。しかし、遺族はあくまで「着払い」での受け取りを希望する。何度か電話をやりとりしたあと、ついに川田は遺族と直接電話で話すことを拒否され、役所の担当者が仲介することになった。それでも、結果は変わらず遺族は「着払い」を希望し続ける。役所から、定規の発見者であり現在の所有者である沖縄の国吉さんに電話が入る。国吉さんは川田が手渡しで届けるのであれば、定規を譲るというが、「着払い」での受け渡しは拒否する。結果、定規は遺族の手元に渡ることはなかった。おそらく、今後も永遠にないだろう。国吉さんは今日もガマに入り、遺骨、遺留品の収拾を行っている。その様子がスクリーンに映しだされ、映像は終わる。

この作品をめぐって、沖縄について語ることは倫理的に間違っている。なぜなら、わたしたちがその関係性にコミットできないことを、川田自身が体現しているからだ。遺品を届けるという正義感に駆動されて、当事者である沖縄県民の国吉さんと日本軍兵士の遺族を仲介しようとする。作品の中で、川田は沖縄と本土をつなぐメディウムとして、自らを位置づけている。しかしながら、彼は当事者に拒否された。この作品でもっとも生々しく現れているものは、自身の存在の暴力性である。川田さえいなければ幸福な関係がありえたのではないか。わたしたちは自らの存在を川田と重ね、その存在に罪悪感を覚える。卑近な例でたとえれば、恋愛相談に勝手に介入してくるおせっかいな友だちのような存在だ。それが恋愛相談ならばまだ許せるかもしれないが、生死をめぐる戦争とその歴史や記憶が関係している以上、本来踏み込んではならない場所に、川田が、そして作品を鑑賞するわたしたちが、ずかずかと侵入してしまっていることは否定できない。よって、この作品をめぐって沖縄についての政治的問題を語るという不道徳な行為を、川田が前もって示している以上、再びわたしたちが重ねることはできない。

ここで、わたしたちは確認せねばならない。川田は不道徳であると。

川田の不道徳性は作品の中で散見される。耐え難い内容だが、作品理解のために必要なのでしばらくお付き合いいただきたい。

定規の存在を知った当初、川田はそれが兵士もしくは市民の「遺品」であると思っていた。つまり、持ち主が死亡していると思い込んでいた。それは作品の中で、明確に現れている。様々な機関に電話をしていく中で、ついに持ち主の存在が確認され、1980年代に軍事恩給が申請されていたことを電話で知ったとき、あろうことか、川田は大変なショックを受ける。「ああ・・・そうですか・・・。」言葉を失うほどのショックを受けているのだ。定規の持ち主は戦争を生き抜いていたのである。喜ぶべきことではないか。人間としては喜ぶべきだ。自然に反応すれば、定規の持ち主に会える可能性もできたのだから、歓喜の声を上げてもよいくらいだ。ところが、川田は落胆する。なぜなら、この作品を制作するアーティストとしての川田は、「戦死者の遺品」をめぐる物語を想像していたからである。そして、その物語が破綻したことに落胆している。川田は、人間であるよりも先に、アーティストとして落胆しているのだ。つまり、人間性よりも作家性が先行している。なんと不道徳なことだろう。人間性を忘却し、作家性を優先するなんて。それどころか、川田は自らの作家性を、沖縄戦についての記憶を持つ当事者に仮託しているのだ。換言しよう。川田は、作家としての物語を、定規をめぐる当事者に押し付けている。わたしは、人間性を忘却し、他者に作家性を押し付ける川田を糾弾する。

まだまだ、いくらでも彼の不道徳性を指摘できるのだが、不愉快きわまりないので、あと一点を確認するだけに留めておこう。

定規の持ち主のご遺族(中年と思しき娘さん)は、その画像を見たときに、「これはすぐにおじいさんのものだと分かった」そうである。定規に鉄筆で彫り込まれた繊細な字体が本人のものであると確信させたそうだ。電話の最中、娘さんは持ち主である父親の思い出を語り始める。戦争から生還したあと、彼は昼は農業を、夜は線路の枕木を交換する仕事などをしていた。非常に無口で、隣の畑でどんな肥料が使われているかすら尋ねることができなかった。そんな無口な彼が戦争について饒舌に語るはずもない。彼は生き残った。そして、娘を育てた。おそらく寿命を全うしたのだろう。娘さんは何を語ったのか。彼女は、彼女自身の「戦争体験」を語ったのである。彼女は、父親を通して戦争を体験した。それは彼女にとっての「終わらない過去」であり続けている。いちいち、川田に押し付けられるまでもなく、彼女にとって、いまでも父親の記憶を持って生きている現在が、「終わらない過去」として継続しているのだ。その話を聞いても、川田はどうにかして、定規を手渡そうとする。そのたびに、娘さんは「着払い」を希望する。なぜ、「着払い」なのか。娘さんは定規を自分の手元に置いておきたい。彼女は彼女にとっての「終わらない過去」を引き受けることを宣言しているのだ。それが「着払い」という手段である。そこにメディウムとしての川田は必要ない。必要なのは郵便配達人だ。

ところが、川田は何度も、遺族と役所の担当者に、定規には「大切な何か」が宿っているから、郵送などできないと説得を試みる。まるで、その「大切な何か」を知っているのは自分だけだと言うかのように。川田に見えているものは「過去」でしかない。当事者の心の中では「終わらない過去」としていまも継続しているのに、川田は遠い「過去」を自分勝手な解釈で物語化し、それを「終わらせたくない」という自らの欲望のために「手渡し」という手段を通して遺族に押し付けようとしているのだ。川田にとっての「終わらない過去」は何だろうか。川田の親族は戦争を体験していないのだろうか。川田は自身の「終わらない過去」を無視している。彼がまず見つめるべき、引き受けるべきは、彼自身の「終わらない過去」である。それに盲目なまま、素朴で、生活感のある、生々しいリアリティをもった、深い沈黙の記憶ととも生きている他人の「終わらない過去」を勝手に読み替えようとしているのだ。これが人間として許されるだろうか。わたしは川田を許せない。

しかし、わたしはこの作品についてこんなにも言葉を紡いでいる。ここまで書いてもまだ語るべきことが残されているという感覚を持つ。したがって、この作品を芸術作品として高く評価していると認めざるを得ない。人間としては、わたしは川田淳を拒絶する。しかし同時に、この作品を制作したアーティストとしての川田淳を素晴らしい作家として評価しなければならない。

この作品を見て、政治を語るものは、みな偽善者である。

この作品を見て、嫌悪感を覚えるものは、みな倫理的である。

この作品を見て、笑うものは、みな自然である。

この作品を見て、芸術を語るものは、みな不道徳である。

川田淳個展「終わらない過去」 Jun Kawada “Endless Past”

会期:2015年11月13日(金)〜 11月30日(月)

会場:東京都中央区日本橋浜町3-31-4-1F

http://owaranaikako.wix.com/junkawada