一枚の銅板から形づくる:玉川堂

新潟県燕市は、金属の土地である。ここは、古くから材料と道具に恵まれたおかげで、金属加工でその名を全国に馳せてきた。中でも、その美しさから、国内のみならず海外からも評価を得てきたのが鎚起銅器(ついきどうき)だ。美術工芸品としても扱われるこの銅器が生まれたのは、およそ200年前の江戸時代後期。そんな鎚起銅器の魅力を「今」に伝えたいと普及に勤しむメーカーがある。創業1816年の玉川堂だ。同社は、2004年(平成16年)からJapanブランド事業に参加、燕の他メーカー数社と共に金属食器の「enn(えん)」ブランドを起ち上げ、海の向こうにその目を向けた。結果は、海外からの引き合いが急増。同社7代目の玉川基行(たまがわ・もとゆき)氏とennのプロデュースを行う明道章一(みょうどう・しょういち)氏に話を聞いた。

取材:山本玲子。編集:鈴木隆文

Q: 玉川堂には長い歴史があるようですが、その成り立ちについてを教えてください。

A: 玉川:もともと燕の金属加工は、和釘づくりに端を発すると言われています。江戸時代初期の話ですね。近くの弥彦山が銅山だったため、そこから優良な銅が産出された。燕が銅器産地として確立できたのは、そうした好環境があってのことです。鎚起銅器の製法は、仙台の渡り職人から、私どもの初代・玉川覚兵衛に伝えられたと言われています。そこから始まる長い歴史はありながらも、実は、鎚起銅器業界は一時的に壊滅状態に陥ったこともあったのです。それは第二次世界大戦によって、銅が入手できなくなったためでした。それを復興させたのが、同社の5代目の玉川覚平という人物。彼が戦後に行ったのは、全国に離散した職人を燕に呼び寄せて、鎚起銅器業界を建て直すことだったのです。そんな流れもあってか、私どもの製作技術は文化庁と新潟県より「無形文化財」の指定を受けています。私どもの歴史的な価値は技術だけではなくて、実は、建物にもある。文化庁の「有形文化財」にも登録されているんですよ。

Q: 鎚起銅器はどのような工程でつくられるのでしょう?

A: 玉川:まず、銅板を木槌で打ち起こし、皿状にします。銅板の厚みは1.2ミリ。その後、鳥口(とりぐち)という鉄の棒に銅器を引っ掛け、わずかに銅器を浮かせながら少しずつ動かし、金鎚で叩いていきます。すると銅が縮み、器状に形づくられていきます。ただ叩く際には、寄ってしまうシワを重ねないように叩くことが肝心です。それから鎚起銅器で重要な工程に「焼き鈍(なま)し」というものがあります。硬くなった銅を火炉で熱して素材を柔らかくして、形をつくりやすくするのです。この「焼き鈍し」工程を幾度も繰り返すことで器は成形されていく。器が完成するのは、全体の美しい曲線を金鎚で整えた後のことです。ときに製品によっては、そこからさらに彫金(銅を削って模様をつける)を施すこともあります。そして、最後に着色を施します。これら全ての工程には、約1週間もの時間を掛けます。

Q: それにしても、たくさんの金鎚や鳥口がありますね。

A: 玉川: ここには、約200種類の金鎚、それから約300種類の鳥口があるんです。これだけ種類があるのは、つくりたい形に合わせて、道具を変える必要があるためなんですね。職人たちは、道具を使い分ける。例えば、ひと口に湯沸かしを製作すると言っても、そのために用いる鳥口の数は約20~30にものぼります。もちろん鳥口自体も職人自作の道具です。中には、約200年前の、創業当時からの鳥口も存在するんですよ。職人たちの作業を見て、多くの人が目を留めるのは「上がり盤(ばん)」という台座ではないでしょうか。これは作業用の台座であると同時に、鳥口を差し込んでおくという機能が備わっています。けやきの丸太なので、材質が硬く、さまざまな鳥口を同時に差し込んでセットしておくことができ、効率的に作業が進められる。その上、ぐらつかずに安定しているという具合です。

Q: 平面の板から立体をつくるのには、まさに匠の技が必要なんでしょうね。

A: 玉川:ひとりの職人が一から全ての技術を修得するには、約20年から30年の時間が掛かります。特に、私どもは分業制を取っていないから、ひとりの職人が最初から最後まで責任をもってひとりの職人が最初から最後まで責任をもって製作しています。最初の難関は、銅板を縮めていきながら立体にしていく工程でしょう。思うように銅は縮まらず、逆に伸びてしまったりする。それが熟練することで、湯沸かしを一枚の銅板から継ぎ目なしで成形することができるようになる。若いスタッフにとっては、長い道のりです。最初は、ぐい呑みやカップなどシンプルな形状の製作からはじめてもらっています。若いスタッフたちもみんな必死です。だから私どもでは、彼らの育成を考えて、仕事後や休日も彼らに工場を開放しているんです。すると、彼らは日夜銅器を叩く。鎚起銅器の技術を一日でも早く習得したいと思っているんでしょうね。

Q: 高度な着色の技法も玉川堂ならではのものだそうですね。

A: 玉川:私どもの表現の特徴は、表面の錆の美しさにあります。銅の表面に錫を焼き付けて、硫化カリウム液等の天然の液に浸すと味わい深い色がつく。その上に鑞を塗って艶出しをするんです。この着色法は、やり方によって多彩な着色が施せる。液の混合の割合や煮込み時間を変えると色合いが変化するんですね。この製法は私ども独自のもので、世界中でもこの技術ができるのは私どもだけなのではないでしょうか。

Q: 銅器メーカーから見た「銅器の良さ」とは、どんな点にあるとお考えですか?

A: 玉川:きれいな水、まろやかなお茶、そしてまろやかなお酒が飲める点でしょうね。銅には殺菌作用があり、水が浄化されます。また、銅の急須や銅のぐい呑みは、銅イオンの効用によってお茶、そしてお酒をまろやかなものに変えてしまう力がある。私どもが百貨店などで行っている展示販売会などでは、銅の急須やぐい呑みで試飲会をするのですが、その違いはもう明らかなものです。それと、銅器の魅力をもうひとつ言えば、使っていくことで光沢が増し、円熟味を帯びて味わい深くなっていくことでしょうね。でも、そのためには空フキンをかけなければいけませんけどね。

Q: では次に、玉川堂が参加しているJapanブランド事業についてを教えてください。

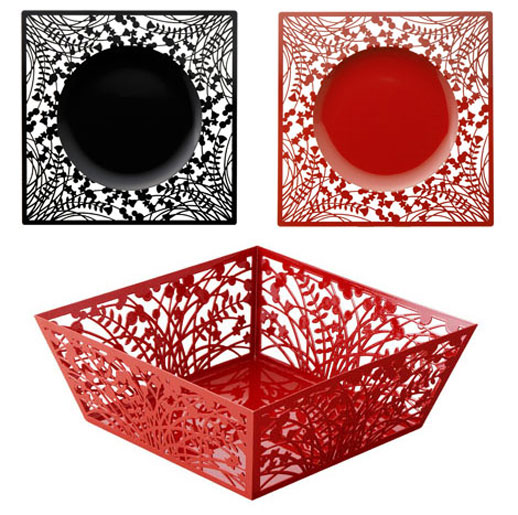

A: 玉川:「enn(えん)」というブランドで製品をプロデュースしています。参加しているのは、燕にある金属加工のメーカー6社。これら6社をプロデューサーの立場からまとめるのが、燕を拠点にする製品企画会社キッチンプランニングの代表で、今日もここに同席してもらっている明道章一氏です。デザインについては、グラフィックデザイナーの左合ひとみ氏に依頼して開発を行っています。海外に向けて発信しようと考案したのは「Japanesque fusion(ジャパネスク・フュージョン)」という食文化をベースに据えたコンセプトです。具体的には、2種のシリーズを展開しています。ひとつは表面に漆を塗布した金属食器。そしてもうひとつがシンプルな鎚起銅器です。

明道:日本の食文化は今や世界を席巻しています。フレンチにおいても和食の技法や食材が普及してきている。そんな中で、「和の要素を採り入れた料理に合う器がない」というトップシェフたちのニーズがありました。ennの製品はそうしたニーズにばっちりはまり、我々の提案が受け入れられたのです。例えばジョエル・ロブションに漆シリーズのカトラリーを見せたところ、一目で気に入り、今では彼のセレクションとしてパリの店舗やレストランで取り扱ってくれています。

Q: 確かに漆シリーズは、インパクトが強いですね。

A: 明道:強いインパクトが与えられたのは、プロダクトデザイナーではなく、広告も数多く手がけているグラフィックデザイナーにデザインを依頼したからだと思います。プロダクトのことや地元のことをあまりにもよく知っている人では、決してこういうデザインにはならなかったでしょうね。よく分からない人がデザインしてこそ、こうした斬新な発想が出て、評価も受けられたのではないでしょうか。ちなみに金属に漆を塗る工程を担当したのは、同じ新潟県内の塗装メーカーです。いろいろ調査してみて、漆を定着させるには金属の表面処理が重要で、その観点からすると、県内のメーカーが技術的にもコスト的にも世界一だということがわかったんです。当初は他県の漆産地とのコラボレーションも考えたのですが、コスト的にも技術的にも難しかった…。

Q: 伝統産品ではなく工業製品に近づけようという試みですね。

A: 明道:そうですね。産業とまではいかないにしても、ようやく量産できる体制にはなってきました。今までのennプロジェクトでは、ある意味フラッグシップ的な製品の開発を行ってきたんです。手づくりの手法を活かし、他との差別化を明確にし、ブランドをリードするような製品の企画ですね。でも、次のステップは、これを産地に根付かせるということです。既に海外でも高い評価を得ている鎚起銅器も、やはりその値段は高い。作業が多い分、当然そうなってしまうわけです。しかし産地をネットワークすれば、状況は変ります。プレスなど機械的な要素も採り入れ、複合的製品をつくったらどうでしょう。実際に、今、玉川堂が窓口になることで、燕銅器工芸組合などと連携を取りながら製造できるような仕組みが出来つつあるんです。

Q: 製造の仕組み自体をより良い形にしていくのは、重要なことなんでしょうね。

A: 明道:もう一つ重要なのはつくり手と買い手の価値観のマッチングです。いくら自分たちがすごいと思う商品を作っても、市場のニーズとマッチしなければ意味がありません。これは流通の仕組みにも関わってくることです。玉川堂では、ひとりの職人が全工程を担当し、なおかつ小売店の現場に行って売る。お客様の考え方や意見をダイレクトに吸収して、それを次の商品につなげるというダイレクトマーケティングが自然と実現しているのです。それをやるために7代目は、中間の流通を排し、小売店との直接のやりとりに切り替えました。それは非常に大きな決断だったと思いますし、時間がかかることでもあると思います。でも、ブランドを築くということは、ものをつくるだけではなく、製造や流通の仕組みをつくることでもあります。だから、玉川堂が行ったやり方は、ennプロジェクトにも採り入れることができ、実践していくことができる、私たちはそう考えてプロジェクトに取り組んでいるんです。

玉川堂、新潟県燕市中央通2-3064

A Word from a Regional Project Participant

燕商工会議所を通じて参加しているJapanブランド]事業は、今期で5年目となります。最初の1年は市場調査とコンセプトメイクに終始しました。参加企業に「ブランドとは何か」というところから考えてもらい、共通認識をもって本気でやる気のある企業が残りました。現在関わっている企業は10社くらいですが、特にメインとなって取り組んでいるのは玉川堂をはじめとする3社です。

事業に際して我々は、まず「enn」というジャパニーズモダンをコンセプトとしたテーブルウェアのブランドをきちんと作ってから、次に地域ブランドとして展開する戦略を立てました。金属洋食器はもともと日本のものではないので、日本発ブランドとして発信していく際には日本的な要素を入れなければいけない。そこで金属に漆を塗るというアイデアが出てきました。これはジョエル・ロブションをはじめとする料理界のトップシェフにも認められ、5年目にして食文化の市場における新しい位置づけがなされる程度まで評価されてきたのではないかと考えています。海外の著名レストランで導入されているほか、国内のほとんどの大手百貨店でも取り扱っています。また欧州の高級ファッションブランドや化粧品メーカーといった異業種からも「一緒に何かを作れないか」といった引き合いがあり、より裾野を広げるために今後どうしていくかを検討しているところです。これまでの5年は、簡単には真似できないような手作りによる圧倒的な差別化で、完全なフラッグシップを打ち出してきましたが、ある程度拡販できる目処も立ってきたので、これからは販売や流通の仕組みも整えながら産地全体を視野に入れたものづくりを進めていきたいと考えています。