マグナム・フォト東京支社創設20周年記念写真展「50の情熱」<br />展示作家 クリス・スティール=パーキンス氏 来日インタビュー

写真の歴史を語る上で、マグナム・フォトの存在を欠かすことはできない。ロバート・キャパやアンリ・カルティエ=ブレッソンらの20世紀を代表する写真家によって1947年に設立されたこの組織は、写真家自身が株主となって、写真界が様々な問題に直面している現在においても自分たちが理想とする写真活動を可能にするために積極的な取り組みを継続している。マグナム・フォト東京支社創設20周年という節目に、リコーフォトギャラリーRING CUBEで所属写真家50名全員の最新作品を展示するという前代未聞の試みが注目を浴びている。今回、展示作家の一人であり、過去にマグナム・フォトの代表でもあったイギリス人写真家クリス・スティール=パーキンス氏にお話しを伺った。

——写真を撮り始めたきっかけは何だったのでしょうか?

大学に通っていた頃に心理学の勉強をしていたんですけど、それほど難しい教科でもなかったので、ほかのことをする時間がたっぷりとありました(笑)。なので、学生新聞のために写真を撮ることにしたんです。いわば趣味だったんですけど、学生新聞とはいえ、ある時はラグビーの試合の写真を、その次の日にはポートレートやら演劇の写真を撮ってくれという依頼がきたりして、その都度ちゃんとしたものを用意しなくてはならないわけですから、非常にいい訓練になりました。

——では、ほとんど独学で学ばれたんですね?

本を買ったり、有名な写真家の写真を見たりはしましたけど、基本的にはやりながら覚えていきました。第一、当時は写真学校なんていうものもありませんでしたしね。本当に趣味のようなものだったんです。それに学生新聞には、美女特集なんていうものもあって、かわいい学生と知り合えるいいきっかけでもありましたしね(笑)。

——趣味が仕事になったということですね。その経緯について教えて下さい。

まあ、今でも趣味のようなものなんですが…… 当時は、『Life』や『Paris Match』、そしてイギリスでは『Sunday Times』のような雑誌で十数ページもの力の入った写真特集がしばしば組まれていました。そこでは本などでは見られないアメリカや他の国の写真家の作品も見ることができて、私はいつもそれらに胸を踊らせていたんです。リー・フリードランダー1 、ウィン・バロック2 、マイナー・ホワイト3 のような私とはスタイルが全く違いますが大きなインスピレーションとなった写真家の作品ともそういった雑誌を通して出会いました。

当時の雑誌に掲載されていた写真は本当にエキサイティングなものだったんです。そのおかげで写真を撮るということが、女の子を追いかけるのに便利なだけでなく、いろいろな手法で自分を表現するというようなことにも使えることに気づいたんです(笑)。あとは、写真という手段を使って世界を「探検・研究」することができる。それこそが私がやりたかったことなんです。依頼された仕事だけをするような写真家にはなりたくありませんでした。当時の雑誌で発表していた写真家たちのように強い作家性をもった作品を作りたかったんです。

——「研究」する対象というのはどのように選んできたのですか?

選んできたというよりもたまたま出会ってきたと言ったほうが正しいかもしれません。偶然触れた何かに突然捕らえられて、自分がそれに興味を持っているのに気づくんです。例えば、初めて出版した本『The Teds』4の時も、たまたま依頼されたある一日の仕事がきっかけでした。帰り道に「何だったんだあれは?あんなの今まで見たこともない。変なやつらだ……もうちょっと見てみたいな」と、その日、同行したライターと話し始めてから、結局2年半も追い続けたんです。もちろん最初は本をつくろうなんていうことも考えていませんでした。

——今振り返ってみて、何が自分をテッズに惹きつけたんだと思いますか?

これは私が撮るほかの写真にも繋がることですが、それについて私が何も知らなかったということだと思います。写真を撮るというのは小さな宇宙を探検することなんです。それは、どこか違う国であれイギリスであれ関係ないのですが、自分が知っているようで実は全く知らない。そういった物事に惹かれるんだと思います。

これは、今取り掛かっているプロジェクトについても言えることです。100歳以上の人の写真を撮るというものなのですが、その発端は今一番増加している人口のグループに属する人たちが、いったいどういう生活をしているのか、何を考えて生きているのかを知りたくなったからということでした。私は今自分が住んでいる世界についてもっといろいろと知りたいんです。

——その部外者としての好奇心は、一方で相反する感情として作品に表れているようにも感じます。被写体に感情的に接近しながらも、一方では常に少し距離をとったアイロニックな視点も内包している。

私が撮る写真は大きく二つに分けることができます。ひとつは人と深く関わるもので、 もうひとつはより美学的で、劇場のように人をひとつの劇の要素として使うものです。私はそのふたつを常に行き来しています。物事は、大抵明確ではないんです。私たちのそれらに対する感情も、(白黒をはっきりとせず)様々なグレーの色合いを見せます。私は、それを白黒はっきりさせようとしないでそのまま提示するのが好きなんです。色々なヒントを残して見る人に自分が興味のある要素を見つけてもらって、そこから自由な連想をしてもらう。まあ、そうするにはまずは効果的に見る人の気を引く必要があるわけですが。

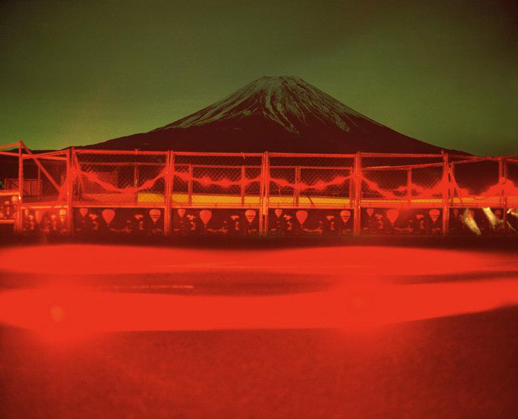

——日本についての本を2冊出版されているように、日本へ強い興味を示されているようですが、なぜ最初に選んだ題材が富士山だったのでしょうか? これは安易で情緒的な異国趣味だという批判を受けそうですが。

だからこそ選んだのかもしれません。もともと富士山の象徴性に興味があったことは確かですが、もちろんそれが世界でも最も多く被写体になっているものであることは知っていました。なので図書館に行って、まずはどのような写真が撮られてきたのかを調べてみたんです。するとそのほとんどが神秘主義的というか、悪く言えばキッチュで、富士山を人との関係の中での一つの場所として捉えているものがあまりなかったのです。あるとすれば、それは写真ではなく、葛飾北斎の版画などで見ることができました。なので、私は富士山をあくまで一つの焦点として用いて、そこから日本の社会を捉えようとしたんです。富士山は確かにすべての写真にさまざまなかたちで表れていますが、本当の主題は日本の社会なのです。

——他の人が今までやっていないことをやるというのは、先ほどおっしゃった「作家性」ということに関わると思いますが、その考え方がマグナム・フォトへの加入に繋がったのでしょうか?

当時はそういう答え方は多分しなかったでしょう。その頃は、単純に海外に行っている時などにフィルムを手配してくれたり、撮影の依頼を仲介してくれたりする存在が必要で、他にもマグナムと似たようなグループはあったのですが、マグナムのように一貫として高いクオリティの作品を次々に生み出しているグループはなかったので所属したいと思ったんです。ですが、今考えるとマグナムに所属する写真家の作家性に惹かれたというのはやはり大きな要因だったと思います。

ほとんどの写真のエージェントは、とは言っても現在ではほとんどが潰れてしまっているのですが、いまではどこかほかの会社に所有されていて、写真家はその会社の利益を生み出すための道具に過ぎない状況です。それに対してマグナムは所属している写真家たち自身が株主で、写真家たちがやりたいことを可能にするために組織があるんです。だからこそ、依頼されて仕事をするだけでなく、企業側が誰々が撮った写真だからそれを使わせて欲しいというような構図が可能になるんです。

——来年で写真家として活動され始めて40年になるわけですが、写真の激動の時代を最先端でずっと見つめてきた写真家のひとりということになると思います。まずはご自身の写真に対してのアプローチに変化があったのか聞かせて下さい。

もちろん大きな時代の変化があったことは認めざるを得ません。しかし、私の表現の核となるものは意外と変わっていないのかもしれません。私はつねに撮影した写真を用いて本を制作することを念頭に置いてきました。現在確かに、キンドルやiPadのような電子機器も普及してきてはいますが、未だに印刷された本のコンセプトをそのまま翻訳したものになっていると思います。そういった意味ではあまり変化はありません。

——では外部環境の変化についてはどうでしょう? 写真というよりもイメージ全般の流通、享受のされ方は、ここ数十年で根本的に変わりました。

最も大きな変化はふたつありました。まずはもちろんデジタル化で、これについて話し始めたら何日もかかかってしまうのですが、写真家の数も流通する写真自体の数も飛躍的に増えて、写真を見る方法もより多くなり、写真自体が一つのユニバーサルな言語になったというのが一つの大きな特徴です。

もうひとつの大きな変化は、メディアでの写真の扱われ方です。『Life Magazine』の廃刊はひとつの象徴です。ニュース雑誌は衰退してきています。今では、社会的なドキュメンタリー写真を中心とする雑誌はほとんどなく、掲載されるのはパーソナリティやライフスタイルに関する写真ばかりです。この直接的な結果のひとつが撮影旅行に出るための資金を調達することの難しさです。私が駆け出しの頃だったら、2ヶ月間アフガニスタンに写真を撮りに行きたいと思ったら、写真を撮ったら売れることがわかっているし、大抵ほかの依頼もくるからお金のことを考える必要はありませんでした。今ではその資金を集めるなんていうのは夢物語です。

ただ悲観的ばかりになる必要はないと思います。例えばiPadなどの台頭で新しい収入の経路が生まれるかもしれない。実際に私のところにもiPadのアプリケーション関連の依頼がくるようになりました。

——今おっしゃったような問題はジャーナリズム界にも当てはまることで、現在の形でのジャーナリズムは途絶えるだろうと考える人もいます。写真界はどのように変化していくと思いますか?

たくさんの人が水晶玉を見つめるかのように未来を言い当てようとしてますが、それは難しい問題ですね。例えば、ルパート・マードック5は、彼が築き上げたメディアの帝国に課金制度を導入しようとしています。もしそれが成功したらインターネットでうまいこと機能するシステムのひとつのモデルになるかもしれない。私はマードックを必ずしも好きじゃないですけど(笑)。

マグナムとしてもこのような新しい状況に飲み込まれないで対応していけるようにさまざまな取り組みをしています。例えば、収益化のひとつの方法として、ウェブ上での存在感を高めて、特定のコンテンツへのアクセスを有料化するというようなことを考えています。いずれにせよ、悲観的にならないで、いろいろと試していくことが必要ですね。

——画像の氾濫に懸念を示す声はしばしば聞かれますし、従来では考えられない程多くの写真や画像などのイメージの中でわたしたちは生きています。一般の人のイメージとの接し方という観点からはどうですか?

写真の爆発的な増加についてよく否定的に語られますが私は必ずしも賛成ではありません。それだけ多く写真に触れているため、良い写真と悪い写真をより意識的に見分ける力がついているはずです。そして写真を見るという体験から何らかの意味のあることを得るという能力も格段に上がっていると感じています。

——今日も展覧会で多くの若い学生が見かけましたが、これから写真を目指す人に何かアドバイスはありますか?

とりあえず、非常に厳しい世界に入ろうとしていることは知っていたほうがいいです。私が学生だった頃は、イギリス全土で写真のコースをもつ大学は2つだけでした。今では、200以上あります。それぞれに約30人の学生がいるとすると、競争が激しいのは誰の目にも明らかですね。これだけ写真に興味を持っている学生がいるのは、例えばマグナムの写真家たちの作品などに興味をもってくれる人が増えるかもしれないということでうれしいのですが、あまりに数が多すぎるとさまざまなバランスが崩れてしまう危険性があります。インターネットを使って新しいマイクロ・ストックの方法などが生まれていて、写真家として生きていく新しいやり方の可能性はもちろんありますが、まあ、本当に厳しいですよ。

——最後に日本の読者に対して一言お願いします。

日本が本質的にほかの国と違うとは思っていないですし、日本全体を一緒くたに語るのもちょっとおかしいのですが、ひとつ気付いたことはあります。こんなことをいうと石でも投げられてしまうかもしれませんが(笑)。日本には70年代頃から社会や外の世界、日本人の生活などに目を向ける写真家たちが大勢いました。でもそういう写真家は現在ではほとんどいなくなってしまったように感じています。

日本人の作品でよく見かける写真は、非常に狭かったり、個人的な世界を注視する作品です。今では、日本人自身より私のような外国人のほうが、日本という社会の写真を多く撮っているような気さえします。私にはなぜ日本の人たちが外の世界への関心を失ってしまったのかがわからないのです。ニュースなんかを見ていても本当にどうでもいいことについて延々と報じています。世界は実は結構面白いところですから、もうちょっとそっちに目を向けてみてもいいんじゃないかなとは思います。

——どうもありがとうございました。

1 60〜70年代に活躍したアメリカ人の写真家。日常の風景をパーソナルな視点から切り取る手法はその後の写真家に多大な影響を及ぼした。

2 50年代の森等の自然の中に子供や女性のヌードを配置した写真が有名な、アメリカ西海岸を代表する写真家。

3 アメリカ写真の伝統を受け継ぐと同時に、自らの内面世界を神秘的とさえ言われる手法で描き出し、新しい写真の可能性を示した写真家。

4 テッズとはテディ・ボーイズの略でエドワード朝のダンディ等に触発されたファッションが特徴的な、1950年代にロンドンを中心に一大旋風を巻き起こしたサブカルチャーに属する若者たちのこと。スティール=パーキンス氏は、彼らを2年半の間追い続け、その結晶を違った観点を導入するリチャード・スミス氏の文章とともに一冊の本にまとめた。

5 タイムズ、20世紀フォックス、フォックステレビジョン等の大手新聞、テレビ、映画会社を傘下に収めるニューズ・コーポレーションを所有することから「メディア王」として知られるアメリカ人実業家。