光の扱い方 — かしふかし — 小泉信司「アナモルフ / 空蝉 / バロック」展 関連イベント

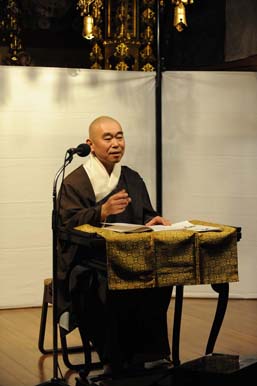

本堂では本尊の前に三面スクリーンが設置され、集まった人々が見守るなか、谷口氏の進行でプログラムが始まった。まずは鎌倉からやってきたという和尚さんによる光の法話が始まる。プログラムをあらかじめ見てはいたものの、映像メインと思い来場した私は少し驚いてしまった。この説法が意外とボリュームがあったのだ(40分ほどあった)。

漆のような質感の説法台でゲストの和尚さんが話した内容は、前編が仏教の開祖シッダールタが悟りを得るまでの話。手塚治虫の漫画や伝記などで子供のころに慣れ親しんだ逸話がテンポよい語り口で再現されて面白い。

悟りを開いたブッダの教義は光によくたとえられるということ、そして、仏教やサンスクリット文化における光を表す言葉は、照らされたその場所のベールをはぎとる、よく見えるようにする、という意味であることなど、後半の話のクライマックスを経て、神秘的な雰囲気が漂う中、いよいよ映像作品が上映された。

最初はブレだったりボケだったりした図像が、最終的には具体的なイメージを脱ぎ捨てて限りなく抽象に近い透明感のある光の帯になっていく。長時間の露出によってじわじわと浮き上がってくるイメージは、まるで香の煙のように形なくあやふやでおぼろげだ。形あるものが、結束を解かれどんどん漆黒の闇の中にほどけていってしまうような感覚。子供のころに抱いた漠然とした不安や空想を想起させる作品だ。

2つ目の作品はカトウチカの映像《Between》。ボートに乗りオールを手にした女性が一人、なめらかに揺れる湖面を見つめている。ため息が出るほど心地よい水面の光の揺らめき。夜明けとも夕暮れともつかない白っぽい空に、全体的に透き通った、しかし暗い水色のイメージ。ボートを漕ぎ、ある地点に到達する女性。やがて視点は転がりこむように湖中に沈みこむ。微振動する泡か光の反射かもわからないものが目の前をどんどん通り過ぎていく。

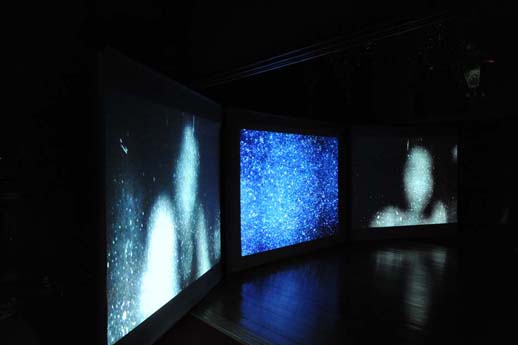

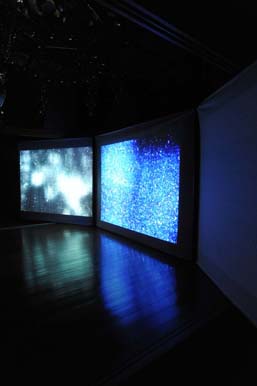

最後に現れた映像は、小泉伸司の三面スクリーンを用いた映像《リバースショット》。ガラスの細かな傷や曇りに乱反射する光の粒子に焦点を当てたと思しき映像が繰り広げられる中央のスクリーンには、時々正反対の意味を対で表すアルファベットが浮かぶ。”生と死”や、”喜びと悲しみ”などだ。左右のスクリーンではぼんやりとした光の塊が動き出す。暗視カメラやサーモグラフィの映像のような、独特のざらつきが混じる画像だ。やがてくぐもった女性の声が左側から聞こえてくる。なんとなく昔の日本映画のワンシーンのようだ。女性のモノローグが収束すると、今度は右側から男性の声が聞こえてくる。ラジオで電波を拾っているようで、言葉はよく聞き取れないが、日本語であることは確かだ。音声の応酬は時間を経るごとに激しくなり、左右の音声とスクリーンの明滅が混然一体となったところで映像は終わる。

スクリーンの画面はまるで誰かの脳の中をジャックしたかのような、いくつものフィルターをとおして現れるイメージだ。小さな光のスパークは脳内のシナプスを伝う情報のようで、いくつもの思考のひらめきが光として知覚される。それらは一瞬で終わることもあれば、時折人物のイメージへと収斂していくこともある。自己というフィルタを通した対象のイメージへと。

それは主体の中で生成されるオブジェクトへのオマージュだろうか。男と女の声は常にモノローグとして現れ、相互的な関係を結ぶことはない。同じ時間、同じ空間を共有していながら絶対的な隔たりにおかれる二人の人物。

中論に関しては後日一読する機会があった。人間は五つの感覚器を持ち、それに対して五つの刺激が考えうる。目には色や光、耳には音という風に。ただし、そこで知覚する世界は自己がその五つのセンサーしかもっていないからこその像であり、決して人は世界の実態を知覚しているわけではない。「視覚」は独立して存在しているものではなく、「私」がものを見ようとする限界の地平に過ぎない。私はそんな解釈を受け取った。

おそらく主客の関係もまた同様で、主客は知覚やコミュニケーションを軸とする対象の関係性ではなく、もっととてもはかなくて独りよがりの出来事なのだ。そう考えると、中村の紡ぎだす夜に溶けていく人々や建物のイメージは、私たちが捉える対象のはかなさを想起するし、水に沈んでいった結果、自分の感覚すら消失しそうになるカトウチカの作品の印象は、対象の概念を失った自己の寄る辺なさと響きあう(けれどカトウチカの作品の場合、水面近くを漂う感覚が描写され、現実の自分と自己を喪失した世界との間をさまよう雰囲気が残されてもいる)。そしてあくまでも冷静に自己と他者との関係性を入れ子式に形式――映像という形式に落とし込もうとする小泉伸司の矛盾をはらんだ試み。

ここでは仏教やアートといった、単純なインデックスの出会いを超えた、作品同士の純粋なコラボレーションが楽しめたように思う。アートも仏教も、ともに人々が生活の中でつくリ出してきた文化だ。創作することと組み合わせること、二つの自在が絵巻物のように物語性豊かなイベントを作り上げていた。