ハロー, ニュートーキョー!「墨東まち見世2010」をめぐる

東京文化発信プロジェクトとTABがタイアップしてお届けするシリーズ記事。第5弾は、昭和の風情が残る路地のまち・墨東エリア* で行われている地域アートプロジェクト「墨東まち見世2010」を紹介します。10月2日から11月23日までのメイン会期中には、作品展示やまちあるきなど多彩なプログラムが展開されています。

下町の風情を残しながらも新しい東京の景色を見せるまちを舞台にした地域アートプロジェクトの見所を紹介します。[吉岡理恵]

*「墨東まち見世2010」では、隅田川と荒川、東京スカイツリーのすぐ横を流れる北十間川によって囲まれた、墨田区の北半分を占める地域を「墨東(ぼくとう)エリア」と呼んでいます。

迷路のように入り組んだ路地が多く残っていたり、商店街では昔ながらのスタイルでお店が軒を連ねていたり、行き交う人同志が元気に会話を交わしていたりと、風情のあるまち。

「墨東まち見世2010」は、そんな墨東エリアの少し広い範囲で展開されている。最寄りの東向島駅から歩いて8分。インフォメーションを兼ねる旧アトレウス家(まち見世案内所)では最新のイベント情報が手に入り、レンタサイクルも行っているので、まずはここに立ち寄るとよいだろう。「路地に迷ってしまっても、自転車ならすいすいと退屈せずに回れるからおすすめですよ。」と聞いた通り、点在するスポットを回るのに、無料のレンタサイクルはありがたい。

「墨東まち見世」は、昨年に続いて2度目を迎えた。初回は墨東エリアの内外で活動する17組のアーティストに依頼し、滞在制作や作品展示を行った。短期間で地域の架け橋をつくりながらプロジェクトを展開するのには苦労も多かったという。今年の大きな特徴は、日頃から活動を営むアーティスト、アート拠点、団体などそれぞれの企画をとりつなぐ「ネットワーク・プロジェクト」を中心に据えていることで、主体的かつ継続性のある活動が多く含まれていることだ。

それでは、そのいくつかの例を紹介していこう。

近くには普段から不定期に展覧会やイベント企画を行っている「現代美術製作所」があり、こちらではメイン会期末の11月23日に「ネットワーク・プロジェクト」のエッセンスを詰め込んだクロージングイベントが予定されている。

墨東まち見世2010ネットワークパーティー

開催日:2010年11月23日(火・祝) ※申込不要

会場:現代美術製作所(東京都墨田区墨田1-15-3)

第一部「活動報告&展示」

時間:14:00-17:00 参加費:無料

参加者・参加団体:おしょくじ営業所、北村伊知郎、木村健世、靴郎堂本店、平岡直子、他

第二部「パーティー」

時間:18:00-20:30 参加費:一口1,000円より(ワンドリンク・軽食つき)

参加者・参加団体:EAT&ART TARO、オカザキ恭和、自転車部、中里和人+東京造形大学大学院生、bckt、他

「アートスポット鳩や」を拠点に活動する「サンタさんやって来て!」プロジェクトでは、いらない靴下を集めて巨大靴下を制作。作家がいる日には、窓から吊り下げられた晴れやかな紅白の傘が目印になる。

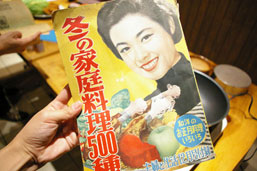

昭和30年から50年代に発行された料理本から、いくつかレシピを選んで、実際につくって試食。筆者が参加した日のメニューは、昭和30年代刊行の料理本から『ピーナッツバターと白菜の梅あえ』『さつま揚げと辛子バター』『サラダ油で和えた野菜』の3種の具材のサンドウィッチと、鰹のどら焼き。

料理本に載ったレシピを見せてもらうと、シンプルに数行程の説明で書かれ、分量の指示は曖昧だし、お手本の写真が載っていない… TAROさんのルールは、指示のないものは入れないこと。これまで試してきたレシピの実践で気がついた話を挟みながらTAROさんの進行で参加者が調理に加わりあっという間に完成。とりわけ期待をしていなかったサンドウィッチだったけれども、つくってみると当時の食生活はどうだったのか参加者の間で話が盛り上がった。

ピーナッツバターは外国風の生活の憧れの象徴?

レタスは高価であまり売ってなかったから白菜を使ったんじゃない?

切り分けてみると、さつま揚げがカツサンドみたいだね

…などなど

ナゾの「鰹のどら焼き」は、鰹のすり身の中に田楽味噌を餡子のように挟んだ、銅鑼(ドラ)型の魚ハンバーグだった。満上一致でおいしいとの声があがった。

TAROさんは「古い料理本には、ナポリタン・スパゲティになれなかったメニューがあるはず」だと言う。日本人が、イタリア風の麺料理として広めたナポリタン・スパゲティは今も人気のメニューだけど、そうなれなかったメニューは、食卓から消え、使われなくなった料理本と一緒に消えていく… 東向島珈琲店には、当時の貴重な料理本が期間中展示されているので、気に入ったメニューがあったら家で実践して救出してみるのも面白いだろう。

また、屋台に鉢植えを積んだ「移動式路地園芸術」を台東〜墨田区の多様な拠点に巡回させている。地域の人との交流や鉢植えの交換を行ないながら地域をつないでいく。それに、鉢植えだって軒先でじっとしてないで散歩したいもの。

「こんな暮らし方っていいんじゃない?」

古い店舗を改装して、商店街に図書室をつくろうと「こすみ図書リノベーションプロジェクト」を進めるリーダーだ。鈴木荘もある鳩の街商店街に10月30日に開館した。

昆野さんは、「墨東まち見世2010」に参加するアーティストや、住人と協力しあい、ひとつずつ手作業で壁塗りや、本棚の制作に取り組んだ。この街で育ったという大学生は、仲間を呼び集めてこのリノベーション・ワークショップに参加、これから週末は運営の手伝いに顔を出したいという。

図書室には、参加アーティストや地域の方が持ち寄った小説や作品資料が並び、読書スペースを設け、室内で閲覧できるように徐々に整えていく。4回に分けて週末に行われたワークショップには、地域づくりに関心のある人や建築学生が訪れた。このリノベーションプロジェクトの目的のひとつには、古い空きスペースを活用し、場を構えたいと思う人とのプロセス共有がある。

これらの「ネットワーク・プロジェクト」と並行して、このまちにアーティストが通いながら制作を行う《100日プロジェクト》や、旧アトレウス家(まち見世案内所)を舞台とした演劇プログラム《墨田区在住アトレウス家》、「大学まち」というメタファーで地域にアプローチしていくプロジェクト《墨東大学》も進行している。

《100日プロジェクト》では、前期(9月〜11月)と後期(来年1月〜3月)の2期に分けてそれぞれ、池田光宏と山城大督が参加。

2人の作家が長期に渡って取り組んだ結果がどのように作品に現れるのか。まずは前期に参加している池田光宏の制作ブログを追いたい。http://bythewindow2010.blogspot.com/

《100日プロジェクト》作品公開

・街頭上映

11月13日(土)、14日(日)

開催時間:17:00〜22:00

会場:鈴木荘 2F窓面

・街頭上映+by the Windows シリーズ・ドキュメント展

11月19日(金)、20日(土)、21日(日)

開催時間:11:00〜21:00(ドキュメント展)、17:00〜21:00(上映)

観客はグループにわかれて案内され、悲惨な事件が起きたこの家で、過去の出来事の断片を確認していく。ただ古い家屋の雰囲気を生かすだけではなく、背比べをした柱に刻まれた、実際に日に焼けた傷にストーリーを重ねる演出などは生々しく、すぐにその世界に入り込んでしまった。年を越して1月中旬にPart2と3、3月にPart4の公演を予定しているという。

《墨東大学》は、墨東エリアに「よそ者」として訪れる複数の大学の学生と、地域に住む人々とをつなぎ、「よそ者」=「外部者」と「内部者」とが重層的に関係する新たなコミュニティをつくりだそうとするプロジェクトだ。

慶應義塾大学SFCの加藤文俊と東京都市大学の岡部大介、「墨東まち見世2010」参加アーティストでもある木村健世の3人が「bockt」というユニットとなって企画を立ち上げた。すでにバッジや鉛筆、タンブラーなどのさまざまな「大学グッズ」も試行的に制作されており、「大学らしさ」を楽しむことができる。

11月10日には、「墨東大学」の地域との接点となる拠点が昨年「墨東まち見世ロビー」として100日間使用されていた京島のキラキラ橘商店街の一角にオープン。墨東大学のブログ「bokudiary」には、「墨東大学」の一環として行われたレクチャーなどの様子だけでなく、加藤氏をはじめ、このプロジェクトに関る人々の分析的な考察があって興味深い。http://bokudai.net/

メイン会期終了後も、これらのプログラムに合わせてまた足を運ぶのもいいだろう。ネットワーク・プロジェクトについては、継続して展開されたり、かたちを変えて行われていく動きがあるそうだ。また、訪れる時期で異なるまちの表情を見ることができる。新旧の魅力が入り交じった墨東エリアをアートプロジェクトと共にじっくりと味わっていきたい。