福田美蘭が江戸の美術と対峙する大規模個展:千葉市美術館「福田美蘭展 千葉市美コレクション遊覧」レポート

すでに歴史化された日本美術と、同時代の作家が生み出す現代美術。その両方がつながり、反響し、交歓する展示室のなんと楽しいことか。千葉市美術館で10月2日より「福田美蘭展 千葉市美コレクション遊覧」が始まった。

福田美蘭は1963年生まれ。東京藝術大学を卒業後、主に具象絵画を対象とする安井賞を最年少で受賞するなど、国内外で活躍してきた。東西の名画を題材に、それらに改変を加えることで新たな視点を提示する作品で知られ、2001年には世田谷美術館、2013年には東京都美術館で個展を開催。約10年ぶりの大規模個展となる本展は、千葉市美術館のコレクションとのコラボレーションによって、絵画の新たな可能性に挑戦するものだ。

本展には福田の作品38点が出品されるが、そのなかで新作は17点。うち16点は千葉市美術館のコレクションから作家が選んだ、葛飾北斎や月岡芳年、伊藤若冲らによる江戸〜明治時代の作品を題材にしている。着想源となった作品を中心に、美術館のコレクションと福田の作品が併せて展示された。

入口で観覧者を出迎えるのは、日本美術を題材とする本展の契機ともなった《見返り美人 鏡面群像図》(2016)。言わずと知れた菱川師宣《見返り美人図》(17世紀)から着想された作品だ。師宣による美人像に、角度と向きを変えた6つの姿が重なる。本展では会場パネルと展覧会図録に作家自身による解説が掲載されているが、そこには「師宣の理想の世界を、絵画の中で鏡に写すことで、そのリアリティを実態のある姿として見てみたいと思い、ここでは無背景を角度と向きの違う6枚の鏡面に見立てて、そこに映り込む姿を描いている」とある。

江戸時代の錦絵と現代美術をつなぐもの

会場内に足を進めると、千葉市美術館とのコラボレーションによる新作が並ぶ。

福田が特に思い入れのある作品として挙げるのが、《坐鋪八景 台子夜雨》(2021)だ。本作は江戸時代中期に確立した錦絵(多色刷り木版画)の創始期から第一人者として活躍した鈴木春信の作品《座鋪八景 台子夜雨》を題材にした4点組。

その隣の壁には、春信の《座鋪八景 台子夜雨》が2点並んでいる。よく似ているが、いったい何が違うのだろうか。

まず春信の《座鋪八景 台子夜雨》のうち左は中判摺物(初版、1766)で、この絵を春信に依頼した旗本の俳名「巨川(きょせん)」の署名がある。当時は裕福な好事家のあいだで錦絵の絵暦交換会が大流行しており、本作は絵暦ではないものの、同様に巨川が知人に配るためにつくらせた摺物だった。そして本作の出来を気に入った版元松鶴堂が版権を得て出版したのが、右の中判錦絵(第二版、1766-67)である。こちらは商品として流通させるため、「巨川」の署名が削り取られ、より鮮やかな色合いになるように色調と色数が変更されている。その様子は、スマホで撮影した写真を「映え」させるために、フィルターを使って色味を加工したり、Photoshopで写真の不要な部分を削除する、現代の視覚文化をも想起させる。

本作について福田に聞くと、この初版から第二版への改変のなかに、現代美術に通じるものを見出したと言う。

「現代の技術では簡単にできる色調の変更も、江戸時代の当時は大変な技術が必要とされたことが、コレクションに触れると改めてよくわかります。私は本展担当学芸員である田辺昌子さんの論文を読み、この2点が錦絵の誕生において重要な作品だと知りました。初版と第二版のあいだには、一部の好事家のためにつくられたものから、大衆に広めるものへという切り替えがあった。そこから江戸の町人文化の象徴である浮世絵が花開きます。この移行をとても面白いと思いました。時代の要請を反映する錦絵に、現代美術の源流を感じました。日本美術と現代美術をつなぐことを目指した本展において、この2点の存在は大きなものでした」。

改めて春信から福田の作品に目を移そう。この4枚は、福田が入手した《座鋪八景 台子夜雨》の複製版だ。うち初版の1枚はそのまま、そして第二版の3枚は、子供が持つ飾りの部分が赤く彩色されている。「同じ絵柄で今の時代の要望に応じる色の変更とは何かを考えた」(解説より)と言う作家は、江戸時代の人々が伝染病や感染症を恐れ、魔除けとして赤い物を身に付けたことに着想を得、絵の1点のみを赤く塗ることで、本作に新型コロナウイルス感染症の流行が収まるよう願いを込めたのだ。

コロナ禍と東京オリンピックをテーマに

福田の作品は、近世や近代の作品を下敷きに絵画のシステムを問うだけでなく、同時代の時事問題にもとづくものも多い。2013年に東京都美術館で開催された個展では、《ブッシュ大統領に話しかけるキリスト》(2002)のように9.11同時多発テロに着想を得たものや、東日本大震災をテーマに描いた《夏―震災後のアサリ》(2012)など「春夏秋冬」を冠したシリーズが展示された。

そして2021年。今年人々のあいだでもっとも話題に上ったのは、やはりコロナ禍と東京オリンピック・パラリンピックだろう。本展の新作にも、前述の《坐鋪八景 台子夜雨》をはじめ、この2つが様々なかたちで登場する。

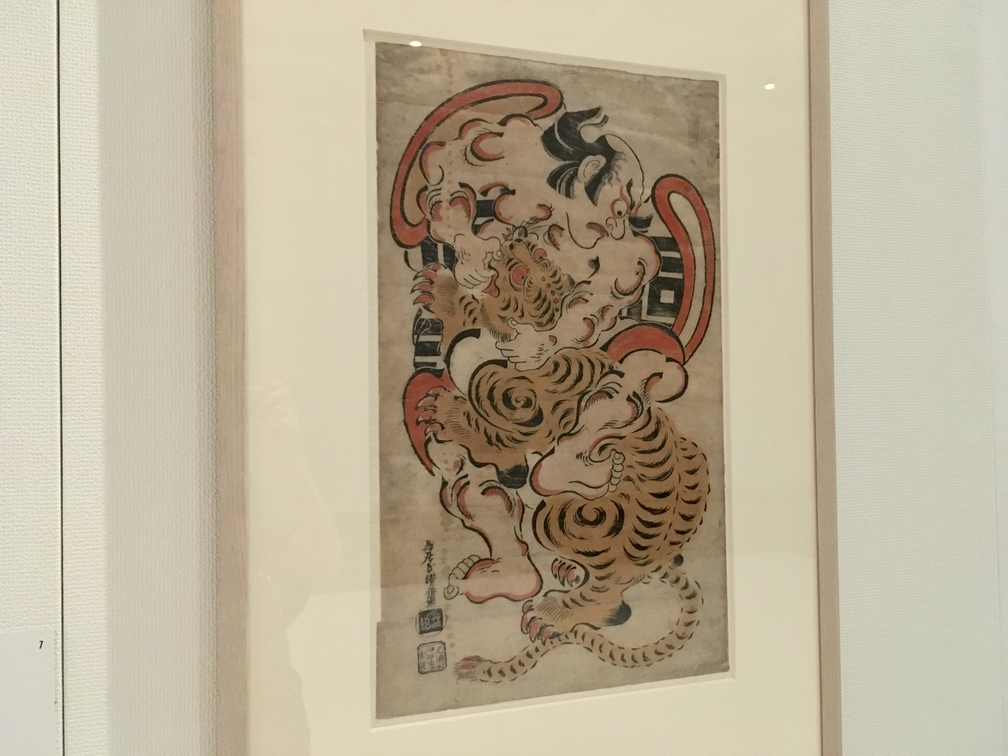

鳥居清倍《二代目市川団十郎の虎退治》(1713)をもとにした《二代目市川団十郎の虎退治》(2020)は、虎の姿に新型コロナウイルスの姿を重ねて見た作家が、ウイルスの撲滅ではなく共生・共存を目指すという世界のビジョンをかたちにしたものだ。

鈴木春信《三十六歌仙 紀友則》(1767)は、紙時代に凹凸をつける「きめだし」という摺技法が光る一品。福田は同名の新作で、人物が言葉を交わすときの飛沫をエンボス加工によって表現した。

最終室に展示されている、歌舞伎の市川團十郎に伝わる「にらみ」をテーマにした《十三代目市川團十郎白猿襲名披露 口上》(2021)も、コロナ禍の状況を反映している。

「風俗三十二相」は月岡芳年の晩年を代表する美人画だ。そのなかの「けむさう」(1888)は、画面左下から立ち上る煙に奥方が悩まされる様子を描いたものだが、福田の新作ではこの煙がさらにモクモクと渦巻き、なんと「五輪」になっている。美人の顔を大胆に覆う煙は、もとの作品より何倍も「煙そう」でおかしみを誘う。「師匠の国芳に通じる反骨的気性を反映させて、(中略)オリンピックの東京招致が決まってから、五輪マークに象徴される威圧感、また複数の人が心の中で『なんかいやだな』と思うけれど、なかなか言い出しづらい『オリンピックがけむたい』という2020年の心情を表している」(解説より)。

また、もう1点芳年の作品から発展させ、オリパラに言及する新作《松竹梅湯島掛額》(2021)もあるが、こちらは撮影禁止。見ればその理由もよくわかるので、ぜひ会場で確かめてほしい。

江戸の絵画・版画には人間性への共感があると語る福田。歴史や社会、政治、宗教、科学などを含み込む現代美術の担い手である自身の作品もまた、同時代を生きる人々への共感に支えられたものだと言えるだろう。

「みんなが知っている作品」に新たな視点を

千葉市美術館のコレクションは、3つの方針に沿って収集されている。「千葉市を中心とした房総ゆかりの作品」「近世から近代の日本絵画と版画」「1945年以降の現代美術」だ。このようなバックボーンが、本展のコラボレーションを成功させた。

「千葉市美術館の歴代館長や、本展の担当学芸員で副館長である田辺さんが美術史家であることが大変心強かったです。日本美術のコレクションとコラボレーションするにあたって、専門知識に基づいた様々なサポートを得ることができました」(福田)。

いっぽう学芸員の田辺は、「当館はこれまで浮世絵をはじめとする『日本美術』と『現代美術』、それぞれの企画展を開催してきましたが、その来場者には隔たりがありました。福田さんの展示によってこの2つをつなぎ、現代美術ファンは日本美術を、日本美術ファンは現代美術を面白く見られるような、新たな見方を提示したい」とその企図を語る。

例えば「赤富士」として知られる葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》(1831-33)や、雪舟《慧可断臂図》(1496)、写楽の大首絵など、日本美術を代表する著名な作品も数多く登場。「知っているつもり」の作品に、意表を突く改変を加えることで、先入観を吹き飛ばす新たなイメージを立ち上がらせる。そんな作家の鮮やかな手法に唸らされる。

そして本展を貫くのが、「かたち」に対する作家独特の着眼点とユーモアだ。伝統的なモチーフである「松・竹・梅」をうな重で表した《松竹梅》(2017)や、喜多川歌麿による遊女像をネガポジ反転させると、貝髷(ばいまげ)された頭頂部の髪の毛が「花びら餅」に見えることから制作された《青楼七小町 玉屋内 花紫 見立て花びら餅》(2021)など、遊び心あふれる作品には思わずクスッとしてしまう。

本展タイトルに付けられた「遊覧」という言葉の軽やかな響きを改めて思い出そう。作家が美術館コレクションを遊覧することで生まれた展示を、今度は鑑賞者が遊覧する。そのとき美術をめぐる新たな景色が、きっと目の前に広がるだろう。

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

「Tokyo Art Beat」編集長