桂ゆき、丸木スマ、常盤とよ子から現役作家まで、6人の女性作家を通して「日々生きること」を再考する。東京都美術館「Everyday Life : わたしは生まれなおしている」展レポート

11月17日~2022年1月6日に、東京都美術館にて上野アーティストプロジェクト2021「Everyday Life : わたしは生まれなおしている」が開催される。

「上野アーティストプロジェクト」は、「公募展のふるさと」とも称される東京都美術館の歴史の継承と未来への発展を図るために、2017年から始まった展覧会シリーズ。毎年異なるテーマを設けて、公募展を舞台に活躍する作家たちを紹介してきた。

その第5弾である今回は、「Everyday Life」をテーマに、戦前から現代にいたる6名の女性作家を取り上げる。物故作家である桂ゆき(二科会/女流画家協会)、常盤とよ子(日本写真家協会/神奈川県写真作家協会 他)、丸木スマ(女流画家協会/日本美術院)、そして現役作家である川村紗耶佳(日本版画協会)、貴田洋子(日展/現代工芸美術家協会)、小曽川瑠那が参加。現役作家3名は、新作や本邦初公開の作品も含み、まとまった点数が美術館で紹介されるのは初めての機会となる。

本展の現代的なポイントは、まずひとつに、作品を通してコロナ禍における「日常」を改めて問い直す視座を与えてくれること。もうひとつは公募展を軸にしながら、戦後美術史において近年進んでいる女性作家たちの再評価という流れを汲むものであるという点だ。

「概念よりも生活を」

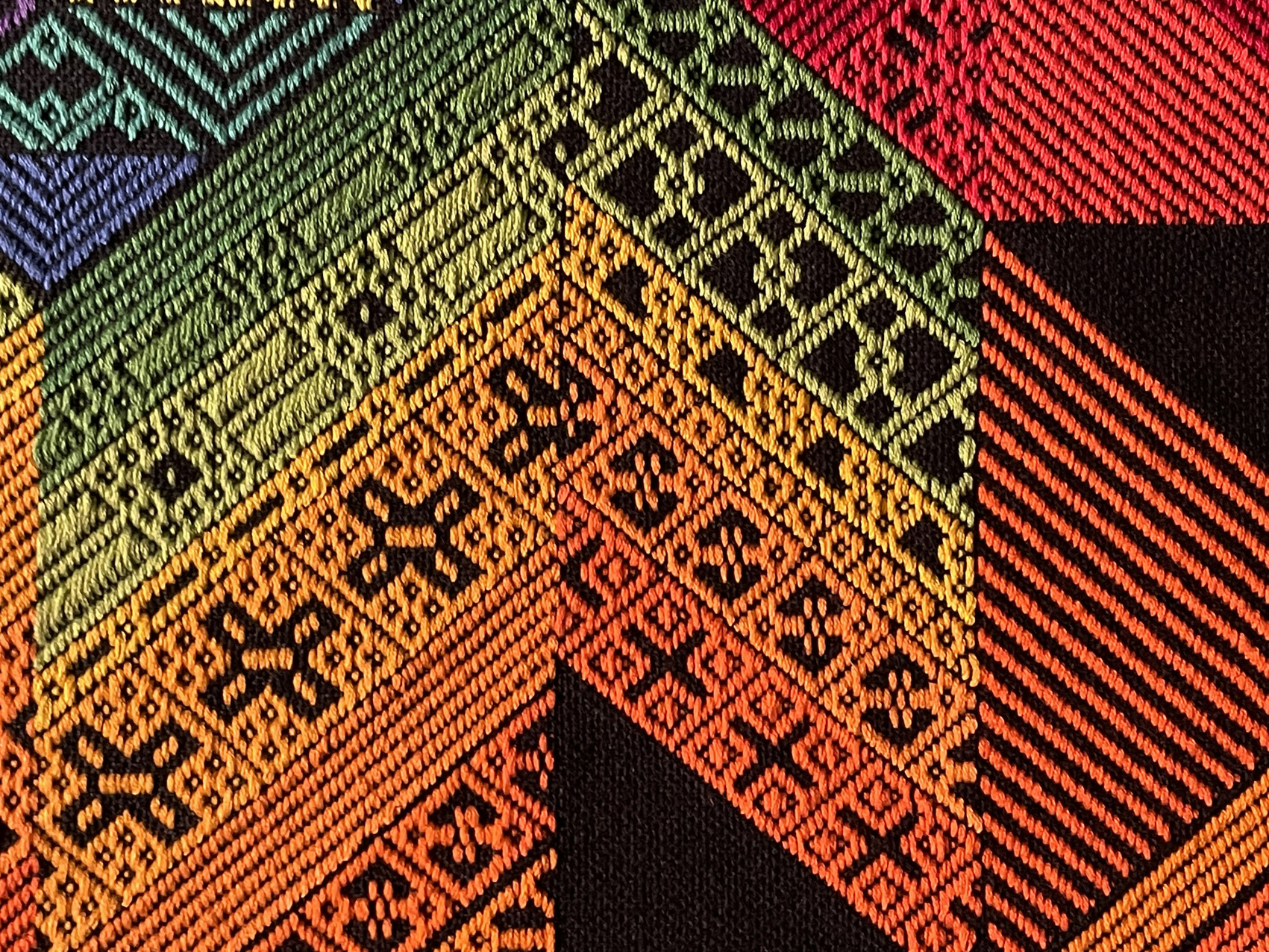

「第1章 皮膚にふれる」では、故郷に伝わる津軽こぎん刺し技法を独学で習得し、その新たな表現を開拓している貴田洋子(1949〜)の鮮やかな作品が並ぶ。

津軽こぎん刺しは非常に手間のかかる手仕事で、明治初期に最盛期を迎えたものの、明治半ばには早くも廃れていった。貴田は10代からこの技法を教本を頼りに習得し、1985年首都圏への居住後、さらに政策にのめり込む。2000年前後から大作に着手し、現代工芸美術展や日展で入選。津軽こぎん刺しというジャンルでこれらの公募展で入賞を果たしたのは貴田が初めてだという。

作品を間近で見ると、きめ細やかなで配色も美しい手仕事に圧倒される。もとは幾何学模様で構成される津軽こぎん刺しに、故郷のシンボル・岩木山などの自然表象や有機的曲線を浮かび上がらせたのが、貴田の独自性だという。

「富や権力や権威を背景としない名もなき農民の野良着から生み出された津軽こぎん刺し。(略)しかし私には人肌に最も近いやさしい文化を感じます」と自著『貴田洋子の世界』に綴った言葉から、この技法を育んできた先達への敬愛が感じられる。

同章で展示されるもうひとりの作家が桂ゆき(1913〜1991)だ。桂は戦前から前衛美術に取り組んだ非常に稀有な女性画家であり、戦前と戦後をつなぐ女性芸術家のパイオニア的存在として、その重要性が近年改めて評価されている。

コラージュ技法から細密描写までを駆使し、戯画的でユーモラス、そして社会に対する鋭いまなざしに貫かれた絵画作品で知られる。

1930年代に制作された、身の回りのものを描いた小型のコラージュが並ぶ壁面には、桂の印象的な言葉も合わせて掲示されている。

「ふと目にとまるラチもない物のなかに美を発見すると、それを持ち帰るくせがついた空で(略)それらガラクタは当時の私にとっては大切な身内のようなもので、絵をうみ出すもとになった。自分なりの自分だけの表現、ガラクタに埋もれた生活からの正直な表現といったものに力を集中した。概念よりも生活を、といったことに心を使った。」(「創造の現場 アトリエの風景」『本』51号、1980)

この桂の姿勢は、「Everyday Life」と題された本展を貫くものでもあるだろう。また、副題の「わたしは生まれなおしている」は、スーザン・ソンタグ(1933〜2004)の著書の日本語タイトル『私は生まれなおしている−日記とノート 1947-1963』(木幡和枝訳)に依拠したもの。本館担当学芸員の大内曜はこの副題について、「それまでの常識や固定観念にとらわれず新たな表現を追求することで、日々自分自身を更新していくような作家たちの意思が示されている」と本展カタログ(p.74)に書いている。

高層建築が立ち並ぶニューヨークに住んでいた桂が、歩道のワレ目にだけは自然的なかたちを見出し、そこから大海や草原といった自然の姿を想像していた……というエピソードとともに紹介される《歩道》(1962)も、小さいながら作家の豊かな創造性を感じられる作品だ。

寓意的なモチーフによって、社会を風刺する作品を数多く残した桂だが、《マスク》(1970年頃)はまるでコロナ禍の現在を予見したかのよう。赤ずきんちゃんとオオカミ、そして背景にいる人々がみなマスクをつけて、なんとも言えない目つきで並んでいるのだ。

絵を必死に描くゴンベと、それをひっくり返してからかうカラスという、作家の内なる2面性を反映させた自画像的な作品《ゴンベとカラス》(1966)も出品。本作は第7回現代日本美術展(東京都美術館、1966)最優秀賞受賞作品である。

見過ごされてきた存在へ目を向ける

「第2章 土地によりそう」では、常盤とよ子(1928〜2019)と小曽川瑠那(1978〜)の作品を展示。

常盤とよ子は、1956年の初個展「働く女性」で脚光を浴び、以降も女性写真家の草分けのひとりとして活躍してきた。

本展では、「働く女性」のなかでもとくに反響を呼んだ、戦後横浜の赤線地帯で働く女性たちを写したシリーズを中心に紹介されている。作家をこのシリーズの撮影に駆り立てたのは、進駐軍の兵士たち相手に日銭を稼ぐ女性たちによりそいたいという強い思いだろう。当時の社会において憎悪の対象となり、周縁化されてきた女性たちが、尊重されるべき一人ひとりの個人であることを、常盤の写真は訴えかける。

小曽川瑠那も、社会のなかで見過ごされてきた人々の存在に光を当てる作品を制作してきた作家だ。ガラス工芸の研鑽を積み、2012年に飛騨高山に工房を構えた作家は、過疎化や医療といった現代の社会的問題に直面。それらとつながる過去の公害や戦争、災害へと目を向け、困難に直面した人々の命を作品を通じて表現してきた。

こうした命へのまなざしは、展示室でひときわ目を引く《息を織る2021》にも引き継がれている。119個の小さなガラスの球体で構成される本作は、今年の初夏から秋までの約4ヶ月に渡り、1日1回、溶けたガラスに作家が息を吹き込み続けた記録となっている。本作の出発点には、作家自身が闘病生活を送っていた時期に、自らの生の証を残したいと願った切実な思いがあるという。

また作品の制作過程で生じるガラスの削りかすを型に入れ焼成した、「見えないをつんで聞こえないをたてる」シリーズからも複数点展示する。

生きている実感と記憶

「第3章 記憶にのこす」には、川村紗耶佳(1989〜)と丸木スマ(1875〜1956)という、1世紀以上生年が離れたふたりの作家の作品が並ぶ。

川村紗耶は、自身の幼少期の記憶や日常生活を水性木版画によって表現。北海道に生まれ育ち、同地で育まれた感性をもとに、「記憶」というテーマに向き合ってきた。2020年に第11回高知国際版画トリエンナーレで大賞を受賞するなど、現在注目を集めている気鋭の作家だ。

「人物が思うのは、頭のなかに残るいくつもの故郷の風景、そして、どこか懐かしい誰でもない誰かの記憶です」という作家の言葉が展示室で紹介されているとおり、描かれた人物や風景は特定のものではない。それゆえに鑑賞者にとってもどこか懐かしい共感を呼び覚ますものになっている。

丸木スマは、《原爆の図》を描いた画家、丸木位里の母としても知られる。家事、育児、仕事と忙しい人生を過ごし、70歳を過ぎてから絵筆をとった。画家として生きたのはわずか10年弱だが、その素朴かつ天真爛漫な作品は人々の心を掴み、女流画家協会展や院展で入選を重ねた。

身近な生き物や植物、生活風景を鮮やかに描き出した画面からは、生きる喜びが溢れんばかりに感じられるだろう。

いっぽう、広島に投下された原爆によって従兄弟や夫を亡くすという悲しい経験も、その絵に反映されている。

展示室の最後に配置された二曲一隻屏風の《簪》(1955)は、第40回院展の入選作。花々や鳥たち、野山や空気といった多種多様な“とりまくもの”たちと交歓するような本作は、会場から立ち去ろうとする鑑賞者の背中をそっと押しながら、日常にあふれる命の輝きに目を向けることの大切さを優しく説くようだ。

福島夏子(編集部)

福島夏子(編集部)