DOMANI展 インタビュー 三田村光土里 × 浅見貴子

今回筆者は、木を共通のモチーフに描く二人にインタビューを行いました。

■ 三田村光土里さんは、静かにたたずむ木を映した映像作品が印象的でした。

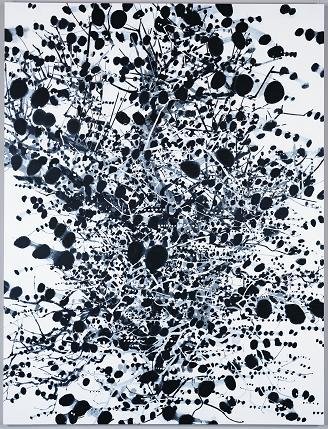

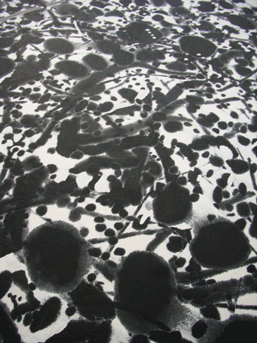

浅見貴子さんもまた、木をモチーフにして、抽象表現と具象表現が織り交ざった絵画を展示していました。

お二人ともなぜ木を選んだのでしょうか。

浅見貴子:なぜ木か…。木を描く以前は大きくて、流動的で抽象的なモチーフを選んで描いていました。しかし、そのままでは絵画として展開してくのが難しいと思いました。何か線が欲しかったんです。でも私が自分で描いた線がそのまま作品に残るのはどうかと思ったから気が引けました。

今までは、自分が描いたことが分からなくなるように(ストロークを)重ねて描くようにしていました。(けれども制作を描き続けていく中で)違う要素が欲しかったのです。

そこで梅の枝は直線なことに気がつき、この線を使うのは面白いと思い、木や枝によって作られる空間を、絵画の中で表現しようと試みました。

単なる風景画ではなくて、木のいろいろな要素を利用しながら、画面の中の線の要素としての枝。抽象的なモチーフだけ描いていくのではどうしても限界があるので、木というモチーフの魅力に気づいてから、光や風、四季なども含め、自分のテーマとして作品を作り続けていく可能性を見つけたと思いました。

《彼女のドレスの紫の花》は、ギタリストとのコラボレーション企画で「緑」を テーマに制作したものです。映像の中に出てくる女性は、優雅でありながら大木のように強い女性像をイメージしました。一人で歩いていく強い女性といった印象ですが、映像でフェミニズムを語りたかったわけではありません。しかし、フェミニンという要素は、女性の個性として意識をしています。

このビデオは紫の花のドレスを着た一人の女性がいろいろなストーリーを展開させるシリーズのひとつで、

もう一点のビデオは、ロンドンでの滞在制作中に、同じく紫の花のドレスをテーマに特にプランを立てずにドレスだけを持ち歩いて、偶然出会ったシーンを映像にしました。

■ 三田村さんの映像作品には、インスタレーションにも展示されているうさぎが登場してきますね。

映像作品はどのように構成していきましたか?

三田村:ロンドンに滞在していたとき、いろんな偶然な出来事がありました。渡航前は、どのような作品を作ろうかすごく悩んだけれど、最初に出会った、靴下で作られたうさぎのぬいぐるみがすごく印象的で、おもしろく、そこから発想してみました。

たまたま以前にミュージシャンとコラボレーションをした時の音楽がノートパソコンに残っていて、その音楽が偶然にも「ロンドン橋落ちた」という童謡と同じコード進行であることに気がついたのです。

それで(映像作品で用いた曲を)急遽その音楽に自分の歌を重ね合わせて録音しました。そしていろいろな不確かな童話と、童話の中のミステリーの要素を映像にちりばめていきました。

ロンドンから東京に戻ってからは、すぐに「アート・アンド・ブレックファスト」という滞在制作に参加しました。制作をしながら、最初の一週間は見に来た人と一緒に朝食をとります。イギリスのB&B(ベッド・アンド・ブレックファスト)のもじりですね。

その滞在先には、私を待っていたかのように、本物の黒いウサギが飼われていました。その偶然のつながりですが、黒いウザギは私にとって大切なアイコンとなりました。

■ 本展は文化庁による海外研修支援を受けたアーティストの成果発表展ですが、海外滞在中に印象的だった出来事について聞かせてください。

浅見:三田村さんの場合は、本当に重なって起きた偶然の出来事をダイレクトに作品に使っていておもしろいですね。私の場合はどうしても、始めの半年は(滞在先のアメリカの環境が)落ち着かなくて作品が作れませんでした。(私は)腰を据えないと制作ができないタイプなのだと思いました。

浅見:三田村さんの場合は、本当に重なって起きた偶然の出来事をダイレクトに作品に使っていておもしろいですね。私の場合はどうしても、始めの半年は(滞在先のアメリカの環境が)落ち着かなくて作品が作れませんでした。(私は)腰を据えないと制作ができないタイプなのだと思いました。

樹木のスケッチをするには(日本では)午前中の日差しが観察しやすいのです。夕方になると日差しが弱くなって、前後関係などが見えにくくなってくるのですが、そのとき私は、樹木を観察していたつもりだったけど、日差し、つまり光を見ていたんだということに気がつきました。それで(渡米前の)個展のタイトルを『光を見ている』としました。

ボストンの日差しはとても明るくて影がない感じ。木や枝がどこまでもよく見える感じでした。興奮状態で制作できなかったのかもしれません。

海外に長く一人でいると、自分だけのペースで制作できるので、表現がどう変わるかというよりも、作品との向き合い方が変わったかもしれません。日本にいるといろいろな雑用があるけど、海外では一人で自分と向き合えるので、作品との関わり方が違う。人のことが気にならなくなる。社会性がなくなる。‥そういったことを全て消化して、それが作品に出てくるのだと思います。日本にずっといたら窮屈になってしまう。

■ 三田村さんは、2005〜06年にかけてフィンランドに滞在されましたね。印象的だった出来事や今のご自身の活動に影響を受けたことはありますか。

三田村: 2003年にこれまでの作品の集大成的なものができてしまって、根本的なところは変わらないけれど、皆が認識している私の作品のスタイルをちょっと変えるのにはこの滞在はいい機会でした。

三田村: 2003年にこれまでの作品の集大成的なものができてしまって、根本的なところは変わらないけれど、皆が認識している私の作品のスタイルをちょっと変えるのにはこの滞在はいい機会でした。

ちょうどそのとき、墨田区の向島の古い長屋で滞在制作をしませんか、という企画をいただいて、それならば、自分の身一つで何か出来ないかと思い、「ニッティングプロジェクト」を始めました。まちをテーマにした展覧会は多いですが、まちの特徴を使って、一時的に何かつくって立ち去ってしまうだけでは、自分にとってはあまり面白くないと思ったんです。それでその滞在期間は、自分がそのまちの一部になろうと思って挑みました。ニットを編んでいるという行為がそこで行われていたということは、嘘の無い現実なのです。フィンランドには、ひたすら自分の身体を動かして地道な努力を作風にする作家が多くて、それに影響を受けました。

浅見:三田村さんが編んでいたのは確かマフラーでしたよね。

三田村:そうです。向島は、昔は町工場が点在するまちだったので、編み物をする自分自身が「機械」になっていくような様子を連想しました。そこで1ヶ月寝泊まりし、古びた下町に、地味な形でひっそり、もくもくと「存在」してみたのです。

浅見:一見、美術らしくない活動で、おもしろいですね。

三田村:すごく地味な制作活動だったけど、すごく特殊なまちなのでおもしろかったです。ドアを開けっ放しにしておくと、近所のお婆ちゃんたちが声をかけてくるので、(私の制作活動の)説明をしたり。住んでいた長屋のとなりの部屋の97歳のお婆さんがよく話しかけてくれました。まちにはおばあさんが多い。女の人は長生きだから、最後はお婆さんしか残らないんですね。

■ 「編む」という行為に着目した三田村さんと、浅見さんの「縫う」という行為は、共通するところがあるように思いました。

次は浅見さんの作品《画面を縫っているような感じがある》について聞かせてください。

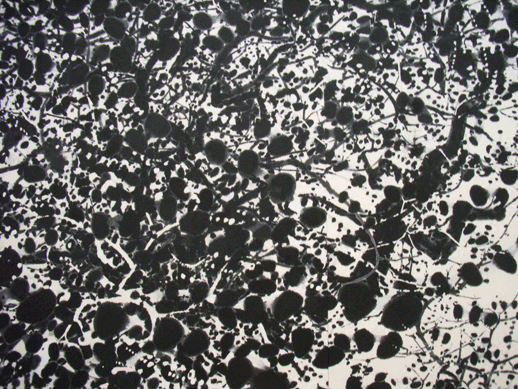

浅見:和紙に絵を描く時には普通は絵の具が滲んでしみこまないようにドウサ引き(*ニカワとミョウバンを水で溶きあわせた液を塗ること)をしてから絵の具を紙の上にのせていくのですが、私の場合は、この作業をしないで裏側から描き重ねていきます。墨というのは、線を重ねると色が沈みますが、裏側から描くと、(線が)重なった部分の墨は紙の表側にしみ出ないので、いつもフレッシュな墨だけが表側に出てくるのです。これを繰り返すと、紙の中に墨の層ができていく。墨の重ね描きが可能になります。

浅見:和紙に絵を描く時には普通は絵の具が滲んでしみこまないようにドウサ引き(*ニカワとミョウバンを水で溶きあわせた液を塗ること)をしてから絵の具を紙の上にのせていくのですが、私の場合は、この作業をしないで裏側から描き重ねていきます。墨というのは、線を重ねると色が沈みますが、裏側から描くと、(線が)重なった部分の墨は紙の表側にしみ出ないので、いつもフレッシュな墨だけが表側に出てくるのです。これを繰り返すと、紙の中に墨の層ができていく。墨の重ね描きが可能になります。

■ 三田村さんの空中に本が浮かんでいるような透明なアクリル製のシャンデリアの作品は、なかには聖書も見られます。どうして本を積み重ねていったのでしょうか?

■ 三田村さんの空中に本が浮かんでいるような透明なアクリル製のシャンデリアの作品は、なかには聖書も見られます。どうして本を積み重ねていったのでしょうか?

三田村:ある日、本を積みあげた光景が、自分にとってのモニュメントに見えて、それ以来、滞在制作のたびに、本を積み上げているんです。

昨年、東京で別のアーティストインレジデンスに参加したのですが、滞在先が施工会社の広いスタジオだったので、何か皆で大きいサイズのモニュメントが造ろうと思いたちました。これまでも本を使った作品を作ってきましたが、私は写真作品では人物のポートレイトも撮りますが、本のコレクションというのは、その持ち主のポートレイトのようでもあります。作品で使っている本はすべて古本です。古本というのは作家の過去との対話でもあり、実際に(私の手元に渡る前に)その本を読んだ、見知らぬ誰かと繋がっているような、そういう存在感が大好きなのです。

■ 浅見さんに紙の使い方を考えさせられました。余白と墨の関係性について聞かせてください。

浅見:(私の作品にとって)「余白」は重要。普通、絵を描く時は、例えば人物画は背景の中に人物を描くけれど、木や風はまるで絡み合っているように感じます。つまり、ベースとそのモノ自体と、全部が一緒になってくる、織物みたいな関係にあるような、紙の「地」と墨の部分を行ったり来たりする感じです。だから紙の地は「余白」ではなく、風とか空気のようなもので繋がっている(と考えています)。

浅見:(私の作品にとって)「余白」は重要。普通、絵を描く時は、例えば人物画は背景の中に人物を描くけれど、木や風はまるで絡み合っているように感じます。つまり、ベースとそのモノ自体と、全部が一緒になってくる、織物みたいな関係にあるような、紙の「地」と墨の部分を行ったり来たりする感じです。だから紙の地は「余白」ではなく、風とか空気のようなもので繋がっている(と考えています)。

■ 最後に、今後どのようなプロジェクトを考えているか聞かせてください。

浅見:もともと金箔とか銀箔を使っていたこともあったので、今の技法でそれを上手く目立ちすぎない程度に差し込みたいと思っています。自分を狭めないように、幅広く、いろいろなことをやってみたいと思います。

今は(制作が)一段落した感じです。今回は少しだけ(白麻紙の作品に)朱色を使いました。白麻紙よりクリーム色の雲肌麻紙の方が紙の厚みがあるので墨点の変化が出やすいのです。白麻紙は、黒色の(表現の)質が同じになってしまう。朱色の絵の具は(粒子が)細かいので墨と混ぜやすいので、色を使いたいというよりも、黒の中で違いをつけたいという程度です。

三田村:あまりこれからの具体的なビジョンはないけれど、来年は、ここ9年くらいあたためている作品を出さないと、と思っています。でもただ時間をおいたのではなくて、ある一本の作品は時間を経て自分の中で成熟していっています。2001年にたまたまイタリアのプラートという小さな町で、彫刻の噴水に出会って、なにか懐かしいような例えようの無い気持ちになったことがありました。すこし寂しい旅だったけど、その彫刻との出会いを作品にしようとずっと思っていて。それで、3年前にもう一度プラートを訪れて、2週間滞在して撮った写真とビデオがあります。

浅見:レシデンスで出会ったものが9年間かかって作品になるんですね。

三田村:作品に仕上がるまで、なかなか答えがでない。撮影に行ってみたら、制作活動の中でいろいろな出来事がありました。小説が書けちゃうほど印象的な人との出会いもありました。それらとのバランスを制作の中で取れるようにしているところです。

三田村さんの、滞在先の「場」と作品との偶然の出会いにまつわるお話しはとても興味深いものでした。浅見さんのお話は、作品への理解がより一層深まりました。貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。