堂島リバービエンナーレ

大阪で開催されている『堂島リバービエンナーレ2011』を巡るアートツアーを、ルイ・ヴィトンが今年1月にオープンしたアートスペース、エスパス ルイ・ヴィトン東京 が主催し、TABlogライターも同行してきた。

今年、二回目の開催となる『堂島リバービエンナーレ』は、飯田高誉氏がキュレーターを務めた。本展は、2008年6月に、氏が表参道にあるGyre「Eye of Gyreギャラリー」で開催した「アート & エコロジー『エコゾフィーの実践1』」展から着想を得ている。この展覧会は、暴走する温暖化や環境問題を抑制するための、連携された対策の必要性を議論するために、同年7月に開かれた北海道洞爺湖サミットと奇しくも時期が重なったのだ。そして、その三年後となる今夏、大阪で開催された本展は、3月11日に起きた自然災害と、その後どのような対処が可能であり、望ましいのかという議論のあとを追うように開催されるかたちとなった。

2008年当時、サミットに参加した8ヶ国首脳陣は、不可避の将来を過去の失敗とすり合わせ、環境を荒廃させた政治的・経済的利害と正面から対峙する必要性に迫られていた。それとは対照的に、この東日本大震災後の議論は、エネルギー政策や消費に関してだけでなく、発電と配電の隠されたコストや危険性を慌ただしく再評価する方向へと向かった。

飯田が7月22日のオープニングレセプションで説明したように、この二つの展覧会は、フランスの精神分析学者、フェリックス・ガタリが著書『三つのエコロジー』(1992年)で示した概念「エコゾフィー」を芸術的に解釈し、提示している。ガタリはこの著書の中で、「エコロジー」の定義を拡大し、通常、エコロジーとはそれに関連付けられる生物学的な環境という含意だけでなく、人間同士の関係や自然環境との繋がりをもつかさどる心理学的、感情的、そして社会的な要素をも包含したものにすべきだという議論を展開している。

今回のビエンナーレでは、これらのアイデアに、単刀直入に形を与えた作品もあった。ニューヨークを拠点に活動している安部典子によるCutting Bookシリーズ《A Study of Ecosophia》(2011年)は、内部を切り刻まれたガタリの本で構成されている。本からえぐり出された「キーワード」がそこから抜けだそうと文脈から飛び出そうとしているかのようだ。「キーワード」を本に繋ぐ 紙の枝々は、別のサイバースペースへの転送を試みるハイパーテキストに、物理的な存在を与えたもののようにも見えるが、その形式は、近年の電子書籍の爆発的な普及を考えると、主題に遅れをとっているようだった。

大庭大介は、私たちが自然をどのように知覚し、関わっているかについてより広義に視覚的な表現によって提示した。《Forest #1》(2009年)は、5点のコットンキャンバスに、光沢感のあるパステルカラーの森と、光に照らされ、もつれ合いながら揺れる木の葉が描かれた作品だ。

偏光パール系の絵の具を用いた大庭の絵は、表面に当たる光の角度によって、現れたり消散したりと、二次元のホログラムのように目に映る。違った見方をすれば、画面全体が光に反応する 本作品は、私たちには計り知れない自然のように、掴みどころのないその実体をほのめかしているとも言える。

本展で突出していたのは、森万里子と隈研吾のコラボレーションから生まれた《White Hole》(2011年)だった。ドーム型のアクリルパネルの下には、京都大学の天文台とネットワークでつながれたLEDが組み込まれた没入型インスタレーションである。ブラックホール周辺の巨大な引力に引き裂かれて崩壊する星の力場を視覚的に示し、星々は別の世界で生まれ変わったかのような淡い光の渦に置き換えられている。遠くを望むスクリーンの周りには、隈研吾がこぶ状のウレタンフォーム(元々エネルギー効率の高い断熱材として開発されたもので、99%が空気でできた素材)で作った球根状の洞窟が配置されている。本作品は、私たちにはこの原初の宇宙を観念的な観照を通して部分的に、そして一歩離れて垣間見ることしかできないことを示唆している。

対して藤村龍至は、埼玉の熊谷郊外に福島第一原子力発電所周辺から避難したすべての人々に住居を提供するための新しい街を作るという野心的な計画を提示した。藤村氏の提案は、1960年代のメタボリストのコアカプセル都市の現代的な解釈である(本展には、メタボリズムの初期からの提唱者でもある磯崎新も参加している)。しかし、戦後のベッドタウン等を擁するスプロールとは違って、彼が描くこのコミュニティは、自身が「クラウドモデル」と呼ぶものを基盤にしており、居住者に最大限の実用性と可動性を提供している。

震災に対する彼のこの返答は、ル・コルビュジエの戦後の集合住宅プロジェクトをはじめとして見受けられるモダニスト的思考と本質的に類似しているようにも感じられる。しかし、それは彼が福島のような難局を改善するための建築プロジェクトは、もはやマイクロポリティクスや「ペット・アーキテクチャー」の微調整にとどまるわけにはいけないことを認識しているからである。住民の避難と人工的な環境の崩壊に直面している今、私たちの補正メカニズムもまた、被害規模の甚大さに擦り寄らなければならない。

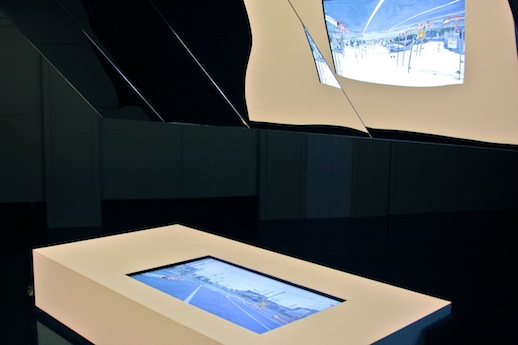

浅子佳英、渋谷慶一郎、新津保建秀による観賞者を揺さぶるサウンド・ビデオインスタレーション《Namie0420》(2011年)は、人工的なインフラの儚さと脆さ、そしてそれと共に浮き沈みする私たちの心理状態を表していた。電子音の鋭い響きと禍々しい鼓動が福島県の浪江町の避難後の人のいない交差点の映像の上に漂う。映像の中で唯一の動きは、信号機の点滅だ。黄色い点滅は、本質的にとらえることはできない危険性を必死に知らせようとしているかのようである。本作品は、人間が一人残らず避難した光景とインフラと技術の麻痺を可視化することによって、地震や津波の被害を受けた地域に、依然として覆いかぶさる不吉な停滞感をとらえている。

60年間続いた平和と繁栄に慣れきってしまった人々にとって、正常に機能していない信号機というインフラは、日本を現在苦しませている環境基準、食品安全性、そして政府やメディアの誠実性等といったものの崩壊の強力な隠喩となっている。

この展示が、ガタリの概念を前提にしていることを考えると、彼の理論にもう少し広く関与してもよかったのではないかという印象は否めないが、それにもかかわらず本展が、バラバラになりながらも、第二次世界大戦以来最大の危機に猛烈に取り組む国の、心理的トラウマを巧みに映し出しているということに疑念の余地はない。