アートと音楽の交差点。クリスチャン・マークレー、国内初の大規模個展をレポート

1980年代より、パンク音楽とコンセプチュアル・アートを出自に革新的な活動を続けてきたクリスチャン・マークレー。国内初の大規模な展覧会「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」が東京都現代美術館で開幕した。会期は11月20日〜2022年2月23日。担当学芸員は藪前知子(東京都現代美術館学芸員)。

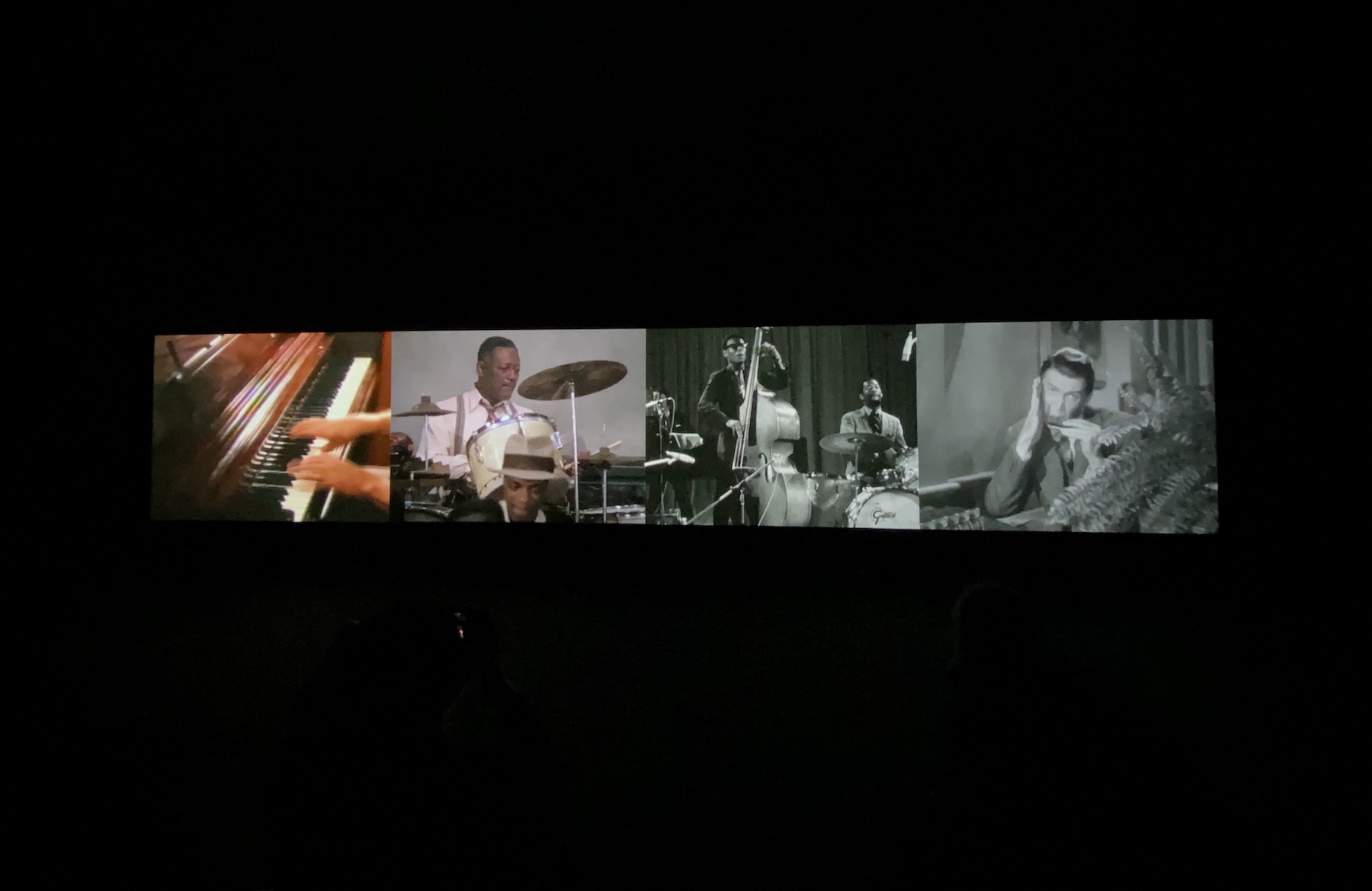

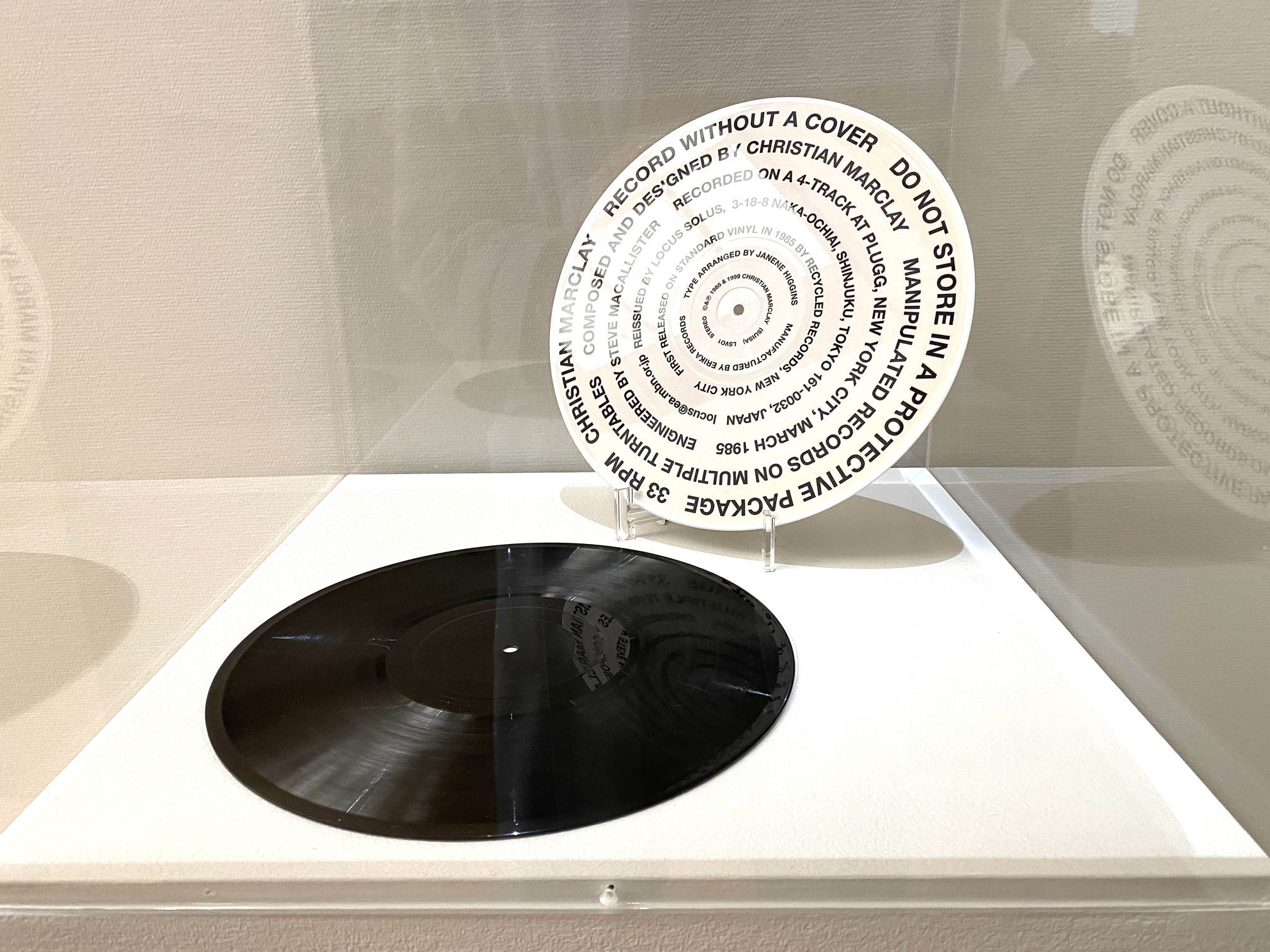

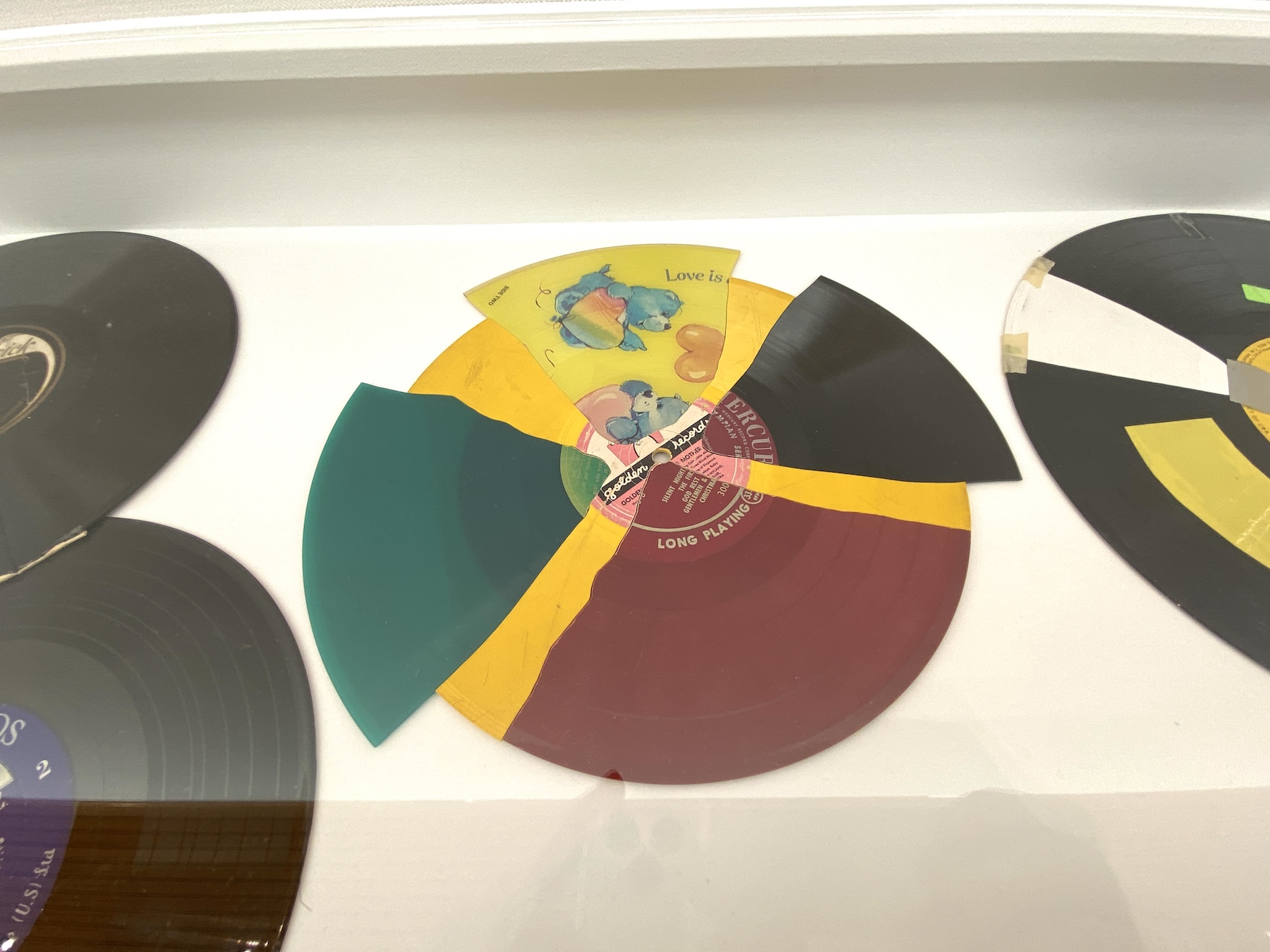

クリスチャン・マークレーは1955年アメリカ・カリフォルニア州に生まれ、スイス・ジュネーヴで育つ。ボストンのマサチューセッツ芸術大学で美術学士を取得後、ニューヨークのクーパー・ユニオンで学ぶ。長年マンハッタンを拠点に活動してきたが、近年はロンドン拠点。79年にターンテーブルを使った最初のパフォーマンス作品を発表。レコードをインタラクティヴな楽器として扱う先駆的なアプローチにより、実験音楽シーンの重要人物として一躍知られるようになる。

80年代以降は即興の演奏のほか、聴覚と視覚の結びつきを探る作品で美術の分野でも活躍してきた。《ザ・クロック》(2010)で第54回ヴェネチア・ビエンナーレ(2011)金獅子賞を受賞。これまで、ジョン・ゾーン、エリオット・シャープ、ソニック・ユース、フレッド・フリス、スティーブ・ベレスフォード、オッキュン・リー、大友良英ら数多くのミュージシャンと共演、レコーディングを行ってきた。

担当学芸員の藪前知子が、「展覧会がひとつの曲のように感じられるものになったと思います」と語る本展を、11月19日の記者会見でマークレーが語った言葉を手がかりに見ていこう。

マークレーは「音楽とイメージは、私が表現するうえで“もっとも納得できる言語”」だと語る。「言語のコミュニケーションではつねに正確性を求められ、正確に伝えるためには多くの説明を求められるにもかかわらず、他者間の解釈でこぼれ落ちるところが多いように思います。対して、音楽とイメージは、言葉の正確性や意味の規定から解き放たれ、言葉で表現できないことも表現できるんです」。

こうして音楽とイメージの往還をコミュニケーションの手法としてきたマークレーは、本展の「トランスレーティング[翻訳する]」のキーワードに興味を持ち、そのキーワードが自身の展覧会構想の補助線を引いてくれたと話す。さらに、展覧会ではメジャーな「回顧展(生涯で制作した作品を振り返る展覧会)」の形式に大きな抵抗があるというマークレーは、ともすれば「回顧展」にもなりうる今回の大型個展について次のように語る。

「回顧展という名称には怖い響きがあるし、過去だけを振り返ることはしたくないので、回顧展は私が死んだあとにでもやってくれればいいと思っています。未知の新しいものに喜びを感じる私としては、大型個展ではいま私が見ているものやコンテンポラリーなものを見せたい。過去作を自分で見直すのは怖いし、それらをどう展覧会で扱うか考えるのはチャレンジングなことです。でも今回は“トランスレーティング”のテーマで過去作を(展覧会構成における)対話のなかにうまく組み込めたと思うし、これまで私が何を“トランスレーティング”してきたかを見つめ直す機会にもなりました」。

オノマトペへの関心

オノマトペ(擬音語、擬声語、擬態語など)はマークレー作品における重要な要素のひとつで、本展でも多くの平面作品に見られる。マークレーとオノマトペの出会いは、幼少期に読んだマンガ『タンタンの冒険(原題:Les Aventures de Tintin)』シリーズで、自身が10歳の頃に描いた絵にもすでにオノマトペが見られたという。

「そう考えると、私は10代の頃から50年近くオノマトペを追いかけていることになりますね。オノマトペがなぜおもしろいかというと、オノマトペ自体が音の翻訳だからです。日本の電車に乗ったときに大人もマンガを読んでいることに驚きましたが、日本のマンガは描画表現にオノマトペがオーガニックに飲み込まれるように描かれ、音がグラフィカルに表現されてるのがおもしろいです。私から見ると、マンガの中のオノマトペ表現は書道につながっているようにも見えます」。

本展では、そうした印象を作品に活かした、掛け軸のスタイルを持つ作品シリーズや、絵巻物のような《マンガ・スクロール》(2010)も展示されている。

コロナ禍で見つめ直した原点

近作のコラージュ作品では、コロナ禍や気候変動に対する不安が反映されている。「いまは年齢的に“パンク”が似合わない歳になってしまいましたが、1980年代、私は社会的な現象にパンクなどを通してリアクションしようとしていました。今日においても、環境・社会問題に反応していくのはアーティストとして自然なことだと思っています」。近年、民主主義の危機、人種差別への問題意識などを含め、時代に対する恐れが増したと語るマークレーの恐怖心がダイレクトに表されたのが「叫び」シリーズだ。

展覧会の最終章では、ロックダウン中のロンドンでひとりきりでハサミやのりを使用した近作コラージュが並ぶ。こうした作品については「久しぶりにひとりで制作し、自分を振り返った時間が反映されていると思う。そして、隔離のなかで正気を保つ行為でもあった」と振り返る。また、コロナ禍でマスクをする人々については「コラージュで顔を半分にカットしたような人に見えますね。(記者会見に集まる)みなさんと次回お会いするなら、マスクなしでお会いしたいです」とユーモアを見せた。

記者会見のなかでマークレーが強調していたのは、作品が鑑賞者に対して「開かれていてほしい」、そして「どう自由に解釈するかが重要」ということ。たとえば、音符の並ぶ一般的な五線譜ではなく、私たちの日々の身の回りにあるイメージを楽譜化し演奏家にゆだねた「グラフィック・スコア(図案楽譜)」はマークレーの代表スタイルのひとつだが、これもどう演奏するかは演奏者の解釈によるものであり、演奏者に広く開かれている。「説教臭く何かを伝えたいということはありません」と、マークレーは付け加える。

日本とのつながり

じつは日本とのつながりが深いマークレー。1986年、初めてミュージシャンとして来日し、ときにパフォーマー、ときにヴィジュアル・アーティストとして数回にわたり日本で活動してきた。初来日時にはジャズ評論家の故・副島輝人のブッキングにより、北海道から南に向け、大友良英らとともにクラブやカフェ、百貨店で演奏をして回った思い出を記者会見では語ってくれた。12月発行予定の展覧会図録では、こうした86年以降の日本での活動をフライヤーなど貴重な資料とともにタイムラインとしてまとめているという。マークレーの活動と、それらと交歓した80年代以降の日本実験音楽の軌跡も振り返ることができるであろう本著を楽しみに待ちたい。

野路千晶(編集部)

野路千晶(編集部)