「カール・アンドレ 彫刻と詩、その間」(DIC川村記念美術館)レポート。ミニマル・アートの代表的な彫刻家による日本の美術館での初個展

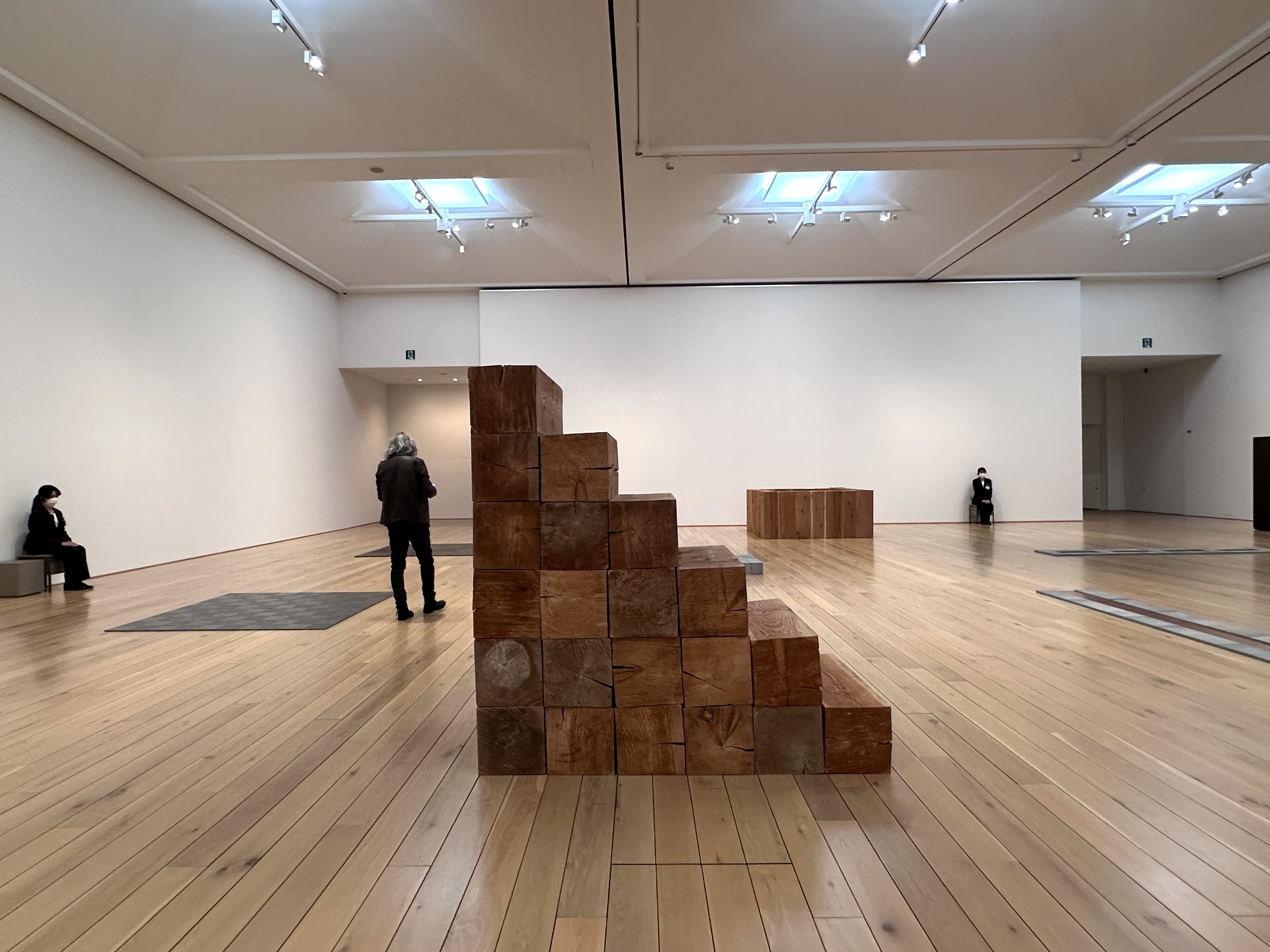

会場風景より

日本の美術館で初の個展

シンプルな素材や構成で作品を成立させる、還元主義的な芸術動向「ミニマリズム」。1960年代後半にアメリカを中心に興ったこの潮流の代表的な作家が、彫刻家のカール・アンドレ(1935〜2024)だ。これまで日本の美術館でまとまったかたちで作品が紹介されることのなかったアンドレの個展「カール・アンドレ 彫刻と詩、その間」がDIC川村記念美術館で6月30日まで開催されている。担当学芸員は杉浦花奈子(DIC川村記念美術館学芸員)。

アメリカ北東部の工場都市・マサチューセッツ州クインシーで生まれたアンドレ。詩を共通の趣味とする両親の影響で創作活動をスタートさせた。初期はフランク・ステラと友情を育みながら、コンスタンティン・ブランクーシに影響を受けた木彫を手がけ、やがて「場としての彫刻」という独自の概念とともに、素材にできるだけ手を加えない彫刻表現を見出した。

開会式ではアンドレの妻であり自身も作家である、メリッサ・クレッチマーが登場し、作家の晩年の姿を振り返った。「彼の言葉を借りるなら、彼はスタジオを超えたアーティストでした。スタジオを持ったことがなく、『世界が私のスタジオだ』と口にしていました。年齢を重ねるにつれ、大きな作品が作れなくなりました。それで引退だと口走っていたけどそれで、終わりではなかったんです。カールは手元にあるものや、私が購入したもので小さい作品を作り始めました。とにかくたくさん作っていました。窓辺、床などに小さなアンドレでいっぱいになりました。それらを持って帰るのを友人が喜んでいました」。

6のキーワードで彫刻作品を読み解く

多くの人にとってアンドレといえば「場としての彫刻」の概念に基づく彫刻作品やインスタレーション展示のイメージが強いかもしれないが、本展はそれらに加えて「詩」の作品も紹介され、大きく分けて2部構成となっている。

彫刻のパートでは、通常は仮設壁で区切られることが多い空間の壁が取り払われた、広々とした空間に彫刻が点在する。見るだけではなく、実際に上を歩くこともできる作品もあり、いわゆる「巨匠の彫刻作品」とは違う関わり方をできるのが楽しい。「生まれ育ったクインシーという街(工業都市)が遊び場だったのも、彫刻の原風景になっているのではないでしょうか。アンドレは展示の機会にあわせ、その場に必要だと思う作品を作る現場主義スタイルでした」と、学芸員の杉浦。

会場で配られるハンドアウトでは、「物質」「ユニット」「水平、重力、身体」「場としての彫刻」「アンドレと日本」「小さな彫刻」の6のキーワードで彫刻作品を読み解く手ほどきが示されているため、そちらにも目を通しながらの鑑賞をおすすめしたい。

実験的で多様な詩も紹介

生涯に2000編以上の詩を書いたというアンドレ。とくに1950〜60年代に精力的に取り組み、作家にとっては後の彫刻制作につながる実践も見られるそうだ。本展では、ジョン・L・スティーブンズのベストセラー旅行記『ユカタンの旅の事物記』(1843)の目次の項目を用いた「ユカタン」、事務用のバインダー7冊「セブン・ブックス」に500編以上の詩が綴じられた、アンドレの初期の詩のアンソロジーの2シリーズを紹介。詩が収められた什器は、アンドレが95年にデザインしたものをもとに制作されたという。

本展のハンドアウトには、「アンドレの作品には空間、時間、人間など不可欠な要素があり、その多くに『間』という漢字が含まれます。ご鑑賞にあたり、彫刻と詩の間、自身と作品の間など、是非さまざまな要素の『間』に思いを巡らせてみてください」という一文がある。しばし日常を離れ、ゆったりとした空間でその「間」に身を浸してみる時間はどうだろうか。

野路千晶(編集部)

野路千晶(編集部)