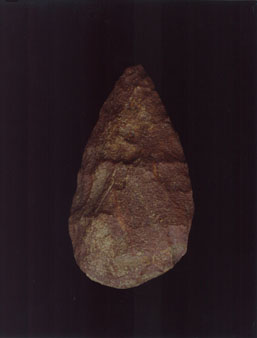

上田義彦「骨と石器」

上田義彦は1957年生まれの写真家。サントリー烏龍茶や伊右衛門、資生堂など広告写真の世界で活躍する一方、ネイティヴアメリカンの森を題材にした『QUINAULT』(1993)、一輪の花に向き合った『FLOWERS』(1997)、そして自身の家族の姿をモノクロームで収めた『at HOME』(2006)など、個人としての作品集も積極的に発表してきた。

そんな上田のターニングポイントの一つとなったのは、今から約一年半前に東京大学総合研究博物館で開かれた「東京大学コレクション——写真家上田義彦のマニエリスム博物誌」展だろう。動物の剥製や骨、貝殻など、東京大学の所蔵する学術標本を撮影したこの展覧会の成果は、のちに作品集『CHAMBER of CURIOSITIES』(2006)としてまとめられ、高い評価を博する。上田にとってこの企画は特別な意味を持っていたようだ。標本撮影のプロジェクトはその後も継続され、今年になってからはさらに二つの写真集が出版されている。

対象を呑みつくすかのような濃密な闇。その中にぽつんと配された標本のかたちを、なめるようにして浮かび上がらせる微妙な陰影。薄く削られた石器からは、背後の闇が透けて見えるようだ。上田の写真が面白いのは、それが学術標本というどこまでも具体的なモノを扱っていながらも、画面にはどこか非現実的で、そこだけ重力が欠如しているかのような不思議な雰囲気が漂っている点だろう。重力感を排除された一点一点の標本は、独特な美しい存在感を放っているにもかかわらず、どことなくこの世のものとは思えない。その印象は、たとえば宇宙の闇に浮かぶ宇宙ステーションや、そこから撮影した青々とした地球の姿を目にしたときの感覚に似ている。

しかしその非現実感には、演出くささは微塵も感じられない。上田の作品は、昨今の演出過剰・個性重視の写真とは一線を画す。むしろ彼の写真の最大の特徴は、それが「何ものも表現していない」というところにある。写真は、ファインダーを覗き、対象にピントを合わせるという過程の中で撮影者の視点を否応なく反映してしまうものだが、上田は極力それを抑制しようとする。上田の写真は寡黙である。同様に、画面に写された標本も自分からは何も語らず、ただひたすらに沈黙するのみだ。しかし同時にその沈黙からは、幾年もの歳月をくぐりぬけてきた物のみが持つ、力強さ、静けさ、堅固さが知らず知らずににじみ出ているのである。

上田の撮影態度はおそらく、目の前の世界を自分から積極的に切り取るというより、対象の前に座し、その姿が向こうから立ち現れてくる瞬間をじっと待つという感覚に近い。何ものも表現しないという点で、その写真は写真表現のゼロ地点とでも言うべき場所に到達している。沈黙は、ときとしていかなる饒舌よりも雄弁である。上田の写真から漂う豊穣な沈黙を前に、小手先の目新しさに走らない写真の新たな可能性を見た気がした。