名前のない星々のために:リヨン・ビエンナーレ2007

しかしひるがえって言えば、この秋に開幕したイスタンブール・ビエンナーレをはじめとするそれ以外のフェスティバルのほとんどは、むしろそうしたセンセーショナルな事象の影に隠されてしまったのではないだろうか。ドイツとイタリアの各フェスティバルに挟まれる格好となったフランスのリヨン・ビエンナーレもまた、おそらくその例外ではない。

今年の9月19日に開幕したリヨン・ビエンナーレ2007は、1991年に始まり今年で9回目を迎える現代美術の国際展である。元々は、フランス政府がパリからの脱中心化を目的として発足させたのがこのビエンナーレであり、現在にいたるまでローヌ=アルプ地方の全面的なバックアップのもとに隔年で開催されている。冒頭に挙げたようなフェスティバルに比べれば注目度こそ劣るものの、市内全域にまたがるその規模は決してそれらに引けを取るものではない。

今回の主な会場となっているのはリヨン現代美術館、ブルキアン財団、現代美術会館、ラ・スクリエールの4カ所だが、実際にはそれ以外の各美術館やギャラリーで開催される100以上の展示やイベントが「Resonance」ないし「Veduta」という名の関連企画としてビエンナーレの中に有機的に組織されている。フランス西部の都市・ナントのZoo galerieの協力をはじめとして、国際展でありながら地域性を全面に押し出しているのも、このビエンナーレのひとつの特色であると言えるかもしれない。

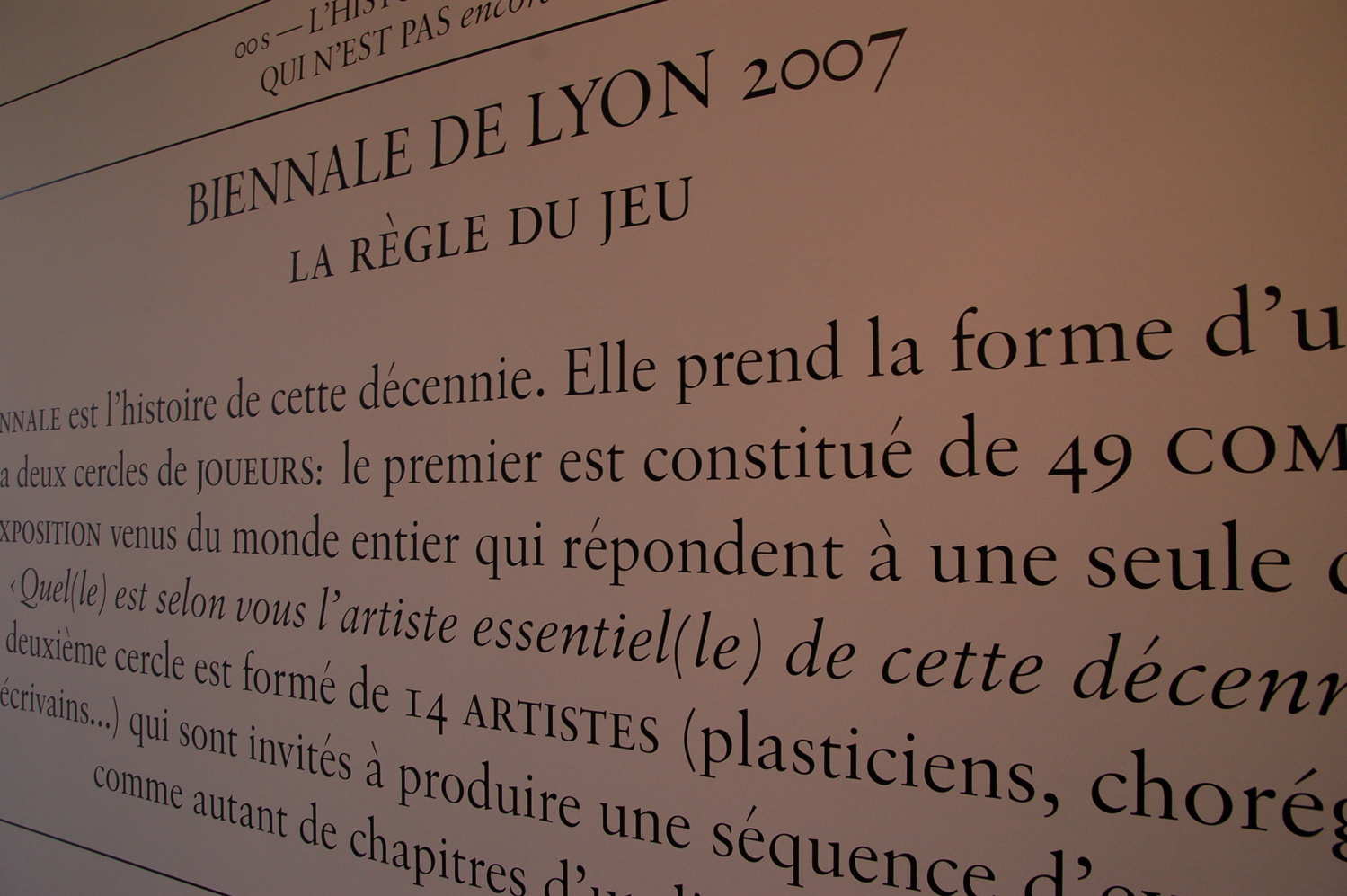

具体的に今回のビエンナーレの特徴を見ていこう。そのつど包括的なテーマのもとに組織されてきた過去の例とは異なり、今回のリヨン・ビエンナーレに統一的なテーマは存在しない。今回の出品作家たちは、小説家、批評家などを含む各キュレーターが選出した49名の招待作家(cercle 1)と、それとは別に選出された作家(cercle 2)の約60名からなっている。「00’s : いまだ名づけられていない10年の歴史」という副題が端的に示しているように、今回のビエンナーレではここ最近の10年間に頭角をあらわしはじめた作家に焦点が当てられている。したがって、その中には1970年代、80年代生まれのアーティストも少なくない。

たとえば、フランスのアーティストであるピエール・ジョゼフ(1965-)が「レトロスペクティヴ」という自身の作品とともに選出したラファエル・シボニは1981年生まれ、エティエンヌ・シャンボーは1980年生まれだ(なお、この二人も含めてピエール・ジョゼフが選出したアーティストは公式サイトの作家リストには名を連ねていない)。裏返して言えば、今回の出品作家の中に国際的な知名度を得ている中堅以上のアーティストは実のところほとんど見受けられない。デヴィッド・ハミルトン(1933-)、リクリット・ティラヴァーニャ(1961-)らがおそらくその数少ない例外だろう。こうした今回のビエンナーレのディレクションは、諸々の制約の結果であるという以上に、有力な作家を集めたその他の国際展との差別化を目的としたものだと考えることができる。

もっとも、ビエンナーレ発足当初からのディレクターであるティエリー・ラスパイユは、今回のキュレーターとしてステファニー・モワドンとハンス・ウルリッヒ・オブリストの2名を指名していた。だが彼らが今回選択したのは、自分たちがさらに選出した各キュレーターに「この10年で、もっとも重要だと思うアーティスト」を選んでもらうことだった。これは、ある一定のテーマに即して現代美術の動向をより広く提示しようとしてきた従来のディレクションとは対照的なものであり、そのリスクは決して小さいものではなかったと予想される。だが、ある種の混沌状態をも生みかねないこうした試みは、結果的に他のフェスティバルとは異なる顔ぶれをリヨンに揃えることになる。本来は映画作家であるジャ・ジャンクー(1970-)の選出などは、そうした例の最たるものだろう(ラ・スクリエールでは、彼の近作である『青の稲妻』『世界』が他の作品と並んで上映されている)。

そのような成立の経緯をもつ今回のリヨン・ビエンナーレは、ある意味で一種の実験の場(公式声明によれば「複数の手によって書かれる歴史書」)として構想されている。本ビエンナーレは「ゲームの規則」というもうひとつの副題をもっており、そこで出品作家たちは現代美術という「ゲーム」に参加する「プレイヤー」に見立てられているのだ。現代美術という「ゲームの規則」の力学をあぶり出そうとするこの野心的な試みは、「現代美術の歴史がいかに書かれうるのか」という批判的な問題意識を来場者にさし向ける。現在進行中の2000年代、いわゆる「ゼロゼロ年代」の歴史記述は、美術市場という「ゲーム」の政治性とも無関係ではありえない。それゆえこの「ゲームの規則」「いまだ名づけられていない10年の歴史」という二つの副題はあくまでも相関的なものだ。

そのような成立の経緯をもつ今回のリヨン・ビエンナーレは、ある意味で一種の実験の場(公式声明によれば「複数の手によって書かれる歴史書」)として構想されている。本ビエンナーレは「ゲームの規則」というもうひとつの副題をもっており、そこで出品作家たちは現代美術という「ゲーム」に参加する「プレイヤー」に見立てられているのだ。現代美術という「ゲームの規則」の力学をあぶり出そうとするこの野心的な試みは、「現代美術の歴史がいかに書かれうるのか」という批判的な問題意識を来場者にさし向ける。現在進行中の2000年代、いわゆる「ゼロゼロ年代」の歴史記述は、美術市場という「ゲーム」の政治性とも無関係ではありえない。それゆえこの「ゲームの規則」「いまだ名づけられていない10年の歴史」という二つの副題はあくまでも相関的なものだ。

こうした野心的な試みが、果たして説得的な仕方でビエンナーレの中に見いだされるかどうかは各個人の判断に委ねるしかない。個々の作品の完成度や運営側の問題、作品キャプションなどのテクニカルな問題について、批判はいくらでもありえるだろう。ただしそうした欠点を指摘した上でなお、このビエンナーレがもつ意義を最後に改めて考えてみる必要がある。

奇しくもヨーロッパ最大規模のアート・フェスティバルが出揃った2007年に、アーティストの有名性とはおよそ無縁のビエンナーレが開催されているというのは、実のところきわめて興味深い徴候ではないだろうか。しかもそれは、ドイツとイタリアをむすぶフランス中部の都市でひっそりと開催されている。ヴェネツィアやドクメンタに招待される作家に比べれば、このビエンナーレに招待された作家たちはいまだ名をもたない弱々しい星々のようなものにすぎない。5年に1度のドクメンタ、10年に1度のミュンスター、2年に1度のヴェネツィア、という「惑星直列」の片隅では、いまだ名をもたない無数の星々がその位置を競っている。