「札幌国際芸術祭2024」の見どころをレポート。雪の街・札幌がアートを通し、未来への問いと行動にあふれた「実験区」になる37日間

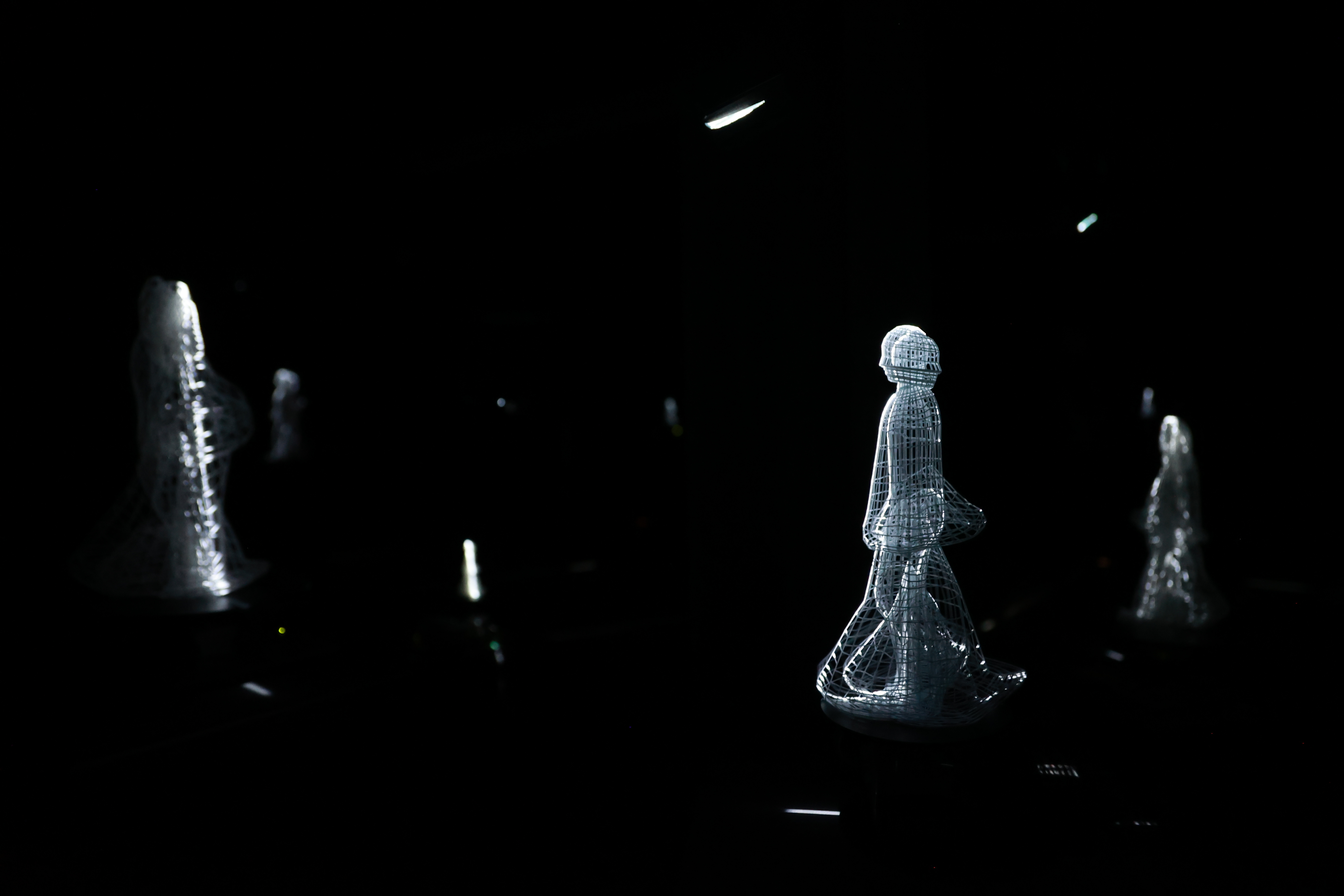

「未来劇場」会場風景より、青木美歌の展示

雪の中で芸術祭を楽しむ

1月20日、2014年より3年に1度開催されてきた札幌国際芸術祭(SIAF)が開幕した。2020年は新型コロナウイルスの影響で中止になったため(札幌国際芸術祭2020特別編としてオンラインを中心に開催)、じつに6年半ぶりの現地開催で、初の冬季開催となる。

これまでメディアアートを中心に、世界的に活躍するアーティストの現代アートを紹介してきたSIAF。今回ディレクターを務める小川秀明は、今年の芸術祭のポイントを次のように話す。 「ユニークなポイントとして、まずは80組のアーティストの多様性が挙げられます。そして、自社の技術やノウハウを活用し、未来のテクノロジーや環境問題などを体験・想起できるアート作品やプロジェクトなどをともに作り上げていくイニシアチブ・パートナー、27の連携公募パートナーのイベントを通して、各会場が横断的に実験を行う実験場となる。様々な未来志向の実験を楽しんでください。僕自身も楽しみです」。イニシアチブ・パートナーには大日本印刷株式会社、日建設計、パノラマティクス、ソニーグループ株式会社、株式会社スタートバーンらが名を連ねる。

今回の芸術祭のテーマは「LAST SNOW」。日本語では「はじまりの雪」、アイヌ語では雪に由来する造語「ウパㇱテ」という副題がつけられている。

「これは、たんなる“最後”という意味ではなく、新たなきっかけを意味します。今回、札幌における“雪”という共通の資源に向き合うことで未来に向けて何ができるのかを考えました」。

19組の作品が集まる「未来劇場 」

今回の芸術祭のハイライトのひとつは、昔は劇場(旧北海道四季劇場)として使われていた会場を活用した展覧会「未来劇場」だろう。参加作家は、エイミー・カール、青木美歌、チェ・ウラム、フジ森、ジョヴァンニ・ベッティ+カタリーナ・フレック、後藤映則、長谷川愛、h.o、キャシー・ジェトニル=キジナー+アカ・ニワイアナ、KOMAKUS、国松希根太、中里唯馬、小川絵美子、クアヨラ、施井泰平、スーパーフラックス、テガ・ブレイン+ジュリアン・オリヴァー+ベングト・ショーレン、ワビサビ、シン・リウと、今回の芸術祭ではもっとも参加人数の多い展覧会であり、多くの作品が本展のための新作となる。キュレーター・企画担当は細川麻沙美(SIAFマネージャー)。

19組の作品は「タイムトラベル」「未来の風景」「時空の錬金術」「100年後の物語」「今ある危機」「未来ラボ」の6章で、未来を体験し、考え、行動するための起点となる。

「まずはみなさんを未来にお連れします。私たちはこれから100年この世界をどう生き、2124年、私たちはテクノロジーが織り込まれた自然とどう共存するのでしょうか。また、変わらない普遍的な世界とはどういうものなのでしょうか?」と小川。また、雪の研究で知られる物理学者、随筆家の中谷宇吉郎が残した有名な言葉「雪は天から送られた手紙である」は、小川がこの本展のキーワードとして挙げた言葉。「みなさんは、過去から未来へつながる手紙をどのように受け取っていけるでしょうか?」と、問いかけた。

今回はプレスツアーで話を聞くことができた何名かの作品に焦点を当て、「未来劇場」の各ストーリーを紹介していこう。

「未来の風景」では、チェ・ウラムが《穴の守護者》(2011)、《無限の穴》(2024)、《素敵に枯れていきたい、君と。》(2024)を展示。オートノミーの時代の新たな自然のなかでどう生きていけるか、そんな「自律の世界」をキーワードに、小川がチェに出品を依頼したのだという。薄暗い舞台裏に展示される3作品は、人類亡き後、機械の世界も終焉した後の終末感と美しさが共存するような空間を作り出している。

「当初、出品を依頼されたのは《穴の守護者》だけでしたが、現場や札幌の都市を見て、よりたくさんの作品を披露したいと思いました。芸術祭のテーマ『LAST SNOW』からは、新しいことの始まり、終わって始まる循環を想起し、それを作品にも反映しました」。《穴の守護者》は、メカニックな機構がまるで息を立てるように上下に動き、生命体を思わせる。南極のウェッデルアザラシの生態から着想を得た作品だ。

チェの話す「循環」が反映されたのは、穴を覗き込むように鑑賞する《無限の穴》(2024)。過去と未来をつなぐ時空の穴を意味し、循環というメタファーを感じるアイヌの歌を素材にしたのだという。

「100年後の物語」の章は、ディレクターの小川が各アーティストに問い(テーマ)を渡し、そのレスポンスとして作品が提示されている。

エイミー・カールは、「生と死」をテーマに新作《存在の谷からのエコー》(2024)を発表。日食に発想を得たインタラクティブな本作は、来場者の動きや入力情報に反応し、生物学的かつデジタル化された来場者の痕跡を可視化。「100年後の未来に人間の生と死はどうなっているか。それはとても美しいテーマだと思いました。私はずっと人間とテクノロジーの関係、未来について探究してきましたが、本作は私たちのバイオデジタルの情報がどのように引き継がれていくかを提示します。この部屋ではボディトラッキング、顔の表情、みなさんが入力するテキストの情報などを採集しますが、本作を通して人間とテクノロジーの未来がネガティブ・ポジティブのどちらで、死後どのようなものが残り、残したいかを考えてほしいです」とカール。SF映画に登場する研究所のような展示室は未来の世界観たっぷりだ。

そのほか、シン・リウは「移動と宇宙探求」、スーパーフラックスは「コミュミケーション」、テガ・ブレインは「人工知能と統治」、中里唯馬は「衣食住」、長谷川愛は「信頼とコミュニティ」の問いに対して、それぞれ回答となるような作品を展示している。

「今ある危機」の章では、人類の活動が自然環境に影響を及ぼす「人新世」に向き合った作品を紹介。自然風景の中に存在する輪郭(境界)を題材に、彫刻を中心に絵画やインスタレーションなどを手がける国松希根太は、北海道で育った直径1m以上の朽ちかけた丸太を、チェーンソーやナタ、ノミ、ヤスリなどで削った彫刻《WORMHOLE》(2023)を発表。「WORMHOLE(ワームホール)」とは虫喰い穴の意味だが、何百年も同じ場所に立ち続け、朽ちてはまた再生する生きた木の姿との出会いをもとに「時間」を題材に制作した。「北海道で20ヶ所近くの巨木を巡る旅をしました。樹齢700年くらいの木は中が空洞だったりする。調べると、長く生きる為に代謝でそうしていることもわかった。WORMHOLEは虫喰い穴であり、2つの時空をつなぐ概念でもあります」と国松。人間中心の社会システムで自然が脅かされる状況を暗喩する本作を見て、小川は「国松さんは作品を通して危機を立体的に伝えるジャーナリストでもあると思う」と形容した。

最終章の未来ラボではAIとの文通で未来に向けて手紙を書くh.oの《WRITING THE FUTURES》(2024)、イニシアティブ・パートナーであるワコムのドローイングツールなどを体験できる。なお、同じくイニシアティブ・パートナーであるスタートバーンの施井泰平は、《SIAF 時空を超えるNFTスタンプラリー》を発表。各作品の横にあるQRコードからNFTを取得すると作家インタビューや追加情報を見ることができるほか、コンプリートするとさらに特典がもらえるというおまけつき。

北海道立近代美術館で北海道という土地の根を知る

北海道立近代美術館では、「1924-2024 FRAGILE[こわれもの注意]」と題した展覧会が開催。「1924年から100年間をテーマに、“ひろがる”“ゆだねる”“シンプルに”“つながる”のキーワードでコレクションと現代作家の作家をひもといていきます」と話すのは、企画を担当した北海道立近代美術館学芸副館長の中村聖司。

タイトルのFRAGILE(フラジャイル)とは、海外から美術作品が送られてくる際に梱包箱に印字される英語であり、「こわれもの」「取扱注意」を意味する。アートは物理的にフラジャイルなばかりではなく、そこに込められた時代性や価値観もまたもろく、壊れやすいもの。この言葉をタイトルとして、100年前から今日までを再考する試みだ。北海道立近代美術館、北海道立北方民族博物館のコレクションに加え、石井亨、宮田彩加といった現代作家の展示も展示される。

本展は100年のタイムラインにおける北海道の歴史、自然豊かな北の地と、そこで暮らす動物の関わり合いを知ることのできる展覧会にもなっている。たとえば、北海道の根室で1968年から漁師とともに生活し、厳しい気候、荒れる海、ソ連による拿捕(だほ)の脅威にさらされる人々を撮影した平野禎邦の写真群は、同地の知られざる歴史の一面を照らす。

北方民族資料館所蔵のコレクションからは、北アメリカ先住民であるイヌイットの女性たちが手がけた壁掛けが特別展示。狩猟生活にもとづく独自の文化を保持する人々が、ときに食料として、ときに友人に向けるような眼差しとともにいかに生物と関わってきたのか、親しみやすいタッチで示される。

展覧会の最終章では、絵本作家・あべ弘士の絵本原画やスケッチが多数展示される。絵本作家として独立する前に旭山動物園で飼育員として働くなかで描いた作品や、独立後の作品、とくに北極探検でシロクマを観察し、描きつけたスケッチなどが目を引く。シロクマのスケッチでは、何度もそのフォルムを試行錯誤している様が見られ、軽妙なタッチの裏にある正確に描きつけたいという執念、動物に向ける愛ある眼差しが伝わってきた。

本展は、オランウータンと人がともに夕日を見つめる絵(『どうぶつえん物語』(1994)の挿絵)で締めくくられる。この絵を前に「人間中心主義に限界が訪れているいまだからこそ響くものがある」小川は語る。

なお、同館ではアイヌ文様の特徴のひとつであるモレウ(渦巻き文)をキーワードに、アイヌアートの多様性とデザイン性に富んだ造形力に注目する企画展「AINU ART―モレウのうた」も同時期に開催。北海道の歴史と文化を知るうえではぜひ見ておきたい展覧会だ。

「空から見る彫刻」、モエレ沼公園では3つの展示が開催中

彫刻家イサム・ノグチがデザインした札幌市のアートパーク、モエレ沼公園。ここでは脇田玲、ユッシ・アンジェスレヴァ+ AATB、未来の札幌の運動会が展示を行っている。企画担当は宮井和美(モエレ沼公園学芸員)。

アーティストでサイエンティストの脇田玲は、氷河期、間氷期、大地の砂漠化、森林化、河川の生成、島の生成、人工物の生成など、数千年から億年単位で推移する様々な段階を、1つの数理モデルを用いてシミュレーションした《Over Billions of Years》(2024)を展示。高精細な8Kの映像表現とNHK放送技術研究所が技術協力を行った音像表現で可視聴化され、スピーカーと同じ目線で対面するように座ると、音が耳から体内に入り込み突き抜けていくような臨場感とともに作品を体験できる。脇田は本作について次のように話す。「数億年、数十億年の時間で地球がどんなふうに変わっていくかを描いています。私たちの一生はあまりに短く、地球のタイムラインの上では人間はあるかないかわからないような存在です。私たちはつかのまのこの世界、同じ場にいて、理解できないまま無に戻る。それが描きたかった」。

いっぽう、科学的精密さと簡潔さを探究するメディア・アーティストのユッシ・アンジェスレヴァは、スイス出身のアンドレア・アナーとフランス出身のティボー・ブレヴェによるユニット「AATB」とコラボレーションし、《Pinnannousu》(2024)を展示。「地球の危機について考えなければいけない」と語ったアンジェスレヴァ。モエレ沼公園ガラスのピラミッドの冷房システムに使われる雪貯蔵庫で展開される本作は、ロボットアームによって加工される氷塊、すでに加工され解けつつある氷、そしてその氷が時間をかけて解ける様子を低速度で撮影した映像が投影されるスクリーンという3つの要素で構成される。

もとはゴミの最終処分場だった場所を「空から見る彫刻」に生まれ変わらせた世界でも類のない施設であり、イサム・ノグチの美意識が行き渡るモエレ沼公園は、冬にはウィンタースポーツを楽しめるなど、子供から大人まで広く人々に開かれた側面も持つ。新しい冬のスポーツを作る共創型プロジェクト「未来の札幌の運動会」は、そんなモエレ沼公園を舞台に「雪×アート×テクノロジー」を合言葉に、テクノロジーやダンス、音楽など、様々な要素を取り入れた未来のスポーツを生み出す試み。芸術祭の最終週である2月24日が運動会本番だが、展示室では運動会の成り立ち、各地で行われてきた「未来の運動会」のドキュメントやオリジナル道具などを見て体験することができる。運動会の概念をアップデートしていこうという気概と遊び心が感じられる、楽しいパートになっている。

なお、モエレ沼公園には週末限定で無料シャトルバスが2本運行しているため、ぜひこちらも活用してほしい。

クリエイティヴハブとなるビジターセンター

ボリュームたっぷりの展覧会を見たあとは、市民が思い思いに時間を過ごすアートセンター「札幌文化芸術交流センター SCARTS」を訪れてはどうだろう。SIAFはここで、「SIAF2024 ビジターセンター」を展開する。担当は木ノ下智恵子(SCARTS事業統括ディレクター、大阪大学21世紀懐徳堂 准教授、アートプロデューサー)。

様々な人が行き交うクリエイティヴハブとなる同センターの1階には、SIAF2024の総合インフォメーションや、日本初公開のソニーグループによる体験型展示《INTO SIGHT》が登場。2階では、SIAFラボ、パノラマティクスによる雪国の都市と自然に関する展示や、WIREDによるポッドキャストの公開収録をはじめとした様々なイベント・トークが行われる。

SIAFの展示ではこのほかにも、札幌芸術の森美術館にて「メディアアーツの森」と題して明和電機の個展「ナンセンスマシーン展 in 札幌」、札幌発のテクノロジーやクリエイティブ産業に注目する企画展「メディアアーツ都市・札幌って知ってました?」が開催中。2月4日からはさっぽろ雪まつり大通2丁目会場で目玉企画のひとつ「とある未来の雪のまち」が予定されており、いっそうの盛り上がりを見せそうだ。

ソニーの展示をはじめ、複数の企業の最新技術を知る機会となるSIAF。これには、札幌の街全体が未来に向けた実験区となる「創造エンジン」をミッションに掲げた小川の思いによって実現された。またそれと並行し、芸術祭自体が子供たちの学校となるような「文化インフラ」の役目を果たすことの重要性も小川は強調する。どちらにも通じるポイントは、開花するには時間がかかる、遅効性の地道な取り組みであること。「100年」のキーワードが頻出することからもよくわかるように、SIAFではとかく近視眼的になりがちな社会において、いかに未来を見通し、責任と創造性を持っていまを生きていくことができるかという問いを投げかけてくる。この冬注目すべき芸術祭だ。

野路千晶(編集部)

野路千晶(編集部)