文明開化の東京を描いた「光線画」が集結。「闇と光―清親・安治・柳村」展が太田記念美術館で11月1日スタート

会場風景より、小林清親《隅田川夜》(1881)太田記念美術館蔵 *前期のみ展示

文明開化の世を明暗を強調して表現した「光線画」の展覧会「闇と光-清親・安治・柳村」が、東京・原宿の太田記念美術館で11月1日から開催される。会期は12月18日まで。

光線画は、明治を代表する浮世絵師の小林清親(1847~1915)が始めた新しい様式の風景画。清親は、東京近郊の風景を西洋画ふうに表現した木版画シリーズ「東京名所図」(計93点)を1876~1881年に制作し、光と影のうつろいを繊細にとらえた作品群は「光線画」と呼ばれた。その後は光線画の制作を封印し、風刺画や戦争画など異なる画風に進んでいった。

本展は、清親が手掛けた光線画をほぼ網羅し、「夜」「朝」など作品の時間帯やテーマごとに分けて展示。清親の門人の井上安治(1864~89)と経歴不明の謎の絵師・小倉柳村(生没年不明)による作品も併せて紹介し、光線画の全貌を伝える内容となっている(前後期で全点展示替え)。

本展を企画した同館主席学芸員の日野原健司は、10月29日に行われたプレス内覧会で展示の見どころとして4点を挙げた

1.西洋美術に伝統的な木版画で挑戦した清親

清親は、横浜在住の英国人画家チャールズ・ワーグマンから西洋画を習ったとされる。光線画では、輪郭線が目立たない色面やぼかし、網目を使った西洋ふうの表現に木版画の技術で取り組んだ。あたかも水彩画のような《上野公園画家写生》(1876頃)は、その好例といえる。

2.文明開化が生んだ「闇」と「光」の意識

新橋・横浜間に鉄道が開通し、街頭にガス灯が設置されるなど、東京のまちが急速に西洋化した明治初期。「従来真っ暗だった夜の街に光が灯ることで、闇と光の存在や影の味わいが人々により意識されるようになったのではないか」(日野原)。本展の導入部には、清親が夜景を描いた5点が並び、明治初期の人々が感じたであろう闇の深さが感じられる。

3.ノスタルジーの秘密:失われゆく江戸と明治

わずか6年で制作が終わった清親の光線画は、大正期になると詩人の木下杢太郎や小説家の永井荷風から再評価された。だが元幕臣の清親は、名所のみならず知る人ぞ知る場所も主題に選んでおり、「むしろ失われてゆく江戸の姿を描きとめようとする意識を感じる」と日野原は話す。後世、「古き良き明治」をしのばせると言われた清親の作品は、実はかつて住んだ江戸の町に対するノスタルジーが投影されていた。

4.大正・昭和の「新版画」のルーツ

絵師の川瀬巴水や吉田博が近年脚光を浴びている大正・昭和期の「新版画」。その流れを牽引した版元の渡邊庄三郎は、展覧会の開催や石碑の建立を行って清親の顕彰に努めた。「新版画のルーツとして、渡邉は清親を念頭に置いていたことがうかがえる」(日野原)。巴水もまた、清親の風景画を好んだという。伝統的な木版画をアップデートした新版画の再評価がすすむなか、その先達とも言える清親らの光線画は今後さらに注目されそうだ。

夭折した井上安治や謎の絵師・小倉柳村の作品も

これまで紹介される機会が少なかった井上安治と小倉柳村の光線画に光を当てているのも本展の大きな特徴だ。

清親の作風を受け継いだ安治は、大判の光線画や小型の「東京真画名所図解」シリーズを制作したものの、数え26歳の若さで夭折した。会場には、夜の新吉原や照明がまばゆい銀座の商店など、東京の新しい風景を精緻に描いた作品が並ぶ。

1880~81年に制作された柳村の光線画は9点しか確認されていないが、本展では前後期合わせて8点を見ることができる。とくに背中を向けて男2人が月を眺めている光景がミステリアスな《湯嶋乃景》は必見だ。

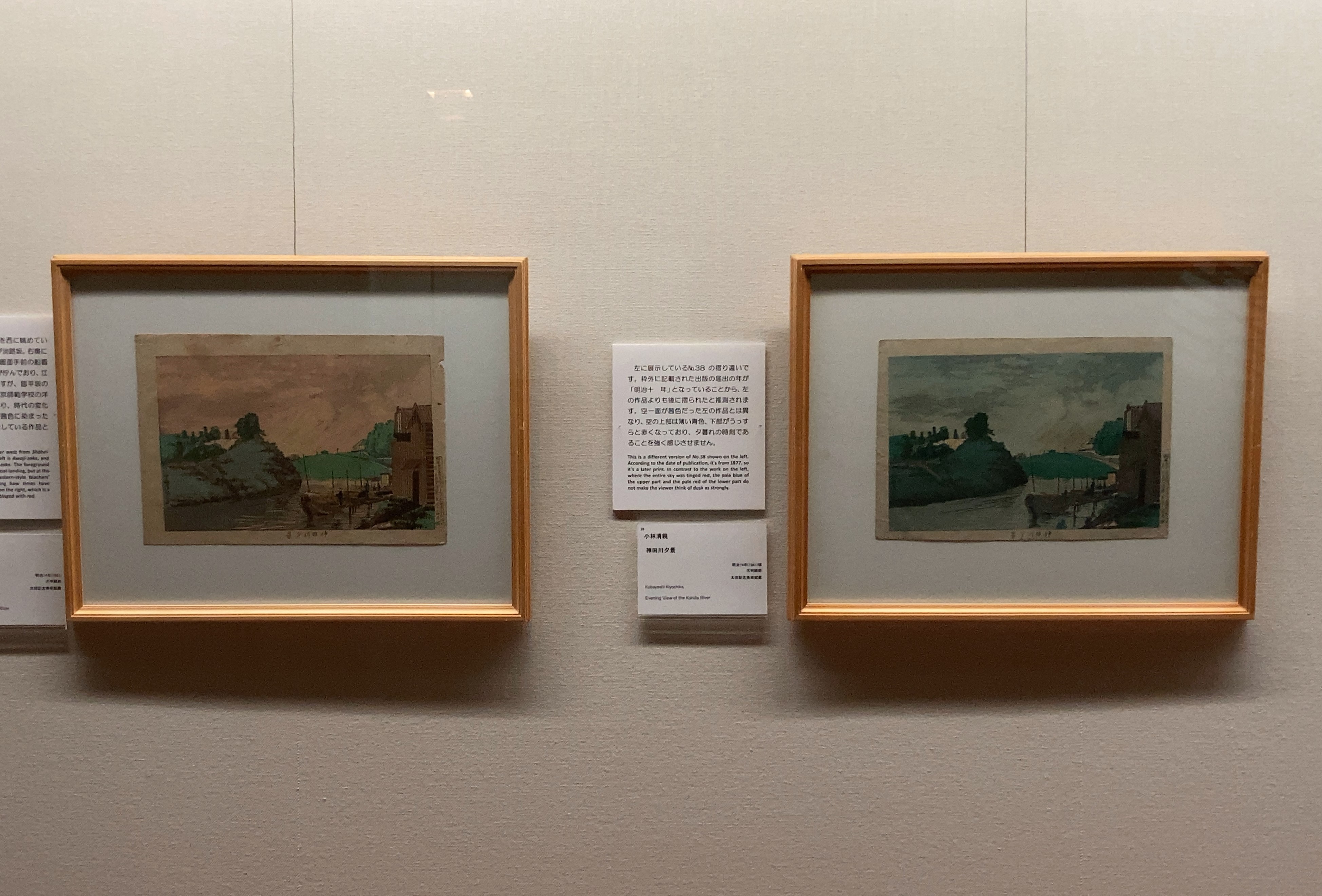

同じ版木でも色を変えた「摺り違い」や画面にニスを引いた「ニス引き」など、変わり種の作品を展示しているのも見どころ。ニス引きの作品は油絵のような光沢があり、西洋画に負けない迫真の表現を追求した清親らの苦心が伝わってくる。

江戸から東京へ変わりゆく世の中を映しこみ、うつろう光と影をとらえた光線画。その情感あふれる魅力を、ぜひ会場で確認したい。