「第8回横浜トリエンナーレ」開幕レポート! 世界中の「生きづらさ」を照らし、絶望から生き抜く術を見出すための現代アート。横浜美術館ほかで開催

会期中、SIDE COREが横浜美術館の外壁をペイントする

3年ぶりにリニューアルオープンした横浜美術館

3月15日、第8回横浜トリエンナーレが開幕した。会期は6月9日まで。

横浜トリエンナーレは、横浜市で3年に1度開催する現代アートの国際展。2001年に第1回展を開催して以来、国際的に活躍するアーティストから新進のアーティストまで広く紹介し、世界最新の現代アートの動向を提示してきた。

今回は横浜美術館をメイン会場に、旧第⼀銀⾏横浜⽀店、BankART KAIKOなど横浜市内各所が会場となる。

総合ディレクターは横浜美術館館長の蔵屋美香。アーティスティック・ディレクターはリウ・ディン(劉鼎)、キャロル・インホワ・ルー(盧迎華)が務め、テーマは「野草:いま、ここで生きてる」。参加アーティストは全93組、そのうち日本初出展は32組、新作を発表する作家は20組となる。

大きな特徴として、これまでの「現代アート界」の主流を占めてきた”白人・欧米・男性”という属性を持つアーティストはほぼ選ばれておらず、アジアやアフリカ、南米出身のアーティストが多数を占め、それぞれの地政学的状況やアイデンティティと深く関係する政治的な作品が数多く並んでいる。それらは既存のシステムや体制、支配に対し批判的な目を向け、時に反逆し、のらりくらりとすり抜け、オルタナティヴな自治や個人の生き方を探るような作品たちだ。現代アートに通じた人でも、本展で初めて見る作家はかなり多いのではないだろうか。

また、約3年にわたる大規模改修工事を経てリニューアルオープンした横浜美術館に足を運ぶことができるのも、本展の大きな楽しみだ。

丹下健三によるポストモダン建築である横浜美術館だが、そこに使われている御影石から抽出されたサーモンピンク系統の看板が新たに美術館周辺に設置され、「横浜トリエンナーレ2024」のロゴマークが来場者を出迎える。

館内は新しいエレベーターや多機能トイレ、授乳室が完備され、バリアフリーも強化。記者会見で蔵屋は「いろんな人を歓迎するトリエンナーレ」「小さな子供や体力に自信がない方も美術館で作品を見られる『優しいつくり』」だと語った。

美術館に難民キャンプ? 非常事態が続く世界への応答

中に入ると、大空間「グランドギャラリー」はかつてない開放感。以前は閉じていた天井のルーバーが開き、天空から明るい光が差し込む。左右に広がる大階段に常設されていた彫刻群はなくなり、あちこちにビエンナーレの作家たちの作品が配置されている。その様子は一見楽しげだが、テント状の作品や巨大なナス色の立体物が空間を埋める様子は、どこか「占拠」や「ジャック」と言いたくなる雰囲気もある。

この最初のエリアは「いま、ここで生きてる(Our Lives)」という章だ。その説明には「自然に囲まれたキャンプ場のようにも、また人々が身を寄せ合う難民キャンプのようにも見えます」とある。ここは来場者に対して本展の理念を高らかに宣言するように、ダイジェスト的かつ象徴的にキュレーションの意図を伝える空間になっている。

「私たちの暮らしは災害や戦争、気候変動や経済格差、互いに関する不寛容など、かなり生きづらさを抱えています。今回はこの生きづらさがどうして生じてきたのかをたどりながら、みんなで手を携えてともに生きるための知恵を探る展覧会となっています」(蔵屋)。この言葉のとおり、非常事態にある人たちの声を聞き、そうした危機的状況について想像をめぐらせるように誘う作品たちが空間いっぱいに広がる。

たとえば、会場全体に響いている「ウ〜〜!ウ〜〜!」「ズズズズズズ!」などの不穏な音。これはウクライナのアーティストのグループ、オープングループによる映像《繰り返してください》(2022)から流れているものだ。本作はロシアによるウクライナ侵攻にともなってリヴィウの難民キャンプに逃れた人々に取材した作品。先ほどの音は、こうした人々がロシア軍による攻撃音を真似て発した声だ。同地で配布された戦時下の行動マニュアルには、音によって兵器の種類を判別し、いかに行動するかが書かれているという。そのために人々はこうした兵器の音を覚え、身体化する。そして音を発した後に必ず、私たち鑑賞者に向かって、英語の授業の「Please repeat after me」のごとく「繰り返してください」と呼びかける。私たちは兵器の声真似を、自分に必要な術として、いまここで身につけることができるだろうか? そんな問いが突きつけられる。

北欧の遊牧民であるサーミ族の血を引くヨアル・ナンゴの作品は、その土地の素材や技術を使って仮設物を作るというもので、今回は神奈川県の木材などを使用した憩いの空間が生まれた。

志賀理江子は、猟師の小野寺望に取材した写真などによる作品を3階の回廊で展示するほか、階段に「緊急図書館」という小さなライブラリーを開設。東日本大震災に関するもの、アフガニスタンに関するもの、宮沢賢治の本など、生きる術に関わる本が多ジャンルに渡って置かれている。

入口すぐのところにある彫刻は、今年で82歳になるトランス女性のアーティスト、ピッパ・ガーナーによるもの。その作品はシスジェンダー中心の社会、そして資本主義社会に溢れるイメージを撹乱し、多様な在り方を提示する。

「わたしの解放」:富山妙子からベトナム人女性労働者たちへ

私が本展で深く感銘を受けたのは、円形のギャラリー5が丸ごと充てられた富山妙子の展示と、対となるギャラリー2の現代作家たちの展示で構成された「わたしの解放」という章だ。

富山妙子は1921年に生まれ、2021年に亡くなった画家。子供であった1930年代を満州大連とハルビンで過ごし帰国、50年代から筑豊炭鉱や鉱山の労働者を描き始めた。1970年代には韓国の詩人金芝河(キム・ジハ)と共作、また日本の戦争責任や日本軍「従軍慰安婦」をテーマにし、近年は東日本大震災に関わる作品を制作した。その芸術活動を貫くのは、日本という国を超えたトランスナショナルな視座、労働者や女性といった社会的マイノリティへの共感、支配的権力や歴史観への強い抵抗だ。50年以上に及ぶ創作活動は多くの人々に影響を与えてきたが、日本の戦後〜現代アートの中心で必ずしも重要視されてきたわけではない。ある意味周縁化されてきたと言えるが、その作品は近年再評価が進んでいる。

本展では、こうした富山の様々な作品がまとめて展示される貴重な機会となっている。私もこれまで図版でしか見たことのなかった作品の数々を間近で見、そのディテールに驚かされた。それと同時に、現在の国際的なアートシーンでやっと脚光を浴びるようになった、女性とフェミニズムや社会的マイノリティへの視点、主流な歴史の問い直し、アジアへの関心やトランスナショナルな在り方、といったものを半世紀以上前から先取りするように制作の原動力とし、長年継続してきたという凄みに圧倒された。撮影は禁止なので、ぜひ多くの人に足を運んでほしい。(ただ絵画作品のいくつかがかなり高い位置に設置され、よく見えないことは残念だ。天井高のある空間を比較的小さな絵画のため使うための試行錯誤、また多くの作品を展示したいという熱意によるものだとは理解できるが、子供や車椅子の人にとっては作品を見るのが非常に困難なのではないだろうか。設備のバリアフリー化に対して、作品の配置や動線などにこうした難しさを感じる場所がほかにもいくつかあった)。

そして対となるギャラリー2は、ウィーン在住のアーティストで資本主義の欺瞞にユーモアを持って向き合い続ける丹羽良徳、台湾の台南で活動するグループ、ユア・ブラザーズ・フィルムメイキング・グループ(你哥影視社)の展示が行われている。ユア・ブラザーズ・フィルムメイキング・グループの作品は、2018年に台湾で100人以上のベトナム人女性労働者が待遇改善を訴えたストライキに取材したインスタレーション。作家は、彼女たちが立て篭もった二段ベッドが並ぶ寮の空間を再現し、ストライキを再現するワークショップを行った。

本章タイトル「わたしの解放」は富山の著書から取られた言葉。ここでは富山を起点に現在に至るまでの、アジアひいては世界各地で繰り広げられてきた名もなき者たちによる解放のためのアクションとその創造性に思いを馳せることができるだろう。

世界中に溢れる困難が押し寄せて来るような展示

「わたしの解放」に見られた、労働、闘争、トランスナショナルというテーマは本展で繰り返し登場する。

ジョシュ・クラインによる、捨てられたかのような失業者の生々しい彫刻《生産性の向上》(2016)や、1984年にイギリスのヨークシャーで起きた炭鉱労働者と警官隊の衝突を再演するジェレミー・デラーの作品など、労働と社会的階級、闘争をテーマに扱う作品がいくつかある。

トマス・ラファの映像はオルタナ右翼によるロマ族への暴力をとらえ、その横にはコソボの日常を描き、いまなお癒えない紛争の傷と保守的な価値観を自虐的にあぶりだすアルタン・ハイルラウの作品。

トム・ウィリアムズが撮影した「移民なしにはやっていけない」というプラカードを掲げた人々はエッセンシャルワーカーで、コロナ禍において過酷な状況に追い込まれながら社会のために奮起する自分たちの貢献を訴える。

また生存戦略のため自治や共同体作りという点で、小林昭夫とBゼミの資料展示が興味深かった。画家の小林昭夫が従来の美術教育に飽き足らず、自ら横浜に作った教育の場、富士見町アトリエ。そこでのゼミの実験的な学びとその後の日本のコンセプチュアルアートへの貢献を検証する展示だ。小林は50年代にアメリカで抽象絵画を学び、そこで世界の最先端を目に焼き付けた。Bゼミの風景をとらえた写真には李禹煥によるゼミの様子もあり、こうした国を超えた作家同士の交流や、その時々の潮流の国際的な影響関係にも、トランスナショナルな姿を見てとれる。

もうひとつ、日中の版画交流のキーパーソンとして活躍した、版画家・教育者の李平凡に関するセクションも、トランスナショナルな連帯と学び、アジアの近代化について示唆に富むものになっている。

魯迅『野草』:絶望を出発点に

トランスナショナルといえば、本展テーマ「野草:いま、ここで生きてる」の由来となった著作『野草』を記した、魯迅(1881〜1936)の人生がそうである。

1902年から7年に渡り日本に留学した魯迅は、医学を専攻しながら西洋の文学や哲学にも大きな関心を持ち、中国の近代文学の元祖として第一級の知識人となった。その文学作品は、のちに日本の教科書にも採用され親しまれてきた。

詩集『野草』(1927年刊行)は、魯迅が中国で直面した個人と社会の厳しい現実が描かれている。1911年に起きた辛亥革命によって古い秩序を象徴する清朝が倒れたものの、中国社会が根本的に変わることはなかった。こうした敗北感を抱きながら、絶望を自分の出発点とした魯迅。しかし同時に、こうした暗闇から抜け出すための模索を続け、個人の運命と人間性について思想を深めた。

アーティスティック・ディレクター、キャロル・インホワ・ルーが会見で語った力強い言葉を紹介したい。

「『野草』には魯迅の宇宙観と人生哲学が込められており、あらゆる制度や規則、統制に超然と立ち向かい、個人の生命の抗い難い力を、高潔な存在へと高めた存在であり、希望ではなく絶望を出発点としています。

私たちが本展のオファーを受けたのは、まだコロナによるロックダウン中の2021年末のことでした。まずテーマの構想に関してはいくつかの事項の検討を行いました。

はじめにトリエンナーレのような大規模な国際展は、資本やアートマーケットが大きな力を振るういっぽうで、たんなるスペクタクルとなってしまっており、歴史的な深みの欠如や現実との乖離といった課題を抱えていることに気がつきました。私たちはこれらの課題に取り組みたいと考えています。

第2に私たちはこのトリエンナーレに、今日私たちが置かれている複雑な歴史的状況を反映させたいと考えています。

第3に私たちは人間社会の活動や経験、歴史をつぶさに見つめ、私たち自身や友人、隣人の歴史から学ぶことができると信じています。英雄のように成功した人物だけでなく、多くの一般的な庶民の人生を描きたいと考えています。

近年の様々な危機の連鎖は、人間の存在の脆弱な状態を明らかにしただけでなく、20世紀に考案された政治制度や社会組織のモデルの様々な限界を露呈させています。社会主義体制の衰退と東西の冷戦終結に続く現在の世界秩序は、新自由主義経済と保守政治の支配によって特徴づけられています。新自由主義体制は、市民ではなく消費者を、共同体ではなくショッピングモールを生み出します。個人が互いに阻害され、自己認識が道徳的に破綻し、社会化が弱体化した原始的社会を作り出しました。

私たちは今日の経験を芸術的なアプローチで表現する必要性を感じており、このトリエンナーレで今日版の『野草』を構成したいと考えています。 」

本当に「いろんな人を歓迎」しているか?

本展の示すビジョンに勇気づけられるいっぽうで、少し疑問もある。本展は「いろんな人を歓迎するトリエンナーレである」と蔵屋館長は語ったが、誰もがそう感じられるものになっているだろうか?

本展のキュレーションとメッセージには際立った方向性と強度がある。その政治性も含めて興味を持って見るには、ある一定のリテラシーや政治的態度が要求されるのではないか。本展が問題視する「新自由主義」にどっぷり浸かった人や「アートに政治を持ち込むな!」という人……そういう人たちが足を運びたくなったり、実際に展示を見て何かが変わるような回路が十分に用意されているだろうか。個人的には、グランドギャラリー中央に柄谷行人やジュディス・バトラー、ティモシー・モートン、斎藤幸平らによるテキストが置かれた「日々を生きるための手引書」という展示は、本展の理論的枠組みを共有し、参考文献を紹介する有効かつ親切なプレゼンテーションであるいっぽうで、そもそも「難しい本は苦手」と思っていたり、リベラルな思想家たちに興味も共感も持たない人々(アート界ではマイノリティだが、一般的にはマジョリティではないだろうか)を、ふるいにかける関所のようにも見えてしまった。

横浜美術館だけでも作家数、作品数が非常に多く、その背景にある歴史的、社会的、政治的な問題は非常に複雑で重い。たくさんの作家を知ることができるのは国際展の醍醐味だが、多くの鑑賞者にとってこの量は適正なのだろうか。祝祭感が薄く集中を迫られる空間で、怒涛のように押し寄せる世界中の「生きづらさ」。それぞれ固有の「生きづらさ」抱えた鑑賞者が、それをどれだけ受け止めたり、考えを深めたり、自分の身に照らしてみたりできるだろうか。これは慌ただしいプレスツアーで取材せざるを得ない筆者の杞憂かもしれないが、鑑賞者の手元に残るものがポジティブな何かであってほしいと願う。

アジア各地から横浜に集った元気な反逆者たち

とはいえ、本展のように現代の世界を照らす充実した国際展がいま横浜で開催され、多くの人に開かれていることの重要性はいくら強調してもしすぎではないだろう。

わたしが個人的に本展において、「絶望」を突破する「希望」をもっとも感じたのが、旧第一銀行横浜支店で展示されていた「革命の先にある世界」だ。

横浜市認定歴史的建造物である優雅な建築空間が、いきなり高円寺化している。どこかのアジアの地下空間かもしれない。溢れる雑多でアナーキーなバイブス。「アート」とか「文化的実践」といった言葉でスマートに理解したふりをすることが恥ずかしくなるような「本物」さ。社会におけるオルタナティヴな在り方やサバイバル術、自治、反消費を一歩離れたところから観察するのではなく、身をもって実践する作家やグループが集まっている。

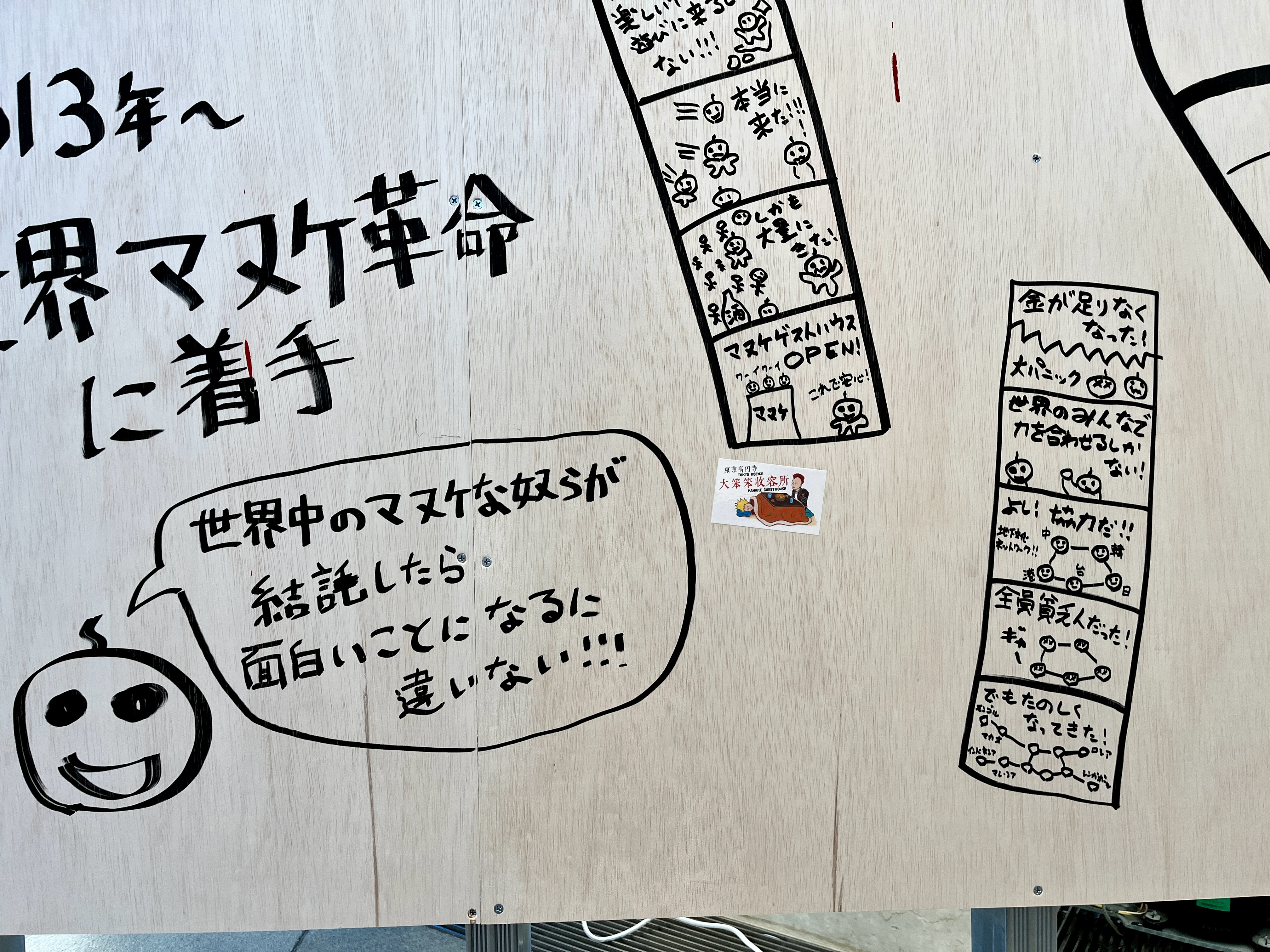

任意団体「貧乏人大反乱集団」を主宰し、のちに高円寺でリサイクルショップ「素人の乱」を立ち上げた松本哉。数々の「闘争」や「デモ」を主導してきたが、そこには周囲を巻き込む「面白さ」があり、そのノリが展示にも反映されていた。大きなパネルには「2024年、世界のマヌケ地下文化圏の奴らの交流は、いよいよとんでもないことに!!」と書いてある。

ほかに、リメイクブランド「途中でやめる」の山下陽光、マレーシア、台湾、香港の作家によるインターアジア木版画マッピング・グループ、中国広州を拠点に活動し、コロナ禍の移動制限下でも人々が集まるためにカンフー練習に見せかけて野外集会を行ったエナジー・ウェルビーイング・コレクティブなどの展示がある。それぞれ独自の戦術で監視や抑圧、規制のシステムから逃れて、物を作ったり売ったりしながら楽しくやっている、そんな逞しさと生きた知性に目が開かれる。

旧第一銀行横浜支店とBankART KAIKOにまたがる章は「すべての河」というタイトル。これはイスラエルの作家による同名の小説のタイトルから採られており、イスラエルとパレスチナから来たふたりの恋物語だという。

ここでは紹介しきれないが、ほかの会場も含めて7つの章で構成される「野草:いま、ここで生きてる」の国際展に加え、横浜市内で充実した活動を続けてきたアートスペースがそれぞれ企画する「アートもりもり!」という展示がある。グローバルな視点とローカルな視点が共存する横浜トリエンナーレ。ぜひ時間に余裕を持って足を運んでほしい。

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

「Tokyo Art Beat」編集長