久留米絣を変える若き織元:野村織物

久留米絣という生地の名は、多くの日本人が耳にしたことがあるだろう。絣というのは、模様のある織物のことを指していう。久留米の他には、伊予絣、備後絣などがよく知られる。しかし、その伝統的な響きから、この絣に目を向ける若い人が多くない。ところが、近年、久留米絣の産地では、新しい動きに勢いが出つつある。若い織元の頭首たちが力を合わせて、久留米絣という生地に新たな光を当て、海外に活路を見出そうとしている。JAPANブランド事業において、海外に目を向ける織元・野村織物の4代目、野村周太郎氏に話を聞いた。

取材:鈴木隆文

野村さんは、学校卒業後は、ここの工房にすぐに入ったのでしょうか?

いいえ。最初は、ある日本の自動車メーカーで販売員をしていました。子供の頃から自動車が大好きでしたからね。でも、私個人としては、ずっとサラリーマンでいるつもりはなくて、いつか起業をしてやろう、という気持ちが心のどこかにずっとあったんです。

起業家スピリットのようなものがあったと…。

はい。私は15歳から実家を出て、三重県にある全寮制の高校に通っていました。だからか独立心が割と強いのだと思います。それでも、自分が久留米絣の工房を継ぐということは、祖父に言われるまで今ひとつピンとこないという状況でしたね。自分は次男坊でもありましたし…。

ご長男さんは家業をやられていないわけですね。

兄は公務員の道を歩んでいたので、私が家業を守らなきゃと思う気持ちが強かった。それに私には、起業をしたいという野心的な気持ちもあった。それで、祖父もその点を見抜いていたわけです。それで、「お前が継ぐんだ」と言ってきました。

伝統的な家業を継がされると聞くと、「嫌だ」と思う人は少なくないと思うのですけど、お気持ちとしてはどうだったのですか?

その当時の僕は東京で楽しい暮らしをしていましたから、その生活をすべて捨てて、地元に帰るのは名残惜しくもありました。でも、家業を継ぐことに対しては全く抵抗がありませんでしたね。それは恐らく、私自身が子供の頃から、この工房に慣れ親しんでいて、とても自然な場所だったということがあるんではないかと思います。

子供時代には、お手伝いなんかもしていたのでしょうか?

はい。工房にはいつも出入りしていましたし、手伝いは子供の頃の楽しみのひとつでした。父の車に乗って、商品を届けるということも面白かったです。きっと、大人の人に触れるのが好きだったのでしょうね。人間が好きなんです。

では、野村さんにとっては、久留米絣のどんな点が魅力的なのでしょう?

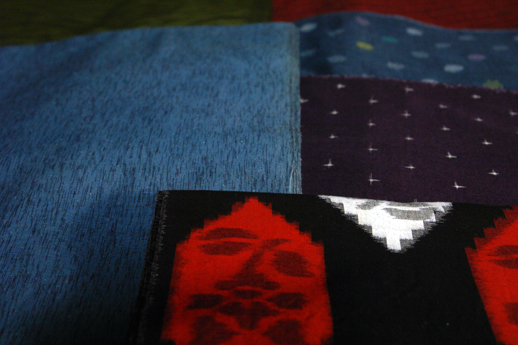

緻密な計算の元に織り上げられる精巧な美しさ、そして自然素材である木綿の持つ風合い、このふたつが大きな魅力だと考えています。それに加えて、そこに注がれる職人たちの高度な技術というものも、製品の風合いに魅力を与えているように思います。

高度な技術といいますと、具体的にはどんな技術になりますでしょうか?

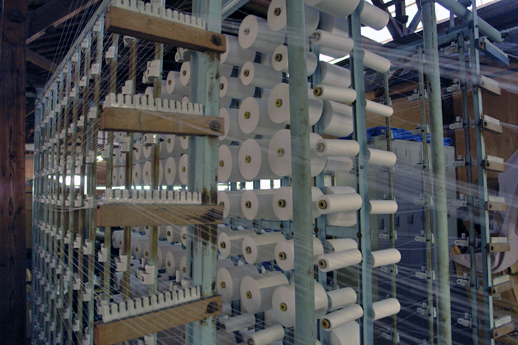

何と言っても難しいのは、経糸の柄と緯糸の柄をきちんと合わせて、ひとつの柄に織り上げる工程です。久留米絣はとにかく根気が必要なんです。一反(巾38cm×長さ12メートル)が仕上げられるまでには、およそ2ヶ月かかります。その工程数は、30にも及びます。簡単にその流れを説明すると、白糸で綿糸をくくって、藍で染め、その後、織ります。そして、水洗いと乾燥をして、仕上げをして形を整える、といった具合です。

でも、そういった高度な技術の魅力を売り場で伝えるのは難しいんでしょうね。

そうなんです。久留米絣の往年のファンというのは非常に多くて、一度、この自然素材の着物の着心地を知ると、気持ちがいいから、リピーターになってくれる場合が多いんです。ところが若い人たちに、その魅力を伝えようと思ったら、言葉で説明していては駄目なんです。直感的に「カッコイイ」とか「カワイイ」と思わせないといけませんからね。自分自身のことを考えても、服を買うときは、やはり直感で買いますからね。

今回のJAPANブランドでは、段々とデザインというものに対しての嗅覚が鋭くなってきているようですね。

確かに、その通りなんです。今年で同事業に取り組むのは3年目なのですが、最初の年などは、あれをやりたいこれをやりたいという絵空事ばかりで方向性がまったく絞り込めていませんでした。それに意識も低かった。それが年数を重ね、参加業者が自然淘汰されて、新しい久留米絣をつくろうという意識を保てる工房だけが残ると、自然と団結感も強まって、やることにもまとまりが出てきました。

JAPANブランドに参加する事業社の数が変わったんですね。

最初は13社が参加していましたが、現在は4社です。残っているのは、20代から30代の後継者がいる織元ばかり。そういう意味からは、新しいことやデザインというものを受け入れやすい織元が残ったのだと思います。でも、私たち織元が売りたいのは、反物の生地そのものなんです。だからそういう意味からは、感性がある人に出会えてきたことが、デザイン性を高めてきたのだとも思っています。

その出会いというと、どんなものが挙げられるでしょう?

例えば、横浜にショップを持っているロウロウやラフォーレ原宿などにお店を出しているニニータなどで実際に販売をして、服の企画、デザインをしている人たちです。彼らの売る現場の生の声というのは、生地をつくっている私たちからは、想いもよらないものなのです。そこからは、生地のつくり手からは出ないような新鮮で市場で受け入れられるアイディアが出てくるわけです。だからこそ、私たちがつくるモノも年々洗練され、変わってきているのだと思います。そういった人たちとは、ほとんど展示会を通じて知り合うことができました。その出会いというのは、本当に大きなもので、その出会いがなければ、井の中の蛙で終わってしまっていたかもしれないですね。

では、最後に今後のビジョンをお聞かせください。

久留米絣というものを着物のための生地ではなく、洋服のための生地として認知してもらえるようになりたいです。そのためには、今後も感性研ぎすませつつ、いろいろな人やものと出会っていって、生地のいろいろな提案をしていく必要がある。そして、何よりも久留米絣というものをもっともっと世界に発信できたらいいと思っています。

同プロジェクトの各地参加者の生の声

広川町商工会

久留米絣は200年以上もの歴史を持つ当地域の伝統産品です。「新風久留米絣」はその伝統技術を継承し、そこに新しい光を当てて、久留米絣のブランド化を目論むプロジェクトです。「新風」というブランド名には、若い後継者たちが新しい風を巻き起こして、世界に羽ばたかせるという意味が込められています。「ただ単にいいものをつくれば売れる」という考え方は、私たちは今の時代には通用しないと考えています。伝統をとり入れつつも現代に受入れられるものをつくる。如何に時代のニーズに対応できるかがカギです。事業参加者は発足当時より減っていってはいるのですが、プロジェクトとしての密度は濃くなり、意識は高くなってきています。また、残った織元4社が皆、若い後継者でその分、新しいものの吸収力も高く、積極的に色んな取り組みに挑戦し、海外などに向けても果敢にアプローチをかけてくれています。その結果、海外展示会でのデザイナーやクリエーターとの出会いが、彼らには大きな刺激となって久留米絣を革新へ導く原動力となっていると思います。久留米絣は、200年以上前の江戸時代後期のひとりの少女のインスピレーションに端を発したものです。以降、多くの人たちに愛されて来た久留米絣。今一度、現代の若者達の手で、新たな付加価値を加えることで、デザインや素材など現代にマッチした久留米絣を世界に羽ばたかせていきたいと考えています。ブランド化と言っても、一朝一夕に確立できるものではありません。目的意識を持ち地道な積み重ねが必要です。商工会としましても、地域の伝統産業である久留米絣業界全体の浮揚のため、地道な活動を行なって行きたいと思っています。