『ホドロフスキーのDUNE』未完の超大作SF映画

不条理な世界が産んだカルト映画の開祖、ホドロフスキー監督

1970年代のアメリカの若者たちに多大な影響を与えた”ミッドナイト・ムービー”の存在を知っているだろうか。深夜のミニシアターで流されるカルト映画は、不条理な時代を反映するだけにとどまらず、時代の先をも切り開いて行き、アメリカのミニシアターから世界のスクリーンへと広がっていった。深夜にしか流すことのできなかった、アンダーグラウンドでカウンターだった当時の表現は、知らないうちに太陽の下の日常にいきづき、21世紀を生きる私たちのメインストリームとなっている。そんな現在の私たちの文化を担っているミッドナイト・ムービーの黎明期を切り開いたのが、映画『エル・トポ』でも知られるチリ出身アレハンドロ・ホドロフスキー監督。彼は公開こそされなかったが、いや、公開されなかったからこそ世界に多大な影響を与えたSF映画『デューン』を、1974年から企画していた。カルト映画の開祖が描こうとしていた、SF映画とはどのようなものだったのか。

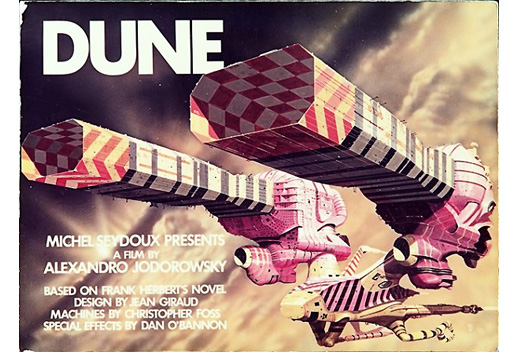

小説『デューン/砂の惑星』の映画化は、デヴィッド・リンチ監督によって10年後の1984年に公開されている。『イレイザーヘッド』や『エレファント・マン』等のカルト映画で有名なデヴィッド・リンチ監督も、もちろんミッドナイト・ムービー出身の監督だ。ホドロフスキー監督が手がけられなかった『デューン』をデヴィッド・リンチ監督がメガホンを握る形で映画は完成した。何故、ホドロフスキー監督はメガホンを握れなかったのか。彼の予算を含む壮大さと破天荒さにスタジオが、ゴーを出せなかったのだ。しかし、その壮大なプロジェクトは丁寧で膨大な絵コンテを含む設定資料の書籍として今も残っている。ドキュメンタリー映画『ホドロフスキーのDUNE』は、ホドロフスキー監督を始め、制作に携わった人々の証言を交えて、設定資料の本を紐解く形で描かれている。70年代のカルト映画の開祖が作った、頓挫したSF映画のドキュメンタリーは一部のマニア(70年代を懐かしむおじさん)向けと思われるかも知れない。確かに、その通り。『ホドロフスキーのDUNE』には、マニア向けのキーワードが散りばめられている。しかし、そのキーワードがマニア向けだけに留まってないのが、このドキュメンタリー映画の面白さ。私たちは既にデューン後の世界に住んでいることを体験する。

カルトの巨匠に挑む、ドキュメンタリーの若手監督

1929年生まれのホドロフスキー監督のドキュメンタリーに挑んだフランク・パヴィッチ。彼はNY出身で現在はスイスに住んでいる1973年生まれのドキュメンタリー映画の監督。東京国際映画祭で来日中のフランク・パヴィッチに、ドキュメンタリー映画の制作方法やホドロフスキー監督にまつわる話を伺った。

フランク・パヴィッチはアメリカに住んでいた1990年代の20歳前半、絵がシミのようになるまでコピー、コピー、コピー……と何度もコピーを繰り返した、字幕さえわからないVHSフィルムの『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』といったホドロフスキー監督の作品たちに出会った。「内容はわからないけどイメージは素晴らしいと思った。それから彼の作品が好きになって、彼から大きな影響を受けた。大きな影響を受けたからこそ、こんな何年もかかるようなプロジェクトのテーマに彼を選んだんだ。ドキュメンタリーというのは対象が小さければ小さいほど、問題を掘り下げられていいと思っている。だからホドロフスキー自身ではなく、ホドロフスキーが手がけたデューンと、対象を狭めて深く追求した。」

「世界を照らすものは己の身を焼かなければならない」

ドキュメンタリー映画は、小説『夜と霧の』ヴィクトール・エミール・フランクルの言葉の引用で始まる。「それは、ホドロフスキーのデューンに起こったことだと思う。光を出すということは、相手に影響を与えることだ。例えばマッチは光を出すために、自身を燃やす。まわりに影響を与えるというのは 自分を壊さなければいけない。デューンでは、影響を与えるためには、結果的に映画という形をとらないことが必要だったのかも知れない。完成しないということによって、いろんな人がいろんなアイディアを参考にして本にしたり、他の映画にしたわけだよね。ホドロフスキーは映画の為に長い時間をかけて準備し、沢山の人にインスピレーション与えた。そして、世界を変えたと思う。」

凄すぎる、「魂の戦士」たち

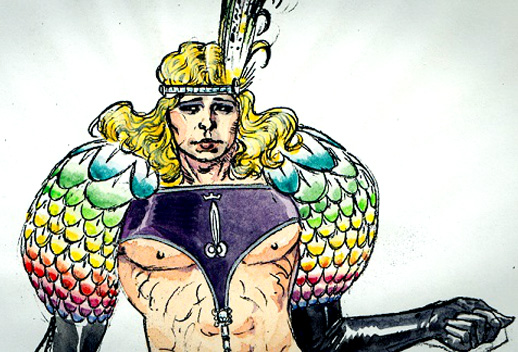

ホドロフスキー監督は、映画の準備のために「魂の戦士」と呼ばれる制作スタッフたちを探す旅を始めた。そして最初に見つけた戦士の一人は、ジャン・ジロー。大友克洋や宮崎駿らに影響を与えた漫画家名メビウスとして知られる彼と共に、膨大な絵コンテを作り始める。音楽は、前衛的なロックで影響力を持ったピンクフロイド。脚本は後にトータル・リコールも手がけたダン・オバノン。キャストはローリング・ストーンズのミック・ジャガー、シュルレアリスムの画家として知られるサルバトール・ダリを始め、映画監督のオーソン・ウェルズ……等々、名前を羅列するだけでもスケールの大きさとそれまでの常識から外れた映画作りが伺える。制作はまだ映画界にキャリアの無いH.R・ギーガーとクリス・フォスを見出し、彼らは後に『エイリアン』を担当することになった。『デューン』の世界観がエイリアンに引き継がれた結果、その後のSF映画の制作手法や世界観へ大きな影響を与えている。それらのストーリーがこのドキュメンタリー映画では丁寧に描かれている。私たちが今見ているSF映画や普段接している文化の中に、デューンの片鱗を見出すことが容易であることを知らされる。しかし周知の通りホドロフスキーの『デューン』は制作されることなく、権利は売られる。

ホドロフスキーのバージョンの映画は制作できず、権利を買ったプロデューサーのディノ・デ・ラウレンティスがデビット・リンチと一緒に『デューン』を作った。「ホドロフスキーはキャストにミック・ジャガーを考えていたけど、デビット・リンチはロック歌手のスティングを使った。音楽がピンクフロイドだったのをTOTOにしたのは、面白いよね。それ以前にはロックバンドに映画のサントラを担当させるというアイディアは無くて。ホドロフスキーが最初だったと思う。そのアイディアをディノはキープしている。今、思いついたのだけど、ディノがアイディアを使ってくれたから、未だに色々な映画でホドロフスキーの影響が見ることができる。ディノに感謝しなければいけないのかも知れないね。」

パヴィッチ監督とホドロフスキー監督の関係

「ホドロフスキーは、ドキュメンタリーの中でメビウスを探す時の話しているけど、その時と違って今はインターネットがある。僕は2010年の前半にホドロフスキーのエージェントにメールを書いた。数週間後、朝起きたらホドロフスキー自身からメールがきていた。ちょっと怖くなってすぐに開封しなかった。一週間ぐらいは未読のままにしていた。というのは、ノーと言われたら映画を作るという夢が打ち砕かれてしまうからね。だから未読の一週間はまだ映画を作るぞという気持ちで過ごしていた。そしてやっと勇気を出してメールを開いたら、パリの自宅に招待されていたんだ。最初のミーティングは10分程度の短いものだったけど、僕は情熱をもって話をしたんだ。彼はすぐに信用してくれてイエスと言ってくれた。たぶん彼は人を見る目があるので、僕が熱心であるとか、敬意をもって彼の人生の一部を描くであろうということが感じられたんだと思う。」

「ホドロフスキーは映画をつくる際に、他の人には何も言わせないし、人の意見は聞かない。だから、今回は僕の映画だけど、彼の人生を扱った映画なので、少し心配したんだ。彼の人生の大事な部分の話だから、彼がどこまで関わってくるのか、どこまでチェックしてくるのか。だけど彼は何も言わず、編集も見なかった。ドキュメンタリーの対象の人が完全に僕たちを信頼してくれたのは、とてもラッキーだった。彼はカンヌのプレミア上映まで全く映画を見ていないんだ。既に亡くなっているダン・オバノンの肉声のインタビューがあるのも、彼が言っている内容も知らなかったと思うから、ショックをうけたんじゃないかな。30年間、会ってなかった人たちと上映されたフィルムの中で再開する。若かくて髪も黒かった人たちが30年経って自分のように白髪になっていて、当時どう思っていたのかを映画を通して初めて知ることになった。非常に感情的に圧倒されたと思うんだ。それに、絵コンテが動き、自分の頭の中にしかなかったものが動きとして目の前に表れて、圧倒されたんじゃないかな。」

「僕とホドロフスキー監督が親しくなったのは最近。インタビューをしている間は距離があったんだ。僕は尊敬を持っていたし、畏れ多いと感じていたので、友だちとはいえなかった。でもカンヌとスペインの映画祭の後、彼は僕を違う目で見なおし、感心していた。僕の作った彼の映画をパーフェクトと言ってくれたんだ。彼自身の人生の大切な部分を扱った、僕の映画が良いと思って、一緒にランチをした。今は一緒にディナーを食べに行ったり、お互いの奥さんを交えて会ったりとか。そういった付き合いができるのが喜ばしいと思うし、まさかそんなことが出来るとは思ってなかった。僕としてはある種の達成感があるし、この映画を作った上でも予想外のボーナスをもらった感じがするよ。」

「デューンは誰が作ってもいい。僕が死んでも僕の映画が作られたらいいよね。」

「ホドロフスキーが発言した「僕が死んでも、僕の映画が作られたらいいよね。アニメでもいいし」という場面をドキュメンタリーに入れるのは、ある種のチャレンジなんだ。餌付けした、ばら撒いたと言ってもいい。実際カンヌ上映後のミュンヘンのフェスティバルに行った時、フランスの監督がホドロフスキーに近づいて、アニメ版を作ってみたいとアプローチしていた。原作小説のフランク・ハーバートの承諾や法律的に著作権的に可能かどうか、その辺はわからないけど、そういった形で僕が作ったドキュメンタリーにインスパイアされて、誰かがデューンのアニメ版でも本を出版すること等があったら面白いなと思う。僕は当事者じゃないけど、一部関わった者として、何がこれから起こるのか楽しみにしてるよ。」

目を輝かせながら自身のドキュメンタリー映画について快活に話す、フランク・パヴィッチ監督。映画の中では、ホドロフスキー監督が月日を感じさせない情熱を持って、私たちをデューンに誘う。ベトナム戦争や各国の内乱の後、世界が希望的に変わらないどころか、目に見えづらくなった不条理な死や日常を生きるしかないと知った人たちが作りあげていった映画や芸術、音楽。それはゾンビやクリーチャーを生み出すと同時に、サイエンス・フィクションの中に希望を託していた。時代を描き切ることで、その先の世界へと影響を与えていく。ホドロフスキーが情熱を持って魂の戦士たちと描こうとしていた世界は、フランク・パヴィッチがSFの手法ではなくドキュメンタリーという領域で描くことで、私たちの今を照らしている。

『ホドロフスキーのDUNE』は2014年公開予定。詳しくは公式サイトをチェックして欲しい。

http://www.uplink.co.jp/dune/

yumisong

yumisong