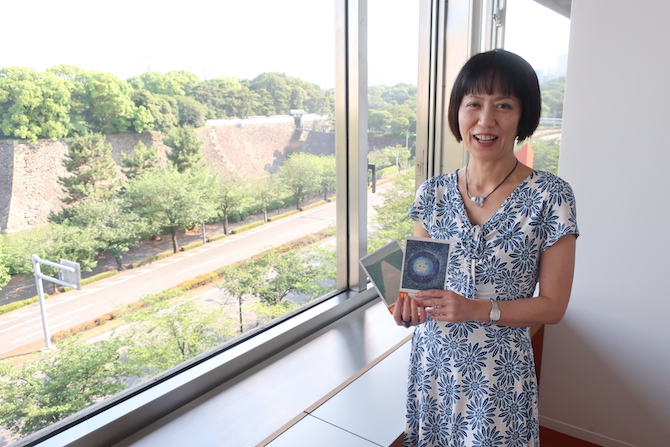

子どもとアートをつなぐ場所【前編】東京国立近代美術館エデュケーター・一條彰子さんインタビュー

美術館の役割の一つに、「教育普及(=社会教育の場として、大人から子どもまでさまざまな来館者に美術により親しんでもらうためのプログラムを提供する)」があります。美術館を舞台にしたこのような教育活動は「美術館教育」と呼ばれます。皆さんは、美術館で働く学芸員の中に「教育普及」担当の学芸員がいることを知っていますか?「エデュケーター」と呼ばれるこの方々は、一体どんな仕事をしているのでしょうか?

2017年4月には山本幸三 地方創生相の「学芸員はがん」発言を受けてTwitter上で「#学芸員のお仕事」が流行するなど、学芸員の役割が再確認される動きもありました。しかし、「教育普及担当学芸員=エデュケーター」の存在はまだあまり知られていないのではないでしょうか。そこで、「美術館教育=ミュージアム・エデュケーション」のプロである東京国立近代美術館(MOMAT)のエデュケーター・一條彰子さんにインタビューしました。

エデュケーター(教育普及担当学芸員)とは?

ーーまずは「エデュケーター」の役割・お仕事について聞かせてください。

エデュケーターが所属する教育普及室では、子どもからお年寄りまで、美術館や美術館の所蔵作品により親しんでもらうためのさまざまなプロジェクトを提供しています。

私自身の具体的な仕事は大きく4つあります。1つ目に、毎日行っている所蔵品ガイドに関連すること。ガイドを行うMOMATガイドスタッフの運営・管理と、毎日の一般向けギャラリートーク(所蔵品ガイド)の実施です。2つ目に学校への協力事業。学校を受け入れての鑑賞プログラムの実施や、鑑賞教材の提供、教員研修などを行っています。3つ目に、不定期のワークショップ。そして4つ目に、美術館教育関連の研究です。

ーー「エデュケーター」は美術館内ではどのようなポジションにあるのですか?

東京国立近代美術館には、常勤の学芸員が15人います(2017年6月15日時点)。学芸員はコレクションを管轄する「美術課」と、企画展やその他さまざまなプロジェクトを管轄する「企画課」に分かれており、私の所属する教育普及室は企画課に所属しています。教育普及室の常勤の学芸員は私一人で、非常勤の研究補佐員についてもらっています。

21世紀になってから新しく設立された美術館は、館のミッションに「教育普及」を盛り込むことが当たり前になっているために、教育普及活動に力を入れているところが多いです。例えば金沢21世紀美術館(2004年開館)、青森県立美術館(2006年開館)、大分県立美術館(2015年開館)は、アトリエなど美術館教育のための施設を最初から設計してありますし、エデュケーターも複数人所属しています。

一方で、歴史の長い美術館こそ、館内の組織や規則を変えるのは後回しになりがちなのが現状です。1952年に開館した東京国立近代美術館で、教育普及専門の学芸員を置くようになったのは1998年でした。

ーー 一條さんはどのような経緯でエデュケーターになったのですか?

私が今の美術館に勤め始めた1998年前後には、「教育普及室」「教育普及担当学芸員」を持つ美術館はまだ少なかったのです。当館も、展覧会を企画する学芸員(キュレーター)が数年交代で「普及係」を担当し、広報とわずかな教育活動を行っていました。活動内容は館ニュースレターを出す、展示に関連した講演を行うといった程度です。今は盛んに行われている子どもや学校を対象とした活動も、当時はまだ少ししかありませんでした。

私が最初に勤めていた東京・池袋にあったセゾン美術館(1999年閉館)にも、例に漏れず教育普及の専門職ポストはありませんでした。先輩のキュレーターに付いてアシスタントキュレーターとして仕事をしていた1991年に、グッゲンハイム美術館の作品をお借りした展覧会(「グッゲンハイム美術館名品展: ピカソからポロックまで: モダン・アート50年-夢・心・実験」)を担当することになったのですが、先輩に「ただ作品を持ってくるだけではつまらない。どうやらグッゲンハイム美術館では教育に力を入れているらしいので、それを紹介してみないか」と言われて。それで調べてみると、グッゲンハイム美術館では当時、収蔵作品の中心であるピカソやカンディンスキーといった20世紀初頭のモダン・アートを、学校の子どもたちに伝えるプログラムをやり始めていたんです。でも、そのプログラムは長期間にわたる本格的な内容のもの。これは、全く経験のない今の私たちには無理だと感じました。そこで、日本で私たちが最初にできることは?と考え、セゾン美術館、都図研(東京都図画工作研究会: 東京都の小学校図画工作の先生たちの研究会)、大学の先生、デザイナーでチームを作り、子どもたちにモダン・アートを伝えるための「あそびじゅつ」という教材とプログラムを、試行錯誤しながら作りました。また、セゾン美術館のある豊島区の小学校の生徒を美術館に招き、ギャラリートークも複数回行いました。

それが個人的にとても楽しくて!その後も担当する展覧会では都図研の先生に声をかけて小学生を連れてきてもらい、ギャラリートークをしていました。

その後1999年にセゾン美術館が閉館することになったため、そのタイミングで東京国立近代美術館に移りました。当時、東京国立近代美術館も教育普及の専門の学芸員を求めていて、私がMOMATで初めてのエデュケーターになります。

ーーそれでは大学で美術教育について専門的に勉強されていたわけではないんですね。

上野の東京藝術大学の学部で美術史を学び、大学院ではデザイン科に進みました。美術史も実技も両方学んだことが、今の仕事に生きています。エデュケーターの活動には、美術史の知識はもちろん必要ですが「ものづくり」の側面もあるのです。学校の生徒を美術館に受け入れる場合には鑑賞学習のみを行いますが、夏休みなどに参加者を募集して行うプログラム(「夏休み!こども美術館」など)では、鑑賞と制作を組み合わせたプログラムを提供するようにしています。そのような時に、実技を学んだことが役立っています。エデュケーターには、あれもこれもやっていたというような、ハイブリッドな人が多いんですよ。

美術館教育は学問自体が新しいんです。私たちが大学生だった頃には、日本の大学で美術館教育について学ぶのは難しく、大学院でアメリカやイギリスに留学するのが一番の近道でした。でも今は、国内の大学でも勉強できますし、鑑賞教育をテーマに修論を書くことも可能になってきています。

美術教育のこれまでー美術館と学校の変化

ーー日本における美術館教育・鑑賞教育の道のりを教えてください。

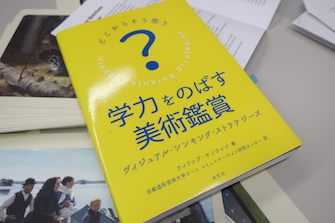

「美術館教育(ミュージアム・エデュケーション)」は、とても新しく今一番注目されている学問です。1980年代、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の教育部部長をしていたフィリップ・ヤノウィンさんが認知心理学者とともにVTS(ヴィジュアル・シンキング・ストラテジー)という鑑賞教育の新しいメソッドを開発し、MoMAで実践していました。このメソッドは非常に画期的で、現在東京国立近代美術館で行っている「対話型の鑑賞(対話を通して作品を味わったり理解する鑑賞方法)」の基礎になっています。

1990年代になると、ヤノウィンさんとともに活動したアメリア・アレナスさんが度々来日し、日本の美術界にもVTSの考え方や方法がもたらされました。当時日本では、一部の熱心な学芸員や教員が試行錯誤しながら行うにとどまっていた「鑑賞教育」にきちんとした教授法が持ち込まれたことで、鑑賞教育に広がりが生まれました。

また、美術館のあり方も変わってきました。「作品を所蔵し、展示・研究していればいい」というあり方だった美術館が、「美術館を利用してもらう・楽しんでもらう」「美術館を開いていく」ことに力を入れるようになってきたのです。そのために必要なものとしては、ウェブサイトの充実や、所蔵品検索ができる情報システムなど色々とありますが、その一つがミュージアム・エデュケーションだ、という考え方が主流になっていきました。このような中で、21世紀にさし掛かる頃から、日本の美術館もこれまで専門家を置いてこなかった「教育普及」に関して、専門家を配置するよう動き出しました。

一方、学校現場にも変化がありました。1998年(平成10年度)と2008年(平成20年度)の二度の学習指導要領改訂です。それまでも学習指導要領には鑑賞の項目はありましたが、小学校図画工作での「友だちの絵のいいところを探そう」という活動だったり、中学校美術での知識暗記的な学習であったりしました。それが、自分のイメージを大切に、話しあいながら進める能動的な鑑賞が奨励されるようになったのです。さらに、「鑑賞の際は地域の美術館などを利用したり、連携を図ったり」することが明記されたことによって、先生たちの間にも鑑賞の授業について勉強しようとする風潮が強まりました。

そして、2006年からは国立美術館主催の指導者研修である「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」が始まり、鑑賞教育に対する先生方の理解は年々深まってきています。

美術館側の変化だけでなく、学習指導要領の改訂という追い風もあって、この20年弱で鑑賞教育をめぐる状況は大きく変わっています。

美術館を活用した鑑賞教育のための指導者研修の12年間

ーー「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修(以下「指導者研修」)」のお話が出てきました。これはどのような研修なのでしょうか?

2006年から毎年夏に、独立行政法人国立美術館の主催で行っています。参加者は毎年約100名で、各都道府県から2人ずつ、先生もしくは学芸員、指導主事(先生の先生。教育に関する専門職員)が参加します。

2010年までは3日間、2011年からは2日間の研修を行っています。主要なプログラムは参加者がグループに分かれ、ファシリテーターのもとで「対話による鑑賞」を体験するグループワークです。他にも、講演・ギャラリートークの分析・参加者同士の交流会やアートカードワークショップなどを行っています。

この研修が始まった12年前は、鑑賞教育を実践している美術館・学校はほんの少し。一部の熱心な先生や学芸員が個人で面白いプログラムを行っているけれど、それがシェアされていないという状況でした。先生たちも、「鑑賞教育」とは何を使ってどのように何を教えればいいのか大学で学んできていませんでした。そのような状況の中で「美術館で絵を見る」という学びを広げようと思ったら、先生への研修という教育的働きかけが必須です。

その課題にこの十数年間一生懸命取り組み、学校現場はすごく変わってきました。学校の先生たちの間で地域の研究会ができたこともあってさまざまな取り組みが共有されるようになり、現在では鑑賞教育は質・量ともに充実してきています。

ーー「指導者研修」で、どのような成果が得られましたか?

この研修の成果は、鑑賞教育が理論立てられ、それが研修参加者の間で共有されたことで、フォーマルな教育に食い込めるようになったことです。例えば、「美術鑑賞をするとこのような学びの力がつきます」という教育論的な理論、「このように教えると効果がある」という教授法、「このような作品は何年生の発達段階に合っており、こんな効果がある」という作品研究など、さまざまな面から理論立てられることで、先生は鑑賞教育を授業に組み込みやすくなります。というのも、先生は指導案の「ねらい」を書きやすくなりますし、校外学習に出かけたりする際には時間割の調整や校長先生の許可が必要ですが、校長先生の理解も得やすくなりますからね。理論が整備・共有されて初めて、フォーマルな教育の場で実践できるようになります。

「あそこの学校は先生が熱心だからできるけど、うちでは無理」という状況では鑑賞教育が根付いているとは言えません。子どもたちも鑑賞の授業を喜んでいるし、実際に学びの効果が出ているということが示され、さらに鑑賞教育を指導要領に結び付けられるということが明確になり、その手法が共有されることで、別の学校でも実践されることができる。そんな状況に今はなってきました。

このように、指導者研修を通じて先生方の意識も大きく変わり、環境も整い、鑑賞教育はいよいよこれからという状況です。

ーー11年間東京で行われていた「指導者研修」が、今年は京都で行われますね。

12年目の今年から、関東と関西で交互に開催することを予定しています。その理由の一つは東京の一極集中を脱するためです。関西の人材の底上げや、関西に鑑賞教育の拠点を作るということをねらっています。

「指導者研修」は、その地域のさまざまな人を巻き込んで成り立っています。「指導者研修」の全体の半分以上の時間を使って行うグループワークには、各グループに鑑賞教育に理解の深いファシリテーターが必要です。地元の美術館の学芸員などにファシリテーターになってもらい、国立美術館側のスタッフと入念に打ち合わせをした上でプログラムを行っています。このように、研修を通して鑑賞教育に精通した人材が育成され、さらにスタッフどうしのつながりが生まれることで、関西の鑑賞教育の核となるような地域の拠点が生まれることを期待しています。

美術教育のこれから

ーーこれからの鑑賞教育の普及・充実のために必要なことは何だと思いますか?

鑑賞教育の充実は、実は全国レベルの研修がなくても地域レベルで核になるものがあれば可能なんです。例えば、東京都は、「指導者研修」に参加する先生・学芸員・指導主事は他の道府県と同じ2人です。でも、都図研(東京都図画工作研究会)、都中美(東京都中学校美術教育研究会)という都のレベルでも毎年のように研修協力をしており、その連携の中でフォローができています。

東京都は全国で唯一、公立の小学校に図工の専科の先生がいます。東京都には図工の先生が約1300人おり、美術館も他の地域に比べて圧倒的に多く、恵まれた環境にあるのは事実です。その上で教員間の地域レベルでの連携が充実していることが、東京の強みだと思います。

一方他の地域でも、県立美術館や、教育をミッションに掲げる新しい美術館がある地域では、それが地域の鑑賞教育の核となっているところもあります。

しかし、他の地域では図工の専科でない先生が図工の授業も受け持つので、苦手な先生が図工を受け持たなければいけないという状況も生まれがちです。もちろん、専科の先生でなくても各地域の研究会で「図工部会」に所属する先生はいますし、クラスを担任する全科教員だからこそできることもあります。しかし、公立美術館の有無によっても地域差はありますし、今の段階では鑑賞教育の普及に関して地域間格差はやはりあるように感じます。

ーー美術教育の地域間格差を解決する方法はどんなものが考えられるでしょうか?

リサーチとして1年に1ヶ所程度海外のエデュケーターを訪ねていますが、現在海外ではインターネットを通じての教育に力を入れています。

例えば、学校の教室で鑑賞授業ができるように、先生に画像を提供したり授業の進め方の実践事例を提示したりしています。また、美術館が近くにない遠隔地の学校への取り組みもあります。オーストラリアではナショナル・カリキュラムでアートを専攻する高校生は年2回美術館に行くことが求められていますが、国土が広いので片道5時間かけて美術館に行かなければならない学校も存在するそうです。そこで、美術館側が、遠隔地の学校の授業はインターネットを通じての授業に代替できるよう提案しています。遠隔地の取り組みは、日本でも離島が多い長崎県などで熱心に行われていますよ。

ーーなるほど。遠隔地の学校にも質の高い鑑賞教育を提供できるような取り組みが、今後いろんな地域で広がってほしいですね。

今回お話を伺って、「鑑賞教育」の充実のためには、美術史的知識はもちろん、学習指導要領や子どもの発達段階など、さまざまな分野への理解が必要だということがわかりました。学校の先生の生の声に触れながらプログラムを進めていらっしゃるということが、言葉や話し振りから伝わってきました。鑑賞教育が今後どのように広まっていくかが楽しみです。

参考:

東京都図画工作研究会ホームページ: http://tozuken.com

東京都中学校美術教育研究会ホームページ: http://totyubi.sakura.ne.jp

後編につづく

[TABインターン] Mirai Kaneko: 岐阜県出身。美術史を専攻しようとしている都内の大学生。小学校時代、図工が好きでもあり苦手でもあった思い出から美術教育に興味を持つ。大きな駅が好きで、お気に入りは新大阪駅。好物はカステラとラーメンズ。

編集: Natsuki Morooka