レム・コールハース × 南條史生<br />今、なぜ〈メタボリズム〉なのか?

森美術館での『メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン』と時期を同じくして、現代を代表する建築家レム・コールハース氏が、メタボリズムについての書籍『Project Japan』(英語版)を10月28日に刊行する。(日本語版は平凡社より2012年2月に発売)

森美術館で開催されたシンポジウム前日の9月17日には、来日中のコールハース氏と、森美術館館長の南條史生氏が『Project Japan』世界先行発売を記念して、TSUTAYA TOKYO ROPPONGIにてトークイベントを行った。筆者はそのイベントに司会として参加した。その内容を中心に、なぜ今日メタボリズムに目が向けられているのか、本記事で紐解いていく。

西洋が主導権を支配的に握っていた建築界で、初めて東洋から生じた建築の前衛運動。

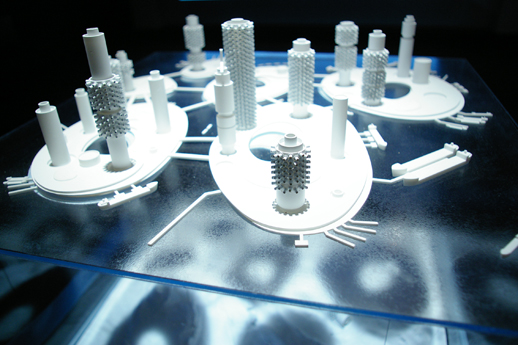

それが、『Project Japan』が捉えるメタボリズムだ。1959年、当時まだ若手建築家だった黒川紀章や菊竹清訓らを中心に日本で発足した。高度経済成長を背景に、それに伴う日本の人口急増と都市の膨張という切迫した問題に、「メタボリズム=新陳代謝」の名が示唆するように、有機的に変化し続ける大規模な建築や抜本的な都市計画案を提案することで「メタボリスト」たちは応えていった。1970年の大阪万国博覧会の会場・建築計画に携わったことが象徴するように、その影響は建築界の範疇を超え、日本の国家像、未来像の形成にまで及ぶものだった。

コールハース氏は、 建築理論に突出した影響を及ぼし続けてきた数多くの著書を通して、ショッピングモールなどしばしば語るに値しないものとして黙殺されてきた都市の現象を直視し、膨大なリサーチを元にその意義を提示してきた。リサーチの結果、日本のメタボリズムは氏の関心事項として浮かび上がってきた。

その関心は、どこからきているのだろうか? なぜ今、メタボリズムなのか?

現在、日本の建築の水準が他のどの国よりも突出して高いというのが、わたしの個人的な意見です。なぜそうなのかと考えると、答えは明快で、グループとしてさまざまな仕事に取り組んだ、才能あふれる建築家たちが実際に存在した、ということに他ならないでしょう。

現代の建築界を見渡すと、際立った人が何人かいますが、彼らがお互いに対話をすることはないどころか、常に競争しあっていて、建築界にコミュニティ的なものがあるとは微塵も感じられません。

さらに、文化における主導権が今は、西洋からアジアに移っているのは紛れも無い事実でしょう。

そのため、西洋建築のヘゲモニーの終焉に積極的に加担したメタボリストたちが、実際どのようにしてそういうポジションをつかむことができたのかを調べてみることは非常に興味深いことだと思います。

サスティナブル社会の実現へ向かう現代

縮小に向かう日本にとって、メタボリズムは過去のものか?

トーク中、コールハース氏は、メタボリズムへの関心が、現在建築が置かれている状況に関しての戸惑いに起因していることをくり返し強調している。しかしながらそれはある種、懐古主義的な振る舞いとして受け止められる可能性もあるのではないか。その疑問は、南條氏からも投げかけられた。経済社会の急速な発展拡大とともに登場したメタボリズムは、もはや縮小に向かっている日本のような社会では過去のものになってしまった、という見方もある。これについてコールハース氏はどう考えているのだろうか?

運動を始める時というのは、犯罪と似たようなもので、必ず動機が必要になります。そしてその動機に説得力があればあるほど、犯罪も運動も成功する。メタボリストたちが自分たちの運動の動機づけに〈新陳代謝〉という隠喩を用いたのは、ここはどうしても生物学でいかなくてはならないんだ、というメッセージを差し出すためで、素晴らしい選択だったと思います。

例えば、黒川紀章の仕事を見てみると、彼はメタボリズムを、もっと大きなプロジェクトに手を広げようといった直線的な

押し として考えたのではなく、生物学的レベルでものごとを変えていこうという意志が読み取れるのです。そして、現在注目されている、どのように自然を使うか、そして建築がいかにサスティナブルであり得るのかといった問題について、彼は鋭い考えをたくさん提示したと思います。しかし、ここで注意して頂きたいのは、先進国側である世界の半分は確かに停滞しているかもしれませんが、残りの半分の国々は急速な成長を遂げ続けているということです。つまり、成長に対応する方法を考えることは今も喫緊の問題であるとはいえ、同時にそれを真に生産的な方向に導かなくてはならない。そんな時、メタボリズムのような動きに注目するのは重要なことだと思うのです。

3.11の東日本大震災以後、何らかのかたちでの大規模な再建が求められる日本で、この発言を聞くと、躊躇のようなものが感じられる。それは、メタボリストたちが寄与した、国家の変革や建設といった話題がここで展開されなかったからかもしれない。

この躊躇の正体は、何なのか。それは、現在の日本で何ができるのかを考えていく上でも重要になってくる。

真のアーキテクトは、政治家・官僚? 現在の日本で何ができるのか

書籍『Project Japan』は、9つのインタビューと、それらに挟まれるように配置された、コールハース氏独自のメタボリズムの解釈や、メタボリズムを読み解く際に鍵となる出来事やテーマについての9つの章で構成されている。書籍の特色に注目するとともに、そこから伺えるコールハース氏の着眼点である「メタボリズムと政治」の関係について考えていく。

インタビューは、2005年にこの本の制作に着手したそもそもの理由で、メタボリストたちがまだ健在であるうちに、その肉声を記録すべきだ、との危機感がコールハース氏のひとつの原動力となった。これは、日本の建築運動を記述し歴史化していくことを一つの目的とする展覧会がこのタイミングで開催された理由とも直結する。

話しの聞き手としては、コールハース氏だけでなく美術評論家・キュレーターであり、おびただしい数のインタビューを行なってきたことで知られるハンス・ウルリッヒ・オブリストも参加している。 インタビューの内容は、従来の建築家が作品について語るようなものではなく、よりメタボリストたちやその周辺の人たちの生活や人間関係などに焦点をあてたものだ。そこには、「建築」が発生する文脈を把握し、より立体的な理解を得ようとする、コールハース氏の姿勢が明確に表れている。象徴的なのは、丹下健三のご遺族に対してのインタビューだろう。

トーク中、 コールハース氏は「丹下さんは単に建築家として際立っていたというよりも、自分の生活、教育、仕事、政治をシームレスにつなぎ、若い建築家たちのインキュベーターのようなものを作り上げた人物として、比類のない存在」と評価した。彼の仕事を理解するために、家族の視点が不可欠だと考えたのだ。

トーク中、 コールハース氏は「丹下さんは単に建築家として際立っていたというよりも、自分の生活、教育、仕事、政治をシームレスにつなぎ、若い建築家たちのインキュベーターのようなものを作り上げた人物として、比類のない存在」と評価した。彼の仕事を理解するために、家族の視点が不可欠だと考えたのだ。

この本でもう一つ特徴的なのは、国土事務次官を歴任した下河辺淳氏へ、インタビューを行っている点だ。多くの国土計画立案に関与した官僚で、メタボリストたちと深く関わりがありながらも、そのことで脚光を浴びることは少ない。3年にわたり2度のインタビューを行い、その頃の日本に存在した、建築と政府のつながりにスポットをあてた。このつながりが、メタボリズム運動の強さの、一つの大きな要因であるとコールハース氏は考える。

下河辺さんと政府 は、日本の姿の新しいビジョンを持っていました。それは(災害が多いなどの)土地の脆弱性、国土が限られている点といった日本固有の物理的な弱点に基づいて築かれたものでした。下河辺さんは、こういった弱点を逆手にとって日本を生まれ変わらせることを志向し、メタボリストたちは、彼と政府によって描かれたプロジェクトの脚本に沿って自分たちの役割を果たしたともいえます。

日本政府は事実上、強力なスポンサーとして建築家を後押ししただけでなく、何人かの建築家を「生み出した」とさえ言っていいのではないかと思います。この本が『Project Japan』というタイトルなのもそういう理由です。

これは、真のアーキテクトは、政治家・官僚であって、建築家はその駒に過ぎないという挑発的な発言なのだろうか。

トークイベントにおいて南條氏は、この疑問に別の角度から光をあてるように次の問いを投げかける。

「コールハース氏は、メタボリズムを政治と建築家の幸せな関係の象徴的な例として見ているのか?」

政治にも、さまざまな問題があるのは知れたことです。しかしそれでもメタボリズムの先例は、明確な政策をもった政府があって、その政府が政策を遂行するためのアクターとして建築家を使う意思をもっていると、強力な体制を築くことができるということを示していると思います。

トーク中、「丹下なしには、メタボリズムもなかった」とコールハースが話していることを忘れてはならない。事実、下河辺淳は丹下研究室のOBであり、もともと丹下の周辺に優秀な才能が集まっていなければ、下河辺氏が彼らにアクセスできることもなかっただろう。しかし、この返答は、 国家を形成していくといったスケールのプロジェクトに建築家が貢献するためには、やはり強い政府の主導が不可欠であると示唆しているように読める。

では、コールハース氏は、なぜ前述のメタボリズムの現在的な意義に対しての質問への返答で、こういった話題に触れなかったのか。

コールハースは〈建築の限界〉を感じているのか

現代の建築界が抱える課題を挙げ、日本において、政治と建築家が恊働したメタボリストたちの時代から、建築の現在とその問題ついて考えていく。 国家を形成していくという作業(ネーション・ビルディング)といったスケールのプロジェクトに建築家が貢献するためには、やはり強い政府の主導が不可欠であると示唆するかのようなコールハース氏。氏は、現在でもそれが可能だと考えているのだろうか? もし、そうでないとしたら現在の建築が抱える問題とは何なのか?

書籍『Project Japan』の中で、コールハース氏は、メタボリストたちとマスメディアの関係について、一つの章を設けている。NHKの特別番組で『東京計画1960』を発表した丹下健三や、NHKの解説委員を15年間も続け、週刊誌にもひんぱんに取り上げられた黒川紀章などを筆頭に、メタボリストたちは、メディアを通して、社会的認知の低かった建築家像を刷新した。

コールハース氏は、それを「建築の分野を超えて、建築家が担える役割というものを新しく生み出した」と表現し、それに「わたし自身、建築の限界を常に意識している」と付け加えた。

南條氏は、この「限界」という言葉に反応した。

「 今、コールハース氏が感じている建築家の限界というのは何なのか? そして民主主義についてはどう考えているのか?」

民主主義と建築が両立し得ないとは考えたくありません。しかし、 過去30年間の根本的な変化として、市場経済がさまざまな事柄を決定する最終的な権威として、世界中で受け入れられ、消費者が舞台の前面に出てきたわけです。現在、建築家は、主に民間企業をクライアントとして働いていて、それは建築が担える課題の範囲を決定的に狭めています。

経済の原動力を、民間セクターが握っているため、市場経済に対して主導権をもっていない政府は、格段に弱くなってきています。政策を練るための投資をすることもできず、国民からの支持率に翻弄されるようになっています。公共セクターは、力を取り戻さなければなりません。今は、実行力が全くないにもかかわらずすべての責任を負わされている、という悲劇的な状況にあります。政府が弱いため、その弱さに惹かれる人たちだけが政府に集まってくる、ということになるわけです。

政治と建築家が恊働した時代から、 「わたしたちの未来都市」を考える

コールハース氏は、いま、社会における最終的な権威を握るのは、政治ではなく市場経済を動かす民間企業であり、それが建築家が担える課題に制約を与えていると話し、政治や公共部門が力を取り戻さなくてはならない、と唱えている。

しかし、氏にとって、市場経済が蝕んだものは、政治の力だけではない。より個人的なレベルでも、一人の建築家として困惑している。

現代の建築家は、そうしたくないときでさえ自分について語ることを求められ、誇大妄想的に膨張したエゴの世界に閉じこもりがちがちです。そして、国際的に仕事をする建築家にとっては、自国とのつながりも完全になくなっています。今、「フランス人の建築家」と言っても、もはや何のことかわからない。しかし、日本の建築家と言えば、 そこにはまだ明確な個性や意味があるんです。

本書の発刊にあたって、それがなぜそうなのかを考えるのは非常に面白かったですね。

市場経済によって政治が無力化され、自分の文化との接点を絶たれた現在の建築家たちは、メタボリストたちのように、ネーション・ビルディング(国家の建設)といったスケールの仕事はできなくなっている。このような認識が、 コールハース氏に「メタボリズムは過去のものになってしまったのではないか?」という問いへの返答をする際に、その理念が日本の再建へ貢献できると述べることを「躊躇」させたのではないだろうか?

前述した氏の発言は、市場経済や消費文化の意義を直視した上での扇動的とさえ言っていいような発言をしてきた過去の氏とは明らかに立ち位置が変わってきていることを示唆している。事実、トーク中にも「80-90年代の自分には、中立な立場とかモラルを無視した立場が取れたわけですが、それは誰もが批判ばかりしている中ではすこぶる建設的な効果があったからだと思うんです。でも今は、状況が変わってきましたね」と発言している。

しかし、氏は決して戦意を喪失したわけではない。

政治と建築家が力を合わせて事に当たったのは、メタボリストたちの時代が最後だったと思います。ですから、現在の状況とは根本的に違う彼らの時代から現在を見つめてみると、それはどのように映るのか。そこに興味がありました。

メタボリズムを通して現在を読み解き、今の可能性と方向性を探っていくこと。その作業は、わたしたちの未来を考えるため、未来を考える想像力を再度培うために不可欠なことだろう。同時期に発表される書籍『Project Japan』と、森美術館の展覧会は、そのための土台を提供し、今こそ必要とされる発見と行動をわたしたちに促している。