川俣正「東京インプログレス」<br />着地のための思考──幻影のタワーからゆらぐ大地へ

東京文化発信プロジェクトとTABがタイアップしてお届けするシリーズ記事。第12弾は、

美術家・川俣正が主導するプロジェクト「東京インプログレス—隅田川からの眺め」です。

川俣は「東京」という都市を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示してきました。プロジェクトの実施拠点に選んだのは、東京スカイツリーが臨める隅田川エリア。長期に渡り展開されたプロジェクトの模様をお伝えします。[作田知樹]

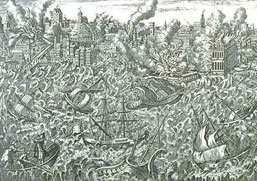

書いている今も、東北関東大震災はまだ続いています。東北地方の被害の全容は見えないまま、災害は未だに広がりつつあります。東京でも、3月11日の本震では、東京タワーの先端が揺れで曲がりました。この原稿を書いている23日になっても、毎日「緊急地震速報」が電車や職場や店や家庭に鳴り響きます。恩恵を受けていた発電所の停止が引き起こした計画停電が不安をあおり、その不安は、本来なら季節感を感じさせるはずの春先の雨に溶け混じって、人々の頭上に降り注ぎ、あるいは水道の蛇口から湧きでています。

とはいえ、東京では見た目の日常は少しずつ回復されています。遅れる電車にも、節電にも人々は少しずつ慣れ、皮肉や文句をつぶやきながら職場に向かいます。少しずつ伸びていた東京スカイツリーの頂上も、式典は自粛されたとはいえ、完成時と同じ高さにまで到達しました。こちらは曲げられることもなく堂々とそびえ立った「新しい」塔は、しかし、既に、過去からやってきた存在のように見えなくもありません。もはや懐かしく感じる、平穏な日々の象徴のようにも思えてしまいます。いつ終わるとも知れない震災の前/後の分断を象徴する運命を背負った塔は、言葉通りの意味で、新しい東京のシンボルなのかもしれません。

ところで、伸びてきたスカイツリーの実物を多くの人が目撃するようになったのは昨年の後半からではないかと思います。というのは、そのころに、スカイツリーは東京各所の風景に侵入してきたからです。周囲に高い建物がなく、圧倒的な高さで虚空にそびえるスカイツリーは、気づけば町の風景に入りこんでいました。まるで書き割りのように空中に突如浮かび上がったような存在でした。

美術家・川俣正の11年ぶりの東京でのプロジェクト、「東京インプログレス―隅田川からの眺め」は、建設中のスカイツリーをのぞむ隅田川沿いの場所に、スカイツリーという塔を眺めるための木製の塔を建設していくことを軸に、地域の子供たちや大人たちとともに、未完成のスカイツリーが完成していくまでの時間の記憶と土地の記憶を結びつけていくプロジェクトです。

パリ在住で国際的に活躍する川俣は、来日するたびに「東京」という場所のリアリティをめぐって、様々な分野の研究者、アーティスト、建築家や東京インプログレススタッフと共に話し合い、意見交換を重ねながら時間をかけてこの「塔をたてる」ことをリサーチしていきました。

現場のリアリティを重視する川俣にとっては、人と食べたり飲んだり話したりするのも全てリサーチです。一方で川俣は、「人の環の中にずぶずぶと入ってしまわない、常に外にいるという視点を持つべきで、そうしないのは逆に失礼である」とも言います。「外もの」であるという前提で入っていかないと、かえって拒否反応を受けるというのは、日本だけはなく、フランスでも同様なのだと。

リサーチを進めるうちに、塔の場所が隅田川に面した荒川区の「汐入公園」に決まりました。昨秋からはプロジェクトチームに参加したアーティストらによって、周辺地域の子供たちと、塔の中に設置されるオブジェ(ミニチュアの塔や、自分の影の形の造形)、また絵本を作るワークショップが行われました。さらに、海外の芸術祭の現場でもプロとして通用する「アート・コンストラクター」の育成という新しい試みもスタートしました。こうした動きを通じて、ただ決まった場所に何かを作るということではなく、住民たち、子供たちと、塔について考える時間を作ってきました。

3月20日に竣工式が行われる予定でした。しかし竣工式直前に、不幸な震災が起こりました。スカイツリーも汐入タワーも一切損傷を受けませんでしたが、竣工式は中止となりました。残念ながら、足場が取り外されて魅力的な外観があらわになった汐入タワーの木製の螺旋通路は、震災が沈静化し、子供たちを迎える日を待ちながら、今もまだドアを閉じたままです。

思い起こしてみると、時折り風景に侵入してくるスカイツリーと、「テレビ放送の地上デジタル化のためのアナログ停波」という国家的な予定との関係は、なかなか実感をともなった物語とは思えませんでした。スカイツリーの建設予定地候補がまだ数多くあったころは、建設の是非を巡って様々な議論や誘致が行われていた記憶がありますが、場所が決まり、実際に建設が始まると、却って話題にする機会は減った気がします(地デジは、鹿のキャラクターの方が連想しやすかったですし)。

ここ半年ほどになって、ようやくどんどん伸びる「今日のスカイツリーの高さ」が話の種になってきましたが、スカイツリーが建っていくプロセスは、抽象的な数字と、風景の中に断片として現れる一瞬の繰り返しでしかありませんでした。東京で生活している多くの人、とりわけ私のように山手線の西側に暮らす人々にとって、建設中のタワー内部が一般に公開されているわけではなく、また観光としてその真下に行っておこうというインセンティブはなかなか生まれにくいものです。だから、まるでそれは地図上に存在せず、風景の中にしか存在しない幻のようにさえ思えていました。

川俣正・東京インプログレスは、言うなれば、まるで空中に浮かんだ存在のようなスカイツリーを、東京という都会の「大地」とつなげる試みを少しずつ進めていくプロジェクトであったと私は思います。そこには明確な一本の物語はありません。しかし、それを眺める私たち自身をとりまいているものを感じさせるところに、いくつもの重なりあった物語の予兆が見えるように思えます。

巨大タワーの幻影が実体となっていく過程をただ見上げていくのではなく、変遷していく東京を観測する地点を仮定する──むろん、「大地」が文字通り揺らいだ今、都市の変貌を見つめる私たち自身も、以前とは違う存在になってしまったかもしれません。しかし、「大地」は、住人や気風をも含んでいます──それを思い出せば、そこで生活する私たちが、だんだんと回復しつつも「前」とは違うものとなっていく日常の中で、震災の「前/後」をまたいで存在するスカイツリーを眺め、その時間を刻みこんでいくことの意味もまた変わっていくでしょう。川俣の新たな東京でのプロジェクトは、その中で際立った意味を持ちつつあるように感じています。

なお、2011年4月8日から、一般公開がスタートしました。最新情報は東京インプログレスの ウェブサイト や ブログ をご覧ください。

TABlogライター:作田知樹 行為としての建築:コミュニティデザインに関心を持ち、アートや情報技術による個人の表現/社会的創作活動の支援を実践を通じて研究する。

2004年、芸術を支援する法律家NPO “Arts and Law”設立。以降、プログラムマネージャーとして、視覚美術・工芸分野の作家へ、学ぶ機会が少ない法や契約、倫理、資金調達についての正確な情報をシェアし、活動で直面した疑問を法律家や他の作家等へ相談する機会を提供するほか、アートと法、公共性をめぐる倫理について理論的・実践的に考えるワークショップやトークを企画。他の記事>>