日仏を繋ぐ新企画が始動。輪島、三条、ブルレックが訪れた伝統工芸の現場から。

「日本の伝統工芸を支える職人たちに会い、その現場を自分の目で見たい」それが、現代フランスのプロダクトデザイン界をリードするデザイナー、ロナン・ブルレックとエルワン・ブルレックたっての希望だった。海外のデザイナーにとって、日本の技術や美意識に作品を通して(展覧会や展示会で)触れる機会はあっても、現場で生きる人々の現実や風土に触れ、理解を深める機会は希少だ。今回初めてジャパン・ブランドと海外のデザイナーが恊働し、21世紀のプロダクトを作る新企画が始動するにあたり、ブルレック兄弟の要望は、まさに彼等の真摯な取り組みを物語っていた。こうして2009年2月下旬、北陸、能登から、兄弟の兄であるロナン・ブルレックの視察は始まった。

取材:寒河江千代

撮影:伊藤徹也

1)石川県「輪島」編

能輪島商工会議所の案内で、早速、輪島塗りの最初の作業、木の造形「木地」を代々担い、今では塗りまですべての行程を施される桐本さんの工房へ。平面を制作する「木地屋」の桐本工房では、地元のあすなろや杉の木を使う造形と塗のさまざまな行程が複数の職人さんたちの手で施されていた。微妙なカーブやぽってりと美しいボリュームが生み出されていく繊細な作業にロナンは目を見張りながら見学。鉋やキリなどさまざまな道具も、用途と使い勝手にあわせ手作りされると聞けば、手に取って見聞。プロダクトデザイナーにとっては、道具も技術を裏付ける関心事である。完成まではほど遠い作業途中の各部分に、新たな「かたち」の可能性を見出すかのように、始終真剣に細かな質問を投げかける。2代目、桐本俊兵衞氏が見せて下さった伝統的な刺身盆や装飾小物など、古くからの輪島の作品にも多くのヒントを見つけたのか、多数撮影を行っていた。また、フランスの道具の説明をしようと、クロッキー帳を取り出し、自らデッサンする場面も。言葉の壁を越えて、デザイナーと職人だからこそ通訳無しに通じ合う。そんな交流も、視察のかけがえのない意味であったように思う。

町の中心に昔ながらの美しい長屋建築を模して建てられた輪島工房長屋では、椀など「くりもの」(ろくろを使い、回しながら形を切り出す)の「椀木地」を扱う辻義宣氏の工房、塗の最初の行程「下地」の前野勉氏、上塗りの田中日出男氏、吉田宏之氏、「蒔絵(まきえ)」(金銀他、色粉と漆を使い、繊細に重ねる加飾の技法)の大森修氏等の工房を拝見した。長屋では、その総まとめともいえる輪島塗りの全行程を説明していただく勉強会が開催され、完成品からは想像もつかない各段階の滋味深い仕上がりにも、ロナンは高い関心を示す。翌日は「沈金」(のみで彫り、漆と金を入れる加飾の技法)の松井良明氏、「蒔絵(まきえ)」の北濱幸作氏の自宅工房にお邪魔し、さらなる輪島の加飾技法の奥の深さを眼前で披露していただいた。

輪島塗の重厚な塗の技術、繊細さ、時間と人の手をかけて一段階づつ仕上げられるさまを現場の方々に教えられ、学んだロナン・ブルレック。これをどう活かし、どうプロダクトに落とし込めるのか。時差もあってか「早朝に目覚めたから」と何枚もしたためたデッサンから、木から掘り出される途中の膨大な椀の絵を一行に見せてくれた。こうして自らの手を動かしながら、デザイナーはすでにその思考を開始しているようだった。

2)新潟県 「三条」編

2)新潟県 「三条」編

金沢へ移った翌日の朝、日本海側を北上する特急列車に乗り一路、新潟県三条市へ。車窓を彩るさまざまな風景、家や畑、街並や海辺の佇まいに目を凝らすロナン。人々の暮らしを、風土を、わずかな時間でも自身の眼に焼き付けようとするかのように。人を、風土を、暮らしを少しでも理解することで、恊働する互いのメリットを見出そうとする彼の姿勢は、旅の間一貫したものだった。

三条商工会議所の案内で訪れた鍛冶、日野浦司氏の工房は、大小様々な刃物の生産体制を有する三条の中でも、代々山林で使われる鉈や斧を専門とし、今では多岐に渡る刃物制作を手がける鍛冶。とはいえ息子さんと二人で金属素材の刃物用鍛錬から鍛造、仕上げ鍛造、研磨、焼き入れまで、ひとつひとつを吟味し、手作業で造り上げて行く、まさに職人気質の鍛冶である。お話を伺いながら見せていただいた刃物の数々に、「意匠が宿る」と、ロナン。工房内の見学では、水と鉄と火に立ち向かうかのように進められる作業を、固唾を飲んで見守っていた。丹誠込めて込めて作られる刃物だからこそ、製造にかかる時間や生産数、また刃物の種類(使い道)、包丁ならば、その柄の材質や製造手段など、細かな質問を投げかけていた。

翌日は、ネイル・ニッパーの製造で世界的に認められる「諏訪田製作所/SUWADA」を訪れた。祖父の代から始めて、現在3代目に当たる小林知行氏に案内していただく。ここでは、「爪を切る」という人の動作を熟考し続ける「かたち」の追求の徹底した歴史にロナン・ブルレックの関心は集中した。「喰い切り」と呼ばれる、刃と刃が噛み合わさることでモノを切る道具が、限定された使用目的に対して開発され続けた「かたち」の変化は、バネの大きさや巻きの違いから、板バネの開発、その位置、刃や取っ手のわずかなカーブに至る。ディティールへの飽くなき改良の精神が導き出してきた結果としてのネイル・ニッパーに、「世界のプロダクトデザイナーが学ぶべき手本がここにある」とも。多くの職人たちが細かな作業を分業する工場も、最終的には人の手と勘が、ハイレベルの製品を完成させる事実を目の当たりにした。

東京に帰る時間も迫った午後、ロナンのたっての希望もあり、機械化を導入しながらも職人の手で仕上げられる曽根忠一郎氏の刃物工場「タダフサ」も訪問させていただいた。有数の刃物生産を誇る三条で、それぞれの信念を持ち、さまざまな追求を続ける人々との出会いは、ロナン・ブルレックに「多くの可能性を感じさせた」という。三条の持つ刃物の高い技術にデザイナーが関与する余地も、必要もない。が、その「刃」の技術をいかに魅力的な製品に集約し、消費者に届けるのか。それも、デザインの可能性なのだと考え始めていた。

世界的フランス人デザイナー、ブルレック兄弟が、日本の伝統技術に、新しいデザイン提案!

日本の伝統工芸に触発された海外デザイナーの発想やものづくりには、私たちの思いもかけない可能性が秘められているかもしれない。こうしてジャパンブランドは、国際的な評価の高いフランスのプロダクトデザイナー、ブルレック兄弟との恊働を試みました。2月にはロナン・ブルレックが急遽来日を果たし、漆塗りの産地輪島、刃物で有名な三条を訪れ、歴史と文化に触れながら、その確かな技術に直に触れる旅をしました。

その成果が、パリから届く。輪島塗とブルレック兄弟のコラボレーションの始動です。塗の技術や質のみならず、伝統と歴史、人など、輪島を訪れて彼等が得たすべてのインスピレーションを元に、ブルレック兄弟が練り上げたプロダクト提案は、4つ。CGデザイン画で届けられました。輪島の高い伝統技術のフランス人デザイナーによる現代の解釈がそこに見えてくる。国際的に分かち合える現代のニーズに合わせ、産地にも、消費者にも新提案を試みる意欲的な作品群となった。日本の伝統工芸を21世紀、世界に向けて発信すべくブルレックがデザインした「new tradition」を、ここに発表します。

○ 今回のプロトタイプデザイン4点は、輪島のベーシックな魅力にスポットを当てた、導入的ともいえるプレゼンテーションです。他にも捨て難いアイテムやアイデアも多数デッサンし検討しましたが、それは次回以降に。今回は出来るだけ輪島塗の伝統的技術の素晴らしさとその可能性を世界に伝えるべく「塗の美しさを見せる」「触感を知らせる」など、日本市場だけでなく「漆器」文化の歴史の浅い世界の人々へのアピールも込めて、提案しています。

○ 全てのプロダクトの表面に入れた幾何学的なサインは、このプロジェクトのトレードマーク(沈金を使用予定)として、全体のインパクトを高める効果を狙いました。プロジェクトのシリーズ作品に一貫して現れるシンプルでベーシックな一つのサインを持つことで、新しい輪島の可能性と継続性を感じさせ、さらに、生地、漆、沈金という、多彩な輪島技術の層の厚さを見せよう、という意図もありました。

○ 比較的大きな照明から、携帯できるような小さな物、これらが混在する複数の漆器のシリーズにすることは、輪島を訪れて以来、当初からのコンセプトでした。それにより、輪島の多彩な技術を数種の製品で見せることができ、高いインパクトが結集される。価格も製品により異なるので、ひとつの製品では適わない、幅広い層の消費者の関心を掴むことができるという狙いです。

●Project 01: Desk Light

今回のシリーズの中で一番大きな作品です。輪島の漆塗りの美しさを、まるでルーペで見せるように、鮮明に見せることを目的にデザインした、 LED(発光ダイオード)照明です。スイッチを入れると、光源を囲む贅沢な本体の輪島塗りに、照明の光を当てる。照明の機能を果たしつつ、同時に漆塗りの美しさそのものにスポットを当てようという目論見なのです。 また、照明というプロダクトには、輪島塗りにとって多くの利点があると思います。とくに、国際的なディストリビューションを念頭にする際の「漆塗り」の高価な価格の問題です。たとえば、ヨーロッパの人々には、漆の器がなぜこれほど高価なのか、なかなか理解しにくい現実があります。(ボール(椀)は通常安価に手に入るため。ボール(椀)に対する価格の観念にリミットがある)一方、品質とデザイン性の高い照明に対しては、高価なものであっても理解は容易い。これなら欲しい、と思わせるためにも、贅沢で魅惑的な輪島の塗の技術の高さを、照明の明かりで映し出す。クオリティにフォーカスを当てるための照明であり、照明であるからこそ、そのクオリティは説得力を持つのです。 輪島特有の「朱」の漆に映えて、この照明の光は若干赤味がかかることも計算のうちです。フォーカスを絞り(寄って)品質を見、次は、引いて空間に意識を戻すと、漆特有の質感と雰囲気が光と共に静かに広がっている。

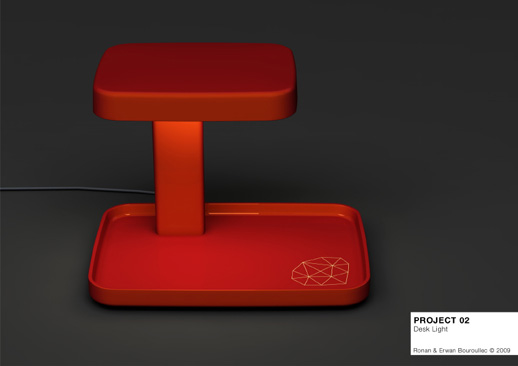

●Project 02: Desk Light

普段、見慣れているお盆などのフォルム。これら3つのパーツを組み合わせてデザインしました。それぞれは、伝統的でありきたりなフォルムのようですが、しかしそれらをインテリジェントに組み合わせることで、新たな「かたち」、別のプロダクトが生まれます。このことをは日本の方々、輪島の方々にも気づいてもらいたかった。消費者にとっては、見慣れたように思う伝統的で日常的な、かたち。輪島の職人たちにとっては、長年作っているお手の物の、かたち。そんなかたちや手慣れた技術を組み合わせることで、新しい視線が生まれる。素晴らしい伝統の中に生きる人々にこそ、「すでにある、すでに知ってと思っていることに、どれだけ新しい可能性があるか」を提示したかった。 伝統的な形を元にしているため、今回の4つのプロダクト中で、もっとも日本的なニュアンスのデザインという印象がある。シンプルで機能的、さらに日本的なデザインの照明であることは、国際的にも多数の人に親近感を持たせます。

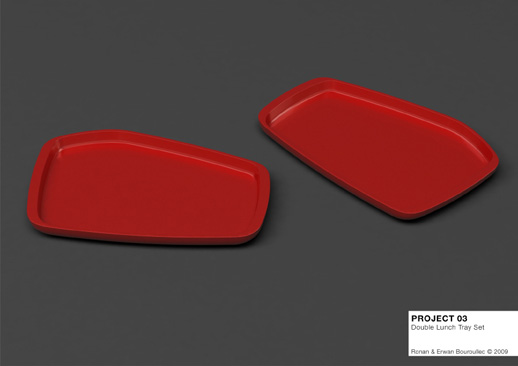

●Project 03: Double Lunch Tray Set

磁石で貝のように閉じられており、使うときは開いて2枚のトレイになる。今回、日本を旅して、お盆のようなトレイ自体を食器として使うことが可能だと知りました。フランス人だったら、トーストを直接乗せ(食器として)、サラダやスープを食器に入れてこの上に乗せて(トレイのように)同時に使うこともできる。食器であり、トレイでもあることで、自由な使い道を提供する。蓋も、本体もまったく同じサイズなので、二つのトレイ(=二つの皿)として、二人用の食器として考えてもらっても良い。 磁石で閉じられるのは、収納時に食べ物が載る表面に、ホコリが入るのを避けるため。これにより、収納も手入れも簡単。当初からのアイデアは、同じ形で大きさの異なるトレイを入れ子にした、マトリョーシカのような複数のトレイです。最大のトレイそのものが、他のトレイを収納する。そんな入れ子式に仕上げることが、理想なのです。

●Project 04: Pocket Mirror

このプロダクトの最大の目的は、素晴らしい漆の触感。そのために、暮らしの中で手に取る小物を作りたかった。感覚、触感は非常に重要です。ポケットに入れて日常的に持ち歩き、使う度に「触れる」プロダクト。輪島の漆の素晴らしさを、手で触れさせることで感じてもらうことも、重要だと思っていました。実は男性用の手鏡は少ないにもかかわらず、実際には意外に求められているアイテムです。「手鏡は女性の小物」という観念も、ユニセックスなデザインによって打ち破り、女性にも男性にもアピールできる手鏡としました。鏡部分をステンレスのミラーポリッシュにした理由は、ひとえに軽量、安価。結果として、贅沢な漆塗りとのマッチングが、軽やかで現代的な印象を与えます。

Ronan & Erwan Bouroullec

ロナン&エルワン・ブルレック

1971年生まれのロナン・ブルレック、1976年生まれのエルワン・ブルレック、兄弟で活動するフランスのプロダクトデザイナー。現代に求められる機能と使用環境、稼働力を熟慮する洗練されたデザインは、家具、日用品から空間デザインまでと幅広く、高く評価される。作品はポンピドゥー・センターやMoMAパーマネント・コレクションにも選定され、カッペリーニ(cappellini)、ヴィトラ(vitra.)、マジス(MAGIS)社など、世界のデザイン企業から、家具他、さまざまな用途のプロダクツを続々発表。また、イッセイ・ミヤケのA-POCパリ店を始め、稼働性、応用性を重視する独自の空間デザインも手がける。